章诒和曾经写过一本书叫《往事并不如烟》,那些身居上层的大右派在反右运动中是如何蒙冤受屈的在此书中可略见一斑。然而大量身居社会下层被打成右派的普通知识分子,他们所受的冤屈和悲惨遭遇,对于今天的很多人来说却不甚了解。我想通过我个人得亲身经历把那段可怕的历史比较真实地展现在人们面前。

毛泽东继发动反胡风运动之后。于1957年又以“帮助党整风”,“阳谋”、“引蛇出洞”等手段,在全国范围内发动了规模空前的反右派运动,对知识份子大开杀戒,有55万人被打成右派份子,连同他们受到株连的亲属朋友等,波及人数高达300多万人。

1937年,我出身在四川雅安市荥经县严道镇,1952年考入设在荥经中学的4年制示范班,一年后与雅安师范合并。 1956年,从雅安师范校毕业后分配到芦山县芦阳小学教书。1957年底被打成右派分子,含冤整整21年,青春年华消失殆尽。

1957年夏天,所谓的“整风运动”急转为反右运动,中央和省上抓出了章伯钧、罗隆基、储安平、李亚群、张黎群、流沙河等一大批右派分子。在报纸广播上对这些右派份子进行了连篇累牍的反击。当时县一级尚未开展反右运动,人们对一下出现了那么多反党反人民的右派份子很不理解,但出于相信党相信毛主席,都认为右派份子确实是在反党反人民。于是在上级组织的策划下满街张贴标语,会上高喊口号声讨右派们的滔天罪行,表示坚决拥护党中央和毛主席的英明决策。当是我也积极参加了这类活动,按上级规定的内容写了标语满街张贴,怀着对右派份子的深仇大恨,投入到批右反右斗争中去。

不久,县委就召开了整风动员大会,由县委宣传部部长余琪主持,县委书记严宗显在大会上做整风运动报告。其报告主题就是要求大家给党提意见,说这是对党忠不忠心的试金石、分水岭。为了消除大家的思想顾虑,他特别强调:从省上到中央抓出的右派份子,他们骨子里本身就是反党反人民的,大家不是嘛,哪怕你的意见提得再多再尖锐,也只能说明你对党的一片忠心,绝不会是右派,右派是本质决定的,一定要相信党,相信毛主席。

从此之后全校24名老师和其他单位一样,把每天固定的集体政治学习时间改成帮助党整风、给党提意见的“座谈会”。除了集体还要分小组,高、中、低年级各分一组,集体开会时由党支部书记杨桂桐或者校长李志荣主持,分组时由几个积极分子分别负责。我在高年级小组,负责人是刚入党被提升为教导处副主任的吴国玉。大家的发言他都要作详尽记录。他在大小会上一个劲地鼓动大家发言,甚至点名发言人人过关,今天发言明天还要发言,要做到“人人畅所欲言”,一再许诺“不抓辫子,不打棍子,有则改之、无则加勉。”

吴国玉常称我“年轻有为、思想活跃,”要把我培养成帮助党整风的积极分子。加上我为了追求进步,希望加入共青团,并写了入团申请书,介绍人就是吴国玉。他抓住我这点就常常鼓动我说:“你要加入团组织,现在正是接受组织考验的时候,你给党提的意见越多越尖锐,就证明你的思想进步,说明你拥护党热爱党,入团的事很快就会解决。反过来得意思是如不这样就休想入团。

我是刚从学校毕业参加工作年仅20岁的青年,从小接受的是党的教育,按通常的说法就是在红旗下长大的。我的脑海里塞满的全是党的伟大、光荣、正确,要我指出党的缺点真是太难。为了应付上面的高压,特别是加上吴国玉的蛊惑,我只好绞尽脑汁提了一些意见,比如国家每月供应27斤粮食,我是年轻小伙就不够吃,而有的女老师就吃不完,所以不能平均供应,〔后来被认定为攻击党的粮食统购统销政策〕;说自己买了个搪瓷盆,明明是碰掉瓷的次品,却在碰掉瓷的地方贴了个“合格证”的标签掩盖,这是欺骗顾客;说食品公司把没卖完的猪肉怕放臭就强行推销给老师,还说是吃“爱国肉”(此项被认定为攻击党的经济政策)。后来实在找不到说的,就给领导提意见,说杨桂桐书记白天教育学生爱护公物,晚上就私摘校园里桔子树上的桔子;说事务长敖元凯在上级领导面前点头哈腰,对一般老师则粗暴蛮横,是“两面人”。(此项被认定为攻击党的干部政策)等等。其实,我和别的老师一样,提的也都是诸如此类的意见。

可是吴国玉却要我少说些“鸡毛蒜皮”的小事,不能“检了芝麻丢了西瓜”,说我的发言过不了关,说我“不相信党。”“和党还有距离,”要我往“大事上提”。经过好几天的冥思苦想,终于想到了一件大事,那就是将我打成右派,差点置我于死地的罪状——香港问题。

1957年底提前放寒假,县委把全县240余名公办小学教师集中在芦阳小学搞整风。吴国玉要求和鼓励我在大会上发言,告诫我一定要“抓大事”,发言“要有水平”。我把发言内容给他讲了,他很满意。于是我就在大会上作了香港问题的发言(这基本是原话,并记载在档案中):“……鸦片战争后,英帝国主义从腐败无能的满清政府手中夺去了我们的香港,今天,党领导我们建立了强大的中华人民共和国……我们应该也有能力从英帝国主义那里把它夺回来,以雪百年之耻……”发言获得了老师们的一片掌声。

几天后的一个上午,领导召集全体老师开大会听报告。大会仍然由余琪主持,作报告的换成了县委副书记李荣杰。李荣杰突然宣布,整风运动转为反右运动,他作的是“反右斗争动员报告”。

我先认为老师中不可能有右派份子,如果有,我一定要和他们划清界限,站在党和人民的立场上和他们做坚决的斗争。可万万没有想到余琪在宣布右派名单时第二名就是我。一共有25名老师被划成右派,约占全体老师人数的十分之一。我是年纪最小的右派。当是我莫名其妙、又惊又怕,好似五雷轰顶。我就这样稀里糊涂地当了右派,从此彻底改变了我的人生轨迹,什么理想、青春、事业、前程,统统都被扼杀了。

我的右派罪名是(有档案可查):“借香港问题,企图挑起第三次世界大战,进而达到颠覆中华人民共和国的目的。”(引自李荣杰的《反右斗争动员报告》)。

我这个刚步入社会的毛头青年,普通得不能再普通的小学教师,居然有那么大的能量如希特勒,东条英机等战犯那样挑起世界大战?可笑之极,历史的荒诞和可悲就这样真实的上演了!

一旦划为右派就没有说话的权利,只能低头认罪。白天被斗争,晚上被监视着不让睡觉,在煤油灯下写永远交代不完的罪行材料,几天下来,我就瘦了一大圈。这时,吴国玉在斗争会上斗争我时振振有词的说:没批准你入团,这是团组织的英明。其实你想打入团组织搞破坏的阴谋早就被人识破了,只不过想让你充分暴露、充分表演罢了,如今你还有什么话可说?

和我同一所学校的赵叔模老师被打成了右派。赵老师是成都人,家住成都市中心盐市口,家中有妻子和两个还在读小学和初中的女儿。1950年为响应党的号召支援边远山区教育事业,他离别了大城市,离别了温馨的家,来到了芦阳小学任教。已近不惑之年的他工作诚诚恳恳,生活异常节俭,每月42元工资仅仅留下12元作为伙食费和零花钱,其余全部寄回家,他爱人没有工作。他穿的是补过丁的衣服,抽的是劣质的香烟,而且一支烟常常要分成两段抽。此人性格内向,寡言少语,在整风运动中发言极少,即使发言已是说些所谓鸡毛蒜皮的小事。而他的罪名是:穿补过丁的衣服,是通过“买穷”来丑化新中国人民教师的形象,污蔑党不关心教师的生活。之所以在会上不发言,“那是螺丝有肉在心头”,“是暗藏杀机”是“把对党的深仇大恨深深藏在骨子里”,“是最阴险的敌人……还把他和我称为‘赵王联盟’,一明一暗向党进攻。因为中央有一个“章(伯均)罗(隆基)联盟”。

1958年初,反右运动暂告一段落,被打成右派份子的老师便开始长达4年多的“土劳改”。右派们被剥夺了一切人身权利,毫无自由可言,统一关押、统一监督、统一劳动,每天过着身心被侮辱,忍饥挨饿,强迫从事超强度体力劳动的所谓“军事化”的人间地狱般非人的生活。

超强度的体力劳动。从芦阳镇去双石乡(公社)的深山沟里背上100多斤煤炭返回,往返路程达50多公里。背一趟下来浑身都快散架了,酸痛腿痛要持续十多天,但第二天照常出工;从芦山县城往南距“王晖石棺”不远处,抬回深山里开采出来的每块达五六百斤的大石条,四人才能勉强抬得动,往返8公里,规定而且每天要抬四趟;修建“姜庆楼公园”,从早到晚每天干十多个小时,运石料、挖土方、搬木料。大办钢铁时,被押上矿山挖矿石、开山修路、砌土高炉、上山伐木、白攻夜战;大办钢铁失败后又被集中在芦阳镇的西江村修建大型养猪场,背沙石、运石灰、伐木、扛木料……。可是;猪场刚建好就被风吹倒,纯属劳民伤财;在思延乡公社搞“农田田园化”,要把大片良田变成所谓“花园”。 右派们和农村的地主、富农、反革命份子、坏分子一起,在民兵真枪实弹的监视下日夜劳作……

饥饿直接威胁着我们的生命。开始粮食供应,原为每月27斤,但没有蔬菜油脂,对于干高强度体力劳动的右派们而言根本不够吃。我们每天都处于饥饿状态。大跃进失败后也就是1958年底开始,每月粮食供应锐减到19斤,加上监管人员和伙食团的勾结克扣,每日两餐每餐只能领到拳头大的一碗米饭和一碗盐开水。右派们个个饿得面黄肌瘦。我正常情况下体重为125斤,当时到了88斤,形如骷髅,但繁重的体力劳动并没有因此得到一点的减少。我们每个人已在死亡线上挣扎,浑身浮肿,并出现死亡现象。

饿得东倒西歪的右派陈企业老师,一天下午他说他实在撑不下去了,要请假去医院看病,他临走时候对大家有气无力地说:“伙计们,再见了”。我们都觉得他表情有点怪怪的,他拄着一根木棍战战兢兢地走了。看他那风都能吹倒的身子我们都为他担心,怕他跌倒了就爬不起来。那天晚上他没有回来,我们准备天亮去找人。然而没等我们出门下放队就接到医院的电话,叫我们去抬尸体。我和几个人去把他的尸体抬了回来。我们都在想:今天我们抬陈老师,以后抬我们的人会是谁?

人身屈辱和残酷的虐待硬是把右派们普遍的逼向了死亡边缘。在监管人员军事化的严密监管下,每天列队前往工地,一路上若遇到以前教过的学生,常对着他们从前尊敬的老师破口大骂,甚至扔石块,监督人员不仅不加阻止还加以鼓励。而右派被监管人员打骂或者严厉惩罚那就是家常便饭了。有个监管人员叫马永禄,本是山区小学教师,他不会教书,但因为出身贫农根红苗正,上面就把他派来监管右派。他个头不高,却是穷凶极恶、心狠手辣的冷血动物。他收拾右派就五个字:“往死里整。”他发明了一种酷刑:如果他认为哪个不老实,就在工地上罚他背石头。右派李宗孟,年过半百,是个德高望重的老教师,马永禄强行在他的背篼里装上两百多斤的石头,叫他在工地上来回走,直到他被压倒在地上口吐白沫为止。胡治钧、任道弘。等人都曾受过他的酷刑。

大办钢铁上矿山,李宗孟望着那儿的青山绿水脱口说了句“青山处处埋忠骨”,马永禄就说“他死后的骨头也要忠于国民党,反动透顶”。开了他的斗争会,马永禄领头拳打脚踢,致李宗孟于次日凌晨死亡,最后确谎称他是病死的草草埋葬了事。

马永禄还在右派之间搬弄是非,让他们彼此仇视甚至相互斗殴。他支持一方打击另一方,在一次斗殴中他唆使其中一方把右派高侯阳用绳子吊在房梁上达数小时,使高的右臂严重脱臼最后成了残疾,而后来,他又怂恿高侯阳等人在开另一方斗争会的时候把对方的腿打成骨折,他好在一旁坐山观虎斗。

每个人都被卷入了一场沾满血腥的人性之恶的斗争中。这样的历史,怎么可以如烟散去啊!

1959底,芦阳镇西江村集中了来自各县级单位的下放干部,正式成立了“下放队”,右派们就被分散交给了下方队下属的各小队分别监管。下放干部其实本身就是“问题干部”,只不过没有给戴帽子,他们把对现实的种种不满统统地发泄在了右派身上,打骂虐待不给饭吃可谓司空见惯。

西江村下放队的队长叫杨润身,他是县里卫生科科长(现在叫“局”),大家都叫他杨科长。此人更是个凶险残忍的吸血鬼,草菅人命的刽子手。每餐他只发给大家约二两米饭团,他自己却吃得肥头大耳、精神抖擞,走起路来平地生风。他对右派分子的残酷虐待和折磨更是丧心病狂、登峰造极!

右派吕绍训老师,30出头,身材矮小体质虚弱,他和我同睡在一间四面通风的破楼中相连的地铺上。1960年初,一个寒风飕飕的早上,杨润身吹口哨叫大家起床出工,吕绍训因病起迟了一步,杨润身冲上楼去就是一阵拳打脚踢。吕说自己有病,杨大骂“你他妈的装病”,又是一阵暴打,当场把吕活活打死,后来却称吕是病死的,通知家属把尸体抬走了事。右派家属坑都不敢吭一声,除了流泪,不敢申述,无处申述。右派生命猪狗不如,右派家属也是半个右派,只能忍气吞声地勉强生活下去。

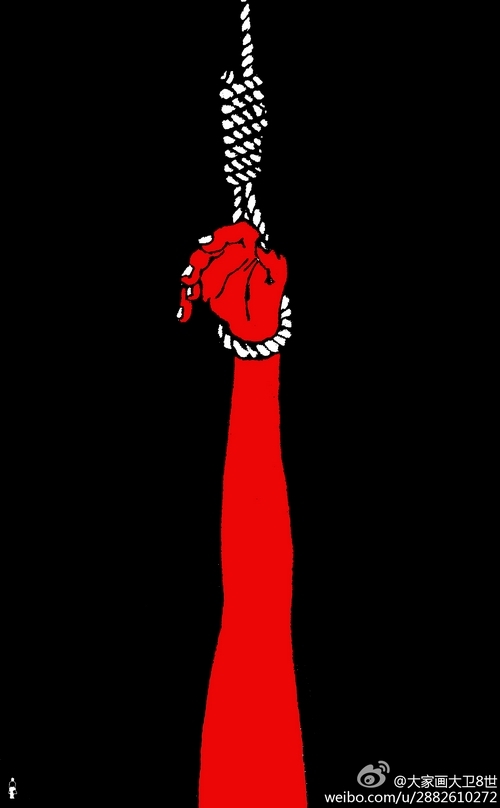

1960年5月,右派们从西江村被押往思延乡公社参加“大战红五月”(收麦、整田、插秧、),在路过架在思延河(青衣江上游)上的铁索桥的时候,我亲眼看见,一个右派趁人不防绝望地从距河面十几米的桥上跳入了波涛滚滚的河水中自杀身亡。杨润身不仅不让人去施救,还让众人眼睁睁地看着他被河水吞没,并大骂他是“畏罪自杀、抗拒改造、反动透顶、自决与人民”,自尽的那个人50多岁,高度近视、体质虚弱、性格内向,平时很少说话,很是孤独,所以我实在记不清他的名字了。

有一次杨润身集中右派们训话,那天大家通过私人关系弄到了一些“康复散”(米糠豆面混合做成的“代食品”),在他训话时因实在饥饿,有人拿了些来吃,他发现后称吃康复散就是“闹粮”,闹粮就是反革命”,他抓起一条扁担对着下面就是一阵劈头盖脸的猛打。李光明被打晕在地,紧接着他又横起一扁担过来,打在周克仁背上,周痛的大叫着倒了下去,那扁担从周的肩上滑了过来打在了我的手背上,我手背上立刻隆起来一个枣大的包,如果不是周在前面先档了一下,我的手肯定会被打断的。而这个包就这样一直留在我左手背上至今也未完全消退,成为血腥历史的一段真实记录。

一天早上,寒风呼啸,杨润身命令骨瘦如材的右派们饿着肚子去山上砍伐木材。右派们像赶鸭子上架似的被赶上十几米的山坡,我因为身体虚弱加上饥饿站立不稳滑了下来,翻滚坠地时左手掌撞在了砍刀刃上,当即把手掌划开了一道七八厘米长深左右的口子,疼痛难忍鲜血直流,去医院缝了十多针,包扎了伤口将手吊在脖子上。医生为我开了休息证明,可刚回到下放队,杨就强迫我用另一只手去搬运每块重达十几斤的石头填房基,并连声说:“你现在还死不了。”50多年过去了,如今那条伤口还很明显地刻在我左手掌上,成了一辈子的记忆。

有一次我因饥饿难熬采了路边的野草塞到嘴里,有个叫刘四海的问题干部向他汇报了情况,他竟然说我是在“闹粮”。扣了我晚上拿来吊命的二两米饭,还说:“你既然吃饱了野草,就不必吃饭了。”当晚我就饿晕了,倒在地铺上失去了知觉,经旁人发现去报告了下放队的医生李元杰(已退休,现住汉源县富林镇),他立即给我打了葡萄糖针把我救了过来,他说:“迟到十来分钟就没救了。”

杨润身不仅是个杀人魔鬼虐待狂,而且通过人们从现象上观察到,他很可能趁人们的饥饿,加上手中掌握的权利,对女性右派施行过诱奸。这绝非信口开河是有理可推,只因无人亲眼见到,只能成为永远难解的谜团。

从思想到心灵,从精神到肉体,右派所遭受的苦难实是罄竹难书。直到1962年初下放队解散时,四年多来这些右派被折磨致死已十有八九,幸存者仅三人:我、赵延柱、郝希结。和我同一学校的赵叔模被划为右派后停发工资,无钱寄回家,他就向我借,我是单身汉,还有些积蓄,先后借给他一百多元,直到他悲惨地死去也没还我。他是怎么死的我没有亲眼见到,只听说他在头天晚上忽然失踪,第二天发现他死在路边的水沟里,他是一口气喝下两斤烈酒酒精中毒身亡的,因为他的尸体旁有两个空酒瓶,口鼻里还散发着浓浓的酒味。当时白酒在市面上根本买不到,黑市酒贵得惊人,他平时也从不喝酒。那酒是哪儿弄来的又成了难解之谜。

后来,我和赵延柱因摘了帽子成了“摘帽右派份子”,分到了山区小学教书(我被分到太平小学),工资降到最低级每月21元,是平均工资的一半,同时也成为政治上永远受歧视的二等公民,一有风吹草动首先就成为斗争对象(“文革”时候我又再次遭难,这里姑且不提)。郝希洁尚未摘帽,安插在芦山县林场继续改造,三年后病死于林场。

家破人亡、妻离子散、最后被活活折磨致死(统称“病死”),这就是最下层右派份子的悲惨结局,四年多来右派们在那人间地狱中苦熬着,过着牛马不如的日子。什么重庆渣滓洞、白公馆,什么上饶集中营,那算得了什么,这是不折不扣的希特勒奥斯维辛集中营在中国的翻版!

然而今天的中学历史教科书却是这样记载一段历史的:“1957年的反右斗争很有必要,但是犯了严重扩大化的错误,给大批知识份子特别是年轻一代知识份子造成了思想上和身心上巨大的伤害。”

如此惊心动魄的民族灾难,仅用这寥寥数语轻描淡写地做了结论,大事化小,小事化了,坦坦然不惊不奇,遮遮掩掩,且不又是一种悲哀?反右斗争之后20多年后,右派们仅仅得到两个字:“改正”(而不是“平反”),来个“一风吹”万事大吉。那些早已成了冤鬼的数十万计的“右派”,他们在九泉之下能瞑目吗?那些侥幸活了下来的如我辈这样的受害者,他们能说“往事如烟”吗?

当年本人是刚步入社会年仅20岁的青年,普普通通的小学教师,坐得端行得正,像“早上八九点钟的太阳”,对前途充满憧憬,我招谁惹谁了?确凭空招来灭顶之灾,毁了我的一生,差点夺去了我的性命。法理何在?天理何在?我很想豁出去下阴曹地府去责问那个“伟大领袖”:“这是为什么?”顺便报告阎王爷:“人间曾伏虎”。阎王听了定会“泪飞顿着倾盆雨”。

如今我已是年于古稀的老人,是亲身经历那段血腥历史而侥幸存活下来的受害者,如我这样还活着的人已寥寥无几了,我有权利也有责任必须把当时真实的历史告诉我们的后代:我们今天的幸福生活是怎样从那深重的苦难中走过来的,牢记历史,以史为鉴,愿我们的国家永远不再发生像“反右”、“文革”等政治运动那样的灾难。

往事绝不如烟!

本文由自动聚合程序取自网络,内容和观点不代表数字时代立场

.png)