端传媒记者 陈倩儿

黄家夫妻档卖鱼蛋30载,两人一起做过魚蛋梦,也一起在愈发狭小的灰色空间里走鬼谋生,直到严厉执法完全抹杀鱼蛋的生存空间。

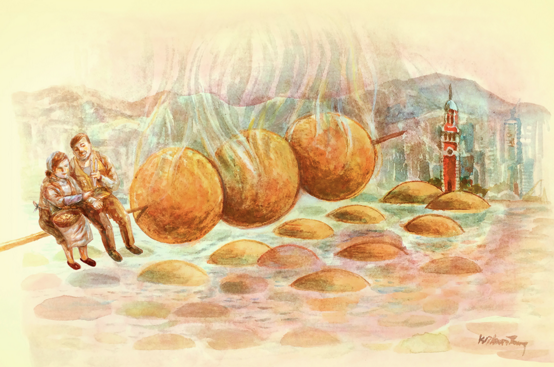

香港小贩黄老太,当年她和丈夫一起在街头卖鱼蛋,曾经做过生意梦。图:Wilson Tsang / 端传媒

入夜之后,香港的深水埗是小贩天堂,一块空地,垫上纸皮或旧布,堆满各式旧物和古董,有旧衣,旧唱片,真假不明的玉器;小贩摊主也各有看家本领,有的靠口才,有的靠特殊货源,而黄老太靠的,是“过目不忘”的本领。

有陌生人装熟客,想讨个好价钱,黄老太不慌不忙笑着说:“你不要骗我啦,你是第一次来吧?”对方识趣走开。有政府小贩管理队的人穿便衣来巡逻探风,黄老太马上认出,连忙将地上的二手衣物打包起来,扔到手推车上逃跑。

陈凤婷今年57岁,街头人称“黄老太”,皮肤黝黑,眼神里带点沧桑世故,她在街头卖了近30年熟食鱼蛋,现在卖二手货,一生中超过一半岁月都在街头开档、走鬼。“走鬼”最初是行内人逃避执法人员时的暗语,后来成了这个行当的代称。

在香港,小贩是古老的商业型态,但自70年代起政府陆续停发小贩牌照,根据法例,任何人未得到政府发出的小贩牌照而在街边摆卖属于违法行为,可被检控。卖鱼蛋、肠粉的香港小贩便长期在这个国际大都会的灰色边缘游走、谋生,而旺角骚乱之前,并不常常被人提起。

2月8日深夜旺角骚乱过后的第二周,记者认识了黄老太,在深水埗幽暗的街头,听黄老太讲述她的走鬼生涯,她和丈夫曾经做着怎样的生意梦,后来又怎样在愈发狭小的灰色空间里避“鬼”生存。

在深水埗夜墟的微弱灯光中,黄老太回忆她半辈子的走鬼生涯。摄:卢翊铭/端传媒

1. 走鬼

1980年,黄老太开始和丈夫黄大为在九龙红磡火车站附近的行人天桥上开档卖鱼蛋,那时她21岁,街坊叫她“黄太”。“他嫌我笃(用竹枝串起)鱼蛋笃得不够快,他负责笃鱼蛋,我负责‘睇鬼’,如果有人来了,就大叫‘走鬼啦’!”

红磡天桥人来人往,她天天紧盯天桥的各个出口,所谓“睇鬼”,就是遥远辩认出谁是捉小贩的执法人员,然后大叫,她的金睛火眼就在这时候练出来。

她生于广东珠海的农村,高中毕业,考上北京演艺学院,但家里出不起学费,只好留在村子做中学老师,70年代,一个月工资38元人民币。有亲戚介绍一个香港男人给他认识,男人说,自己是“做小贩的”。

“是不是经常被抓的那些?”她笑问。男人颇有自信:“我没有那么儿戏,我‘走鬼’最在行!”于是她嫁到来香港,成了黄太。

来了香港她才发现,“走鬼”一点也不简单。

香港80年代,负责抓小贩的是当时港英政府市政总署的“一般事务队”,法律规定执法人员执行职务时一定要身穿制服,乘坐公车,但为了成功“抓小贩”,事务队的人员喜欢身着便衣先来探风,找好时机再派制服人员前来抓人。

黄家卖鱼蛋的熟食车是木头自制的,四个大车轮,上面用木材搭出两个烧火水的灶头,若等制服人员来到跟前了,推着笨重的熟食车根本逃不了,于是黄大为叮嘱老婆“睇鬼”,留意“行踪可疑,奇奇怪怪”的便衣人员。

“我真的过目不忘,他们有时换了衣服,忘记了换鞋,还穿着政府人员那双黑皮鞋,我一眼就看出来了,哈哈。”黄太笑着回忆。

她说那时候在红磡天桥上,每天有十多档熟食小贩经营,黄家卖鱼蛋,其他人卖牛杂、碗仔翅、水果杯等香港地道小吃。“每档都是一家大小一起‘揾食’,有人‘企档’,有人‘睇鬼’。”黄太记得,总体来说,80年代港英政府对小贩的执法尚算“客气”。

“这些职员不过是轮流交数,敷衍上头,草草了事。”黄太说,小贩之间也慢慢形成“轮流被抓”的默契,:“我们甚至会互相开玩笑,说‘今次差不多到你被抓,上次我被抓了’,好搞笑。”

64岁的黄华兴就是去抓人的其中一个执法人员,小学毕业后,黄华兴做过学徒,地盘和工厂,1980年他报考政府,负责在荃湾区“抓小贩”。他在小贩管理队里做了31年,直到4年前以“一级工人”的职称退休。

黄华兴也记得,80年代对小贩的执法比较“手松”。“一般有事做到就算,不会(和小贩)斗撼,”黄华兴回忆说,最重要的是“节庆日子”不执法:“那时有一个不成文的规定,圣诞、春节这些节日不要阻人揾(赚)‘新年财’,所谓‘法不治众’,还有,‘双十节’这些曾经发生暴动的敏感日子,不要拉人。”

在这样的氛围中,“小贩”和“执法者”之间形成了一种共生默契,为香港低下层的小贩提供一个“揾食”(谋生)的灰色空间。

黄太回忆,当年他一家一个月工作无间,每月赚数千港元,每个月被抓一次,罚款数百,算下来,收入还算可以养活一家。

2. 做梦

黄大为出身基层,本来是一名地盘工人,在深水埗租住板房时从房东太太偷师学会了咖哩鱼蛋的秘诀,有一天小试牛刀,推了一车咖哩鱼蛋出去卖,没想到一两个小时就做了300元生意,当时这是在地盘打工一整天的薪水。

“他当时发梦也在想,如果有熟食(小贩)牌就好了!”

80年代末开始,黄家的三个子女一个个出生,黄太记得丈夫总是念叨:“如果还有熟食牌,不光是李嘉诚做富豪,很多人都能风生水起!我也不用愁穷,子女也好养得多!”

不过,熟食牌只是黄家的一个梦。进入90年代,他们不但没有获发熟食小贩牌照,还要面临更加严厉的执法,“抓(小贩)得很密,见到就抓,见到就抓”。

执法最严的时候,执法人员穿着便衣坐的士抵达,一下车就脱掉便衣,冲上天桥来抓,黄先生等“企档”的男人都顾不上小贩车了,纷纷跳桥逃走。“跳下去有一层楼高,我们女人肯定跳不了,就找路逃跑。”

除了“的士突袭”,日常的执法也更加严厉。原本在执法人员换更的时候,熟食小贩们还有一两个小时的空间做生意,但后来连这个空档也没有了。“他们整天盯著我们,有时站在现场笑着说:‘你今日不用浪费力气啦,我们不会给你开档啦’。”

对这执法力度的转变,在政府内部负责“抓小贩”的黄华兴有更细致的观察,他总结,转变主要源自两次体制上的改变。1995年,管理小贩的市政总署“一般事务队”转制为“小贩事务队”,人手相应增加,一般事务队的管工也转成小贩管理主任,专职小贩管理,执法力度开始明显加大。

黄华兴记得,在自己工作的荃湾区,转制后上任的第一位小贩管理主任就明确下令“肃清荃湾熟食小贩”,这位主任打破先例,大年三十也带同僚抓熟食小贩,还常常让大家每晚11点后“补水加班”,深夜抓小贩。

3. 97回归后,清洁卫生“神经刀”

97回归以后,香港政府以“清洁、卫生”为由,加大对街头小贩的执法力度。黄华兴说,“鱼蛋”等熟食小贩首当其冲,被要求“重点打击、优先打击”。“因为肉类、鱼类等食物是受管制食物,政府觉得容易‘吃坏人’。”不过做了几十年小贩管理的职员,黄华兴也坦白说,“不过我做了这么多年,确实从来没有听说有人吃小贩鱼蛋吃坏的。”

2000年开始,香港政府架构重组。时任特首董建华以推行市政服务改革为由,解散市政局和市政总署,小贩管理队归于新成立的食物环境卫生署。重组后,一方面对人手作出大幅度的裁减,另一方面又向小贩管理队主任实施目标为本的评核制度,他们须每年撰写年报总结工作,年报的评级直接影响仕途。

以前港英政府是‘有把刀在,但不会乱挥’,现在的政府是‘神经刀’,前线的人成班都是杀虫水,要将小贩赶尽杀绝。—— 前小贩管理队工人黄华兴

“其实上面不会要求每个月一定要抓到多少小贩,多少垃圾虫(乱扔垃圾的人),但年报要求‘要有具体事例支撑’,主任就会不断口头说:‘我们一年抓到10个小贩,15个垃圾虫,(年报)就有Excellent’啦!”黄华兴回忆说,在评核高于一切的要求下,前线执法人员的巡逻不断加密,“大时大节不抓人”的不成文规定自然消失,“样样揸正(正式)来做”。

“以前市政局的议员是民选的,多少听些民情,现在都没有了,”黄华兴这样看待转变背后的原因:“这么说吧,以前港英政府是‘有把刀在,但不会乱挥’,现在的政府是‘神经刀’,前线的人成班都是杀虫水,要将小贩赶尽杀绝。”

严苛执法不断引发惨案。1998年,76岁的玉器小贩黄大福,在法庭被判充公其200只玉器后,当场自焚身亡。2006年,在天水围摆卖的草药小贩罗光清,因逃避食环署的追捕而跳河,只差几米游不到对面的河岸,消失在水中。

在“神经刀”的威懗下,小贩被罚的成本逐渐抵不上收入。2006年,黄大为决定退出红磡天桥,不再天天卖鱼蛋。夫妻俩曾经做过一段时间兼职清洁工,但收入微薄,难以养家,不久后两人又重出江湖,这次选择的是在深水埗卖夜墟卖二手货——执法人员对这类“干货”相对宽容,“而且走鬼比较容易,”黄老太说。

负责执法的黄华兴始终不认同严厉执法,他相信“一个好的社会,一定是出路很多的,给市民自由空间去谋生,增进每个人的幸福”,但对于时代的转变,在体制内的他无能为力。

2011年他年届60岁退休,多少感到庆幸:“终于不用这么麻烦了,那几年巡逻太密,太辛苦了,荃湾区的熟食小贩,都几乎找不到了,非常稀罕了。”

II. 在街头的小贩命

黄老太(图)1980年开始和丈夫一起做小贩,卖过鱼蛋,现在卖二手货,她说只有在街头才能“找到自己”。摄:卢翊铭/端传媒

约三年前,黄大为被确认患上老人痴呆症,有时饭也不记得吃,唯一记得的是妻子“黄太”及一生的最大任务:“去拿小贩牌”。“饭放在他面前,他都不肯吃,我就哄他说:‘快吃啦,吃完我们去拿小贩牌啦’,他才会自己吃。”黄太说。

现在到深水埗摆夜墟,黄太沿用过往“过目不忘”的“睇鬼”本领,与执法人员打游击。在深水埗夜墟走鬼六七年,她只被抓过一次,那是一次突袭,她形容:执法人员“像鸭子一样一群冲出来,大叫‘不能动’”。

摆摊之余,她也参与多个地区组织,由社工带领,与一众街头小贩一起去争取权益。2011年,她曾和香港社区组织协会的社工一起走进立法会,申诉街头小贩的困境,要求政府“检讨小贩政策,支援基层就业”。黄老太说,多轮谈判之后,食环署终于放宽执法,在深水埗晚上10点过后,通常默许他们摆摊。

在关注综援检讨联盟的社工协助下,她和一众小贩多次又和食环署见面,最终在2014年达成共识:执法人员不能突袭执法,要先警告,再执法。

而最近一年,她最想争取的,是和小贩们一起租用康乐及文化署管理的球场做熟食墟市,“哪怕只有一晚都好”,但至今未获政府批准。

2016年2月8日大年初一深夜,旺角街头爆发这场因“声援鱼蛋小贩”而起的大规模骚乱时,卖了30年鱼蛋的黄老太一如既往在深水埗街头摆摊卖二手货,对不远处的事浑然不知。直到第二天,她才从社工口中得知这场激烈冲突,但她感觉事情离自己很远。

“我一直觉得暴力是不好的,我们小贩都没有这么暴力,其实发生这样的事,我们也算是间接的受害者吧?”黄老太说,她会“争取合理的谋生空间”,但“不理政治的事”。

她说,在香港,做小贩终究是一份卑微工作,她甚至从来不让孩子来摊档。“这些日晒雨淋,天天担惊受怕的日子他们不要过了,好好读书就行。”30多年来,她和丈夫一双手,推着小贩车,养大了三个孩子,三个分别考上了香港科技大学、理工大学和中文大学。

到时候我真的拿到小贩牌,就烧给你吧!—— 丈夫临终前,小贩黄老太这样对老伴说

黄大为在2015年年底去世,最后的日子里,黄老太安慰老伴说:“到时候我真的拿到小贩牌,就烧给你吧!”黄老太心知,黄家永远不可能拿到正式小贩牌了。去年开始,有两个孩子毕业工作了,每月定期给她家用,摆摊也不再是为了生计,只为了证明不退化的自己。黄老太说,总感觉到了街头摆摊,才能“找到自己”。

访问的这晚,春雨稀稀落落,深水埗的小贩生意冷清。黄老太的跟前堆满了收集来的二手衣服、唱片、钟表,她从晚上7时坐到9时,一宗生意也没有,百无聊赖。

在深水埗夜墟的微弱灯光中,黄老太最怀念的,仍是夫妇以前一起卖鱼蛋的火红日子。他们最后一次卖鱼蛋是在2011年平安夜,在尖沙嘴钟楼旁,刚做了半小时生意,赚了300元,就被执法人员当场逮住,连车带鱼蛋一起,全部没收了。

(应受访者要求,文中陈凤婷、黄大为是化名;实习记者许创彦、林颖娴对本文亦有贡献)

.png)