今天不谈移民了,谈一个逸民。

第一次见浪子兄,是2011年的春夏之交,旺角的街边大排挡。我们几个人在喝啤酒,突然有人抬头说,咦,浪子来了!我转头去看,一个高高的长发飘逸的黄脸瘦子背了一个环保布包,一脸的人世沧桑和饱经风霜,笑起来的眼神略有迷茫。

浪子坐下来,拿起不知道谁的酒瓶,就半瓶灌下去了,嘴里嚷着好热。一口粤式国语。我心说这人痛快。他就自我介绍说,我是浪子,浪子。露出一嘴褐黄色的牙齿,我心说这人从幼儿园开始抽烟的吧。我假模假式地说久仰久仰。我之前只是在facebook读过他的几首诗。浪子喝酒很快,没喝醉的时候话不多,但条理分明,喝多了话就多起来。

他经常来香港,于是就慢慢熟了起来。有天下午我在办公室,听柴子文跟我说,浪子在深圳湾口岸被拦下来了,说是带了一条烟。香港规定入境不能超过十九支的。这一条烟罚款快六千块了。后来呙中校带着现金去口岸营救他。他到港之后,给我们每个人一包五叶神,我说,这烟可贵了。一张嘴,海关以为你是鸦片鬼,不查你查谁?他说,烟酒不分家,千金散尽还复来嘛。

离家的人 | 木刻版画 胡杰

酒鬼

浪子好酒。我常常说,浪子的诗都是酒后失态的作品。我们在大屿山的农家菜馆喝酒,浪子喝多了,就开始拍着别人的大腿,然后拿出手机说,这是我刚刚写的。然后就着一杯酒大声朗诵,颇有斗酒百篇的气概。再往后,就慢慢不行了,开始沉默直至趴在桌上沉沉睡去。

浪子住在广州珠江畔的小洲村,他经常拍着我的大腿说:兄——弟——!有空去我们“小洲国”,你会爱上这里。他说了好多好多次,我晚上回去一掀裤子整个大腿都被拍红了。正巧有次我上广州办事,就事先告诉浪子,下班去拜访他。我从柴湾出发,晚上九点才坐上罗湖的火车,从广州东站上出租已经接近12点了。浪子让我停在小洲生态公园门口,他来接我。

半夜的小洲村,灯影寥落,人迹罕至。只有头顶南沙港高速公路的立交桥上有车辆开过的声音,不远处出现了一个单薄的身影,地上拖着几乎是一条线的影子,施施然走过来,一把抓住我的手:兄弟!你可来了!他的手很粗糙,有很多老茧,刺得我好疼,所以我当时怀疑他还是个画家。

我们穿过河边一座小桥,浪子说,这里是一个古代码头,明清两代很多商船从这里穿珠江口出海,很有历史了。我开玩笑说,你隐居到这里也能遇到一带一路啊。沿着河道,浪子给我指着那些在黑暗里黑黢黢的建筑说,这是某某艺术馆,这是某某画廊,这是某某书店,诸如此类的,如数家珍。到了一个巷子里,他指着右边的一幢三层小楼说,这是寒舍。

进门就吓了一跳。我就算藏书够多的人了,浪子的书架用钢架焊制,从底到顶,大约三米五,需要梯子才行。爱书的人,自然就是谈书,我顾不得放下包,就沿着书架一排排架子看书脊。浪子点根烟,看着我。我抽出一本书来说,这个版本很难得啊,印量超少的!浪子就说,送你。我又抽出一本,浪子又说,送你送你。上楼上楼!吃肉!

在楼梯上,我闻到了一股浓浓的羊肉汤的味道。上了二楼,仍然是几排大书架,当中却搁了一口锅炖着羊肉。浪子说,你没离港的时候我就炖上了。这会儿可能有点过了,你尝尝看。他转身不知道从哪里抽出一瓶白酒和一瓶威士忌,吃肉喝酒!一醉方休!到底是写诗的,连说话都要押韵。

浪子贪杯是圈子里有名的。他每次拍我大腿的时候,我就会像一个女生似的跳起来尖叫:有事儿拍你自己大腿!因为浪子这个坏毛病,后来饭局上,总是谁最后到谁就坐在浪子边上,以示惩罚。后来大家都争着先到,浪子这一大恶习轻而易举改变了广州饭局严重迟到纪律性不足的大问题。

拍大腿其实不算啥,浪子有次喝醉了,把边上人的大腿当成烟灰缸,蹭灭了烟头,还像在烟灰缸里似的狠狠地拧了几下。写到这儿我都觉得腿疼,唉。

另一个空间 | 布面油画 河夫

诗人

于是我们就边吃边聊。从读书到藏书,坊间八卦,掌故逸闻,浪子均有涉猎。他九十年代中期就在南方都市报了,按说是新闻界前辈,但浪子很讨厌前辈这个词,他说,不论先生后生,道之所存,师之所存。

那天晚上我们谈到诗。我对现代诗其实不是很懂,只是有限地读过几个人,比如海子、食指等人的。他一谈到现代诗这种我不熟悉的领域,我就自卑地像个无知的孩子。浪子说,哲人眼中的“无知”,是对理念的无知,而非对个别现象的无知。诗人所直面的“无知”,则是对世俗层面无能为力的无知,无知生谦卑,而心生悲悯。

所以,你无知是正常的。我一下子觉得他好会安慰人。我们谈起他刚刚付梓的诗集《无知之书》。这本诗集里,浪子表达了这样一个意思:用时间穿越人的无知,并能真正理解无知,从而发出人性的大爱具有的悲悯情怀。无知就是未来,无知就是时间本身。我以为,这种理解超出了过去“不知为不知,是知也”的高度。

他在我们这些新闻后辈刚刚知道南方都市报的九十年代末,他就离开了,此后一直以漂流、行走的方式写作现代诗,构建一种自身的主体性去对抗。他没有任何title,他就是浪子。他与生活和解的方式就是诗酒趁华年,在有限的生命里体验一种永远无法知道未来的状态。逝者如斯夫,不舍昼夜。

浪子在用一种哲学的高度去理解生活与生命以及世界,并用诗的方式表达出来,这是他一直以来的写作状态。他的诗歌里,语言透露出一种骨感的孤独、空灵以及敏感。他敏锐的观察里,写尽了人世百态的无奈、纠结,还有永不消逝的孤独感和无力感。不仅仅只是人与外部世界的相处,而是在这颗孤独的星球里,这个孤独的人,面对的是对整个浩瀚无垠的宇宙的追问。

浪子的诗短小而隽永。语言看似朴实直接,却仿佛有一种隐约存在的魔力。比如这首:“回家的马上回家/嬉戏的继续嬉戏。”两句普通的话,加上一个点睛之笔的标题——《曲终人散》,无限的伤感立即袭遍全身。如果你用粤语去读这两句话,会发现在铿锵有力当中蕴藏了无限悲哀。让我想起李后主的“梦里不知身是客,一晌贪欢,独自莫凭栏。”

在现代诗的领域里,我其实无法与浪子对话。比如说《无知之书》,蒙浪子赠送一本布面精装,但在几个月里,我都无法写出一篇像样的书评。读完掩卷,觉得满目的淡淡的忧伤。我只能想起中国古典诗词里同样的感慨,然而浪子又是一个文化虚无主义者,我都不跟他谈古诗。

夜歌| 水墨 沈科

逸民

那晚,我们吃吃喝喝聊到夜半四点。我上楼昏昏沉沉睡了,分外香甜的睡梦中,突然听到巴赫的曲子,声音超大。我一看表,才六点多,天刚亮。下楼想关了音乐,看见浪子已经精神百倍坐在茶台前泡功夫茶了。他都没有抬头看一眼,说,凤凰单丛,坐下,先喝茶。

我靠。

你知道我才睡了多久么?你不嫌吵么?浪子淡淡地说:人生如白驹过隙,都睡过去也不好吧。好酒、好肉、好烟、好茶、好诗、好书、好音乐、好朋友,难道都比不过一个好觉吗?您大爷的,我心里说,当然睡觉重要了。我喝了口茶,立刻来精神了。他说,一会儿我们去吃猪肺粥,然后去喝小洲最好的咖啡。

咖啡馆边上绿树成荫,小桥流水,潺潺水声之中,浪子又谈起来新诗。下午他在学而优书店举办一个诗歌朗诵会,这是羊城文化界的大事,大咖云集,大家纷纷祝贺他新作出版,而浪子永远拱手然后谦虚地笑着,也不大说话。我心想,这样的场合跟浪子的气质有点格格不入,他大概是不喜欢这种热闹的。

浪子就是过着这样的生活,每天读书喝酒喝茶喝咖啡写诗,他不太花钱,几乎就是依赖微薄的版税和稿费过活,他对生活的要求不高,因为生活的意义不在于过得更好,而是想得更明白。浪子有意识的与这个喧嚣的世界保持一定的距离感,他更像一个隐士,时而坐在云端往下看,悲悯地看着芸芸众生,时而又是一个酒鬼,大吵大闹的宣洩着内心的焦虑。

我总觉得这样的状态有点像清初或者民初的逸民,不合作,也不主动挑事儿,有自己的一套看法,但不那么直白地表达,超越了政治关怀,而是从人的生命出发,在政治之外寻求一种心安理得的人生。他有种轻轻的蔑视在自己的生活态度里,就是:你玩你的,我玩我的,又有一种“帝力与我何有哉”的傲气。

浪子就是这样,在别人讨论体制内体制外的时候,浪子眼里根本不在乎。他会说,鸡巴,不要跟我说这个。有次我们在油麻地喝酒,浪子喝多了,一晚上都在说一句话:鸡鸡要负起鸡鸡的截印!我回答说,对,当然,鸡鸡要负起鸡鸡的责任。浪子不屑地说,狗屁,鸡鸡要负起鸡鸡的责任!我想半天问他:你说的是不是“自己要负起自己的责任?”

浪子的普通话非常非常普通,以至于经常我会抗议说,你还是讲粤语好了。他对政治话题没有太多参与,但总是能一两句话一针见脓的指出关窍所在。他是一个清醒的局外人。

浪子这样描述自己:我不知道该如何定义自己所处身的时代,在一个谎言密布的国度里,诚实已经是一种思想。当我感觉到我干什么都不对的时候,我决定什么都不干;当我不保持终极的绝望就不存在一丝希望的时候,我决定保守内心、重新做回自己——所以我退,小洲就是一个我退守的地方。选择即命运,我必须承担自己的命运。

小洲村是一个远离市区的艺术区,有诸多的艺术家,浪子带我去拜访过其中几个。最近,他们搞了一个大新闻,由浪子牵头,终于要负起“鸡鸡”的责任了。这就是“一种开端”的展览。

他说,我是不是可以找一些有趣的朋友一道做一件有趣的事——用不同的艺术样式来呈现诗的多重面孔?把一本书的出版,以一个综合性展览的方式体现出来?把一个展览的开幕式,同时变成一场诗与歌音乐会?

这将是一个开放性的、持续的展览计划,接下来会有更多诗人、艺术家会受邀加入,并形成全新的展览。本计划至少将持续十年,且将有更多门类的艺术方式的出没。——正如一场旅行必然隐藏着另一场旅行,在浪子的蓝图里,还会有另一个十年计划并行其中,待时机成熟再行昭告。

靠谱。

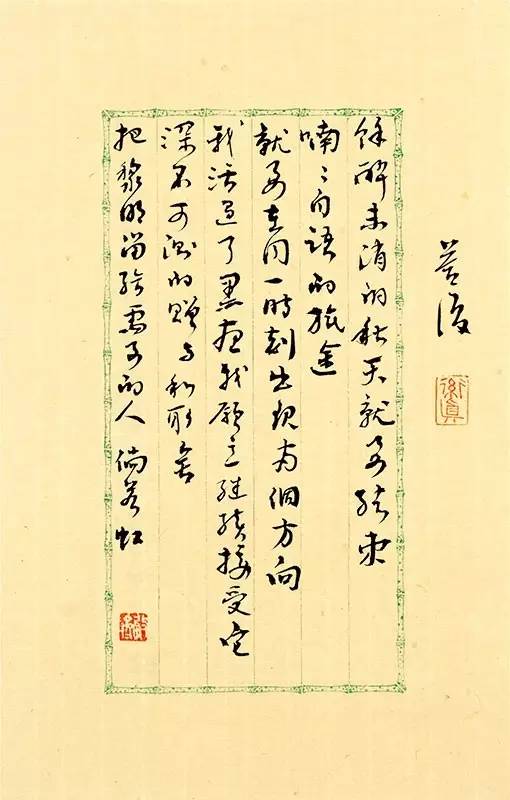

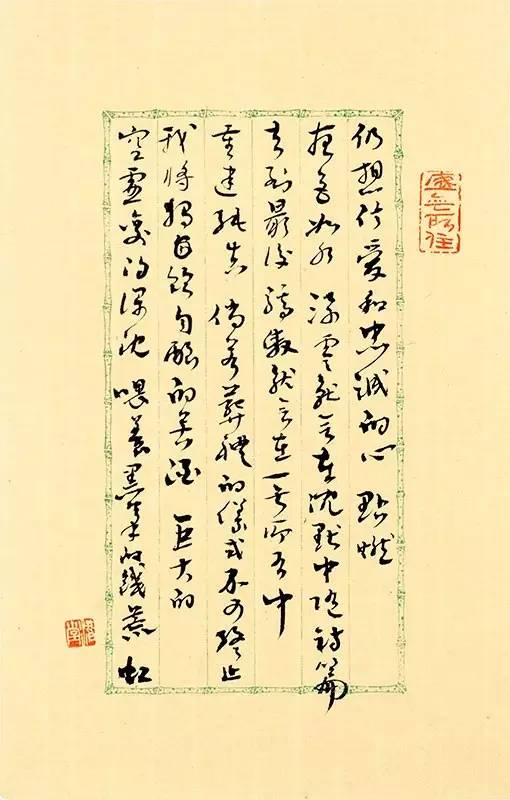

答 复 | 书法册页 朱来扣

题签:陈世宪,书法家,现居高雄。

.png)