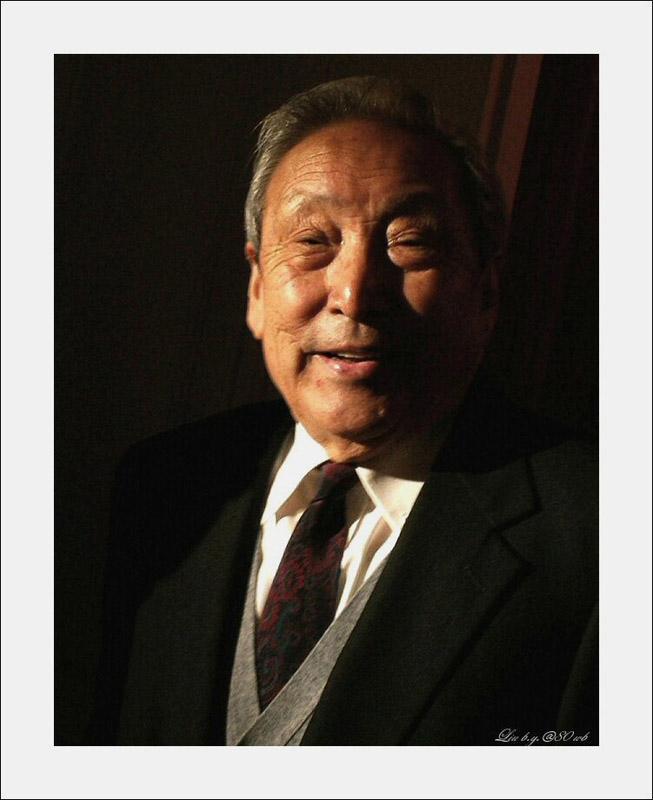

刘再复:四位辞国者的漂流悲歌(四)

—— 刘宾雁:缅怀傻到底的宾雁老大哥

听到宾雁兄辞世的消息,心里一阵难过。一位卓越的朋友,一个在极其艰辛的环境中高高站立的生命就这样远走了,带着他的硬骨与伤痕,也带着他人性的全部长处与短处,远走了。

去年八月,我回美国度假,在科罗拉多州给他打电话,但没有人接,便在电话留言里留下我最后的问候,并告诉他和朱洪大姐:“北京的范用老先生有一封信让我转给你们。”范老比宾雁兄年事更高,他在北京得知众友好今年二月在美国普林斯顿大学校园为宾雁兄开了八十岁祝寿盛会,感到非常欣慰。但他也得知宾雁兄病重的消息,所以特别郑重地问候。范老的挂念反映着大陆许许多多朋友对宾雁兄深深的缅怀。在当代中国,刘宾雁这种生命是稀有的,他的呐喊,他的忧患,他的质疑,他的抗争,他的关怀,他的用全生命抒写的报告文学,全都是稀有的。作为一个肝胆照人的作家,他从《在桥樑工地上》到《人血不是胭脂》,其声音是一贯的:一贯的刚正,一贯的耿介,一贯的堂·吉诃德式的呆傻,一贯的包公式的为民请命。

上世纪八十年代初期,他在《人民日报》担任记者时,千百万老百姓也正是把他当作无冕的包公,诉苦与鸣冤的信件都往他那里投寄。他告诉过我:“每天都是一大捆。”那时他的正直之声布满天下,每天都像蜗牛似地背负着来自各地的冤情材料,我认识的作家不少,但从未见过一个像他如此满身负荷,如此沉重地担当人间苦痛。他仿佛没有畅快地呼吸过,一听到冤情就坐立不安,歎息不已。这是一个特别的人,一个以叹息代替呼吸的人,一个灵魂被苦难紧紧抓住的人,一个被上帝罚作肩挑精神重担爬山越岭的人,一个傻到底、傻到总是赤膊上阵而完全不懂得披一点甲、拐一点弯的人。

我和宾雁兄认识得很早。七十年代末,他的“右派”帽子已被摘除,被调到哲学研究所的《哲学译丛》担任编辑。我们共一食堂,中午常常一起吃饭聊天。仗着比他年轻十五六岁,总是喜欢好奇地打听他这老大哥充当“阶级敌人”时的生活。除了一些细节让我开怀大笑之外,还记得他严肃地说:“把我打成右派分子有三条说不过去的情理:第一,是你号召我说话的﹔第二,我说的都是实话﹔第三,我说的全是为了你好。凭这三条,变成阶级敌人,怎能服气。”走出哲学所之后不久,他的《人妖之间》问世,刘宾雁的名字再次覆盖全中国。他的疾恶如仇、直面社会黑暗的报告文学,带给中国当代文学空前的力度,并奠定他在中国现代散文史上的重要地位,但也给他自己带来麻烦。一九八七年他终于再度被开除党籍,成为反自由化运动的首要目标。为此,我也被牵连,因在自己主编的《文学评论》杂志上发表他的文章而被停职。此事发生后我去找对我特别厚爱的钱锺书先生,没想到他也正在关注宾雁的事。他告诉我,前不久他写了一对联:“铁肩挑道义,辣手着文章”,赠给刘宾雁,而且还发表在广东的《现代人报》上。钱先生对自己对他人的要求都极严,从不轻许于人,此次选用这十个字毫不含糊地讚美刘宾雁完全是个“特例”。宾雁确实无愧于钱先生的衷心讚誉,他确实是个响当当、火辣辣的铁肩赤子。

到海外之后,我们见了几次面,几乎每次都会有些争论,彼此都是“性情中人”,不懂拐弯抹角,我总是要质疑他的泛道德主义和“干预生活”的文学主张,而他总是要批评我“太个人化”,争论之后彼此还是高高兴兴。惟有到了一九九六年,读到他的批判《告别革命》的文章,我才意识到我们之间的政治理念确有相当大的差异。他的批评文章措词相当尖锐激烈,以至说李泽厚和我主张“告别革命”是为了“讨好政府”,我读了感到惊讶,并疑心这位“包公”身上是否也有一点专制的味道。过了一些时候,没想到他却打电话给我,说发了那篇批判《告别革命》的文章之后,心里一直感到不安。他的声音是诚恳的,这就是刘宾雁,即使理念不同,但人性深处那条善根是不会中断的。人是丰富的,各人有各人的政治立场,但其生命境界、道德勇气、人格精神却是一种独立的、超越政治的存在。我始终敬重宾雁兄,正是敬重他身上这种独立的人格气象。我相信,这种美是不朽不灭的,无论是在时空中还是在我心中。

(原载香港《明报月刊》二〇〇五年第十二期)

.png)