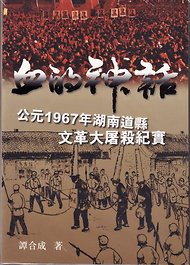

《血的神话》谭合成著

《血的神话——公元1967年湖南道县文革大屠杀纪实》是报告文学作家、原《芙蓉》杂志编辑谭合成的一部非虚构作品,他花了近二十年的时间对文革期间发生在湖南道县的大屠杀进行调查,之后完成此书。

叙述以一条河流开头。道县人爱吃活鱼,商贩往往早早地就在穿城而过的河流旁边等待着捕鱼,1967年,鱼变得异常肥大,十几斤的大鱼经常会翻白浮在水面上,可没有人去打捞,因为这些鱼都是吃人肉胀死的。

这不禁让人想到小说家哈金以南京大屠杀为主题的小说《南京安魂曲》的开头,他写道:“南京学校旁边的池塘里,水都变成黑红色,尸首在水上漂,鲤鱼和鲈鱼都变得异常肥大。”

两本书不同的是,南京学校旁边并没有池塘,这是哈金为了小说震撼的入场画面而杜撰的细节;而道县的那条河流,却是真实流淌着的,那些被鱼啃得乱七八糟的人的嘴,都曾真实地背诵过毛主席语录。

根据《血的神话》的记载,湖南道县大屠杀,从1967年8月13日到10月17日,历时66天,共死亡4519人,其中被杀4193年,被迫自杀 326人。全地区非正常死亡9093人,其中被杀7696人,被迫自杀1397人,全地区直接或间接杀人者15050人。杀人手段可以归纳为10种:枪杀、刀杀、沉水、炸死、丢岩洞、活埋、棍棒打死、绳勒、火烧、摔死(主要用于未成年的孩子)。

这是所有人对所有人的屠杀。五千也好,一万也好,这些听起来庞大的数字在个体生命所遭受的苦难面前显得空洞,甚至在某种程度上消解了这场灾难的可怖。

《血的神话》2011年在香港由天行健出版社出版时,《墓碑》的作者杨继绳为本书做序,他写道:“在《血的神话》中我又认识了一位讲真话、求真理的同 道者。在中国大陆进行这样的调查、采访,写这样的书要冒多大风险、承担多大政治压力,我深有体会。说一些常识性真话的人被视为‘异类’,或者被誉为‘特别 勇敢’,打算讲真话、求真理的同时就作好种种应对不测的思想准备,这不能不是我们所处时代的一大悲哀。”

作者谭合成在1986年完成书的初稿,当时他任职《芙蓉》杂志编辑,得以接触道有关1967年湖南道县及其周围大屠杀的机密资料;此后,谭合成多次前往道县采访,补充原稿;2007年道县文革大屠杀四十周年前夕完成了50万字的最终稿。

这场杀戮是如何开始的?

官方提供的材料是说当地的一个武器库被抢,一个农民和一个工人被杀,由此开始了“人民”和“反革命”的血战。可作者谭合成的调查却发现,被杀的9000多人里没有一个人是“反革命”,没有一个人参加过所谓的“反革命”活动,可几乎没有一个人反抗和为自己辩白。

当第一个无辜者被杀,剩下接二连三的残杀就显得那么顺畅,那么理所当然。人变得如鳄鱼,对血腥味异常敏感。书里写,道县大坪铺农场在周围地区都杀得风 生水起的时候,还没有发生一桩杀人,所有人都在等待着大开杀戒的指令。直到有一天,稻草终于等到了燃着的木柴。农场厕所里发现了一块毛主席语录牌,这可是 反革命恶攻的大罪,调查最后把犯人锁定在农场医生谢志向的11岁儿子身上,革命群众推理一定是“反革命”谢志向教唆了自己的儿子。简单潦草的“审判”之 后,群众决定把谢志向一家五口处死。

在强奸了谢志向美貌的女儿之后,他们一家五口被捆绑到山上,背靠背绑在一起,中间放了一个炸药包。轰然一声响,五个人全部被炸飞。革命群众把这个叫做:“天女散花”。

书中这样的故事比比皆是,让人觉得既突破了对人性想象力的极限,又觉得他们依稀仿佛仍在我们的日常生活里吞吐呼吸。

对于屠杀,我最大的困惑莫过于:人是怎样克服动物性的同情心的?如何看到同类被残杀而不心生恻隐?

英国社会学家齐格蒙·鲍曼(Zygmunt Bauman)在著作《现代性与大屠杀》(Modernity and Holocaust)里引用了哈佛大学社会伦理学教授赫伯特·C·凯尔曼(Herbert C. Kelman)的结论,从人变成集体罪行的罪犯有三个条件:暴力被赋予了权威、行动被例行化了、暴力受害者被剥夺了人性。

前一个条件是前提,后两个条件在《血的神话》中也能找到例证。一个杀人凶手在接受调查,回答为什么要杀人的时候,对工作组的负责人说:“上头叫我杀,我就杀。现在,上头叫我杀你,我也会杀。”把生命之间的残害简化为行政命令,能有效的抑制道德愧疚。

另一方面,杀人者千方百计贬低受害者的人的特性,在语言上,用“反革命”、“黑五类”这样的称呼去代指,在行动上,用充满羞辱的审判把他们逼到微不足道、苟延残喘的境地。

杀人者虽众,可在整个人群中的比例却并不高。比令人骇人听闻的杀害更让人心寒的,是全局性的无所作为,受害人缄默不语,见证者也选择忽视或者不说出真 相——这让他们成为罪行的共犯。在整个道县地区的屠杀当中,不只没有成组织的反屠杀运动,甚至没有一个表现出超常道德勇气的人。

在和平年代谈论屠杀,多少显得有些沉重和不合时宜,但却是及时和必要的。关于屠杀的一切,让我不知所措,直接经验和想象力的匮乏使我对其怀疑,不敢相信文明之下仍有如此野蛮行为,而这种怀疑,是危险的。只有直视人性异化的可能性,才能让我对自己保持警觉。

来源:纽约时报中文网

.png)