“709大抓捕”至今超过17个月,家属们的艰难抗争,被录入了一部纪录片。

2017年1月12日,维权律师李春富回到了北京家中,这距离他在“709大抓捕”中被带走已经过去了17个月又11天。李春富44岁,已全无被带走前的青壮精神,妻子毕丽萍形容,他“骨瘦如柴,面色苍白,目光呆滞,好像60岁的老人”,据友人的描述,他性情大变,紧张多疑,出现家暴行为,后被确诊患上精神分裂症。

李春富的哥哥李和平,是2015年“709案”中被捕的核心维权律师之一,被控“颠覆国家政权罪”,现正等待开庭。李春富也被以同样的罪名在2016年1月正式批捕,官方文件显示,他在到家前一周的2017年1月5日,获准取保候审。

至李春富回家,“709”风暴席卷的至少319名律师、律所人员、维权人士和家属中,13人正被羁押待审,24人取保候审,4人已一审判决罪成入狱。

1月14日,中国最高人民法院院长周强在部署2017年工作时特别指出,要“严厉惩处煽动颠覆国家政权等危害国家安全犯罪”。目前仍被羁押的13名“709”被捕者中,正有3人被控“颠覆国家政权罪”,2人被控“煽动颠覆国家政权罪”。而4名2016年8月一审被判“颠覆国家政权罪”成立的被捕者,获刑三年到七年半不等。

李春富,像他一样被捕的律师,在羁押中经历了什么?牢狱之外,他们的家属无法申请会面,无法聘请律师,无法出席庭审,他们又在经历什么?

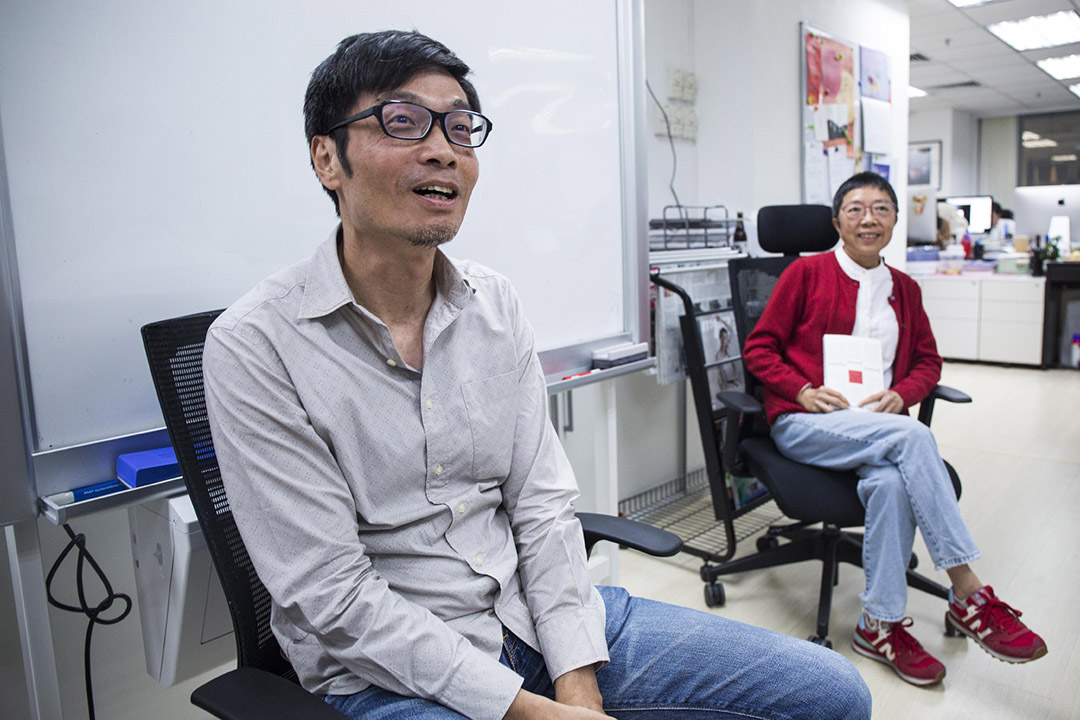

“709事件”之后,国内舆论对事件噤若寒蝉,国际舆论亦关注寥寥。香港维权律师关注组委托资深新闻人江琼珠、卢敬华以书和纪录片的方式,采访了涉事律师的家属、同行、辩护人等,试图还原被卷入事件风暴的人,他们的生活和抗争。往返内地四次,修改剪辑八次,《709人们》面世,作为采访者的江琼珠希望能在香港展开社区放映,让更多人知道709。但对此时香港的舆论环境,她也不敢乐观。

在一次20人参与的小型放映之后,江琼珠说,感动她的,是这些受访者的真实,真实的笑,真实的悲伤,真实的性格,她希望这些真实,也可以打动镜头前同样真实的观众。

以下三位,是纪录片主要记录的人们:

李文足:那些曾经与她无关的事,如今就是她的生活

李文足的人生从嫁给王全璋后开始割裂,前半段是普通小城女孩波澜不惊的日子,去大城市,打工,恋爱。但嫁给她现在的丈夫,维权律师王全璋后,平静退场,暗涌丛生。

波涛不是立马出现,嫁人后的她遵从最传统的妻子形象,一心一意照顾家庭,夫家人眼中,“外面的事和她没关系”。但生活的暗涌已经袭来,她曾在收拾房子时翻到丈夫藏起来的医院诊断书,还有透视的片子,但丈夫只是说开庭时被打了,为什么打,怎么打,有没有其他行为,李文足一概不知。

直到丈夫为法轮功学员辩护而被拘留十天,李文足才意识到丈夫工作的危险绝不止“开庭被打”。因为同行们的声援,那次王全璋关了三四天就被释放,出来后,王全璋第一次告诉妻子,做律师这行很危险,可能有一天会判刑。

“你能不能为了孩子不冒这个险?”李文足想用孩子劝丈夫不要太出头,但王全璋说,“那些学员家里已经那么困难,谁都不去帮,那谁去帮?”

也不是没有准备,王全璋租了朋友家的房子,作为妻儿的退路,如果有天他被抓了,国保(注:国家政治安全保卫人员的简称)追踪他的家人时,李文足母子有地方可安身。

然而,大浪最终还是袭来。2015年7月的一个上午,只要丈夫开庭必给他打电话的李文足,发现电话打不通了,“那一刻我就知道,他肯定出事了。”

2015年7月10日,李文足与王全璋失联,没有收到任何通知。两日后,李文足才和一个普通观众一样,在官方媒体中央电视台的新闻里,第一次知道丈夫被公安机关采取了刑事强制措施,法院还没有判决,新闻中已把供职于锋锐律所的王全璋,列入为“滋事扰序的涉嫌重大犯罪团伙”。

那之后到2016年1月,李文足在家哭了六个月,北京冬日天天雾霾,她的日子暗无天日。

她按法律程序,向掌管丈夫行踪的各个部门提起诉求,委托代理律师会见丈夫,但办案警方答复,“王全璋涉嫌寻衅滋事、煽动颠覆国家政权罪,不允许律师会见”。

人没见著,倒等来了逮捕通知书。2016年1月8日傍晚6时,天津市公安局以涉嫌颠覆国家政权罪为由,逮捕王全璋。那一刻,李文足突然想明白了,“这就是我要面对的生活,一下子就坦然了。”

王峭岭:我为什么选择抗争而不沉默?本能啊!

北京的王峭岭没有“想明白”的过程。丈夫李和平被警方强行带走的时候,她正在和孩子商量毕业旅行。出事后,王峭岭立马召集儿子和女儿,开了个家庭会议。

她对儿子说,“你爸做的这些事没有违法犯罪”,“你要放开想法,为他自豪”。对太小还不懂事的女儿说,“你爸爸去扶需要帮助的人了,但是警察不让扶。”“警察真是坏警察,”5岁的小女儿回答,“我要去救爸爸,我要去当人权律师。”

李和平很早便投身中国的维权运动,在2007年,他和其他5名代理法轮功案件的律师一起,发表了著名的〈宪法至上,信仰无罪〉无罪辩护词,被视作突破政府禁区。

在朋友眼里,李和平向往民主自由,“有很多想法”,但很少行动。不是不愿意,而是出于风险控制的考虑,“他对风险十分在意,希望能进一步保存民间的力量,不作出无谓的牺牲,”朋友评价道。

而在王峭岭眼里,家中的李和平在爱吃这方面,也是想法很多却很少行动,她叫他“理论家”,专门研究做菜,自己却不下厨,弄明白了做法,就催著王峭岭去做。

出事前,正在负责反酷刑项目的李和平办公室“有人去了一下”,同为维权律师的好友江天勇提醒李和平要注意危险,但李和平并未在意,“去他妈的爱怎么来怎么来”,这位不是第一次被政府拘留的律师还不知道等这次的行动与以往完全不一样。7月10日,刚从郑州出差回的李和平被警方带走,2016年1月8日,被当局以涉嫌“颠覆国家政权罪”逮捕。

“709”事件后,王峭岭也踏上不断去看守所找老公的709家属之路。她一个人去律师协会找人,特别害怕,“感觉去了就会被抓起来一样。”在看守所,王峭岭见到了同样去寻下落的李文足,见到同病相连的王峭岭,李文足哇的一声就哭了,“终于有个伴了”。

两个女人因此“混到了一起”。

她们联系其他几个709家属,发起了“红桶行动”,在几块钱一个的鲜红塑料桶上,写上各自老公名字,以及“爱你、相信你、支持你、等你”等字句。她们举著桶,站在看守所前,不到十分钟,就被抓了,“看守所的人说这个桶子是作案工具,要没收,”李文足说自己当时就笑喷在地,“我说这几句话哪一条违反法律了,他说你们的老公现在是特殊罪名,你们就不能出来,要在家里待著。”

那一次,王峭岭和李文足被拘留24小时。

她们还从律师朋友那儿学到了些“旁门经验”,比如一提起来就津津乐道的甩跟踪经验:等地铁要关门时,马上跳出来,谁跟著你在那时候跳出来,就肯定是跟踪你的人。凭著这项辨别跟踪者的技巧,王峭岭和李文足甩掉过不少“尾巴”。

“我为什么选择抗争不是沉默?本能啊,”王峭岭说,“其实现在这种情况,我们家属只要在一起玩、吃饭,就是在抗争了。”

2016年4月,李文足和王峭岭决定驾车,从北往南,跑700多公里,去看望同样命途多舛的709家属们。其中一站是长沙,那里有陈桂秋,律师谢阳的妻子。谢阳和李和平是同一天被带走的。

陈桂秋:只在家里说担心,是我最瞧不起的

陈桂秋和谢阳是大学时认识的,陈桂秋喜欢谢阳的善良,见一次乞丐给一次钱,要不就买些包子卷子分给流浪汉。一开始谢阳是做商业案子的,“赚得还挺多”。走上维权律师之路,是因为一次打赌。

2006年,揭露临沂政府非法强制堕胎的盲人维权人士陈光诚,被临沂警方以“冲击政府大楼及打砸公共财物”的理由软禁在家。案件引起广泛关注,陈光诚的家被严密控制,传说谁去那看看就会被打。

朋友和谢阳打赌,说他要是敢去陈家门口拍张照,就给他两万,要是敢和陈本人拍张照,给五万。谢阳胆子大,去了,鼻青脸肿地回来。那天具体发生了什么不得而知,但从那以后,谢阳对公权力有了“初步认识”,并慢慢走上为弱势群体发声的维权之路。

丈夫“被消失”的消息,陈桂秋是从丈夫的助理及合伙人那里知道的,像其他所有709家属一样,陈桂秋“一下就懵了”,悲伤、恐惧、思念、无助,从李文足碾到王峭岭,又猛然踏上了这个连讲话都很少大声的女人。

陈桂秋对女儿说“爸爸去打怪兽了”,女儿就画了很多爸爸打怪兽的画;她带女儿去谢阳小时候上过学的教室,女儿喊著,“我梦到爸爸坐在这里!”,小手指著教室中间一个不起眼的位置,“可是怎么那里没有人呢?”

国保找她谈话,要她做到“四个不”:“不要和别的家属联系,不要出境,不要接受外媒采访,不要通过微信微博传播709案件相关事情。”陈桂秋都一一遵守,直到一天她要去香港,发现自己竟被限制出境,才知道自己“早就变成国家的敌人了”。

“公安部说我出境会危害国家安全,”陈桂秋说。

她觉得,不能再一味地“听话”、配合、不接触、不发声了。她开始主动和其他家属联络,接受采访,尽可能地让社会知道丈夫“是被冤枉的”。

2016年夏天,陈桂秋驱车4小时,到谢阳在湖南邵阳农村的老家,那是个有著宗庙、水稻,午后只有蝉鸣的地方。这次回家,陈桂秋的目的是劝说谢阳的家族,一起发动力量,把为谢阳鸣冤的声势造起来。

谢阳的父母不在陈桂秋的劝说之列,老人一辈子在农村,不理解为什么儿子没罪却要被抓,“他们总是相信政府,”陈桂秋说。农村迷信,谢阳妈妈天天跪在家里的神位前磕头,希望菩萨把儿子送来。

“别人折磨了谢阳还不够,还折磨到你们身上去了?”陈桂秋反问公公婆婆,“你相信他有罪么?他没有罪,要理直气壮!”“谢阳没有钱没有权,怎么有能力去颠覆国家?”视谢阳为亲弟弟的嫂子在一旁帮腔。

陈桂秋告诉公婆“谢阳肯定会出来的”,虽然她对此毫无把握,甚至连丈夫的面都没有见上。陈桂秋站在屋子中央,周围围著谢阳的家人,她希望家族中受过教育、文笔好的侄子把谢阳的遭遇写出来,“嫂子要调动大家积极性,你要写文章,在没做实牢时,都要接受采访”,“你(谢阳侄子)掌握了现代工具,用苹果手机,还会翻墙,你比一般人都先进。”

“我们只有微小的影响力,”侄子小声地表达了顾虑,陈桂秋脸涨得通红,“水滴石穿,每个人出点力,我们的命运就起来了,”陈桂秋坚持著,“只在家里说担心,这是我最瞧不起的。”

氛围有些尴尬,家人看天看地,就是不看陈桂秋的眼睛。“我带两个小孩,还要长期往北京跑,”陈桂秋突然哽咽,“我有时真的觉得很孤单。”

一年的压抑尽情释放,触动了谢阳的家人,他们发表了联合声明,控诉当局对谢阳实施酷刑,又一起到长沙看守所,“就算是去看守所看不到人,去看一下(表达态度)都好,”陈桂秋这样说过。

2016年10月,李文足、王峭岭、陈桂秋和其他32位709案的家属联名致信国家主席习近平,呼吁纠正案件错误,公正对待涉案人员、家属和辩护律师,释放所有在押人员。

家属们不期望这封联名信真的能推动709案走上正轨,她们只希望能表达抗争的意识。在内地最常用的网络搜索引擎百度上,搜索“709家属”,首页的信息是“709案件周世锋等当事人家属否认‘联合声明’”,这意味著,“709”律师的遭遇和家属的抗争,在内地的网络世界里是不存在的。

“我们的支援不仅给当局压力,也会给里面的人自信,”江天勇说。他也有被“抓进去”的经历,关押他的房间窗户全部封死,一切外部信息都被隔绝。屋外还会故意放噪音,防止有人到看守处喊口号声援,给关押的人自信。虽然听不到,但从关押他的人的细微表情变化,江天勇知道外面“有自己人来了”。

丈夫依旧没消息,按法律程序要求的会见,为丈夫安排代理律师依旧被拒绝,李文足和王峭岭的子女被拒绝入学,“他们想用不上学让我屈服,‘你听话就不为难你了’,但我说,‘没关系,孩子我可以自己教’,”李文足说,她把头发剪到了耳朵以上,脸上看起来多了些棱角;王峭岭则“披红挂绿”地去见其他家属,希望他们看到鲜艳的颜色能够开心一些。

“律师给人一种理智克制的形象,”一直关心李王二人,自己也被当局列为目标的江天勇也一直坚持展露坚强的一面,“大家流露这种感情不好,一点用没有,这个情形已经够悲惨,不需要再悲悲切切……”说著说著,这位在十余年律师生涯中常常站在风口浪尖的汉子却红了眼眶,“709的事情大家都是需要鼓励和安慰的……”

“我觉得我们脱离了传统家属的概念,”王峭岭说,“只在自己里面,担心自己的亲人,是不行的。”

“这后半年来家属的抗争,有效地让709这个案子在国际视野里没有滑落过,如果家属都默不作声,国际想关注也没法,我经常自吹自擂,大家坚持这半年是很有效的,”王峭岭总结道。

夏日的小区公园行人稀少,王峭岭和李文足并排走著,此刻的她们没有国保骚扰,聊著天,小孩在不远处打闹,叫也叫不住,如同小区里最平常不过的母子。但分离、监控、暗涌、危险,是黏在她们身上的雾霾,不知何时散开。

.png)