越穷的地方越重男轻女吗?北方重男轻女严重还是南方严重?中国重男轻女的重灾区又和计划生育有什么关系?

中国人重男轻女,一直以来都是公认的事实。从逢年过节女孩不能上桌吃饭,到父母只愿意把家业留给儿子,再到过去残忍地溺死刚出生的女婴,相信不少人都能痛陈自己家乡的劣迹。

如果非要对各地重男轻女的程度分出个高下来,出生性别比算是一个可以用来参考的指标。中国第六次人口普查数据(2010年)显示,出生人口性别失衡的重灾区是:海南(129.43)、广东(129.49)、福建(125.71)、贵州(126.20)、江西(128.27)、湖南(125.78)、安徽(131.07)、河南(127.64),基本上从南向北打成一片。

出生性别比还能从侧面反应父母生男生女的意愿。要是你看福建的第一孩出生性别比,只有112,不算很高。它意味着每出生100个女孩,就会出生112个对应的男孩。但是福建第二孩的性别比却达到了148.77。第三孩性别比更恐怖,达到了240.06。再比如安徽的第三孩数据,每出生100个女孩,就有246个男孩跟着出生。如果不是人为的性别干预,绝对不可能会出现这样的数字。

为什么是这些地方出现性别失衡?为什么他们要重男轻女?人们通常的理解是越穷的地方越爱儿子,但这不能解释广东这样的富庶地区对儿子的偏好。

肌肉决定地位

我们知道中国过去一直是一个农业社会,农业生产一般只是单纯地需要干体力活,而男性在体力活——也就是需要“肌肉”的工作上具有比较优势,因此男性自古以来就是中国家庭农业劳动不可替代的一部分。这同时导致女性在家庭中只能靠边站,相对地位低下。

在前现代社会,除了中国之外,肌肉决定男女地位的现象基本上是无处不在。2013年,哈佛大学经济学家阿尔贝托·阿莱西那(Albert Alesina)等几位学者研究发现,历史上那些使用犁耕作的地区,当代女性劳动参与率、政治参与度就会越低。而使用锄头耕作的地区,女性受到的歧视就会少得多。这是因为,犁需要强壮的上半身力量,男人更适合。锄头只需要手持,女的绰绰有余。不同的劳作工具导致不同的劳动分工,进而影响男女地位。

中国的邻国印度如今也面临着严重的性别失衡问题。2014年,世界银行的经济学家爱丽安娜·卡兰萨(Eliana Carranza)研究发现,印度那些适合深耕的低密度粗质土地,被男性劳动力主宰,因为深耕不可避免需要更多的体力。而在深耕土地上,女性的工作机会越少,她们对家庭的经济价值也越低,最后性别比就失衡了。

那么中国哪些地方更青睐肌肉呢?耶鲁大学华裔经济学家钱楠筠(Nancy Qian)告诉我们,这要看当地爱种什么农作物。中国改革开放以后,种植经济作物开始变得有利可图。钱楠筠研究了黄河以南14个省(包括江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等)共1621个县的数据,时间范围设定在上世纪80年代。

钱楠筠发现中国那些种茶叶的县,女性地位要更高,选择性堕胎、杀女婴更少。而种果树的县,重男轻女依旧盛行。因为采摘茶叶需要小巧而灵活的手指,成年女性有比较优势。而采摘果树需要身高和体力,使得成年男性有比较优势。如果保持男性收入不变,成年女性收入每提高7.7美元,就会使得女孩存活率提高1%。

不过,茶叶依然不能解释像福建安溪之类的茶叶生产大县,为什么重男轻女之风不绝。想弄清中国哪里重男轻女最严重,为什么严重,光看经济因素可远远不够。

宗族的笼罩

中国出生性别比失衡严重的地区,往往也拥有最眼花缭乱的重男轻女习俗。比如身处福建闽南地区的人,或许都认识那么一两个叫“招娣”(招弟)的女人,取名的父母希望女孩能带来一个儿子。闽南语里另外一组同音字是“灯”和“丁”,要是女儿年内出嫁,娘家就要在元宵节前买绣球灯送到女婿家,祈祝早日“出丁”(生儿子)。

再比如江苏苏北地区,至今一些家庭在过年时仍然不让女性上桌吃饭。而广东潮汕地区的女孩过去如果嫁作人妇,要把丈夫的父亲叫做“阿公”(祖父),把丈夫的母亲叫做“阿嬷”(祖母),把丈夫的哥哥叫做“阿伯”,俗称“潮汕女人小一辈”。

无一例外,重男轻女习俗难移的地区,女性都曾经处在可有可无的地位,生活重心围绕着男性展开——换句话说,父系家庭体系保留得最完整。父系家庭体系意味着只有男性需要负责养老送终,只有男性能继承财产,只有男性可以延续家族姓氏,只有男性有资格处理祭祖和丧葬仪式,女性只有嫁入男方家里生孩子的份(从夫居)。

所有这一切都限制了女性的能力,减少了家庭对生女儿的偏好,降低了对女儿的投资。虽然在1949年-1976年之间父系家庭体系受到严重打压,但父系家族体系还是顽强地存活了下来,并且在福建闽南、江西赣南、广东潮汕等一些地区重新焕发生命。

到21世纪初,福建、江西有五成以上的村新修了族谱,六成以上的村新修了宗祠。重建后的宗族开展了各种活动,包括修祖坟、管理祠堂、操办红白事务、调解族内纠纷、对外保护族人甚至不惜发动族际械斗。与之相反,河北、山西等北方省份宗族活动基本上算是瓦解了。

修建祠堂、编纂族谱不再是走过场的事。祠堂里的牌位数是某一家庭地位的象征,对修建祠堂出(男)人出钱越多,越有机会脱颖而出。族谱则是联系过去、现在和将来的纽带,族谱不仅能用来宣布与某位名人有血缘关系,甚至还能界定祖上的土地接下来该分给谁,家庭自然要派出尽可能多的儿子去争抢话语权。

而父系宗族越庞大,重男轻女的观念也越会被放大。2011年,牛津大学的雷切尔·墨菲(Rachel Murphy)与两名中国学者,选取陕西、四川、河北、吉林、江苏和福建的117个行政村,把它们分为30个“垄断村”、37个“寡头村”和50个“混合村”。垄断村只有一个大姓氏统治全村,寡头村有三个大姓氏支配全村,而混合村的各个姓氏则呈竞争关系。墨菲团队发现垄断村和寡头村的重男轻女格外严重,说明宗族势力大的地方,同时有着压倒性的影响力。

在巨压之下,女性不仅可有可无,就连女儿的嫁妆,反而变成了一种额外的经济成本。于是一些家庭祈祷别生女儿,另外一些有儿子的家庭则打起了歪主意。单单是1987年,中国就有44万女孩被收养,其中大部分是被江西和福建家庭领走。被这些家庭领走并不是一件值得高兴的事,因为这些家庭领养女儿主要出于两个目的:女孩可以帮忙做家务活,以及女孩以后可以当童养媳,以应对可能到来的娶不到新娘的危机。

从江西和福建收养家庭的成员构成也能看出,收养行为不是出于纯粹的爱心——这些家庭往往都有一个以上的儿子。另外,虽然收养家庭收入在当地平均水准之上,但被收养的女孩上学的机会反而更渺茫,证明女孩更不受家庭待见。直到21世纪初,新华社还报道过福建莆田存在“童养媳村”。

谁在推波助澜

有意思的是,尽管五、六十年前中国也盛行重男轻女之风,但那时的出生性别比数据却没有格外畸形。反而在执行计划生育之后,出生性别比开始骤然升高。毫无疑问,计划生育在背后一定起着某种作用。

上世纪50年代到60年代,中国许多重男轻女家庭的惯常做法是,生出女儿就继续生,直到生出儿子为止。由于整个社会生育率非常高,从统计学上看,中国人既如愿以偿地要到了儿子,也没有造成出生性别比失衡。但计划生育的到来,打断了中国人习以为常的生育进程。

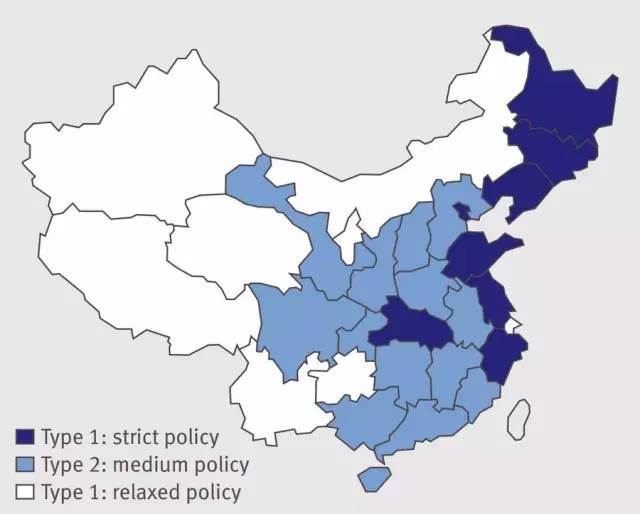

2009年,浙江师范大学的朱维兴(音译)与另外几位学者在《英国医学杂志》上发文,指出不同的计划生育政策强度,带来不同的性别比失衡。朱维兴团队将中国所有省份分为三类:第一类省份执行计划生育最坚决,大约只有40%的夫妻在第一胎是女儿的情况下能生第二胎;第二类省份执行政策要宽松一些,所有人只要第一胎是女儿或者第一孩让生活陷入某种“困难”,就可以生第二胎;第三类省份允许所有人生二胎,甚至是三胎、四胎。

朱维兴团队发现,第二类省份——海南、广东、湖南、江西、安徽、河南等,整体性别比失衡最严重,尤其是第二孩出生性别比失衡最严重。第二类省份与那些传统意义上的农业大省、重男轻女大省不谋而合。

事实上,第二类省份是在暗示“儿子比女儿重要”:生了一个女儿,可以补生一个儿子;第一类省份政策虽然严厉,不过它们本来就是重男轻女相对较轻的地区;第三类省份,即使重男轻女也能通过多生来达到目的,不必做出残忍的性别选择。

计划生育政策让重男轻女的地区不得不人为选择有限的男孩,放弃女孩。那人们通过什么来人为选择呢?答案就在于上世纪80年代普及开来的B超技术。2014年,北京大学经济学教授陈玉宇与几位学者测算,整个80年代,中国各省出生性别比失衡里头有40%-50%都是B超的贡献。

此外实行计划生育之后,男婴出生比重越大的地区,女婴死亡比例也会越大(正常情况下,这两个数据不应该产生联系)。2013年,复旦大学曹萌等人研究了女婴死亡性别比的地域差异,结果显示广东、广西、福建、江西、安徽、河南等历史上最喜欢溺女婴、弃女婴的地区,1980-2000年女婴死亡率出现了陡然升高。

1980年,江西每死亡一个男婴,大致也对应一个死亡女婴。结果到了2000年,江西每死亡一个男婴要死亡2.5个女婴,为全国之最。海南、广东、广西、福建、安徽等省份数字也没好到哪里去,不再一一列举。曹萌团队的研究结果还与上文《英国医学杂志》提到的第二类省份相吻合,人们为了在有限的生育数量内得到生育男婴的资格,女婴生存机会进一步恶化。

中国的重男轻女观念由经济、文化因素共同塑造,并且在计划生育下得到强化,展现出明显的地域差异。如今中国的重男轻女现象整体当然在减少,但如果有人非要说什么重男轻女无论哪个地方都有,非要一碗水端平,非要以“我认识的人已经都不重男轻女了”的个别经验去挑战统计数据,那就是假装看不到特定地区女性不可言说的血泪史,假装看不到特定地区的重男轻女观念到底有多么根深蒂固。

参考文献:

1.国家统计局, 国务院人口普查办公室, 中国2010年人口普查资料, 中国统计出版社, 2010.

2.盛亦男, “男孩偏好” 的家族制度影响研究, 南方人口, 2012.

3.肖唐镖, 宗族在重建抑或瓦解——当前中国乡村地区的宗族重建状况分析, 华中师范大学学报, 2011.

4.曹萌, 雷鹏, 吴擢春, 中国婴儿死亡率性别比的地域差异, 中国卫生统计, 2013.

5.Seema Jayachandran, The Roots of Gender Inequality in Developing Countries, The Annual Review of Economics, 2015.

6.Albert Alesina, Paola Giuliano, Nathan Nunn, On the origins of gender roles women and the plough, The Quarterly Journal of Economics, 2013.

7.Eliana Carranza, Soil Endowments, Female Labor Force Participation and the Demographic Deficit of Women in India, The World Bank, 2014.

8.Nancy Qian, Missing Women and The Price of Tea in China: The Effect of Sex-Specific Earnings on Sex Imbalance, The Quarterly Journal of Economics, 2008.

9.Lisa Eklund, Son Preference Reconfigured? A Qualitative Study of Migration and Social Change in Four Chinese Village, The China Quarterly, 2015.

10.Rachel Murphy, Ran Tao, Xi Lu, Son Preference in Rural China: Patrilineal Families and Socioeconomic Change, Population and Development Review, 2011.

11.Monica Das Gupta, Jiang Zhenghua, Li Bohua, Xie Zhenming, Woojin Chung & Bae Hwa-Ok, Why is Son Preference so Persistent in East and South Asia? A Cross-Country Study of China, India and the Republic of Korea, The Journal of Development Studies, 2003.

12.Yuyu Chen, Avraham Ebenstein, Lena Edlund, Hongbin Li, Girl adoption in China—A less-known side of son preference, The Population Studies, 2015.

13.Wei Xing Zhu, Li Lu, Therese Hesketh, China’s excess males, sex selective abortion, and one child policy: analysis of data from 2005 national intercensus survey, British Medical Journal, 2009.

14.Yuyu Chen, Hongbin Li, Lingsheng Meng, Prenatal Sex Selection and Missing Girls in China Evidence from the Diffusion of Diagnostic Ultrasound, The Journal of Human Resources, 2012.

.png)