从来都没有像今天这样感到写作的无意义。

审美就像裸体外的纱幔,在马虎的眼里美成一首诗,而当你在定睛细看之后,仅就还有丑陋而已。

没有意义而还要写作,正如人活着不能不吃饭;而写作,从本质上说,是作家要喂食自己的内心,而不是喂食读者的需要。

若不写作,人就真的死了。

然而写作,也无非是证明你还活着罢了。

活着就是活着。在活着的今天,谈论写作的神圣是多么虚伪与奢侈。

有的人说,我要写一本死后能做枕头的书,那是真心和真话;而我要说了,那就是一个笑话了!

经常怀疑,我一生的写作,就是一场笑话吧。

若不是到了这个年龄,热了吹风,冷了烤火或蹲在暖气片的边上操着袖子发呆和发呆,久而久之会觉得无聊、无聊和无聊,我就真的不再写作了。

到了这个年龄,才知道写作在我是选错了职业。明白了,但已经没有再可选择的机会了。剩下的,就是握着笔杆衰老和等死吧。而在这还没有衰老前,就是吃饭、走路和让笔杆随身而动着。

见过两次史铁生。第一次是在他家,他笑着对我说:“连科,我以为世界文学的高峰已经过去了。二十世纪的文学就是从抛物线的高峰向下滑。”

第二次是在别人家,我抬他的轮椅上台级。上去后他拉起我的手,很重很重地握了握:“少写点!”他是笑着说的这个话。可在那笑里,有着很浓的对文学揶揄和真诚。

对文学,还有什么比他说的“少写点!”更有悟觉和意味深长呢?

到后来,我经常鹦鹉学舌地说:“世界文学的高峰在十九世纪已经过去了。”可是说着说着间,我发现问题了。我不认为世界文学的高峰在十九世纪已经走过去,后来的写作,都是抛物线的下行之滑落。

我以为,二十世纪的文学同样也是世界文学之高峰。是另外一个新高峰。是摆脱了十九世纪文学旧有羁绊的一个再高峰。二者孰高孰低,几无可比,如一个人姓张好还是姓李好,南辕北辙,无可论说。

十九世纪伟大的作品无不是直接或间接地去写人的灵魂的。而二十世纪间,多都在书写人的灵魂时,更多的关注通向灵魂那各自不同的路。拿二十世纪文学谈人的灵魂和世界之复杂,它是要输给十九世纪的。可拿十九世纪的文学谈作家那通向灵魂的路——什么叙述结构呀、腔调节奏呀、前流后派呀、创造主义呀,那十九世纪就输了。所以说,我丝毫不怀疑十九世纪文学是世界文学的最高峰。我是说,二十世纪的文学也是世界文学的一个新高峰。

扯远了;也说得大了些。

该说说我们自己了——忽然就发现,如果斗胆把我们的写作放在世界文学这个平台上,果然是不比不知道,一比吓一跳:谈论小说中的灵魂,我们压根不能和十九世纪文学比;可是说那去往灵魂的路,我们又总是忙着拾人牙慧而少有自己的创造和修路的镐。想到此,就不免一阵心寒和惆怅,像一个乡下人精心设计、花钱费力,用几十年的时间,在乡村盖了一栋洋洋自得的楼。可是有一天,他到了城里去,才发现那高楼漫山遍野,大胡同与小巷子,都是他的楼房的模样儿。而且无论哪一家的哪一栋,几乎都比他家的楼房好。

当代文学可能就是这样儿。

好在我们中国实在是大,人口也着着实实多。倘若我们不和中文以外的作品相比较,也是能发现当代作品的千好万好来。

可是怎么能够不去比较呢?哪个当代作家没有读过外国文学并从中汲取营养呢?像我这种人,老实说,若论中外文学对自己的影响时,比例应该为四六开。说西方文学对我这代作家的影响大于本国文学传统之影响,不知会不会有人骂我们是走狗和汉奸,可情况,确实又是这样儿。

不讲这些扯秧子的话,说现在。说说我自己。

开头说我从来没有像今天这样感到写作无意义,我不是说中国文学无意义,而是说越来越感到我自己的写作无意义。

这个最初的无意义和越来越觉得的无意义,是从前年写作《日熄》开始的。

真的从来都没有像今天这么觉得文学的无力和无趣。在这儿,决不是说文以载道好。而是说,当小说无趣到人们在茶余饭后都想不起来它的存在时,那是真的没有意义了。

想一想,今天的现实富得像是一个矿,而小说的内容却穷得只有几粒鹅卵石。

想一想,我们处在一个盛产故事的时代里,可我们的故事却只能在离开今天后的回忆中。

想一想,我们正处在现实的巨大旋涡内,可几乎每一个作家都只能站在岸上眼巴巴的望,且还生怕浑水湿了自己的脚。

想一想,我们以为我们的写作正在鼎盛期,可在三年、五年前,或十年、八年前,创作的高峰却已悄然而别,笑眯眯地离我们越来越远了。

狄更斯说:“世界这么大,它不仅能容下我们,也能容下别的人。”套而言之即:“文坛这么大,它容下了别的人,也容下了我们这些人。”之所以我们还在写,是因为别人允许我们写。

我们还似乎很活跃。其实是我们没有关心别人的活跃才觉得自己很活跃。

年轻的作家早就登台了,而且在舞台中央了。我们不过是左睁一只眼、右闭一只眼的佯装不知或者看不见。不是因为他们写得不好才显得我们好,而是人家关心我们的好,而我们没有关心人家的好。

现在似乎到了一代人谢幕的时候了。

虽然因为旧情的牵扯我们还在写,但真的别忘了年轻作家已经写得很好、很好了。之所以我们没有最后谢幕和下台,是因为中国太大、文学舞台也足够宽敞和宽敞;而不是因为我们在某些很少、很短的年月里,果真的一部比一部写得好。

尤其我,是真的江郎才尽、才情枯竭了。写作的难,就像超龄女人要生孩子般。

我到了一个写作的焦虑期和挣扎期。

无论焦虑和挣扎的原因是什么,每次提笔都感到有手拤在脖子上,让人呼吸不上来,使笔难以落下去。这如一个人沉在水里的憋气样,倘是能够浮出水面换口气,也许还有一段距离可以游,如若换不过来气,那就只有憋死在水下边。

挣扎着。

焦虑着。

不求痛快和畅游,只求能让人换口气。

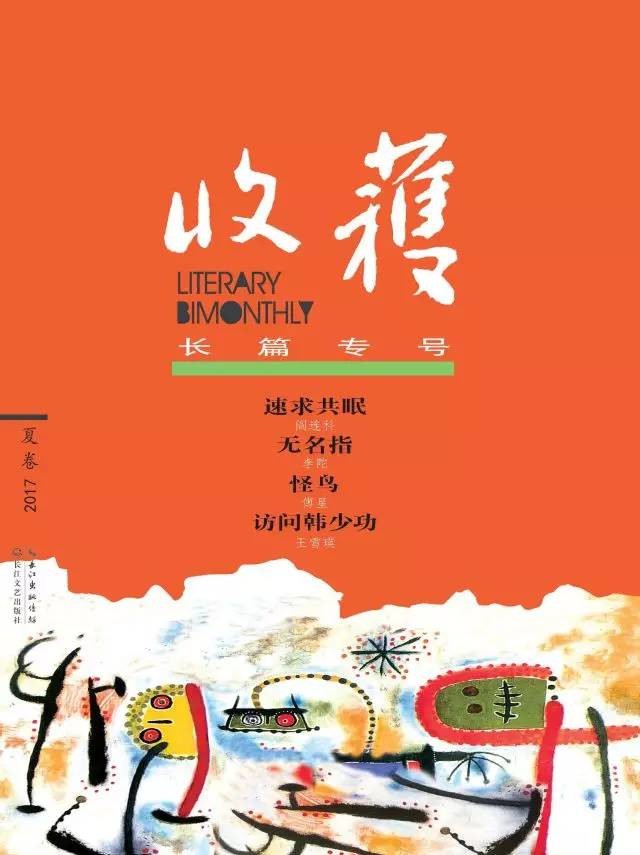

《速求共眠》就是一次尝试换气、缓气的小呼吸。

倘是生命让我缓气和换气了,那就再继续努力写下去。倘是不让缓气和换气,就此搁笔也亦未可知呢。

谁知道?

天知道。

年龄、生命、感受力和支撑力,创造力的衰退和最后一根稻草的脱手,都在警告着一代作家——或者仅仅是我自己写作的落幕和卸台。

真的甘心就此打住吗?

重新启程的事,又哪有那么容易哦。

鲁迅说,孩子一出生,就一天天靠近着死。这么说,一个作家一落笔,他就开始一个字、一个字,一部作品、一部作品地走向写作的落幕和卸台了。

准备好了要落幕扔掉的笔;也准备好了再次启程的努力心。缓口气,换口气,要么重新开始,要么就此落幕。

在走向谢幕的路道上,多半会碰到一堵走不出去的鬼打墙,可也许,命运好了会突然有个新舞台?

谁知呢?鬼知道!

反正做好谢幕的准备就是了。

2017年7月19日 于日本伊豆川端康成的脚印上

.png)