“有很多事发生,一个热点接着一个热点,一轮感慨接着一轮感慨。更大的事也已经发生过了、震惊过了、愤怒过了、纪念过了,然后从我们的生活和话题中消失了。”

很快人们就会把这些都忘掉的。

宣示还剩下多少天的倒计时牌子,留言里热情的挽留、质问,公众号上每天一首诗,被“天气”或者别的什么原因阻拦下来的讲座,因为交不起房租而迁移、因为不让租了而关闭的曲折故事,一家叫季风书园的民营书店,一个被称作城市文化地标的地方。

这些统统都会被忘掉。

1.

8 月 10 日 15 时,我们来到了位于上海图书馆地铁站厅内的季风书园。

进入书店,你会看到一块贴着密密麻麻便笺的玻璃墙。这些便笺总计近有 1000 张。

“偌大的城市却留不住一片小小的自由空间!2017.8.7”

“只有多读书,才能改变命运!感谢季风书园给我们带来有趣的世界!——王孜琰 2017.08.06”

“每回来上海的必访之地,总能挑到满意的书携回台北,但愿只是暂别!但愿季风常在!台北·曾百薇 2017.7.11”

“虽然我的字很丑,不过还是想写点东西,一次偶遇竟得知可能要离开了,希望下次来上海时你还在吧。——来自浙江一名即将高三前途渺茫的学生”

在玻璃墙左上方,写着一句话:“如果有一天,我不得不离开这里,那些闪耀的思想,请最后一次回到我的脚下。”右上方则写道:季风书园暂别倒计时 174 Days 。

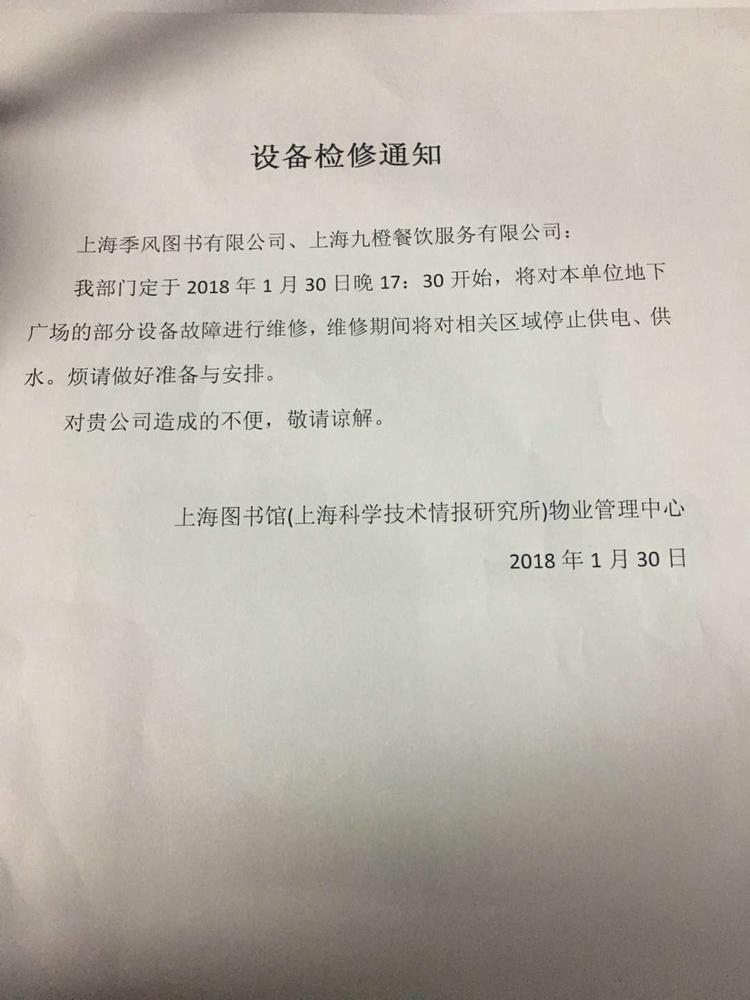

在玻璃墙旁边的桌子上,除了装有便笺的篮子,还有一个蓝色的文件袋,里面放有差不多是最后一篇关于季风书园命运的公开报道——《财新周刊》所发表的文章《季风书园二十年》、严搏非写的回忆文章《季风二十年忆往》以及上海图书馆给季风书园续租申请的复函。

这个复函决定了季风书园上海图书馆店的终结。这个公函显示关店原因是因为房东,也就是上海图书馆为“防止国有资产流失,同时结合本单位用房现状和事业发展需求,将收回房屋自用”。合同到期日为 2018 年 1 月 31 日,这也是季风书园在上海仅剩的一家书店。

于淼是季风书园现在的总经理, 2012 年底成为负责人。

“之前的关店,或者是商业环境,或者是租金,或者是经营情况,但这次其实和上述都无关。我们书店的经营没有任何问题,资金也不存在任何问题。我也不知道该怎么说,和什么有关。”于淼在接受《好奇心日报》一个短暂的采访时说。

这个说法与他在 4 月 23 日关店相关的发布会——姑且可以看作是一个新闻发布会,因为其后并没有新闻报道——上的讲话一致。

“上海图书馆其实这几年和我们的关系非常愉快,我们之间相互信任,发乎于情止乎于礼。走到这一步,他们也很无奈做出这个决定,所以我们对他们没有任何埋怨。我们想说的是,我们也不知道,我们不能生存在上海的真实原因是什么。也不知道是谁最后可以决定一家书店的生死。我们只是希望,以一种从容的心态、优雅的姿态,和上海,和这个世界说告别。”

从容,优雅,几乎跟那些不断增加的留言贴一起出现,季风书园公众号每天除了正常的书讯和活动信息之外,还会推送一首诗。

咒文(节选)

米沃什

人类的理性美丽而不屈不挠。

牢狱,铁丝网,把书籍浆成纸糊,

判处流放,都不能征服它。

它用语言建立普遍的观念,

并引导我们的手,让我们用大写字母

写真理和公正,用小写字母写谎言和压迫。

它重视应当的,而不是现状的,

是绝望的敌人和希望的朋友。

2017 年 7 月 2 日,季风倒计时 213 天

这个姿态,为季风书园博得了很多赞赏,它与同时出现在公众号上的距离关闭时间的倒计时一样,让人感受到悲剧的逼近。

2.

优雅是一定的。

4 月 23 日,与于淼一同为这堵倒计时玻璃墙“揭幕”的是季风书园创始人严搏非、何平——他的另一个更为大家熟悉的名字是小宝,还有当天讲座嘉宾上海交通大学法学院院长季卫东。

季风书园被看作是上海的文化地标之一。 1997 年,创始人严搏非与朱红、何平合资在上海陕西南路地铁站开了第一家季风书园,面积仅有 40 平方米,书籍只有 8000 多册。

创办书店之前,严搏非是个学者。文革开始的时候,他是上山下乡的知青。文革后,他是第一批大学生。 1980 年代在华东师范大学获得哲学硕士之后,严搏非进入了上海社会科学院工作,研究科学哲学和中国近代思想史。期间,他“参与思想启蒙,重新解释一代乃至几代人的命运,并试图与世界精神相贯通”。

“90 年代以后,知识界分流、邓小平南巡,自由经济在不争论的情况下诡异地崛起,然而,正是这种政治经济状况的合流,才有了我们的书店。这几乎是被生活和精神境遇逼出来的一个结果。所以,也并未想过这件事会做多久,以至于到了需要纪念它的时候,几乎找不到任何记录。”严搏非在回忆季风书园诞生 20 周年的文章中写道。

因此,严搏非觉得,创办季风书园始终是一个偶然事件。一开始,季风的努力也只是“生存性”的,没有什么“高远的目标”。

但某种程度上,季风书园暗合了当时时代的潜流。贵州的西西弗书店,北京的万圣书园、国林风、风入松,南京的先锋书店,杭州的晓风书屋,广州的学而优等民营书店几乎都在同一时间不同地点涌现。它们也都是自 1956 年民营书店在中国完全消失之后,重新诞生出来的一批民营书店。此前三四十年间,中国只有新华书店这一体系。

“当时不仅是我们没钱,连政府的政策也都是短缺的,许多地方的图书销售许可都不对民营书店发放,第一家季风的图书许可执照,就是在过了很久以后,在新闻出版局和市场处拍了桌子才拿下的”,严搏非回忆道。

这时,对严搏非来说,开书店也不全是“偶然”了。因为日常的选书和摆书渐渐塑造了季风的性格,它作为一所独立书店也生长出了自己的价值和禀性。“你的知识本能和价值本能就立刻地成为书店个性的一部分,这就是所谓的‘独立书店’了。你用你的价值来刻画书店的立场。就是在这里,文革中地下阅读的精神、 80 年代对中国另一种可能的希冀,都在这里顽强地重新滋生出来,它立刻不同于上海的所有书店。”严搏非写道。

“独立的文化立场,自由的思想表达”,这 14 个字成为了季风一直以来的基调。

它不仅仅是想成为一个卖书的地方,而是希望变成一个“公共空间”,能够“探讨一些社会问题”。季风书园也因其独到的选书和丰富的文化活动在上海爱书人当中有了一定名气。

接下来是一段优雅持续扩张的经历。

1998 年底,季风书园将相邻的溜冰场拿下,将 40 平方米的小店改造成一家 900 多平米的大店。这也让季风好几年都是上海唯一的民营大书店。同年,严搏非他们还开了复兴店和莲花店两家分店。接着,季风书园几乎以每年一家的速度开始迅速地扩张。黄陂店(1999 年)、静安店(2001 年)、艺术店(2002 年,电影、戏剧等艺术类的专业书店)、来福士店(2003 年)、上海书店(2005 年,和台湾联经共同组建)相继开业。这也是季风书园的鼎盛时期,一共有 8 家门店在上海开业。

严搏非回忆,季风的扩建是受到了北京风入松书店的影响。 1998 年夏天,严搏非和太太带着两个孩子去北京住了一周。在北京的最后一天,他们来到了北京大学外国哲学研究所王炜所开的风入松书店。这是一家位于北大南门外的学术书店,但面积达到了 800 平方米以上。这让严搏非“非常地吃惊和感动”,开始相信“这样(大)规模的学术型独立书店是可以生存的”。

事实上也正是如此,这一时期季风书园的畅销书竟是肖斯塔科维奇的《见证》、冯衣北编的《陈寅恪晚年诗文及其它》、奥斯丁的《如何以言行事》、舒衡哲的《张申府访谈录》、邓野的《联合政府与一党训政》,等等。

除了开店, 2003 年,严搏非创立了三辉图书公司,致力于出版思想、社科、学术、文化类图书。 14 年间,他们策划过像《沉疴遍地》《思虑 20 世纪》《马克斯·韦伯与德国政治:1890—1920》《重寻胡适历程》《极权主义的起源》等图书,出版了像巴巴拉·W.塔奇曼、爱德华·萨义德、汉娜·阿伦特、余英时、黄仁宇等人的作品。和季风书园一样,三辉也有着自己的价值立场,称自己是“一家几乎没有出过畅销书的出版公司,只为自由的智识生活留下些许思想资源”。“自由的智识生活”也成为了它们的口号。

2006 年,严搏非他们还创办了《季风书讯》。当时,这本电子刊和《读品》《独立阅读》并称为“沪上三大电子刊”。 2011 年,《读品》小组解散。 2015 年,《独立阅读》停刊。只有《季风书讯》坚持到了现在,仍在发行,出版到了 500 多期。严搏非回忆,《季风书讯》第 100 期时只有 3500 份订阅,到第 200 期时,就已经增长到 20000 多份。 2007 年,季风书园开始组织每月一期的“今天,我们读书”沙龙,进一步践行其对公共空间的努力。

3.

优雅总是一如既往,但从容这个词对于季风书园来说总是磕磕绊绊。

《数字化生存》在季风书园创办的第一年成了畅销书。这本书流行的时候,中国大部分人都还不知道互联网,更谈不上使用。但在之后的 20 多年里,尼葛洛庞帝数字化的预言几乎都被实现了。互联网彻底改变了人们的生活、工作、教育和娱乐。当然,也改变了实体书店。

如果回看的话,季风书园优雅、从容、迅猛发展的那几年恰好是互联网在中国的起步时期。这样一个窗口期也是这些民营书店仅有的最好时光。

2008 年是季风书园的转折点,几乎也是中国整个实体书店的转折点。

这一年,互联网早已显出它的力量。网络书店的价格优势轻而易举地就冲击了实体书店。除此之外,房租的迅速上涨,更是让实体书店面临雪上加霜的境地。

“图书本身盈利能力很差”,上海书城副总经理江利对《好奇心日报》说。“如果有租金的话,肯定做不下去了”,上海香港三联书店副总经理王德荣感慨道。而且三联同时还享受着进出口图书业务的补贴,占到了其业务的 75% 。和季风书园一样,这两家书店都位于上海的淮海路上。

2008 年秋天,季风书园陕西南路店面临倒闭。因为“10 年租约到期,房东要把租金上涨 10 倍”。不过,季风因为租金上涨即将关闭的消息引起了上海爱书人、新闻界和文化圈人士的强烈关注,形成了舆论压力,甚至当时上海两会期间代表委员们也参与了质询。

上海新闻出版局当时的局长焦扬表示:“季风书园确实是我们这个城市的文化地标。如果离开陕西南路地铁站,对上海整个城市文化风格、形态的伤害是不可估量和无法挽回的。”而且,时任上海市委书记俞正声也做了批示。最后,靠着政府对地铁公司施压,经过半年谈判,季风书园与地铁公司续约了 2 年,第 3 年有优先签约权,得以留存下来。

这场被看作是“保卫季风”的运动也被赋予了更多的意义。“ 2008 年季风遇到租约危机,让我们第一次看到一家书店对于公共生活的意义,许多和书店一起成长的年轻人站出来保卫书店,他们甚至不惜采取激烈的行动以呼唤社会的支持。那些可爱的年轻人充满了对公共生活的热情,书店的存亡让他们意识到个体对公共事务可能发生的作用和责任。”严搏非回忆道。

2012 年,季风书园陕西南路店与地铁公司续签的 3 年租约再次到期,租金依然要涨,季风还是无力承受。最终,这家在淮海路上的书店被迫搬到租金相对便宜的上海图书馆站,而现在这家店成了季风书园仅存的一家门店。严搏非也退出了经营管理,70 后的企业家于淼就任季风书园总经理一职。当时,于淼曾对媒体表示,季风的经营场地是以比较低廉的价格从上海图书馆租赁的,房租支出占经营管理费用的 20% ,与人工成本所占的 64% 相比,这个比例不算高。

这一年,和季风书园同样位于淮海路的上海书城淮海路店关闭。它们把 1500 平米的整栋五层物业租给了 Nike ,赚取这些时尚品牌店的租金可远比自己卖书有利润得多。但在上海书城副总经理江利口中,这次关门只是简单的“网点调整”。书店需要找到更合适自己的体量和成本。

2012 年 8 月,上海书城淮海路店在雪豹商厦借了一层楼面重新开业。但新店开业以来还是一直在亏损,最终在 2015 年底因为业主变更,需要对整栋雪豹商厦进行改造,上海书城淮海路店被迫歇业。江利认为,是这些大型的新兴商业体耽误了传统书店,“没人气的时候主动引入,希望带动人气,但一旦有了更好的人流和人气需求,就把它们赶走了”。

2013 年 4 月 23 日,世界读书日这一天,季风书园上海图书馆店正式开业。

于淼在 4 年之后的同一天,宣告这家店的终结。

这一天是世界读书日。

在这两天中间的 4 年里,这家书店共售出图书 87 万本、推荐书单 282 份,发布书讯 179 期,组织了 443 场活动, 150 场人文讲堂,累计有 10 万人次参加。

2016 年,季风还获得了第二届华文领读者“阅读组织者”大奖。推荐语写道:“它早已不仅是一家实体书店,更是一个宽广的社会文化公共平台,是上海的一道文化地标,传播文化,雕塑灵魂,守护成长。”

4.

虽然这些年里各种书店借着 Shopping mall 扩张升级,成为吸引年轻用户消磨时间的标配,但卖咖啡、甚至像 MUJI 一样把书作为一家生活方式用品零售店的一部分——在季风书园关店之后,这家来自日本的生活方式品牌可能是整个淮海路上图书销售额最高的地方了。

季风书园当年的想法很简单。

“我们的爱好就是希望能经营一家,维持一家非常纯粹的,我们认同的,读者也认同的书店。所以在这个意义上,我们对它的商业诉求是不高的。我们认为实体书店更应该成为一个公共的文化空间。在这个地方,除了人与书,人与人也可以相遇,大家有一些自由表达思想的交流。我们认为这是一家书店,一家独立书店应有的特质。”于淼在早前接受《好奇心日报》采访时说。

“每个人生活当中有好多板块,有些板块是维持你生存,带来你更好生活的,还有一些板块是基于你的理想或者理念,想做一些你认为喜欢的或者有价值的事情。所以在这个板块上,和商业行为就没太大关系。”

现在这些已经成为奢望了。

在得知上海图书馆停租之前,季风书园在上海新江湾、八里台、嘉定区等几个社区合作项目就已经以各种理由被叫停。

4 月 23 日,关店信息正式发布当天,于淼对《好奇心日报》称,至于季风的未来,“我们现在一个是在上海还在找新的地方,尽管我们知道这个可能性很小,但我们不想完全放弃。之前我们做过很长时间努力,总是有各种各样的意外。因为有些事实真相你永远无法获知,所以你就无法有一个很确定的判断,好像这条路肯定走不通。既然这样,我们就希望不断地去尝试。”

5.

2017 年 4 月 23 日,墨绿色的幕布刚一揭开,一位男性读者大喊了一声:“季风,加油!”现场响起了掌声。

季风书园的微信公众号称,揭幕仪式当天收银台前排起了长长的队伍。在季风工作了 20 年的倪姓店员说,好久没有见到这种情况了。有一位顾客慢慢挑书挑到 11 点,一共买了 7000 块钱的图书。

对于严搏非、于淼等人来说,这一天是季风宣布自己“葬礼”的倒计时。“当这个装置被无数的话语淹没的时候,人们将不再能够透过它看到书店,而这个时候,就是书店死亡的时候。”严搏非在那篇《季风二十年忆往》的文章中写道。

那天,我们还见到了一个从苏州“转了好几次车”,专门过来的女性读者。她第一次来季风是在快 10 年前,觉得能在这儿找到“新华书店看不到”的书,比如就在季风发现了心理学家罗洛·梅和弗兰克尔。她在网上看到关店消息后,“挺伤感的”,觉得“这么好的书店要告别了”,“赶紧来看一下”。当天,她还特地买了三联出的通识系列里的一本《信仰》,盖了季风的纪念章,找了于淼签了名。

“我觉得蛮伤心的,有一千个理由要让它搬,也没有一个理由让它关。书店在我们这个社会本来就太缺少了。这么稀罕的东西,还要告别,我眼泪都要掉下来。太伤心了。物以稀为贵。现在变成了物以稀为贱。这么大的国家,十几亿人,那么几家好的书店,还要关。如果真是有意识地关这样的店,我觉得是文明的倒退。”她对《好奇心日报》说道。

华东师范大学政治学教授刘擎也对《好奇心日报》表达了对关店的遗憾和悲哀。 1990 年,季风书园还未创建之时,刘擎就认识了后来的创始人严搏非和何平,“一直到现在还是朋友”,也多次参与了季风举办的活动。听到关店消息后,刘擎觉得,“上海为什么不能够容下一间书店?我的感受是非常遗憾,是感到非常悲哀的。”

“这种反讽,这种悲哀。目前局面的反讽,我们中国现在成为引领世界的一个大国,我们在上海这座国际化的一流的世界级的大都市当中,我们非常小心翼翼地要排斥、要阻碍这样一种建设公共空间,建设一种理性反思文化、公民文化的一种努力。这表明这个世界级的第一流的大城市,在某些方面是多么的狭隘,多么地让人忧虑。从中国这样一个伟大民族的精神来说,我们似乎还缺乏非常多的东西。这是这个事情值得我们反省的东西。”刘擎说。

6.

现在,公众号上的诗已经发过了 112 首。

将近 4 个月以前的不解和悲凉已经淡了很多,读者留言和阅读量已经少了很多。

北京曾经有过一个风入松, 2011 年停业的时候,有很多感伤发生。

最近一年里,还有野草、豆瓣这些书店停业或消失,照例带来很多感伤。

有很多事发生,一个热点接着一个热点,一轮感慨接着一轮感慨。

更大的事也已经发生过了、震惊过了、愤怒过了、纪念过了,然后从我们的生活和话题中消失了。

.png)