文章原标题:江绪林逝世三周年|一位理想主义者的死亡

江绪林(1976-2016.2.19),图为江绪林在中学时期

编者按:华东师范大学政治系青年学者江绪林,2016年2月19日晚在办公室自缢身亡。他的离去引发学术界和社会公众的哀悼和惋惜。作为一名研究政治哲学、尤其是自由主义思想的学者,他有学院派的思考,更有对自由理念的实践,他曾尝试着融入这个世界,但这种努力最终以他的自杀而宣告失败。今天是江绪林逝世三周年纪念日,学人Scholar整理了江绪林老师生前生活影象以及在他逝世后人们以不同形式对他的悼念,以向这位真诚、纯粹的理想主义者致敬。

一、成长与求学经历

江绪林,1976年生于湖北红安,五岁时母亲不幸病故,十二岁时又失去了父亲,此后靠姐姐江寿娥含辛茹苦将其抚养长大成人。虽然家庭清贫,但少年时期的江绪林仍旧是活泼、阳光的,他思维活跃,喜欢与同学辩论,他在陌生人面前,显得拘谨、羞怯,但在熟悉的人面前,非常风趣健谈。

江绪林高中时期与同学的合影(后排右五)

1994年,他考上黄冈师专后选择了复读。1995年,考入中国人民大学国际关系学院。1997年,江绪林受洗成为基督徒。著名的袁相忱牧师为他施洗,他称袁牧师为爷爷,师母为奶奶。他在爷爷的教会中聚会,经常出入爷爷奶奶温暖的家中。1999年,他考入北京大学哲学研究所攻读硕士研究生。在北大就读期间,他多次走出学斋,勇敢地践行自己的理念。在新世纪初,他多次贴出海报,号召对历史的关注,并以基督徒身份为和解呼吁。

2002年,他以《知识与肉身的城邦冲突——柏拉图《理想国》的文本结构分析》为题的论文获得北京大学哲学硕士学位,后到中华书局工作。2004年7月至2009年5月,江绪林跟随香港浸会大学宗教与哲学系关启文教授读博士,以Political Justice and Laissez-faire-A Consequentialist Optimization of Rawls’s Scheme of Justice as Fairness一文(《政治正义和自由放任》)获得博士学位。2009年起,开始执教于华东师范大学政治学系。

江绪林逝世后,一位湖南网友为他点燃蜡烛

二、生活片段

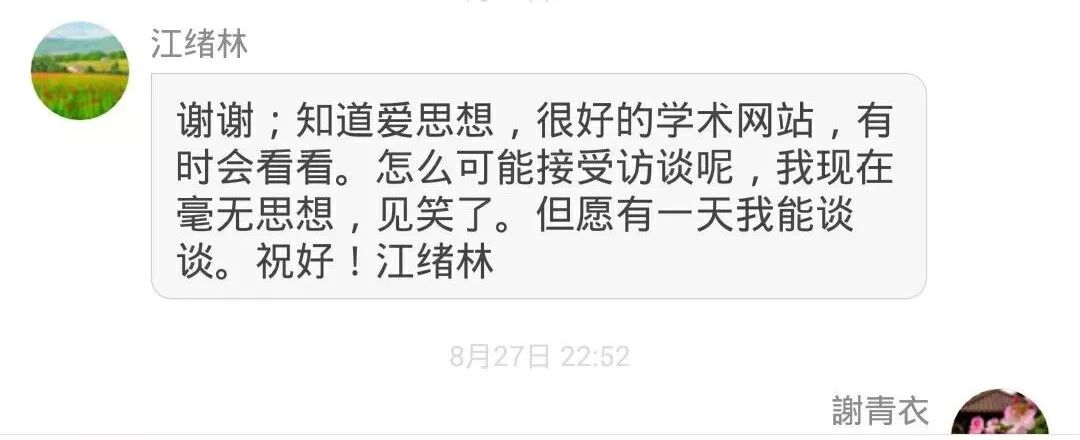

与很多青年一样,他喜欢在微博和豆瓣等社交媒体上发布状态,并与朋友互动;生活中的点点滴滴,他会精心拍下图片晒到网上;还会在豆瓣标记很多电影,对喜欢的电影写下评论。但江绪林并不喜欢接触媒体,他认为自己没有思想,曾以此为由谢绝了来自学术网站的访谈邀请。

江绪林谢绝了来自学术网站的访谈邀请

江绪林2015年4月29日微博:在欧尚超市买了一株“水培碧玉”。如果说养花尤其养草算是自由主义(草木不会需求过多,特别地干涉个人自由),那养猫狗等宠物就算是共和主义了(宠物会较多地卷入生活,要求积极参与);不过这也就随便说说,也不知养乌龟或蜗牛算什么?

他在北京读书时有一个女朋友,两人曾有非常甜蜜的交往:

他有女朋友了,有一天到我宿舍,打开邮箱让我看他女朋友的照片和他们的通信,一个很秀丽的女孩,字里行间流露出彼此的甜蜜和依恋。女孩在北师大学天体物理。不久前发现引力波时,他还在微博上提到她当年的女朋友的研究与此有关。女孩去了香港读书,于是他后来也到浸会大学读博士。我03年去了法国,和他的联系少了,06年夏天我参加浸会的研习班,久别重逢。这时,他和女友已经分手,他一直没有告诉我其中原委。这应该是他进入生活的一次重要努力,然而他失败了……

崇明:《《行过死荫的幽谷:送别绪林》

三、学术研究

江绪林在学业上的深思与刻苦,有目共睹。这样一位勤于思考的年轻学者,有着极大的学术潜力,甚至假以时日,有望成为学术中坚。但江绪林又与一般的青年学者不同,因为对学术决不妥协的纯粹与真诚,江绪林拒绝轻易发表论文。虽然从事西方政治哲学、政治思想史研究多年,他的研究成果并不多。在任教学校的个人学术主页上,他“学术成果”的简介很有特色:仅数篇文章发表于《中国社会科学》、《开放时代》等刊物。曾翻译过诸如哈贝马斯《不必要的妥协——评罗尔斯的<政治自由主义>》等几篇文字。获上海市社会哲学社会科学优秀成果奖二等奖(论文类)一项。

现在江绪林官网的学术主页上,已经空无一物

“仅数篇文章”、“等几篇文字”、“一项”,都在故意强调数量的少,言辞中有一种敝帚自珍的意味。而这在今天以学术论文发表量作为考评标准的大学中,显然是不合时宜的。

江绪林自2009年到华东师范大学任教后,职称一直都是讲师。大学的考评制度有自身的缺陷,而江绪林对学术发表的态度也是一个很重要的原因:

后来华东师大推出了一个新的职称评定方式,称为“代表作制度”,就是对于特殊人才,不要求发表论文的数量和课题成果,只要提交自己的代表作(著作或论文)参加评审,就可以申请晋升。我第一时间兴冲冲地带着这个消息去找绪林。在我看来,这个新规则就是为绪林这样的人度身定做的。我请他用《中国社会科学》上发表的文章作为代表作提出申请,这是他晋升副教授的一个捷径。但绪林居然不知所措,沉默良久之后说,“其实后来我觉得那篇文章的结论过于草率了,也可能是错的”。我说我知道,“你可能overclaim你对罗尔斯的批评,但用理性选择模式来作解读这个思路非常新颖。要点不在对错,而在于代表你的学术水平”。他说,“可是,这篇文章不能代表我的水平啊”。我惊讶至无语。不是因为他的不通人情(对此我早就习以为常),而是绪林再次让我感受到他的纯粹:对知识的诚实,对学术作为志业的神圣感。这在当今学界是如此罕见。是的,绪林是现代学院中的一枚“珍稀植物”,珍贵而稀少,却在一个早春的寒夜骤然夭折……

——刘擎:《记忆与启迪——在江绪林博士告别仪式上的悼词 》

即便有了更为合理的考评制度,依照江绪林对自己的要求,他似乎也并不愿意轻易将自己的学术成果交出去。一个对学术研究如此严谨的学者,不可能说对生活没有追求、是消极厌世的,对自己极大的期许与要求,正表明了他对自己学术事业的热爱。

2015年2月14日,与周保松在香港

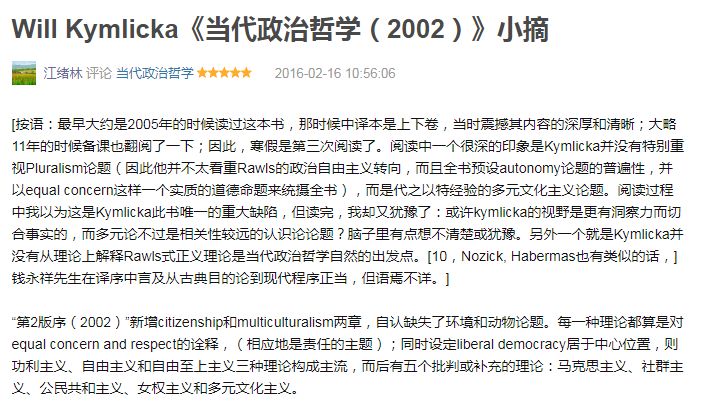

虽然不常发表论文,但江绪林阅读了大量作品,在豆瓣上留下了三百多篇书评。

江绪林的豆瓣书评主页

江绪林豆瓣上的最后一篇书评

四、逝去与追思

江绪林用自己的方式尽力地融入生活,但所有的尝试最终宣告失败。在他决定自杀的那天,他在微博上连续发出了如下内容:

2016-2-19 03:11:喜欢香港,以至于我曾心中挑好了一个辞别的地方:长洲岛南端,xavier house背后一处人迹罕至、需穿越危险悬崖才能抵达的一片礁石,面对着海浪的冲刷。之前给施乐会捐出几万元,以冲销处理费用并表歉意。但突然间,香港变得那么焦虑、痛苦,陷身撕裂和冲突;我也不敢想象再能去搅扰,增添她的苦难了。

2016-2-19 12:39 :在宜家订了一个小衣柜,华师大教师招待所的管理人员却不允许我搬进宿舍。迄今为止,招待所每年都试图驱逐我一次,当然有充足的理由,那就是学校规定。

2016-2-19 12:57 :安安静静地死去还是反击还是偷生?

2016-2-19 13:05:无法反击,因为本身没剩下值得捍卫的美好之物,公共正义也没有燃烧我的心灵。太累了。

2016-2-19 14:29 :我好好的。

2016-2-19 19:40:下午去了一趟教务室,本来想把那个无印良品的小水杯送给高老师,以对上回的冒犯表示歉意,可惜教务室没人;傍晚去了趟吴泾步行街巷子里的“小宋棉布店”,那里的大姐帮我将呢子大衣改短了一截,去取了回来。天在下着小雨。

2016-2-19 19:57 :饶恕我吧,赦免我吧,上主啊,请你开启希望之门;哦,正义…我接受……

江绪林最后一条微博配图

遗书内容:

1、借记卡(钱包内)一张,内有106893元,归姐姐江寿娥(记得我还有一个小姐姐)支配。

2、借记卡一张。内有11273元。归姐姐江寿娥支配。(密码皆为******)

3、宿舍抽屉内约1万港币,6百美元,钱包内约4400人民币,供清理费用,虽未必够。

4、余下办公室的一些书籍,一半赠送给胡振林同学(请转送几本给朱木良等我指导的本科同学),一半请刘擎先生处理,谢谢!

5、抱歉本来这学期有4门课要上的,对不起了,或许这个尚未开始就结束的恶果是最小的。

6、没有什么眷恋,(奇怪么?)却沉滞,惧怕;上主啊,赦免我,我原以为总会有些好奇的,但好奇心显然被压抑了。上主啊,我打碎了玩具,你不要责罚我; 然而,就是责罚我,也请给我勇气面对未知的一幕。啊,我终于要知道真相了。我不好,我平庸,我德行有亏,洛克的墓志铭都说:“让我犯下的邪恶随着尘土掩埋吧。”(let his vices be burried together)我除了祈祷宽恕,还能做什么呢?请不要看我的罪和错。

7、我谱写不出优雅的乐章,也就不能有期望(指点世界),我不知何为爱的拥抱(已无法体察),如何亲吻和祝福你们以作别!

8、上主啊,愿你开启希望之门。

9、我恐惧,我要喝点白酒。

他长久地思考关于死亡与生存的问题,甚至从最后一天的微博中,我们仍然可以看见他的挣扎与矛盾,死亡、偷生与反抗这三个选项中,对江绪林而言,只有其中两者值得他认真思考。在长久笼罩他的困境中,他奋力挣扎,他有对学业与生活的真挚热爱,但这种热爱终究未能带他脱离困境。

江绪林追悼会现场

在《生命的厚度》一文中,江绪林对高华与梁漱溟做出了不同评价,他认为“以高华的心灵似乎是沉重而不胜重荷的,他没有办法真诚地欢乐起来;自由平等之花也显得摇曳不定,因为自身并没有扎根于丰厚的精神土壤且四顾尽是敌人。”相反,他赞赏梁漱溟的态度,认为在经历过诸多伤害之后,梁漱溟的生命仍旧拥有豁达、乐观的厚度,而“只有从丰厚的思想和生命中汲取能量,才能豁达而充满希望地以人性之光透射历史和政治的幽暗之处。”文中对梁漱溟的推崇,也许也代表了江绪林对自己的期许,但学者陈纯对此的分析,也许更为准确:

江老师提的方案,其实和这一种回应的精神是一致的,也就是从各种文化传统中寻求精神资源来滋养自由主义。这样的解决方式,依然不能让人满意,一个可以预见的结果是:随着现实政治离理想越来越远,会有越来越多的“自由主义者”放弃掉对自由民主的追求,或者将政治哲学的思考变成一种纯粹的思维游戏,完全沉浸在自己的私人生活之中。一个基督徒自由主义者会逐渐变成一种对政治毫无热情的基督徒,只关心自己的灵魂是否得救。一个儒家的自由主义者说不定会为了调节这种“认知失调”,而倒向贤能政治或王道政治。

——陈纯:《自由主义者的“心力”——江绪林的学术遗产》

江绪林期望自己用更为乐观、豁达的态度面对现实,但当现实与理想遥遥无期的时候,他拒绝放弃理想与现实妥协,而过往的经历也告诉他,他同样无力反抗。

友人赠送的挽联

人们从这位年轻学者的社交网络中,寻找是什么让这位年轻的学者选择了放弃生命:他在生活中的孤僻、冷清,缺乏亲情,在他的社交状态中鲜少看到过家人、好朋友,多数是风景、陌生人、独自一人。也许正是人际交往的冷漠导致了他的死亡;他曾经批评过大学职称评定制度的缺陷,在他决定离去的当天,也提起了任教的大学教师招待所对他的驱逐,也许是制度对他构成了难以忍受的压迫;又或者,有一种更为轻巧的说法,那就是他得了抑郁症,这样,他的死亡便完全是个体性的问题,与我们所有人无关,因而也不具有讨论的价值……上述的每一种原因,都可能构成江绪林的死亡的推手,但作为一个以思想为志业的学者,他在思想上的困境更是一个不能忽视的原因。

在江绪林死后,相识或陌生的人们写下了自己的看法与寄语,这些言语表达了人们对这位青年学者的追思,以及对未来人们的期许:

王东东:江绪林作为学者的信念是作为自由主义者的信念,但这一信念却由于他的自杀而显得无比孤立而又脆弱,他的自杀仿佛隐喻了自由主义理念在我们社会中所处的位置:它更多是作为一种文化上——尤其学术上的——的自由主义而存在,在整个二十世纪中国的历史中,从来也没有上升到政治实践的层面,虽然在某些时 代比如四十年代有过这种机会。他的个人窘境与自由主义的可怜位置,二者相互印证,而又相互加强。(《自由主义的忧郁——纪念江绪林先生》)

陈纯:与某些口无遮拦、自视过高的伪自由派对江老师的评价相反,我认为江老师不仅是个真诚的基督徒自由主义者,而且也留下了可贵的学术遗产。他的问题意识遥遥领先于同时代的自由主义者,他对这些问题的解答带有浓厚的个人色彩,且并不能让所有人满意,但正因如此,他的学问和他的生命是融合在一起的,他留下的问题继续引领我们思考,他的生命也就虽逝犹存。(《自由主义者的“心力”——江绪林的学术遗产》)

崇明:我们深信,绪林的生命,同我们的一样,尽管有其残缺和罪欠,但的确有上帝的恩典和救赎。他虽然孱弱忧郁,但也勇敢诚实、竭尽全力地在黑夜里点燃一根蜡烛。如我们共同的朋友和姐妹张欣所说,虽然他已如流星去而不返,但在夜空中留下的轨迹却将长留我们的心头,难以磨灭。正是由于他所燃起的微弱的烛光和他最后的祷告,我们相信,绪林的生与死不是希腊式的咒诅式的、无可逃避的命运悲剧或性格决定命运的宿命论,而是在救赎之中的悲剧,他已经行过死荫的幽谷。我们纪念他,是期待更多的烛光燃起,驱散这片土地上的黑暗。因此我才会写下这些文字,与其说是悼念,不如说是送别绪林,我们将来还会再会。(《行过死荫的幽谷:送别绪林》)

景凯旋:像江绪林这样必须拥有生命意义才能活着的人,尤其需要纯粹的信仰,需要那种将世界看作一个整体的世界观。在那篇《生命的厚度》中,他也曾提到追求整全的生命(这篇文章也表明他未将知识(历史)与幻想(哲学)区分开来,所以其结论难以令人信服)。他试图虔信基督教,但是,就像哈帕·李所言,信仰必须始于理性终止的地方,他从虚无主义向信仰的一跃,却没有跃过理性的鸿沟。在临终前不久的一段话中,他写道:“引力波那高智力探究的震撼正当地阻塞了亲近上主的信心。”他最终发现,自己并未接受基督教关于人是被造的概念,同时又无法像大多数人那样屈从于自然习惯。(《一个理性主义者的自杀》)

刘擎:今天来这里送别的有许多年轻的学生,其中有不少受到过绪林理想主义气质的感召。我想在此诚恳地忠告孩子们:理想主义是可贵的,但健全的现实感以及审慎、妥协甚至迂回的精神也同样是可贵的品质,也同样有古典思想的渊源。追寻理想的道路漫长,请珍惜自己的生命。我们走得慢,才能走得更远。但在另一面,对于精明于功利、甚至老谋深算的流俗风气,绪林的真诚与理想主义气质是一道格外刺目的警策光芒。同时,绪林的经历也启发我们,在一个有原子化个人倾向的社会中,尊重和包容是必要的,却仍然是不够的,友爱与团结也弥足珍贵。我们不仅需要专业同行的讨论群组,我们还应当寻求一种更为积极热忱的精神、智性和友爱的共同体。(《追忆与启迪——江绪林博士告别仪式上的悼词》)

學人Scholar

相关阅读:

.png)