【纪念六四】贺星寒:后六四备忘录(1989-1992)(二·下)

(CND纪念天安门民主运动30周年征文启事)

《读与思》

作家的存在,要以作品显示;老是卖嘴劲,最终不如改行。我们已经意识到应该如何著手去参与社会的进步,但发表作品总得需要一个阵地。段德天此时主编的《读与思》改版了,决心办成一个宣传开放,进行启蒙的发声处。

《读与思》作为《成都工人报》的一个版面,已经有几年的历史。它以前登载的,多为书评,偶得,以及一些琐碎的文字。现在改版,准备以读书为线索,鼓吹多元化,鼓吹民主,鼓吹自由选择,与左的思想作针锋相对的斗争。报社责任副总编也支持这一想法,积极筹划。原想写上“启蒙”二字,考虑是敏感字眼,便改为“启智”。1991年元月开始,半月一版。我及林文询等自然成为重点组稿对象。

由《读与思》开始,我动笔写随笔,一发而不可收拾。并以此为缘,与《读书》有了经常的文字联系。

可能考虑我以前是小说家吧,段德天希望我写点读书人的读书随笔,生活类的。我炮制了《借来借去》与《读书三醉》两篇,以过去为鉴,讽刺那种封闭的思想体系以及集权之化对人性的扭曲。段很赞赏,要我多写。

元月份,四川文艺出版社出版了巴金的《讲真话的书》。林文询将书拿到周谈上来,告诉大家,真可恨,把巴金的一篇文章《文革博物馆》存目,而文字全删,只留空白一方。段立即和我们商量,以评说巴金的书为由,批判那些说假话,跟风转,压制民主自由的恶势力。林文询写了《寒夜话真》,我写了《真话难讲》。刊登于1991年《读与思》第二期(1月24日)。

我们当时对国内两种杂志表示钦佩,一为《读书》,二为《随笔》。这两种杂志虽然在形式和内容上有区别,但保持独立见解,不为强权而折腰的风神,使我们十分赞叹的。据说,一次魏明伦路过成都,打电话告诉流沙河,说,我又看到你在“坏”刊物上发的文章了。流问,哪个是坏刊物呀?魏说,全国出名的两大坏刊物,北是《读书》,南是《随笔》。流呵呵地笑了,说,当然,当然。

《真话难讲》一篇,我写得很吃力,文笔也有些滞涩,但是这篇却凝聚了我的思索,说了几句使当政者肯定不痛快的话。所以我希望能在更大范围内起作用。一月中旬完稿之后,我抄写了一篇寄给了《读书》。

《真话难讲》在《读与思》刊登时,被改了题目,叫《巴金的真话》,又删去了几句敏感词句。对于成都工人报的编辑来说,可能这也有一个摸索的过程,不知当局的容忍量有多大?哪里是他们的边线?我表示理解。

没有任何通知,三月的一天,记得是我到新都去与业余文学爱好者座谈回来,满身疲倦,翻开新到的《读书》,发现《真话难讲》登在上面,真是大喜。仔细读了一遍,居然一字未改,原装原封。

两年内,我向《读书》寄去多次文稿,共登载六篇。我也曾随稿写过信。但是,不论是稿也好,信也好,从来都没有回音。我先是觉得不可理喻,后来习惯了,再后来感觉这样真好。以文会友,不渗任何感情因素或道德考虑。作为一个权威刊物,也没有必要通知你稿发不发,多久发之类。它刊发出来,本身即有不同在其它刊物上登载的意义。也许,《读书》编辑部都是些感情冷漠的女士先生吧?不然。1992年10月在成都书市上,会见总编辑沈昌文先生,结果发现沈先生胖乎乎的,性格开朗又豁达。与我握手时将我介绍给三联书店的王大中先生,说,贺星寒的文章很尖锐的!后来,在介绍北京“左”的势力想扼杀《读书》时又笑着向我说,贺星寒,你向我们投稿,也就被人家排上了号哟!哈哈!

《读书》在1990年与1991年,坚持自己理性主义的办刊方针,被当局宣传部门视为眼中钉。曾指责他们不登学马列的文章,后来他们登了,那边又有人说这种学马列的文章不合条条。他们说,那只好不登了。再后来也有人提出要他们停刊,据说是徐惟成一句话阻止了这一行动。徐说,有《读书》在,我们还知道他们(这批知识分子)还有哪些人,他们目前都在想些什么。没有《读书》,我们便什么也不知道了。联想起1991年的小道消息,颇有意思,据说中宣部要停《读书》,而安全部不同意,也是这条理由,好知道这批人在干什么?

《经济学人》

1989年镇压民主运动,使得中国知识分子噤了声。即使是巴金这样有国际声望的老人,说话也只能用暗示,或者避实就虚。就这样,也使上边一些人不能容忍,内部传达说他从来就不是共产主义者,只是个民主主义者,云云。诚然,说得很对。不过,这里并不是事实陈述,而是一种信号,如同说,看呀,那位不是我们家族的亲人。言外之意呢,大概已经划入受批判之列了吧。儿孙们快上!

沉默一年之后,知识界耐不住了。首先是经济学界,蠢蠢欲动,要想谈自己的看法。经济毕竟是国家的基础,要坐稳江山,也得搞经济呀,这方面稍微松动一些。高小勇在1990年间,于《改革时报》主持经济理论版。他是个很有活动能力的人,一有想法,立刻就要实践,待不得三分钟。

在《改革时报》负责理论版时期,他积极与全国知名学者联系,约稿组稿。先是人家不理化他,后来他摸索出了经验,以高稿酬(也不过每千字35元而已)和先付稿酬等方法。后来稿件越积越多,每周一个版面容不下了。他又开始另打主意,搞第二职业,在《四川经济报》搞专版“经济学人”,每周一张,对开四版,简直可算是一张报纸了。

此时的中国经济状况如何呢?

1988年李鹏政府开始搞治理整顿,实际上是对改革开放开刀,重走计划经济老路。“六·四”之后,计划经济论调甚嚣尘上,压倒一切。不能说他们一心想把经济搞糟,但他们主要心思是权力和既得利益,最终的结果必然是搞糟。所以哈耶克称计划经济是“通向奴役的道路”。

何况,中国改革开放,魔盒已经打开,要收回去,无异于痴人说梦。

首先,政府在企业那里遇到了强大的阻力。政府要收权,影响企业利益,形成软拖硬抗;实在不行,就撂一个烂摊子在那里。或者“以子之矛,刺子之盾”,照计划生产,让它积压,造成恶生循环。看你怎么办?

地方也与中央有了磨擦。中央要塞自己空瘪的口袋,把一些政策权税收回去。中央的财政收入,如铁路、邮电,可以涨价;而地方所管辖的日用品、粮油等,就承担顾全大局的任务。地方政府自然不甘心,大搞苛捐杂税,刮地皮,收过路费,采取各种手段争投资、上项目,挤中央的奶。基建一方面在大叫压缩,一方面依然高速增长。在清查小金库的时候,一个大厂害怕受罚,想把几十万资金缴上去,地方政府则暗示他们,没有必要。

小地方与大地方也展开了争夺。如成都市的众多舞厅,原由市文化局收管理费。省文化厅眼红了,想划一块过来。市上不愿意,省上则以行政手段将省属单位的舞厅划走。市上自然要施以报复,联合市公安局,以影响交通和治安等名目,关了省属的几家舞厅,闹得沸沸扬扬,煞有其事。这边吹胡子瞪眼,也没法。

各地之间也展开贸易保护之战。新疆的棉花不卖给四川,四川的不卖给湖北,云南的香烟控制出省。

甚至有些省市不准外地的小报进入本地市场。至于法院判官司,本地欠外地钱则拖,外地欠本地钱则快判快追,但如果到外地去执行,又将受到各种阻拦。这一段期间,假药假酒泛滥,与这种经济格局大有关系。

馍馍越做越小,越来越难以分配。政府与国营企业之间,饿空了肚,熬红了眼,终究找不到解决的办法。大家在计划经济中挣扎,不死亦不活。此时的个体经济,虽然在1989年挨了一闷棒,但顺应时机,及时调整,关、停、转,终于缓过气来。乡镇企业,此刻成了政府最看不顺眼的家伙。想平调吞并吧,似乎还没有那个胆子。老办法,加强党的领导啦,清理财务啦,审计啦,查税啦,采取种种手段,不让你痛快。我一个泸洲的朋友,1988年承包了一个酒厂,年底结算,扭亏为盈,应照合同得两万元奖金。结果审计一搞就是两年,一分钱都没有到手。这段时间,一些实际由个体出资挂了集体招牌的企业,由于受不了压力,干脆拱手交给政府。其本质上无疑是第二次“分浮财”。五通桥有一座木材加工厂,老板已有几十万资产,最终决定捐献。反正要交公了,拿出几千元来招待作家和记者去游玩。我亦去了,席间,老板沮丧悲观情绪溢于言表,大碗喝闷酒,发誓从今不搞这种倒霉事。

这种现实,清醒的经济学家自然有话要讲。市场不敢讲,总可以讲商品吧,而且要搬起马克思老祖宗来打掩护。高小勇的《经济学人》,正好顺应这种形势而诞生。

高小勇一直都在做报人梦。他最钦佩的是《世界经济导报》。在“六·四”之后,他曾到我家来,互相约定,在将来某一天,即新闻管制开放前夕,我们应该有一张报纸。客观、真实、及时地报导人民所关心的事件。我坚信这一天必定会到来。我认为,在开报禁之前,有一个时期,将会允许社团办报,那将是社团的一次机会。而在公开性与透明度被政治斗争搞得反反复复时,又是客观公正的自由主义报纸的重大机会。我们多次议过此事,一谈起便热血上涌。高对此事可说是全身挂牵。

高小勇很想办成《世界经济导报》模式,但当然此刻不行。谈一切问题都如同踏上薄冰。在北京方面,保守一派和改革一派学者,一副誓不两立的劲头。高小勇主张宽容,兼收并蓄。我完全赞成。这是自由主义思想的最高原则:思想自由和言论自由。要养成与不同意见共处的精神,不能搞新的一元化。即使是被人误会也不能改变。

《经济学人》出了8期,也就是两个月。最终由于保守一派告状而遭到行政扼杀。据高小勇说,《经济学人》在北京学术界引起震动,有人把它贴在北大校园,引起轰动。于是人家就告到了中宣部。中宣部电话打给新闻署。新闻署电话批示省新闻局。电话记录中,《经济学人》的第一条罪状,就是鼓吹市场经济。

高小勇垂头丧气。他蹲在我家沙发前,阵阵苦笑,一支一支地吸烟。我认为这是理所当然的事情,如果不被查禁,倒令人奇怪了,起码你高小勇的报纸也没有办成功。上面查禁的口实却是《经济学人》以刊代报。我向他建议,要想办法把电话记录搞一份,复印留存,算是这次作为的一个印迹。我说,准备东山再起,你可能要三起三落的。

第一起落,是在《中华经济文汇报》刊登鼓吹产权革命的文章,引得省委书记杨汝岱点名。第二起落,算是这次。杨汝岱再次点明,还说,高小勇这种人不能留在新闻界。

高几个月时间都在考虑另谋生路,一是到海南去经商,二是到学校去教书,三是到公安局去当干警。

结果他哪里都没有去。报人梦还在继续做。《西南物资商业报》招纳了他。看来新闻界也出现了缝隙。这也就埋下了1992年他办《经济学消息报》的种子。

有人告状

我们在一旁搞读书周谈,办《读与思》;作协那一批被清查的人,在干什么?告状。

告谁呢?告L。告L什么呢?告他在天安门学生绝食期间,也曾对人说作协要上街游行;告他在清查期间,不执行党的政策,捕风捉影,打击面大,等等。向谁告呢?自然是找救世主,省委宣传部。

状纸我未见过,但听告状人向我简介过。八名告状人之一的刘俊民,也曾具体地给林文询说过,并希望我们参与签名。林文询婉言推托了。我认为很好,我们绝对不去告状。

我们不告状。因为他们告状的一些内容,我们就不能同意。L不管他内心是如何想的,但在学生绝食期间,能表示支持,这种行为不应受到谴责。至于他没有把握好清查的政策,也不应该是解放我们的通道。清查必须全盘否定。指责他未能很好掌握政策,实际上就承认了整个清查。我们不参与告状的最根本原因,在于向省委宣传部告状。我们不承认他们是我们的救星。如果以后要申冤,要告状,也只向人民赋于的司法机构,向与立法、执法能制衡的机构告状。执政党几十年来,自己制造冤案,自己进行平反,时而当魔王,时而当观音。我们再也不能给他们当救世主的机会了。

永远不向他们申冤告状。永远不把他们的让步误会为恩赐。

但是我们也不反对他们告状。因为他们都是共产党员,都习惯了在某一思想体系内考虑问题。党员的称号也意味着金钱、名誉和地位。虽然是照所谓组织原则行事,但毕竟意味着个人权利意识的觉醒。而且,在当时的情况下,这也象征着对该思想体系内“左”的集权方式的挑战。我们表示充分的理解。

据说,八人的告状使得宣传部很重视,分别找他们谈了话,又个别谈了话,估计是进行了一些模棱两可的安抚吧。此事大约发生在1990年秋季。

第二年,即1991年春天,传说江泽民接见在京的一批著名作家。夏衍、王蒙、谌容都在会上直言不讳地谈了“左”的泛滥。又传言,王蒙要《文汇报》澄清对他的诬蔑,此事得到李瑞环的支持,也得到江泽民模棱两可的回答。

总的感觉是,当局的宣传口径依然是强调稳定,但对不稳定因素的指向有些变化,似乎更讨厌“左”的东西。《中流》等喉舌,始终没能够占据正统地位,和所谓自由化分子一样,被权力中心所冷落。照我的看法,左也好,右也好,执政党都害怕,一心只求稳定。这是一种可怕的稳定。这种死气沉沉的稳定,会使中国被闷死。

中国人毕竟不是大清遗民了。外面的世界也无法隔绝了。中国人开始考虑自己的权利。树欲静而风不止。1990年秋天,孙静轩开了个招待会,目的是为他的“作家企业家联谊会”正名。此会在清查期间被作协宣布停办,并冻结账号。那天,唐大同满面春风,笑谈自己至今尚未解脱。叶延滨在一旁敲边鼓,扯闲话,唐大同嘿嘿直笑。

作协成了执政党宣传部门的一块心病。作家成了最不省油的灯。王蒙与贺敬之、《文艺报》、及作协党组,互相不点名地批判。中宣部扬言要将本年召开的中国作家协会代表大会当大事来抓,力争开好,显示出一种如临大敌的情绪。谋士们又出了若干新点子,将省作协与中国作协分立,大概以为这样便可加强党的领导吧。影射文学八方兴起,借古讽今,防不胜防。执政党为了稳定,只得退出一些领域,作出一些让步,以缓和民间不满情绪。马车虽然缰绳在手,但缰绳犹如橡皮所制,已经常常驾驭不灵,必须加以嘶声的吆喝了。

正是如时,1991年5月,四川省作家协会召开了第四次会员代表大会。几股力量在这里进行了一次较量。

丧家的左派与“多国部队”

实际上,在“六·四”之后,要找一个真正的左派已经很困难了。左派老矣,在当今人欲横流的时期,有几个人能坚持纯理想的信念呢。大多数跟着唱高调者,往往随时在私下里表白,他这是迫不得已。这是一种实用的原则,怎么有利怎样干。真正的左派恰恰如同丧家犬,坚持共产主义路线也好,叫嚷无产阶级铁拳头也好,批判资产阶级腐朽思想也好,吠声不断,却无赏赐,真有一种凄凉之感。

有些人错误地估计了形势,在清查中表现积极,最终发现上面逐渐让步,一再妥协。现在他闹得两头不是人,灰头灰脑。大概要成为权力斗争的牺牲品。

L就面临这种情况。想想1989年调来省作协,满脑子雄才大略,准备在这个岗位上干点事业,得到上面称赞,四十多岁,还有梯子可爬。倒霉遇见“六·四”,先想在赵紫阳身上压一宝,后来又想在清查中立新功,结果 呢,本身脚又没有站稳,现在两面受敌,宣传部总想和稀泥。这稀泥不好和,即使和稀泥也算是他的失败。因为没有一个单位的一把手,主持党的工作的人,能在自己失算的地方立住足的。

宣传部急于召开第四次省作代会,摆在面前的L成了一大障碍。恰逢此时,调他从万县进省的宣传部长又呜乎哀哉,靠山和保护神没有了,L也被省委调去党校学习。另外找来了作协党组副书记Y。其形势岌岌可危。

Y看来也非同凡响。他1964年盲流新疆。我也曾盲流新疆,知道要在那边打天下是极难的。而Y入了党,且当了自治区文联副主席。他是自己要求回川的,1990年调到作协后一直闲职。此时,两边摆不平,他渔翁得利。

据说原本在9月召开的作代会,提前在5月召开。因为L在6月份即将结业回成都,届时,一切都不好办了。而目前要的就是个团结的大会,起码表面上不要扯皮。

L在4月份回来过一次,肯定对这些事有些布置。但是,搞左的毕竟不得人心,大概除了几个心腹敷衍他之外,身旁已经冷落。谁也不会为了你去卖命,大家都在考虑自己的那把交椅。

一天在作协院外,L遇到沙河先生,说了几句目前的困境之后,又悻悻地说,我不得怕他们的!我不怕他们!

此时作协告状的八人,当然积极策划,一方面想摸清上面的安排,一方面要考虑改选后自己的位置。中国共产党人,大多会使用毛泽东的方法,所谓团结大多数,打击一小撮。自然,小说促进会便是他们的团结对象。

5月的一天,我与文询从沙河家出来,下到三楼,正逢孙静轩送客出门,见我俩,说来得正好,快进来,大家都在等你们。我不知何事,但盛情难却,也就同文询一同进屋去。至今亦忘了问下林文询,是否与他有约?

进入里屋,才见烟雾腾腾,对面而列的两排沙发,都坐着人。唐大同、徐康、谭兴国、方赫、邹仲平等,个个笑容满面,兴奋异常。茶几上几盒红塔山敞开,浓茶已喝得颇有味道。唐大同居中,向我颔首示意。接着,徐康说,友军来了,我们正想找你们,分配点事。

我想,我们何时跟他们订过什么联盟?何时成了友军?居然有任务下达。好像我们肯定要寻求他们的庇护,以他们为靠山似的。但其口气又颇像玩笑,我则是笑而不答。

徐康说,后天宣传部要到作协来,召集在蓉的理事,征求主席候选人意见。你们肯定也不会投L的票。但是,我们要争取更有把握,希望更多的中青年作家表态,希望本地理事能有发言机会。你贺星寒能否提一提?

林不开腔,因为他尚未选为理事。我想了想,这只是个程序争执问题。他们完全可以去谈的,但可能不愿在宣传部面前显得不听话,所以推给我。这是小事一桩,于我有利,起码可借此向宣传部表示我们有话则能说出口。

好吧,我慨然应允。

好。我们现在是多国部队了。他们中的一位说。我想,谁是你的多国部队呀?我是独立部队!

一场游戏

所谓征求意见,照西方时兴的说法,叫民意测验。前几年执政党也这么说过,但是,每次采取无记名投票方式,征求意见之后,便塞进黑匣子,永远不让下面知道结果。大家发现这实际上是来走过场,愚弄群众而已。群众从此也不把这种征求意见的方式认真看待,乱填一通,把武侠小说的人物,西方政界名人,甚至济公孙悟空之类,写上去,当是一场闹剧。上面也不再称之为民意测验了,还是转回党的老传统,叫征求意见。

宣传部派员来作协征求在蓉理事意见那天,我刚进院门,徐康便迎住我,说有话告诉。我一边架车,一边听。他说,害怕我说不清楚,就写了一张条子,问我愿不愿意交,还是那天说的内容。我说,没问题。

省作协理事大约一百名,那天来到的在蓉理事约三十名。省委宣传部副部长张仲炎来主持会议。据说他不久前加入作协,大概是准备来当副主席吧。前不久在文化厅的创作工作会议上,我第一次见到他。会一完,他就急忙叫我的姓名,问我文化厅的作协会员代表选得如何?他问这话纯粹是多事。他旁边就站着文化厅副厅长作协理事严肃。我感到执政党在笼络作家了。

作协新任党组副书记Y宣布会议的程序。然后问有什么意见,大家很严肃,依然坐得端正。我觉得这样很闷气,就提出一个意见。

希望作协以后发通知,不要出现错别字。我们毕竟是搞文字工作的团体嘛!

我把通知上的错别字指出来。众理事一阵哄笑。Y表示今后一定要注意。

张开始讲话,无非是说上面很重视这次代表大会罗,希望开成一个团结的大会罗,等等。我注意到他一直没有提反自由化之类。我想这也不是他有什么独立见解,而是上面的精神。当局可以说成了一个很世故的政治集团,需要你为他跳时,则把绳子松一下,跳完了,观众散了,再把绳子收紧了。不过,我是不会按照指挥棒跳的。

张讲完后,问大家有无意见,当然又是一阵冷场。我又高声说,这里有一张条子!

张怔了一下,全场注视我这里。张说,好,他站起来,我也站起来。会场是顺墙安放的桌子,人们坐在外圈,中间是空地,只能擦墙行走。我与张正好坐了个对角。他顺墙走,我也顺墙走,每人走了一条边,相遇后我把条子递给他。这期间屋子里很安静,看我与张演哑剧,都在猜测卖给的是什么药吧?落座后,徐康向我眨眼睛,仿佛是在表场我。

结果张把条子上的内容一念,没有什么了不起的,有人松了口气,有人很失望。如此而已。接着开始填主席副主席名单。

孙静轩脑袋伸过来,说填他当主席,我说好,就填他当主席。副主席就填身边的两位,那边流沙河王尔碑对我笑,我也就填了他们,然后把高栈桥肖青等促进会会员填上。再望望身边两位,一律都推荐我当副主席,散会时,王尔碑笑着对我说,她与流沙河等三人,都推了我。算一算,我已知票数已有7张了。

哈哈!

此会开始时,一片严肃气氛,到结束时,已经嘻嘻哈哈,连宣布散会的声音都听不清楚了。我有点体会,不管上面搞活动是什么意图,只要坚持自己独立行动,争取表达,就可以使任何活动对自己都有意义。你要耍弄我,我也要耍弄你,让一部分人知道,耍弄你一下也没有什么可怕的。

当然,也有人一直很紧张,那些一心想当空头官的人。万一他的票数少,他在上面的靠山就很可能说不起话,起码要多费力气。会前,Y路过我座位,冒出一句:

你那篇小说我看了,写得很聪明。

而那篇《非正常观众》,有人是称之为“反动小说”的。我很吃惊,回头一想,Y果然不愧为秃顶用脑人,他的话也说得够聪明了。

散会骑车出门,与简嘉同行了一条街。他很认真地问我,填这个征求意见表有什么意思?

我笑答,他们想耍弄我们,我们也耍弄他们。就是这么个意思。

简嘉不说话。

后来才发现,宣传部这是虚晃一招。

防不胜防

执政党要巩固自己的政权,要加强自己的领导地位,这种心情可以理解。但是,你要施展的手法,应该符合游戏规则,起码,得符合你自己定下的游戏规则吧?

比如你说要搞专制,你就说只有我说了算。你要搞三权分立,你就得去运动国会与议院。你要搞民主,就得无记名投票,少数服从多当选,光明正大,既是力量的显示,也是信心的表现。

但是每当政权难以维持,执政地位开始动摇之时,政党就要想方设法愚弄人民了。说是民主,但又害怕民主;害怕民主,又不敢丢掉这块大旗。于是,表面要民主,下面要耍手脚。做很多地雷标志,陷阱暗号,又设各种引诱物,时明时暗的箭头,然后喊一声,大家随便跑。终于达到他们的目的。

每当一有政策出台,权力移交等等关键时刻,执政党的有关部门便忙得不亦乐乎。商量了又商量,堵漏洞,掺沙子,吹风,防了又防,互相提心吊胆,千万不要出错呀。

作家协会,一个跟班似的群众团体(目前改为社会团体了),本不值得执政党那般重视。但是共产党已经习惯了只听颂歌,容不得其它声音,得把一切舆论工具掌握在手里。新闻捏得紧,文艺也不放松,尤其当“六·四”发现各团体中,作家协会表现得最不听话,所以现在更加操心。

执政党搞这一套满有经验。比如,选举代表,基本上就由他们安排。有的基层还选一选,大多数就由本系统的官员指定。上届代表大会,文化厅厅长就自行指定,我得知信息,决定质询,作协害怕事态扩大,便给我一个特邀资格。所以,特邀代表也是他们利用权力拉选票的一种方法。经上面审定的代表,最终就有很多党员。大会一开始的首要任务便是成立临时党组织,要求党员服从指挥棒。

政党内部统一,参加竞选,属于正道。但是,超出正当防卫措施的是理事候选人提名程序和主席团委员提名程序。

理事候选取人“由各市(地、州)党委宣传部会同有关文学组织,省直和军队有关部门”推举。也就是说,先把代表筛一道,现在则把理事筛一道,让符合他们心意的上去。

而主席团委员候选人,“由代表大会主席团在上级党委部门的领导下,广泛听取和集中意见,经酝酿协商从本届理事会中产生”。

现在看一看,上面所提的“代表大会主席团”(临时机构),即是由党指派的,再在党的领导下,然后从党所同意的代表中筛选出党所推举的理事中产生。党味何其多也!

如果是阿凡提的羊肉汤,就像了。熬一锅,喝了;再掺水,再熬再喝;连续四次,还有没有羊肉味?何况加的还不是水,而是说不清楚的什么液体!

就这样大概还不够。防了又防呀。每次大会便制定一次选举法。这次新制定的选举法,改变从前的二级选举为三级选举了。

从前,代表选理事,理事选主席、副主席。这次,代表选理事,理事选主席团委员,主席团委员选主席、副主席。保险得很呀!

为什么要搞得这么战战兢兢呢,什么主席、副主席,都是空头衔,没有实权的呀?不,首先,很多当官的喜欢这一头衔,比如后来便有宣传部副部长、文化厅厅长等排列其中。还有,作协是地师厅级单位,选上了,就可以享受那一级别的待遇呀,比如坐软卧啦,出国啦,北戴河疗养哪,都可以占先了;另外,只要你肯用会用,主席副主席还是可以熬出一些油水的。

选举是代表大会的头等大事,其它一切皆是过场戏。毕竟他们号称的是群众选举,民主集中制,还有“广泛听取和集中意见”。这一切,对假民主都是理论上的障碍。只要有表达的自由,假民主的遮羞布就会被撕出破洞。

所以他们还有最后一手,速战速决。整个大会只安排四天,从5月30日至6月2日,而5月30日只安排晚上一个预备会,实际只有三天。而这三天中,除了开幕式闭幕式各占半天,,6月1日上午就要开始选举。5月31日上午开幕,只有5月31日下午有小组讨论兼酝酿理事候选人名单。也就是说,最多让你讨论一小时,至于你可以提名新理事,但晚上由他们决定。明天等你知道时,已经开始选举了。而理事选举名单已印在选票上,等你涂圈圈输入电脑。真是战略上藐视敌人,战术上重视敌人,步步设防呀!

各自为战

川西小说促进会有十七名会员当了代表,参加第四届省作家代表大会。我给促进会定下的方针是,不追随作协任何一派势力,独立行动,重要的是参与,利用一切机会表达我们的看法,以唤醒众多作家的独立意识。

对我会会员,比如徐林森、彭又文等,来问有何指示。虽然是半开玩笑,但也表示对促进会这一团体的依赖,希望能统一行动。我明确表态,你们各自按自己的看法行事。我们不搞统一行动,希望大家各自为战。

说“战”,有些火药味。这是借用革命党的习惯,一搞什么行动就是战斗,一起工作的称为战友,工作场所叫阵地,文章必须像投枪匕首,诗歌如同炸弹和旗帜,走前面形容为冲锋,打退堂鼓者被定为逃兵,退稿名叫枪毙,谁主持工作即挂帅,演出队是轻骑兵,等等,等等,好像四面八方都是敌人一般。我不喜欢这种字眼,但是几十年的习惯,语词开始贫乏起来,只有用战斗说明,人家才懂,虽然已经名不符实。

各自为战很好,开预备会时,马识途在上面念主席团成员名单,要求举手表决。我不举手,徐林森也不举手。虽然未改变结果,总使上面和下面都发现有不同的态度了。

至于开幕式闭幕式,很多人都不去参加,弄得拍摄录像的不知镜头该朝哪里扫。

5月31日下午,唯一的小组讨论会,我与林文询、金平等在一起,省机关组。召集人陈焕仁,是林的顶头上司;而我的顶头上司周正举厅长,也在座。人们拖拖拉拉来到,已经去掉不少时间,然后陈宣布大家各自读文件,又耗掉不少时间。大概把时间耗完就算事吧,此事当然不能让他们这样舒服。林要求开始讨论。我立即发言。

我重点批驳了《选举法》,作协应该是一个生动活泼的团体,不应该在民主程序上倒退,由二级选举变为三级选举即是倒退。我不赞成《选举法》。接着林也谈了他的看法。

想不到的是,老作家萧赛也支持我们二位的看法,更想不到的是,文化厅副厅长、剧作家严肃也发言支持我们的看法。当然,谈了也就谈了,第二天在表决《选举法》时,我们投了反对票,我们表达了,如此而已。

第三天,也就是最后一天上午,新选出的理事应该选主席团委员了,而在进入会场之前,我们谁也不知道委员候选人是谁。这也太愚弄人了吧。这天,理事们坐在下面,台上只有杨牧、李致和之光坐着。李致今天的出现,大概暗示着权威力量的控制。

李致是省文联副主席,多年任省出版社社长,任省委宣传部主管文艺的副部长,跟很多作家打过交道。此人能言善辩,不苟言笑,由他以局外人和省委宣传部的身份来主持这次选举,是再合适不过了。他坐在上面,极其威严,一副稳操胜券的模样。

胜券是稳操的,但必须挨一记耳光。

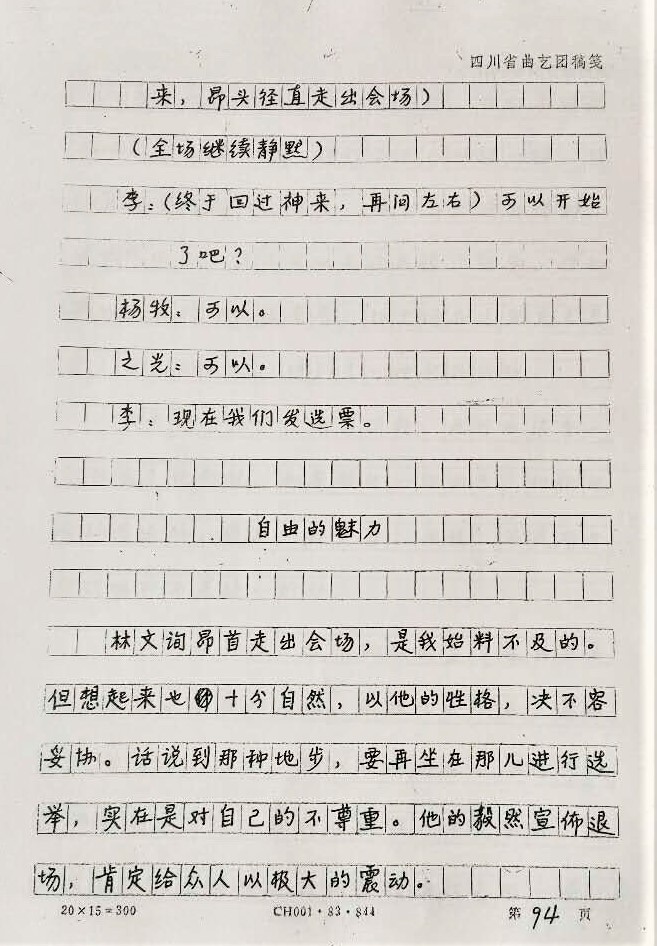

以下是我当天晚上凭回忆的记录:

当李致讲完主席团候选人产生经过后,林文询急忙问我,上次民意测验,投的是什么票?我说是主席和副主席。林文询自语道:我这下心中有数了。

林:(坐台下椅上)我要说几句。你刚才说到主席团委员候选人的产生经过,我认为不符合你们所制定的选举法。

李:(坐台上)你站起来说嘛!

林:(坐着不动)我就坐着。大家都坐着说。对于选举法,我们在小组会议上已经表达了我们的意见。后来在通过选举法的时候,我们又用不赞成的举手,表示了我们的态度。根据民主集中制的原则,我还是参加选举。但是,即使依照选举法,也应该“广泛地听取”意见。据我所知,在蓉理事被征询的,是主席副主席名单的意见。而主席团委员名单,却未曾征求意见。我们所不赞成的三级选举,就少了一个环节。

(此时全场鸦雀无声)

李:(顾左右)是征求了意见的吧?

林:我作了一个随意性的调查。我们川西小说促进会参加此次大会的十七名代表,没有一个被征求意见。我又随意调查了100名代表,百分之八十没收到过征求意见。我们现在就可以请代表举手,看被征求意见的有多少?这做法,与选举法所说“广泛”相违背。

李:我说是的“比较广泛地听取”。

林:但选举法上说的是“广泛”,没有“比较”这个副词。

(场内传出轻微的笑声)

李:(尴尬地看看左右,之光与杨牧都作沉思状而不回应他,稍停)那我们还是进行吧?

林:你们不照选举法进行,是非法的。我宣布,不参加这个非法选举。(林站起来,昂头径直走出会场)

(全场继续静默)

李:(终于回过神来,再问左右)可以开始了吧?

杨牧:可以。

之光:可以。

李:现在我们发选票。

贺星寒手稿

自由的魅力

林文询昂首走出会场,是我始料不及的。但想起来也十分自然,以他的性格,决不容妥协。话说到那种地步,要再坐在那儿进行选举,实在是对自己的不尊重。他的毅然宣布退场,肯定给众人以极大的震动。

原来权势也没有什么了不起,软钉子固然可以让当局碰一碰,硬钉子也可以碰一碰。照计算现实利益的人看来,林什么也没有得到,出口气而已,说不定以后还有小鞋穿。但如果从追求精神价值来看,林文询在这里充分享受了自己的权利,得到了一种自我实现。

后来徐林森和栈桥等问我,为什么没有一起出去?他们说,如果我也一起出去,他们会也跟着退场,造成一种声势。我说,不是有个原则吗?不求统一行动。

林走得很突然,没有和我商量,这当然是一个原因。其次的原因,我担心他走后,李致又发动背后的攻击,所以留在那里。不过李致宣布开始选举了,这种可能性已不复存在,我又为什么没有走呢?我的想法依然是那一条,不要让人以为我们是有组织有统一号令的行动。这里面不包含任何防备的意图。如果人们认为我们有预谋也不怕,但我们要让一般的知识分子懂得,个人是可以进行自我选择的,自由是你的权利,不需要依靠什么组织。

非组织行动有什么意义?

任何一个集权主义的政党,都要建立严密的组织。马克思时代的共产党,组织是极其松散的。列宁时期,提出每个党员要交党费,且必须过组织生活。毛泽东在井岗山提出,支部建立在连上,也就是说任何一个单位都必须要有党在。而组织决定,是每一个党员必须遵守的。德国的社会主义工人党,俗称纳粹者,也是靠这一种网络结构,统一行动。正因为如此,才有可能出现法西斯专政,残害犹太人;斯大林的三次大清洗;毛泽东的反右、大跃进及文化大革命。所有头脑稍微清醒的人,都被组织决定、集体利益所蒙蔽,跟在后面做傻事。甚至当被镇压时,还连忙认错,积极配合,以协助完成组织的光荣任务。

非组织活动固然能削弱集权主义的力量,但亦没有契入自由的真谛。在中国人所理解和追求的自由中,实际上还包含着社会责任感和忧患意识。自由一旦不成为目的,自由本身也就失去了价值。当新的组织,新的行动号称能解决社会问题及你的忧患时,也同时请你交出自由。为了人民的利益,你有什么不可抛弃的呢?最终,你也将成为集权的帮凶。神圣罗马帝国皇帝费迪南一世有句名言,“纵使毁灭世界,也要让正义实现”。正是后来各种“人民的利益高于一切”的原版。

把“个人自由”当作改造社会的手段,是“五四”时期知识分子的重大失误。正因为发现不可能改造社会,最终也就放弃了自由。而把“个人自由”当作自我实现的人,将发现也是一种失误;因为你把完善自我当作目的,一旦有更好的理论来教育你时,你自然也只有乖乖地跟着走。而迫害就在此美名下强加于你。

自由的魅力应该是在它自身之中,不可替代。它应该是一个良序社会的第一优先原则。不能以任何名义(不论其有多么崇高、美好或实际)而稍稍削减个人的自由。在这种良序社会中,要尽可能敞开各种不同的道路。只有自由被当作这种优先性而被社会所接受后,社会才能避免混乱和灾难。

而这种最基本的一般的个人自由,不能靠教育,而只能靠我们的行动,让它潜入各个人的意识深处。为此,我赞赏一切个人独特的言论和行动,只要它不合符一般口径。

林的行为,也许有自我实现的含义在内,但就在其外形上,与集权思想是一种冲突。我们要的是那自由层面上的价值。

当天中午会餐时,络绎不断地有人端着酒杯,到林文询桌前来与他碰杯,表示欣佩。下午闭幕式,很多人不去参加。晚上一个什么会,重庆诗人李纲以“痞子”形象坐在主席台上,与准备就座的主席大开玩笑,把主席们当小丑逗着耍。也无疑也是有所启发而出现的事。

就在半个月后,女诗人傅天琳也在一次公开集会上当众宣布,她要退出四川省作家协会,也许这一表态不必当真,但也显示出各人都在说自己的真话了。

只要大部分人都说自己想说的话,做自己想做的事,集权主义的统治还能存在多久呢?

(待续)

作者投稿,版权所有

CND首发,转载请注明出处

相关阅读:

.png)