开放的社会,“热”因大众喜爱而起,追星乃民间事,与政府无涉。“钱热”显然不同,其“热”生于官方的默许、存于官方的支持。

夏志清先生之鼓吹原与大陆官方的革命文艺路线背道而驰,未料钱深得行革命路线当局的接纳又极聪明而识时务,“钱热”于是应运而兴风生水起。

因为“热”,学人变为名人,学问化作时髦,札记《管锥编》竟成畅销书被抢购收藏。见文人学者“钱粉”亦言必称钱杨,然若以学术标签必见笑于方家,若为借光则未必值当。

“钱粉”知道钱钟书,在早是从夏志清先生对小说《围城》的称“最”八十年代传到大陆之后。青年时代的我也趁热找书来读,却觉无味,认真读更失兴趣,惟其认真终于放下,后悔追风。当时京城我的阅读圈里流传着一个评论“不就是个大相声嘛”,还不提神。

因此《管锥編》就先去请教一位国学老先生,告曰博闻强记;—见解呢?未得下文。于是我很快置身“钱热”之外,有机会近距离观察钱杨,已是二十年后读到《我们仨》时。

《谈艺录》,夏志清“巨”评为“眼光正确,范围惊人,旁征博引”,推为“中国诗话里集大成的一部巨著,也是第一部广采西洋批评来译注中国诗学的创新之作”。

然而,“广采西洋批评来译注中国诗学”是否适当,还是问题。中西文学是两种完全不同的审美范式,而不同范式不通约,不通,何以为评?

《谈艺录》早成,夏承焘《天风阁学辞日记》中有及。夏评“博闻强记,殊甚爱佩。但疑其书乃积卡片而成,取证稠叠,无优游不迫之致。近人著书每多此病”。夏承焘的批评具体而实;夏志清对钱之称“最”称“巨”实为“热”评,“热”地就不是究其实的所在了。谈及钱《写在人生的边上》,学辞日记中说“纯是聪明人口吻。往年在上海见其人数面,记性极强,好为议论”,“其逞博处不可爱,其持平处甚动人”。

钱之文字以旁征博引胜,然仅“逞博”尚不足称见识成学问。

“热”过,旁征博引的钱书会随之沉寂。没有热过的夏承焘却会跟他的辞学研究与诗词流传下去,为后来的学者与读者知道了解和记住。

“钱热”多方映射着那个社会的贫瘠,无论是人文精神还是学术规范,无论是“热”主的机巧还是从众的亢奋。

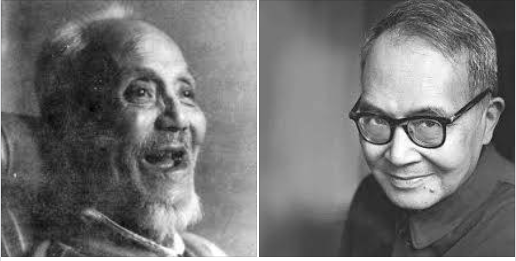

夏承焘(1900-1986)钱钟书(1910-1998)

.png)