作者:检票小哥,灰白

写在前面

看完《杀马特我爱你》这部纪录片的时候,我就一直在想,如果杀马特诞生的时间,是网络发达,娱乐包容性更强的现在,结局会不会有什么不一样。

他们会不会和giao哥那样的网红一样,喊几句,骂骂人就能靠直播礼物开上豪车,住上豪宅,成为网络红人,过上他们在纪录片里梦寐以求的生活。

但好像再往下想,我的这种设问又是没有任何意义的,因为无意识里我也在把他们置入审丑文化的刻薄语境里面。

写这篇文之前,我甚至就忍不住开始反思自己的动机了,我为什么这么想要写它?

而且作为一个影视评论者,我产生了一种非常不敬业的道德意识。

我第一反应就是不想谈论电影本身,而是想脱离电影这个载体去谈论里面那些杀马特的故事,好像这样就能显得我有人文关怀一点。

这种道德意识我也不知道是怎么来的。

但好像写下这些文字,确实是我唯一能做的反思。

《杀马特我爱你》

在看电影之前,我先去一席看了一段导演李一凡的演讲。

整个演讲大概就是他拍出这部片子的动机和始末,其中有一句话,我印象很深。

他说,当他刚开始接触杀马特的时候,他脑海中只有一个念头,中国要有朋克了?

当他略严肃地讲完这句话的时候,底下的观众哈哈大笑,当然,这个观众也包括电脑屏幕前的我。

但是后来看完这部片,我才意识到导演并不是在开玩笑。

导演的这句话和我们的笑声,某种意义上,就是杀马特本身和社会对杀马特的看法的一种冲突。

提到杀马特你会想到什么?

丑态,土味,低级趣味……

但有谁想过为什么会出现杀马特?

当杀马特在成为杀马特之前,他们都是谁?

这些,就是这部电影首先想告诉你我的东西。

一、

谁是杀马特?

我先回答第二个问题。

杀马特都是谁?

这个答案不是唯一的。

他们是年轻人,也是底层的流水线工人,曾经是山区村镇的留守儿童,也是中国21世纪后,第一批辍学进城务工的年轻人。

大城市的高楼和蝼蚁式的务工生活,在他们身上产生了一种非常残忍的撕裂感。

那是一种梦想破裂的过程,

就像杀马特教父的罗福兴,说的。

他们大多教育、学历都“就在这个水平“,”他们不会给我,给我我也做不了”。“上升机会留给大学生,或者留给研究生也好,总之不是留给(我们)这些从农村出来的”

他们只能每天“流窜”于各种大小的流水线工厂里,经历苦闷重复的工作,微薄的薪水,以及难以调和的阶级落差和厚到无法想象的上升壁垒。

所以他们放弃了。

而杀马特就是一种放弃后的产物。

杀马特本质是一种自我反叛,因为贫瘠,所以没有被规训,没有规训,那便是意味着自由,自由天生就是反叛的土壤。

这也是导演与朋克类比的原因。

他们甚至不需要旗帜,领袖和俗套的振臂一呼。

因为他们自带一种被逼迫出来的默契感,他们都太需要一席之地,所以可能只需要某一个人点击了一下创建QQ群的按钮。

「如果社会没有给我们这一层留下什么,那我们就自己创造一些什么吧。」

当他们彻底放弃了社会主流追求的那些房子,车子,学历的时候。

当他们认清因为他们的出身,阶级,地域,和自身的局限这些东西这辈子都与他们无缘的时候。

他们同时也会意识到,人又是不能没有追求的,自己如果没有什么追求,那和死了是没什么区别的。

这种集体性的绝望,就是我上面说的「被逼迫出来的默契感」。

然后,就是「创造」,因为他们觉得自己总得找点追求。

他们开始创造一些自己唾手可得,也能够承受的快乐,比如,一次烫发。

就这样杀马特产生了,他们不是一个国度,而是一个分支,是一种现行阶级搭建下的反映,不管是审美上的,还是社会话语权上的。

09年的时候算是杀马特文化在小村镇的发展顶峰,“一条街过去都是这种发型”,“流水线个个都是,老板也不说”,地点也从东莞清溪到浙江温州不等。

qq群也分为不同体量的大小族群,增长迅速,“从几百都一万来人就一年时间而已。”

二、

杀马特之「死」

但最后杀马特还是「死」了。

没有人记得它死于哪一年,死于什么。

电影试图给我们回溯了那一场死亡。

杀马特死于「我们」。

「我们」这两个字是很残忍的。

在面对少数人时,它意味着一种不显于形的,难以自觉的强权,因为「我们」这个词自然地就把「他们」排除了。

就像这一篇,写到的是聚焦小众群体的话题,而为了区分开主客体,都必须使用大量的「他们」,「我们」。

除了指代关系以外,其实也就是表明:

「我们」在社会位置之中,更符合世俗范例,更「正常」,所以能发出声音。

那「我们」对他们做了什么?

很简单,就是逼着他们,成为「我们」。

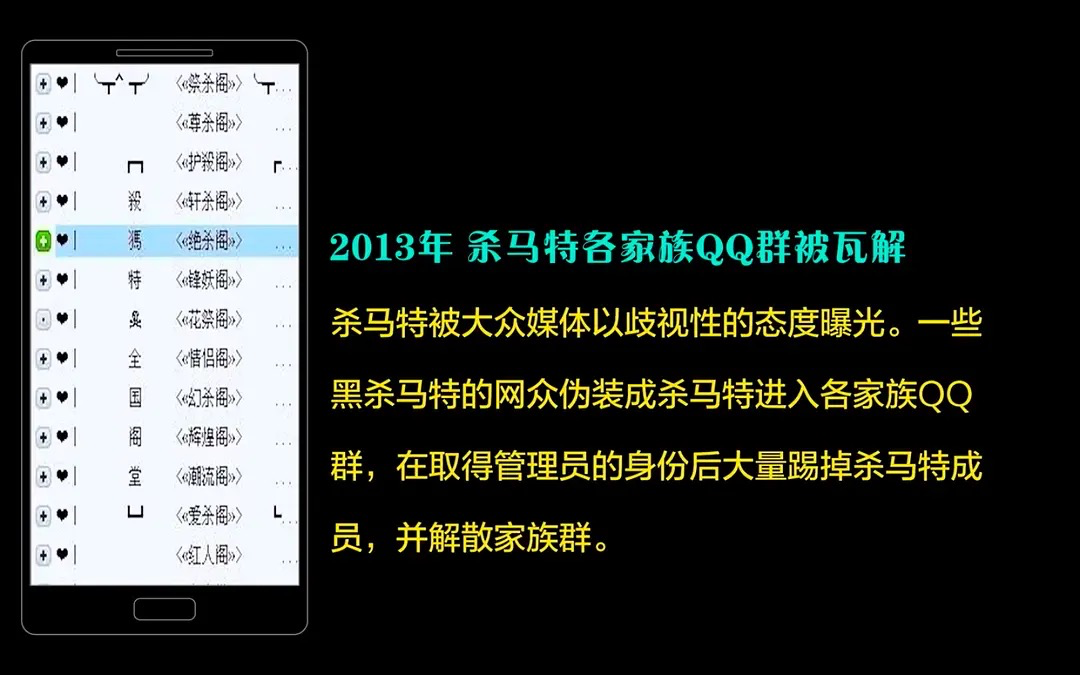

大概在2013年左右,网民开始注意到杀马特群体,并多以恶意,野蛮的方式对待。“不让发帖,发了就删,删了就封”;

“很多人在照片底下评论,各种侮辱的话”,更有人假冒杀马特进群然后解散,瓦解他们的存在。

这是一场共谋,大部分人只是用了一个冒犯性的目光,或者网络上的几句辱骂和恶作剧。

但它连锁引发的是一种社会性的剿灭,所有工厂都开始拒绝接受杀马特造型的工人,激进者开始了现实中的暴力。

『有人用打火机烧掉了我的头发』。

而杀马特们为了得到入厂工作的谋生机会,或为了不再受到异样目光的追寻,遭遇外来的羞辱,或是别的无奈理由。

总之,在经过了社会的恶意打量,大众审美的纠正之后,他们已成为了“我们”,只保留着一点点念想,一点点回忆往昔热闹的权利。

为了活着,只好正常。为了生活,只好正常。

你能感觉到他们是不甘心的。

所以只有提到过往,那段一起在溜冰场和公园肆意玩乐,热闹聊天的时日,杀马特们才会频繁提到一种家族式的亲密联结,“大家都玩得挺开心的”;

“朋友难过我们一起难过,朋友开心我们一起开心”。

而且他们至今都还是很困惑。

导演问其中一个曾经的杀马特,为什么这么放不下,但还是把照片全部删除了。

他说他也不知道为什么,一下子就是很多人来骂他,那时候甚至还没有网络暴力这个词,大家也不知道自己做错了什么。

「我们只是想要网络上的一片属于自己的干净的地方,不需要你认可,不需要你赞同,留给我们就可以了」

但这依旧由不得他们,没有留任何时间给他们去弄明白这个困惑,他们就已经不得不要去接受了一个事实了——

即在主流审美和普世眼光之下,他们是「怪人」,是「异类」,是「不正常」,理应要遭到以正义为名的所有驱逐。

一切都必须正常起来,一切都必须保持正常。

我最喜欢的,还有片子结尾时,那个聚焦小吃街的长镜头。

夜晚下每一个人都留着短短的黑头发,脸上是被世事磨砺过的面无表情。

旁白是送别诗一样的悲抑:

“我们出来干嘛?进厂啊。

难道没有别的吗?没有别的了,只有这一个选择。

但只有这个选择的话,你肯定会无聊吧,肯定想找一些有趣的东西吧。

头发就是一个有趣的东西。对啊,车啊之类的你也玩不起。”

然后镜头移到灯火闪烁的巨大楼幢之上,生存的压力,生活的重担在旋转中持续。

而这些微小的声音,也注定被这座城市野兽所吞噬。

你看,这是个恢复正常的世界了,但世界比任何时候都荒诞得多。

杀马特和我们究竟有多大分别呢?

一样的想要被理解,被认可,被注意,过上好一点的生活,多获得一点快乐。最重要的是,被允许有尊严地存在。

而他们都难以得到。最后,连一点点解乏的趣味都不能拥有了。

三、

现在去看杀马特兴衰的节点,我还能感觉到一种很沉重的历史联结感。

在杀马特消失后,几乎是同一年,就发生了当时震惊全国的富士康十三连跳(13个工人在半年内接连跳楼自杀)

纪录片里也隐晦地表现出了这种联结:

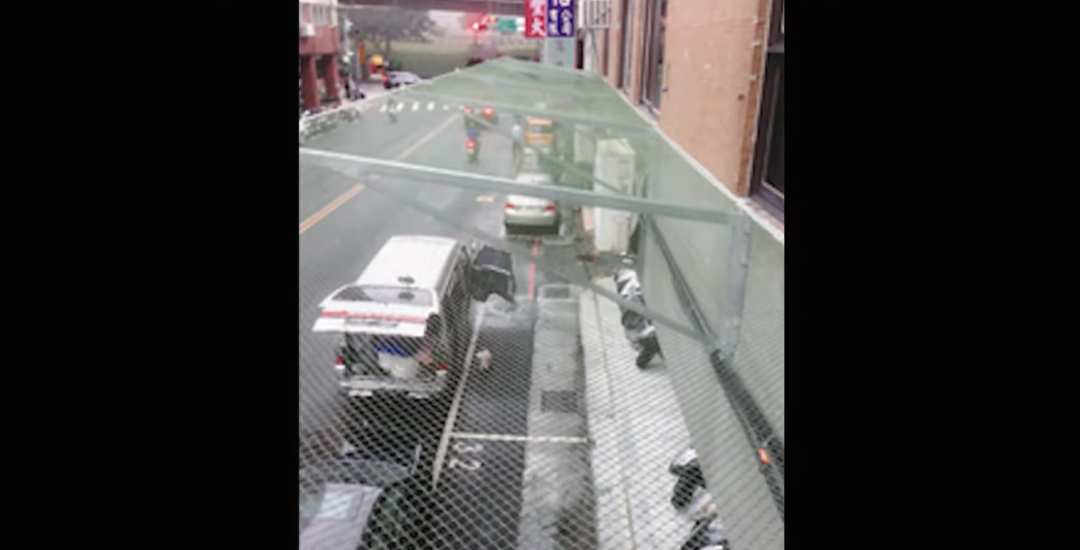

它有12秒是无声,静穆的,只是给我们看当年事发后,各个流水线工厂的宿舍楼底下,新加装的防自杀网。

只是当时没有任何人,任何所谓的专家,学者,主流媒体把这两件事放到一起,甚至高高在上的我们都未曾注意到当年围剿的发生,他们的消失好像只是一个螺丝钉掉在地上一样,没人会注意到,也没人会谈论起。

哪怕后来这颗螺丝钉真的具象化成了一具具肉体,啪嗒,啪嗒,啪嗒地掉在一个颜色的水泥地上的时候,依旧没人会注意到,也没人会谈论起。

但是纪录片里的他们一直都会注意到,一直都会谈论起。

他们知道螺丝钉掉在地上的时候,会是哪一面先着地,因为他们当时快活不下去的是大多数。

我很感动导演把他们嘴里「活不下去」这四个字,一次次都剪了进去。

让我们在里面听到了,他们说了10次活不下去,不约而同的10次。

写在最后

今晚这篇文的Bgm,我选了这首《我目击你刚刚完成这一跳》,来自寸铁乐队。

这首歌唱的是一个叫许立志的富士康流水线诗人,他也在14年的时候,跳楼自杀了。

啊,「也」这个词用在这里真是好笑呢。

在他离开之后,我读过一些他的诗歌,有一首我觉得很适合放在今晚的这刻你读到的这个地方。

叫《我咽下一枚铁做的月亮》。

我咽下一枚铁做的月亮 他们把它叫做螺丝 我咽下这工业的废水。

失业的订单 那些低于机台的青春早早夭亡

我咽下奔波,咽下流离失所 咽下人行天桥,咽下长满水锈的生活

我再咽不下了 所有我曾经咽下的现在都从喉咙汹涌而出 在祖国的领土上铺成一首 耻辱的诗

希望大家,读一下,也听一下。

然后明白一点,这个国家里面,不止我们,不止生活得下去的我们,还有他们。

这个他们,也远不止杀马特。

.png)