有读者买了我的《我疼》,邮寄来,要我签名。寄回时是通过邮局,邮局工作人员说要检查。“还要检查?”我问,“之前都不要。”答曰:“现在查得严了。”对方把书翻成扇子一样,又问:“这书是正规出版社出的吗?”我反问:“人民文学出版社是正规出版社吗?”对方说:“我不知道,有书号吧?”

见我写地址,又警惕:“寄北京?寄北京邮件更要严查。”于是又查一遍。为什么寄北京要严查?难道只有北京是中国?或者只有北京不是中国?

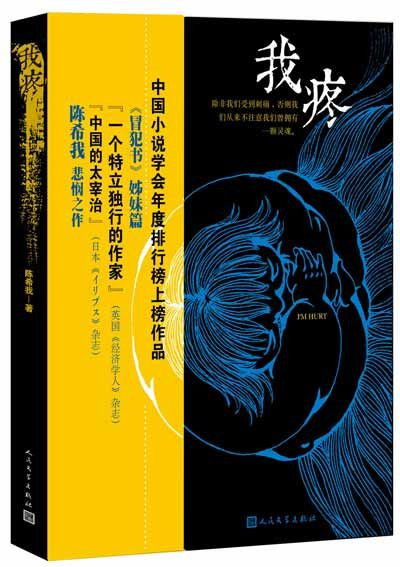

我这人挨管意识淡薄,平生最厌恶的就是被管。不服管,于是写的东西屡屡不得通过。我的《冒犯书》就是在同一城市被查的,至今是冤案。书籍检查官是我最深恶痛绝的群体,简直不共戴天。

蓦然想起鲜有检查官的年代。

当年大学毕业,学校在毕业分配上营私舞弊,我不服,闹,结果被处分,发配到一所农村中学。这里处在城乡结合部,“三不管”地带,据说历来盛产土匪,自然也盛产游击队。我那学校里还有几个47年共产党“城工部”自我残杀而幸存的,一直没有被平反,常跟我们谈当年神出鬼没的英雄事迹。那里供电不正常,每到晚上,黑暗中七聊八扯倒也好消磨时光。当然也少不了黑暗中的勾搭,学校历史上有许多男女苟且的传说。就在我住的宿舍对面房间,那扇门明显是经过修补的,老教师告诉我,“文革”期间那里曾发生一起捉奸案。当时楼周围满是校领导的眼线,待那男女一入蚊帐,立马轰地冲上去,擂门。据说那女的真是女杰,回道:

“催什么?人家也要穿裤子!”

也许有人会说,“文革”期间这种事管得严。其实不是,是这女的得罪了当时的领导。若非如此,在那种地方,男女苟且之事未必有人管,领导自己也在搞。

那个年代,就是上世纪80年代,报纸上经常会引用革命导师恩格斯的话:“那是一个多么需要巨人,而且产生了巨人的时代。”恩导师讲的是欧洲“文艺复兴”,80年代的中国人也用来指自己的时代。现在想起这话,许多人会扼腕:哪里产生了巨人?现在看来,产生的都是“山大鼠”!有人说,如果没有几年后的一场闹,中国就会改革渐进了。简直痴人说梦!中国知识分子怎么如此千挨万揍仍然幼稚?难道就是“虽九死犹未悔”?

现在很多人怀念80年代,但在我看来,那只不过是一个有着巨大“B感”的年代。我没有用“勃起”,用“B感”,因为那亢奋还不是来源于性系统,而是来源于涨满尿液的另一个系统:膀胱。今天看那年代过来的人,很多都带着这种“B感”,他们还在为理想主义自得呢!中国的理想主义,从来没有从私人出发,只是从集体出发,然后顺便地、悄然地回家看看,所以很快就被集体所喝去。 “启蒙”本来“启”的是个人之“蒙”,但却以民族兴亡为使命,结果自然而然被喝去为民族解放而战了,于是要万众一心;知识分子是天然的“左派”,于是延安成了“乌托邦”。“乌托邦”这个翻译倒很切合,有“邦”就必然有“头领”,虽然这个“邦”之“领袖”不同于那个“邦”之“领袖”,但通通都是对个人的奴役。上世纪80年代“文艺复兴”并非个人的“文艺复兴”,无论是“青春无悔”,还是“为中华崛起”,无论是前者的个人不负责,还是后者的个人负责,都是一团糊涂帐。那是伪“文艺复兴”,所以注定后来要失败。

但我自有我的“文艺复兴”。

我所在那地方,远离城市,但又并非闭塞之地,这使得我常能在课堂上缴获一些小报小刊。这些小报小刊,在城市里查得比较严。“清除精神污染”运动刚搞几年,党报上频频声讨非无产阶级思想,领导在会上三令五申要杜绝小报,检查官在街上抓报贩,我的一些在城市里教书的同学说,他们很难从课堂上缴获这些东西。必须自己花钱,偷偷摸摸去买。所以他们发牢骚:明明大家都喜欢看,为什么那些检查官要去缴?他们缴了拿回去,自己还不是也看?被发配到农村的我倒因祸得福了。为避免自己也成了可厌的检查官,我答应学生,学期末归还他们,现在会影响他们学习。其实影响学习有那么重要吗?其实是我自己也爱看,人一旦有了一点权力,就虚伪起来了。

夜了,那些叫“文学小说”的劳什子写乏了,洗了脚,上床,坐在床头。有着漫长的夜晚。翻开小报小刊,一面面翻,看得津津有味,什么“连环杀人案”,什么“无头女尸”,什么“恐怖的脚步声”……人是需要归俗的,归俗了,才知道“我”在哪里。文艺复兴就是把人归俗。但教科书上不这么说,虽然读到大学毕业,我的“蒙”仍未“启”。感谢小报小刊,使我毕生再不会被任何宏大话语所蛊惑。

“启蒙”离不开科技的支持。苏联倒台前,我曾听到一种说法,其实当时苏联通讯技术也有相当的发展,但执政者禁止民用。另一个证明就是连中国官方也说出口的:网络技术给“阿拉伯之春”插上了翅膀。小报小刊的发展,还只是得益于体制印刷厂放松控制。我记得我当年读大学,印杂志《闽江》,还曾经联系上了军印厂。门口仍然戒备森严,但进去了,就是经济效益说话了。但尽管如此,80年代私人还是不可能拥有印刷机的。但录像机就不一样了,因为走私盛行,私人有了录像机,录像带也可以走私进来。我所在的地方出现了许多录像放映室,田地里搭个棚子,一台录像机,一块白布,几排条凳。门口一块黑板,用五颜六色粉笔写着片名,什么《愤怒的玫瑰》,什么《新金瓶梅》,还分“生活片”、“武打片”等。有的片名莫名其妙,比如写着《爱情躲避球》,我这个正统中文专业毕业、还当着语文教师的人都不知所云。还有一次,我看到一家门口写着《白发麻鬼女传》,后来才知道是《白发魔女传》,敢情港台把片名竖着写,抄的人把“魔”拆两个字了。

那些年,是我们的“嘉年华”,我们整天惦记着去看录像。用汪曾祺《受戒》里的歌谣形容:“心儿有点跳跳的。”学校门口本来有一家公社电影院,此前是我们的圣地,在那里看了许多半脱半遮的电影,如《不该发生的故事》什么的,貌似思想解放,其实是伪解放。那是一个伪解放的年代。那些片子也有曾震撼我们的,诸如《人生》、《芙蓉镇》、《我们的田野》,还有曾经被禁又被解禁的《原野》,但跟那些境外录像摆一起,没人看了,电影院前的小广场长了草。群众的眼睛是雪亮的,农民的语言是直接的,他们说那些片子:

“全是吹巴!”

后来电影院干脆租给“草台班子”跳脱衣舞,才又拉回了观众。

省下食堂一盘荔枝肉,这钱就够看录像了。钻进去,里面满是烟味,女人们身陷其中,那时候女人不娇气,不像现在这样动不动嚷“二手烟”。要是没座位,就只能站着看。那时候年轻,站着看两场,腰板都硬硬的,只要片子吸引我。但其实很多片子也实在不算什么好片,甚至很烂,内容荒唐,但那给我以挣脱感,一种恶的报复感。那是一种怎样的快意!我承认我一直陷在这种极端的逻辑中,但这是没有办法的。尤其到现在又回到了80年代都不如的时代,我知道自己这一生是看不到启蒙的曙光了。既然我们仍处在蒙昧中,就必须先反蒙昧,必须启蒙。启蒙不就是这样的吗?启蒙未必深刻,只要能解放;启蒙未必要高雅,只要可接受;启蒙肯定不精致,但粗砺而有力。莎士比亚许多戏剧也很低俗,“白话革命”时,就写这样的诗:

你心里爱他,莫说不爱他。

要看你爱他,且等人害他。

几乎没有检查官来查,只要把村里和公安搞定。那些当差的也常来看,免费就是。与人欢喜,也与己欢喜。那是共产党人最人性化的年代。如果要说80年代是黄金时代,只有在此时、此地,金光一划而过。

我平生有三个黄金看片期,一是在80年代“前现代”的中国农村,二是在现代国家的日本,三是在中国盗版片盛行的这“后现代”10多年。

某种意义上说,走私和盗版的黄色作品启蒙了中国。

.png)