【编者注】作者微信原文已被和谐,原文发表于2017年12月13日。当地时间2017年12月15日深夜,在天津一名朋友家中藏身的华涌被警察上门抓捕。

11月23日,我和华涌、季风在曼谷的机场互道告别,我回了云南,华和季风回了北京。在这之前,我们三个在泰国经历了一场荒诞的十天之旅。我们本意是逃避一下北京浓郁的雾霾和寒冷的政治空气,去泰国海滩边寻求一次浪漫的艳遇。但我们在曼谷以及芭提雅遭受了严重的挫折,不但一无所获,还丢盔弃甲。我们在珊瑚岛上追逐三个穿比基尼的哈萨克斯坦空姐时,老华一脚踩空,从岛上掉了下去,被锋利的珊瑚礁刺伤了大腿、手臂和脚板。他精疲力尽,满身是血游回海滩边,已经将近昏迷。一个浑身黎黑的土著,用岛上一种奇怪的医术把他从死亡的边缘法救了 来。老华满怀身体的创伤,回到祖国。

像我们所看到的那样,11月十八日,北京大兴区一个外地人聚住的公寓发生了一场火灾,烧死了很多人。紧接着北京政府强行拆除了大片外地人聚住区域,北京的郊区仿佛发生了大地震,一夜之间无数的街区成为辽阔的废墟,几百万外地人在寒冬里被强行驱赶,拖妻携子,流离失所。老华一回到北京,就碰上这个历史时刻——这个场景被描述为”中国国土上最大排华事件”。出于最本能的人性、最基本的公义、最简单的良知、最善良的愤怒,从11月26日到12月初华,多次单枪匹马或同行宋庄的几位艺术家前往大兴区新建村,用影像记录了强拆后的灾难现场,并发布了 到国内外的社交媒体。之后他在某个北方省城躲了几天,他预感到这次独立报道面临的巨大后果。12月7日,老华接到村里的消息,从这个北方省城赶了过去。这天新建村村民集体上街,他们的自建房被一夜之间拆完了,向地方政府讨要说法。在12月7日的影像里,老华清晰地纪录了村民们群情激昂的集体行动,村民与各级官员的据理斗争,以及老华如何被村民们保护起来,巧妙地逃脱了现场警察对他的抓捕。这仿佛回到了一种红色电影里的熟悉情景——八路军的地下交通员被村民掩护起来,逃脱日本兵的追捕。老华最后的一段镜头演变成一种经典的革命英雄主义叙事:在北京五环外,一个镇定自若的北京郊区大妈亲自驾车,后座还有几个身强力壮的男性村民,把他送到一个安全的路口,老华满脸风霜地下车,悲壮地向护送他的村民们挥手告别,他的脖子上紧紧地系着郊区大妈送他的一条碎花丝巾,他的花白的脏辫和丝巾一起在风中猎猎飘舞。这种情景异常符合他的成长环境——在东北辽河边一个部队大院长大的孩子,在部队礼堂里看了无数部这样的红色电影。他的英雄主义情怀再次生长出来。

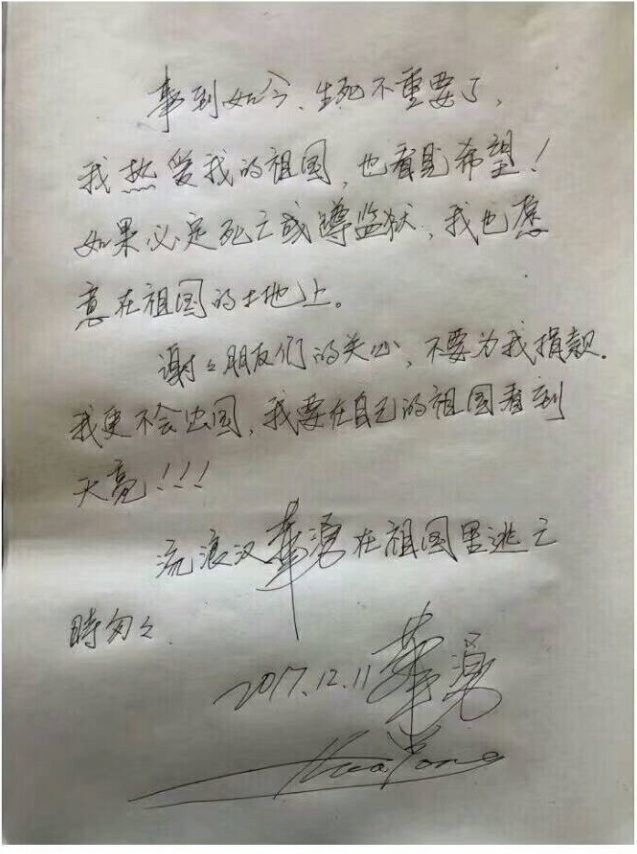

很快,追捕的大批警察迅速来到了通州区诗人季风的家里——华涌在宋庄租处的隔壁邻居,进行了 搜查。18+1大期间,华涌被软禁了一段时间,他经常偷偷翻墙过来,在老季这里踏饭踏住。警察直奔老季这里,在情理之中,更何况他和老华刚刚来了一次惨不忍睹的泰国之旅。老华在五环外的某个角落接到季风的消息,当时他可能正准备赶往通州,于是开始了仓皇的独自逃亡之旅。作为一个老炮,老华拥有丰富的逃跑经验和多样化的反侦察手段,他的身后写满了具有喜剧色彩的逃跑成功史和悲剧色彩的逃跑失败史。老华借助一些热心朋友的帮助和现代交通工具,像老辣的地下党一样从A市逃到B市,从C城逃到D城。他在华北诸省市频繁地更替地点,辗转流离,风餐露宿,甚至还乔装了一番,用大衣和帽子把自己裹得严严实实,把他富有特征的加勒比海岸雷鬼风格遮挡起来。在逃亡的间隙,他还保持每天在twitter上向国内外朋友报平安的习惯,发表时而惊慨激昂时而悲观丧气的演讲,他甚至认为自己会被当局暗杀,这种混杂的心态转变暗示了他逃跑过程中的惶恐、紧张、方奋和不确定性。在最后一次的逃亡视频中,他沉痛地表示,护送他逃跑的五个村民已经被官方刑拘了,他对接下来的逃亡旅程充满了忧伤。

他再也不敢回到宋庄——位于北京市通州区的著名画家村。作为一个流浪艺术家,他在那里生活了8年。在那个村子,他曾多次被软禁、抓捕,也曾多次潜逃和隐身。也是在那个村子,他从一个只关注卖画的职业艺术家转变成一个追求自由与人权的独立行动者,并成为中国最后一个被释放的劳教犯。在2014年以来多次的“向死而行”的常规旅途中,他曾经消耗了过多的年华、精力和情感,他多次遭遇女人、婚姻、生育以及亲情的危机,曾经穷困潦倒,生不如死,堕入空虚、 孤寂和黑暗的深渊,无数次流下荒诞、肤浅、心酸和真实的泪水。这一次,老华开始了一场对他个人而言有史以来难度最大的一次逃亡之旅,成为国家的故人,他将在国内外无数华人的注视中,在国土内陆深处书与一个个人英雄的当代范本,它将是这个荒诞扭曲的时代极具传奇色彩的一部分。