今天,第二届国际人类基因组编辑峰会来到了第二日。按照议程,中午11点30分应是题为“人类胚胎编辑”的专题讨论会。作为原定议程中要参与共同讨论的学者之一,这几天的新闻焦点人物贺建奎得到了专场讨论的机会。

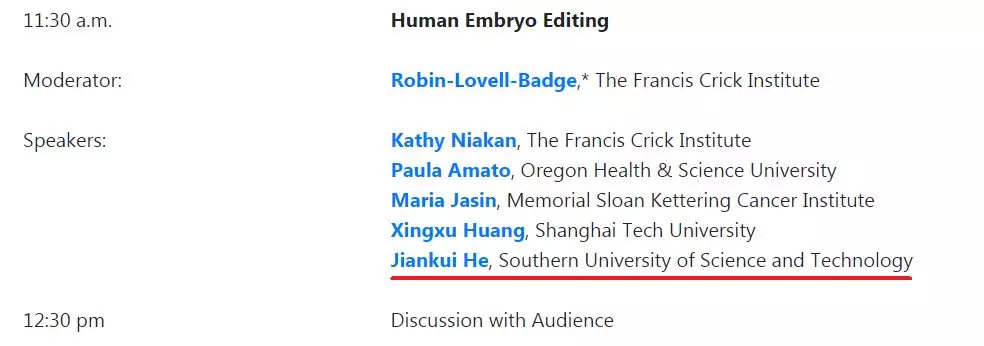

讨论会原定议程

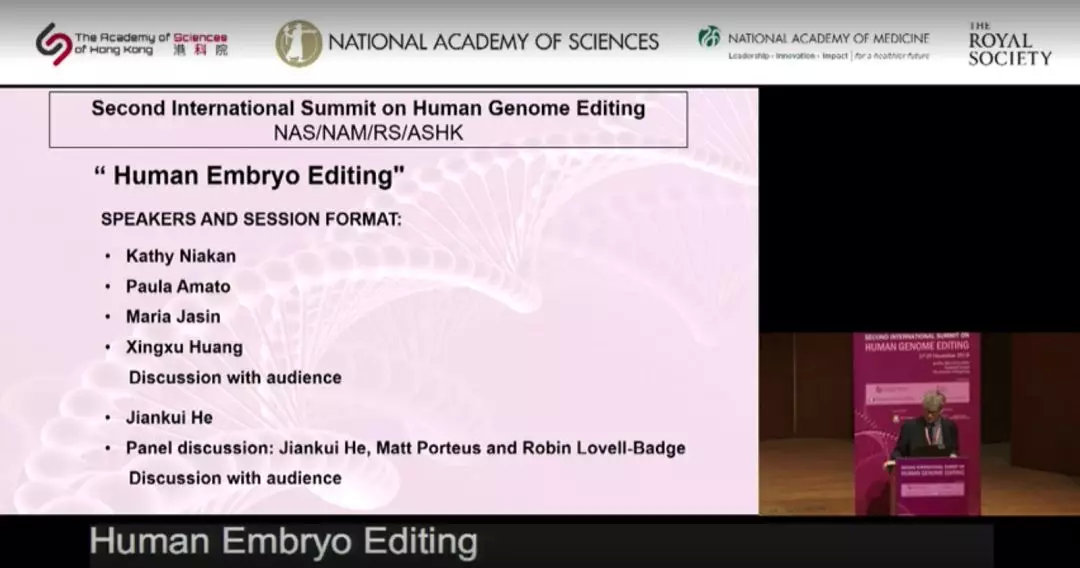

讨论会最新议程

参与讨论的科学家还包括斯坦福大学的Matthew Porteus教授和弗朗西斯·克里克研究所的Robin Lovell-Badge教授。前者的研究重点是用基因组编辑治疗儿童遗传病,后者的研究重点则是在胚胎发育中,细胞如何决定自己的命运。

参与本次讨论的Matthew Porteus教授和Robin Lovell-Badge教授

演讲速记

Robin Lovell-Badge教授:我们应该给予贺教授一个机会,让他从科学和其他角度进行一个解释。我们应当允许他做发言,而不要中途进行打断。作为讨论会的主持,我事先并不知道这个爆炸性的新闻。事实上,最初递交的PPT里也没有涉及这项工作。有请贺教授。

贺建奎:首先我想向大家说一声道歉。在没有完成同行评议的时候,这项工作的结论就提前在会议前公布。目前这项工作已经递交给了科学期刊评审。今天我的演讲将集中在猴子和人类的数据中。

HIV感染是发展中国家的重要负担。它不但是一种严重的未满足医疗需求,更会让患者遭受歧视。在中国,新发感染人数正不断上升。暴露于HIV环境下,但尚未感染的婴儿(HEU)是全球的一大挑战。

在全球范围内,天然的CCR5变异能产生HIV-1的抵抗。CCR5是我们研究最为透彻的基因之一。

我们在小鼠中做了多代的研究。3代小鼠研究表明,它们的组织看上去很正常,行为也没有异常。因此我们决定推进到人类研究。

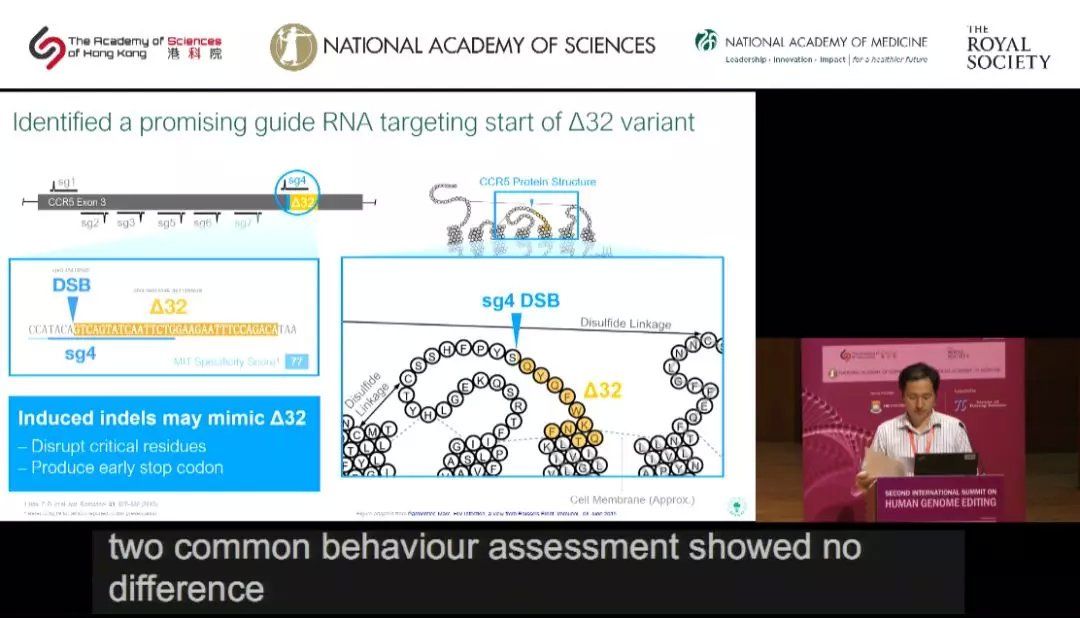

我们找到了一种非常具有潜力的向导RNA,它能造成CCR5基因的delta32变异。之前,同一个向导RNA曾用于多类细胞的测试,没有发现脱靶效应。其中,我们发现一个叫做sg4的向导RNA效率最高。它靶向的序列在猴子与人之间都是保守的。

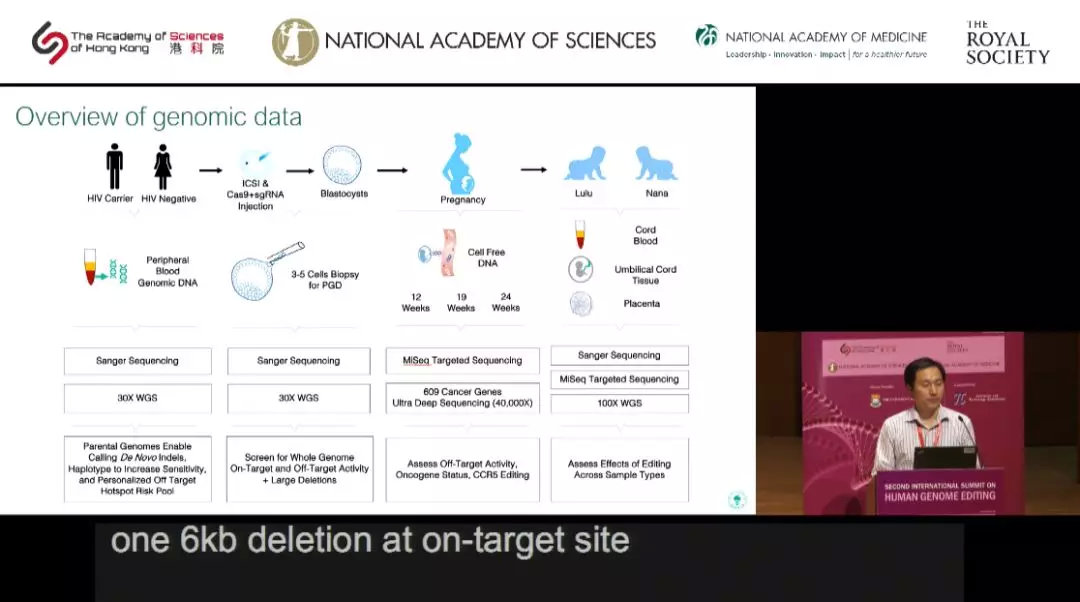

我们发现注射基因编辑的时机,会影响到编辑的效率。早期的微注射,能够减少嵌合(mosaicism)的发生。我们也发现Cas9蛋白在注射会后降解,因此设计了二次注射,对方法进行调整。

在确立了方法,调整了效率后,我们决定应用于人类胚胎。我们发现,这些胚胎的胚胎干细胞标志物都表达正常,表明了安全性。

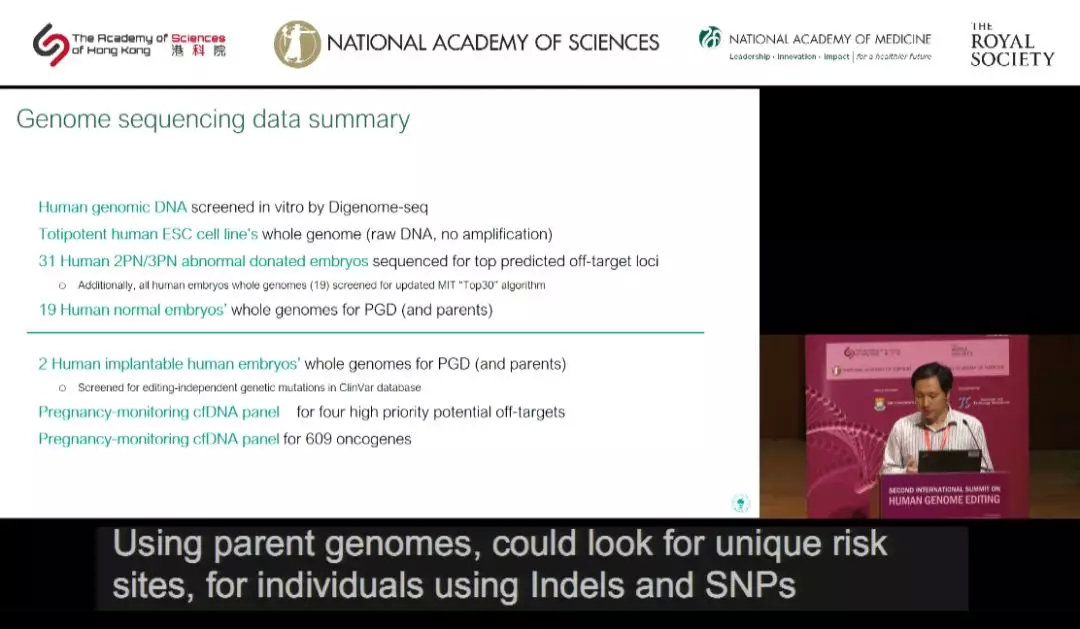

我们知道这项研究里,关键的安全性担忧在于脱靶。因为胚胎里只有1-4个细胞,所以任何脱靶效应,都会造成极为严重的全身性后果。因此我们对胚胎做了单细胞测序,并通过调整,减少测序的假阴性率;其次,我们还对父母的基因组进行测序作为比对,寻找由基因编辑带来的特定变异;第三,我们还测试了现有工具预测的高风险脱靶位点。

总体来讲,我们没有看到任何断裂位点,也没有在高风险脱靶位点附近看到编辑活性。对于人类胚胎干细胞系的测序则找到了一个潜在的脱靶效应,但我们不清楚这是由遗传导致的,还是由基因编辑导致的。在19个人类胚囊(blastocyst)里,全基因组测序也都没有观察到脱靶。

接下来最关心的,就是人类试验。我们对父母双方都做了基因组测序,以用于检测脱靶效应。这些父母都是父亲为HIV病毒携带者,母亲为HIV病毒阴性。我们对父亲的精子进行了清洗,然后进行基因编辑。在怀孕过程中,我们一直紧密随访,直到孩子健康平常地出生。

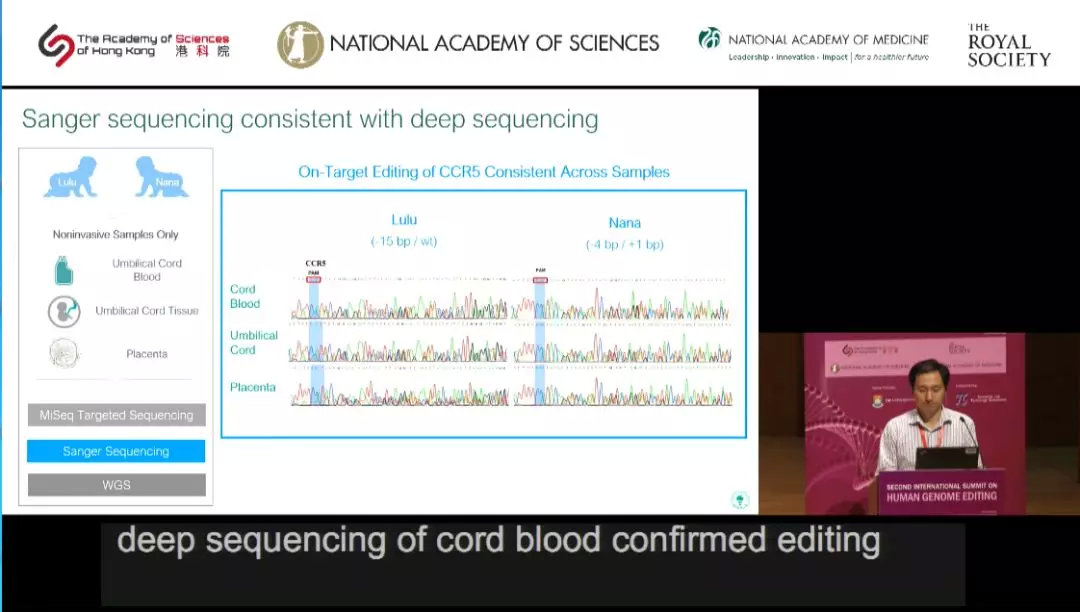

试验中,我们对胚囊进行了测序,结果表明一个胚囊出现了移码变异,CCR5蛋白更短;另一个胚囊出现了CCR5的部分删除,这个变异让CCR5蛋白变得不稳定,能减弱HIV的感染。

父母了解到相应的风险后,这些胚囊被植入母体,开始怀孕。

怀孕的第19周和第24周,我们分析了母亲血液中的无细胞DNA(cfDNA),其中没有见到有新产生的致癌性突变;后续的脐带血分析也确认了基因组编辑的结果。

将来,我们将检测这两名孩子对HIV病毒的抗感染能力,也会一直进行随访,直到她们长到18岁。

讨论环节

Robin Lovell-Badge教授:CCR5是否是一个可靠的靶点?我们是否已经足够了解CCR5的功能?你提到有很多人具有这个基因变异,但大部分是北欧人,在中国并不常见。这有几种可能,一是这个变异没有传过来,二是这个变异由于中国的选择压力而消失了。编辑CCR5是否会引起其他复杂的情况,比如西尼罗病毒感染?另外,出现CCR5变异的流感患者病情可能更严重,这或许不是好事?

贺建奎:我们选择CCR5有多个原因。首先,HIV感染是一个发展中国家常见的问题,HEU儿童也是一个全球问题。其次,我们已经研究这个基因几十年了。第三,我们也获得了知情同意的许可,会在将来18年对她们做长期检查。

Robin Lovell-Badge教授:CCR5在免疫系统里,一定有其他和HIV感染无关的功能。我们知道免疫系统会影响身体,包括大脑。你的小鼠实验表明编辑CCR5没有影响小鼠的行为,但几年前,一个工作表明,CCR5缺失的小鼠出现了某些行为能力的增强。所以你真的了解CCR5和它在免疫系统里的功能吗?

贺建奎:我反对使用基因编辑做任何生理上的增强。我们研究CCR5是因为它是一个简单且受人了解的基因。将来,我们可以研究更多复杂的基因。

Matthew Porteus教授:我想问一些关于数字的问题。有多少夫妻参与了这项研究?每名母亲提供了多少卵子?一共编辑了多少胚胎?又植入了多少胚胎?多少胚胎成功怀孕并出生?

贺建奎:一共有8对夫妇参与了这项研究,其中1对中途退出,还剩7对……

Matthew Porteus教授:他们都是父亲为HIV病毒携带者,母亲为HIV病毒阴性吗?

贺建奎:是的,这是研究的要求,所有夫妻也同意开展研究。我们就使用普通体外受精技术,收集卵子,然后注射Cas9……

Matthew Porteus教授:一共注射了多少个?

贺建奎:大概有31个胚囊左右……

Matthew Porteus教授:一共注射了31个胚囊吗?

贺建奎:注射的有更多,有31个发育到了胚囊阶段。

Matthew Porteus教授:不知道中国方面的审评是如何的。你如何与你的上级讨论?患者的知情同意是怎么做的?试验设计又是怎么做的?

贺建奎:首先,我和一些科学家们进行了讨论,他们认为CCR5是一个很好的靶点。在2017年冷泉港,以及加州大学伯克利分校的一些研讨会上,我也得到了一些反馈,其中有正面的,也有批评。我还和美国的一些伦理专家谈论过,初步结果也给一些科学家们看过。

Matthew Porteus教授:有多少人读过或审查过这份知情同意书?

贺建奎:4个人。

Robin Lovell-Badge教授:那在知情同意的过程中,是你直接与患者接触,还是和项目无关的人和患者接触?

贺建奎:一开始是我的团队成员与患者接触。1个月后,他有事离开了,所以是我和另一名教授与患者进行接触。

Robin Lovell-Badge教授:所以你直接参与了和患者的沟通?

贺建奎:是的,我直接参与和患者沟通。

Matthew Porteus教授:那你是如何招募到这些患者父母的?是通过个人联系吗?

贺建奎:我是通过网上的HIV/AIDS志愿者小组招募的。

Robin Lovell-Badge教授:我把接下来的时间交给大家提问。

问答环节

David Baltimore教授(1975年诺贝尔生理学或医学奖得主):我插播一句。上一届峰会中,我们提到如果缺乏“对于恰当性的广泛社会共识”,任何对于生殖系的编辑都是不负责任的。我认为现在这个共识依旧成立,目前的临床应用也还是不负责的。这个过程并不透明,我们在整个事情发生之后才知道,甚至连孩子都已经出生了。在医学上,基因编辑并不是必须的。今天早些时候,会议里提到的疾病,其应用都比保护一名HIV患者要更为广泛。我们的峰会会在明天就这个事件做一个总结陈述。

刘如谦(David Liu)教授(2017年《自然》杂志十大年度人物之一):我这边有两个问题。首先我不觉得这背后有未满足的医学需求。父亲虽然是HIV携带者,但通过清洗精子,已经可以产生不受感染的胚胎。请你解释一下对于这几名特定的患者来说,存在什么未满足的需求?

另外,这些基因编辑的决定来自患者本身,而不是科学界。我在想,整件事件里,科学家和医生群体的职责体现在哪里?为什么是患者自己,而不是我们做出应不应该做基因编辑的决定?

贺建奎:为什么说CCR5的编辑是未满足的需求?我觉得这不是给特定的患者,而是对于整个HIV感染群体的。目前我们还没有HIV疫苗。我也和一些患者谈过,有些患者的村庄里,30%的人都感染了艾滋病。事实上,我对我们的成果感到自豪。对于这个孩子,她能对HIV病毒产生免疫力。我会更加努力地工作,终身为她们负责。

Matthew Porteus教授:我打断一下,目前还有其他在怀孕的母亲吗?

贺建奎:还有1名,但现在还在怀孕早期。

提问听众1:我问两个关于伦理方面的问题:能否介绍一下,具体的伦理是怎么通过的?然后能否详细介绍下未来对于这两名孩子的治疗筛查计划?

贺建奎:你身边是否会孩子,有朋友会得严重的疾病?他们需要帮助。对于患者来说,我们拥有技术。技术得到越早的应用,就能造福更多人。

未来我会保持透明和公开,向全世界公开孩子的生理信息,大家一起决定下一步。

提问听众1:我的问题是更直接的。未来你将如何对这两名孩子负责?

Robin Lovell-Badge教授:你会向世界公布孩子们的身份吗?如果不公布,又怎么能确认她们是否真的获得了成效?全世界都很关注她们是否健康。

贺建奎:按照规定,我们不能公布患者的具体身份。我们会把数据递交给监管部门和专家。

提问听众2:我们很好奇,你是如何说服父母参加这个实验的?你有没有告诉他们还存在其他的方法?在伦理审评上,几个人参与了?

贺建奎:这些志愿者都有很好的教育背景,他们了解HIV,了解HIV药物,了解其他的方法。他们一般会在一个社交网络里分享信息,连最新的学术研究都知道。志愿者们也做到了知情同意。他们了解基因编辑技术和其副作用,我们双方都充分交换了信息。

Matthew Porteus教授:知情同意书会向大家公开吗?

贺建奎:事实上,知情同意书已经在我的实验室官方主页上公开了。我们的研究论文也有10多位学者已经看过。我最初计划在预印本上发布论文,但有人建议我先做同行评议。我接受了他的建议。

提问听众3:在英国,大概要接受一定教育的人才能懂得基因组是什么。你怎么确认患者们能听懂知情同意书里的内容?

贺建奎:我们为每组患者安排了1个小时10分钟的时间。知情同意书有20页,我们一页一页,一段一段,一行一行地做了解释。其中,他们有权提出任何问题。最后,我们也会给他们私下讨论的时间。他们有权当天就做出决定,也有权回家讨论后再告诉我们讨论的结果。

提问听众3:你们其中有任何人接受过关于知情同意的培训吗?

贺建奎:我们的知情同意分为两轮,第一轮是我的团队成员进行的非正式咨询,大概2个小时。第二轮是正式的。我读过NIH的知情同意指南。

Robin Lovell-Badge教授:我这边有一个之前收集到的问题,大家都很关心。你的研究经费是哪里来的?

贺建奎:在临床阶段,钱都是我自己出的。测序则是学校的经费。

Robin Lovell-Badge教授:我们知道你还开了几家公司,你的公司有为此付钱吗?

贺建奎:我的公司没有参与这个项目,资金、设备、场地都是我个人提供的。

Robin Lovell-Badge教授:患者们需要付给你们钱吗?

贺建奎:不,我们会支付所有患者产生的费用。

提问听众4:科学家应该对患者负责。将来你决定如何对她们负责?比如你会如何安排她们接种疫苗的计划,又如何评估她们的精神健康水平?

贺建奎:我们会做长期的随访。她们会定期来到我的实验室。无论是HIV病毒,还是西尼罗病毒,我们都能做测试。

提问听众5:我的问题是关于脱靶效应的评估。你刚才提到对单细胞做了全基因组测序,但据我所知,目前并没有所谓的单细胞全基因组测序的靠谱方法。另外我想问一下,包括诸多中国学者在内,都有一个共识,就是不能做生殖系细胞的编辑。为什么你要跨过这条红线?为什么要偷偷做研究?

贺建奎:关于脱靶效应,我们会在植入前,找多个细胞,用目前最好的方法做测试。测序结果可能会有遗漏,所以我们测试了不少胚胎,综合考虑脱靶效应。

Robin Lovell-Badge教授:你知道所有人都会反对你的做法,但为什么你还要偷偷做实验?如果你询问科学群体,很多人都会说不行。但你没有和科学群体讨论。

贺建奎:事实上我和一些科学群体讨论过,也得到了不少反馈。在临床试验阶段,我也和一些美国专家做过探讨。

提问听众6:我的问题是关于这两名小女孩的命运。这两名小女孩编辑结果不一样,一名能对HIV病毒产生免疫。她们的父母会因此区别对待两名女孩吗?基因改造会影响她们结婚生子的命运吗?会有人希望让这个改造结果在家族里延续下去吗?基因改造是否会影响别人对她们的看法?

贺建奎:我的哲学是这样的。我不会用工具去控制她们的未来,她们有选择的自由,有权选择自己的生活。

Robin Lovell-Badge教授:时间原因,最后我再问两个群众很关心的问题。第一个问题,你预计到社会会有这个反应吗?

贺建奎:这个新闻是提前泄露出去的,所以一切都是我的预料之外。但我过去分析过一些调研结果,中国,美国,欧洲的调研都表明群众支持胚胎编辑。

Robin Lovell-Badge教授:最后一个问题,如果是你的孩子,你还会给他/她做基因编辑吗?

贺建奎:如果我的孩子有类似的风险,我会首先做这样的尝试。

Robin Lovell-Badge教授:我们再次感谢贺教授愿意来到会场和大家分享!

会场座无虚席

相关阅读:中国数字空间 | 医学伦理