“喝茶”的版本间的差异

来自China Digital Space

| 第1行: | 第1行: | ||

[[File:Drinktea.jpg|300px|thumb|right|被警察叔叔请喝茶]] | [[File:Drinktea.jpg|300px|thumb|right|被警察叔叔请喝茶]] | ||

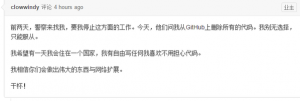

| + | [[File:喝茶.png|300px|thumb|right|shadowsocks的作者@clowwindy 表示,删除代码是出于警方的要求。]] | ||

| + | 中国的网络语境中,“喝茶”一词通常指中国公民因为某些言行被警方或相关政府部门传唤或约谈,类似的表述还有“查水表”、“社区送温暖”等。 | ||

| + | |||

| + | 近年来,随着中国的网络审查技术不断发展,政府对公民的日常监控也持续加强。这种监控的范围相当广泛,不仅包括墙内的社交平台,如微博和微信,也涵盖了推特、Reddit、YouTube等墙外平台。不论在墙内还是墙外,网民发表的任何可能被视为敏感或引发社会不稳定的言论,都有可能被捕捉并记录下来,成为被请去“喝茶”的理由。许多网民曾因公开或私下表达对时事的个人看法,或关注敏感事件(如“[[六四]]”事件),而被警方关注。 | ||

| + | |||

| + | 尽管“喝茶”表面上指的是一种友好的交谈,但许多时候实际情况却与此相反,真正的“喝茶”过程往往充满威胁和恐吓。警方会根据他们收集到的信息,询问被约谈者的想法,要求他们对自己的言论做出解释。他们采取的手段既包括软性劝说,也包括强硬要求,比如要求被约谈者删除相关贴文、关闭社交账号,签署保证书,承诺将来不再发表“不和谐”的言论等等。2015年,著名[[翻墙]]工具shadowsocks的作者在被警方喝茶后,宣布放弃项目维护,并删除了GitHub平台上的所有代码。 | ||

| + | |||

| + | 尽管当局经常要求被约谈者对谈话内容严格保密,但仍有许多网民顶住压力,勇敢地将自己的“喝茶”经历记录下来,并向更多人分享如何应对警方询问、对抗威胁和恐吓的经验。这些记录不仅是对中国审查制度的直接见证,更是捍卫言论自由和公民权利的重要武器。中国数字时代曾收录多篇这样的“喝茶记”: | ||

| + | |||

| + | <blockquote> | ||

| + | 2010年,因发表文章批评上海世博会中的政治宣传、过度开销、扰民等情况,一名大学生被喝茶; | ||

| + | 2010年,因参加艾未未发起的“百推活动”,数十名推友被请去喝茶; | ||

| + | 2013年,[http://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/%E5%8D%97%E5%91%A8%E6%96%B0%E5%B9%B4%E7%8C%AE%E8%BE%9E%E4%BA%8B%E4%BB%B6/ 《南方周末》新年献词事件]中,伊能静、李开复等人曾因在微博上声援《南方周末》而“被喝茶”。<ref>[http://www.chinese.rfi.fr/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20130111-%E4%BC%8A%E8%83%BD%E9%9D%99%E6%9D%8E%E5%BC%80%E5%A4%8D%E5%9B%A0%E5%BE%AE%E5%8D%9A%E5%A3%B0%E6%8F%B4%E5%8D%97%E5%91%A8%E8%A2%AB%E2%80%9C%E8%AF%B7%E5%96%9D%E8%8C%B6%E2%80%9D 法广]</ref> | ||

| + | 2014年,作家慕容雪村记录自己因支持参与六四研讨会,被北京国保约谈的经历; | ||

| + | 2017年,女权活动家,话剧《阴道之道》编剧、演员肖美丽,被疑似国保人员多次约谈并逼迁; | ||

| + | 2019年,一名网民因网购了资中筠先生的两本书《老生常谈》和《美国十讲》被约喝茶; | ||

| + | 2022年,作者楼哥因在微博上公开质疑浙江绍兴警方,被“跨省喝茶”; | ||

| + | 2022年,网民陈建因发布自己在四川省大凉山彝族美姑县参加婚宴的视频,被当地调查组请去喝茶,理由是影响了当地扶贫脱困的形象及疫情防控; | ||

| + | …… | ||

| + | </blockquote> | ||

| + | |||

“喝茶”一词通常指由于言论或公民行动被警方约谈。 | “喝茶”一词通常指由于言论或公民行动被警方约谈。 | ||

| − | 例如,在2013年1月的 | + | 例如,在2013年1月的 |

=== 数字时代相关文章 === | === 数字时代相关文章 === | ||

2024年4月15日 (一) 06:14的版本

中国的网络语境中,“喝茶”一词通常指中国公民因为某些言行被警方或相关政府部门传唤或约谈,类似的表述还有“查水表”、“社区送温暖”等。

近年来,随着中国的网络审查技术不断发展,政府对公民的日常监控也持续加强。这种监控的范围相当广泛,不仅包括墙内的社交平台,如微博和微信,也涵盖了推特、Reddit、YouTube等墙外平台。不论在墙内还是墙外,网民发表的任何可能被视为敏感或引发社会不稳定的言论,都有可能被捕捉并记录下来,成为被请去“喝茶”的理由。许多网民曾因公开或私下表达对时事的个人看法,或关注敏感事件(如“六四”事件),而被警方关注。

尽管“喝茶”表面上指的是一种友好的交谈,但许多时候实际情况却与此相反,真正的“喝茶”过程往往充满威胁和恐吓。警方会根据他们收集到的信息,询问被约谈者的想法,要求他们对自己的言论做出解释。他们采取的手段既包括软性劝说,也包括强硬要求,比如要求被约谈者删除相关贴文、关闭社交账号,签署保证书,承诺将来不再发表“不和谐”的言论等等。2015年,著名翻墙工具shadowsocks的作者在被警方喝茶后,宣布放弃项目维护,并删除了GitHub平台上的所有代码。

尽管当局经常要求被约谈者对谈话内容严格保密,但仍有许多网民顶住压力,勇敢地将自己的“喝茶”经历记录下来,并向更多人分享如何应对警方询问、对抗威胁和恐吓的经验。这些记录不仅是对中国审查制度的直接见证,更是捍卫言论自由和公民权利的重要武器。中国数字时代曾收录多篇这样的“喝茶记”:

2010年,因发表文章批评上海世博会中的政治宣传、过度开销、扰民等情况,一名大学生被喝茶; 2010年,因参加艾未未发起的“百推活动”,数十名推友被请去喝茶; 2013年,《南方周末》新年献词事件中,伊能静、李开复等人曾因在微博上声援《南方周末》而“被喝茶”。[1] 2014年,作家慕容雪村记录自己因支持参与六四研讨会,被北京国保约谈的经历; 2017年,女权活动家,话剧《阴道之道》编剧、演员肖美丽,被疑似国保人员多次约谈并逼迁; 2019年,一名网民因网购了资中筠先生的两本书《老生常谈》和《美国十讲》被约喝茶; 2022年,作者楼哥因在微博上公开质疑浙江绍兴警方,被“跨省喝茶”; 2022年,网民陈建因发布自己在四川省大凉山彝族美姑县参加婚宴的视频,被当地调查组请去喝茶,理由是影响了当地扶贫脱困的形象及疫情防控; ……

“喝茶”一词通常指由于言论或公民行动被警方约谈。 例如,在2013年1月的

数字时代相关文章

- Matters|jokasen:记录两次被喝茶的经历

- 肖美丽:国宝请“喝茶”到底要聊啥——问国宝的5个问题

- 一个学生最近被喝茶的记录

- 谷歌搜索:更多 CDT【喝茶】相关文章

- CDT 网站:【喝茶】相关文章索引