“中国独特论”的版本间的差异

来自China Digital Space

| 第15行: | 第15行: | ||

正是在“中国独特论”以及“复杂中国说”指导下,《[[环球时报]]》从一家名不见经传的小报,发展成为颇具影响力的报纸,吸引了众多眼球,在中国舆论场掀起一场又一场风波。《环球时报》一直以来就以[[民族主义]]为指导,它的报道往往混淆客观事实与主观倾向之间的界限,在全世界每天发生的各类新闻中,在选取新闻事实和报道角度方面,经常刻意的断章取义,移花接木,向国人传播经过它过滤、选择后的国外信息,让本来就不能完整、全面地接触国际新闻的读者,在不知不觉中顺找《环球时报》的思路走下去,沿用《环球时报》的思想、观点观察、分析问题,最终在心理上、思维上给予接受,潜移默化,春风化雨。这种内化在报道文本中的“导向”以新闻事实的面貌出现,才是真正有效而强大。阅读并信任《环球时报》的普通受众,尤其是年轻读者,很难不被这种“新闻”所影响,进入其设定的思维模式,致使新生代不能客观看世界,许多年轻人的国际观狭隘。<ref>[https://zhuanlan.zhihu.com/p/71145270 胡锡进和他的“复杂中国说”]</ref> | 正是在“中国独特论”以及“复杂中国说”指导下,《[[环球时报]]》从一家名不见经传的小报,发展成为颇具影响力的报纸,吸引了众多眼球,在中国舆论场掀起一场又一场风波。《环球时报》一直以来就以[[民族主义]]为指导,它的报道往往混淆客观事实与主观倾向之间的界限,在全世界每天发生的各类新闻中,在选取新闻事实和报道角度方面,经常刻意的断章取义,移花接木,向国人传播经过它过滤、选择后的国外信息,让本来就不能完整、全面地接触国际新闻的读者,在不知不觉中顺找《环球时报》的思路走下去,沿用《环球时报》的思想、观点观察、分析问题,最终在心理上、思维上给予接受,潜移默化,春风化雨。这种内化在报道文本中的“导向”以新闻事实的面貌出现,才是真正有效而强大。阅读并信任《环球时报》的普通受众,尤其是年轻读者,很难不被这种“新闻”所影响,进入其设定的思维模式,致使新生代不能客观看世界,许多年轻人的国际观狭隘。<ref>[https://zhuanlan.zhihu.com/p/71145270 胡锡进和他的“复杂中国说”]</ref> | ||

| − | |||

| − | |||

参见 [[中国模式]]、[[胡锡进]]、[[环球时报]]、[[民族主义]]、[[专制主义]]、[[极权主义]]、[[洗脑]] | 参见 [[中国模式]]、[[胡锡进]]、[[环球时报]]、[[民族主义]]、[[专制主义]]、[[极权主义]]、[[洗脑]] | ||

2024年2月22日 (四) 17:20的版本

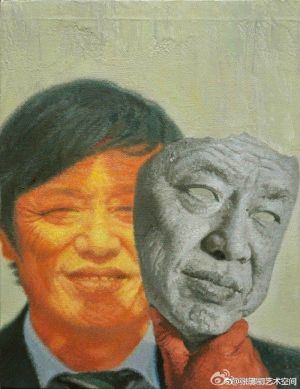

“中国独特论”是环球时报前总编辑胡锡进常用的论述方式,用以阐述中国的政治体制特色,尤其是强调中国共产党的领导作用。他主张,这种与西方民主制度明显不同的体制,是中国发展和崛起的关键。这种观点旨在说明中国模式的独特有效性,与他的“复杂中国论”相似,都是试图为中国现行体制提供辩护和解释。

胡锡进在2012年6月发微博称:

“假如我不是中国人,我一定会活得敞亮,少很多纠结。我会看中国热闹,它又大又穷又折腾又没人缘,人多得像蚂蚁。它的发展更像是心比天高命比纸薄的挣扎,是全世界优雅人士的笑料。”

但紧随其后的是:

“可惜我就是中国人,生在国家和所有国民与命运抗争的激流中,看遍成功,也看遍失败和殊死般争执。我爱、恨、心疼这个国家。”[1]

这条微博也被许多网友视为胡锡进为专制辩护的“内心独白”。

正是在“中国独特论”以及“复杂中国说”指导下,《环球时报》从一家名不见经传的小报,发展成为颇具影响力的报纸,吸引了众多眼球,在中国舆论场掀起一场又一场风波。《环球时报》一直以来就以民族主义为指导,它的报道往往混淆客观事实与主观倾向之间的界限,在全世界每天发生的各类新闻中,在选取新闻事实和报道角度方面,经常刻意的断章取义,移花接木,向国人传播经过它过滤、选择后的国外信息,让本来就不能完整、全面地接触国际新闻的读者,在不知不觉中顺找《环球时报》的思路走下去,沿用《环球时报》的思想、观点观察、分析问题,最终在心理上、思维上给予接受,潜移默化,春风化雨。这种内化在报道文本中的“导向”以新闻事实的面貌出现,才是真正有效而强大。阅读并信任《环球时报》的普通受众,尤其是年轻读者,很难不被这种“新闻”所影响,进入其设定的思维模式,致使新生代不能客观看世界,许多年轻人的国际观狭隘。[2]

参见 中国模式、胡锡进、环球时报、民族主义、专制主义、极权主义、洗脑

中国数字时代

- 秦晖:中国模式是只能感恩不许问责

- 【麻辣总局】“胡编生成器”上线 一秒生成“胡锡进体“评论文

- 环球时报总编胡锡进新浪微博网友评论存档 (部分)

- 非虚构故事|胡锡进:一个两头“拱火”的人

- 马千里:胡锡进的中国与中国的胡锡进

- 谷歌搜索:更多 CDT【中国独特论】相关文章

- CDT 网站:【中国独特论】相关文章索引