2010年3月20日这个星期天早晨,人们醒来时笼罩在西方国家空袭利比亚卡扎菲政权的新闻之中,一切是那么富有戏剧性,对于生活在中国的人们而言,似乎有些意外。然而,“敏感地带”行为艺术展同样袭击了中国当代艺术,意味着伪当代艺术像腐朽政权一样成为历史古董,行为艺术将成为推动时代艺术变革的激情动力。可以说,行为艺术是治疗中国传统艺术贫血、文化阉人的最佳良药,至少它不再把规避权力、归隐山林作为最高艺术境界,更不必迎合强权、讨好世俗,艺术家按照自己的生活体验,身体力行地表达思想情感,无需技艺驯化和理论体系。生活本身就是最大的艺术,行为本身就是最好的工具。此外,政治是当代中国艺术家必须攻克的精神障碍,否则他们就没有文化尊严、没有生活权利、没有创作自由,甚至谈不上是21世纪的文明人。

黄香的《茉莉花开》是个具有时效语境的艺术作品,同时表达了一名中国公民的政治立场、价值理念、理想勇气。作者把自己身体捆在一团茉莉花里,并盖着一块黑布,象征着强权一手遮天的残酷现实,茉莉花代表从北非掀起的反独裁浪潮。行为过程随着歌声“好一朵茉莉花”的响起,引发现场观众不自觉地场景效应,接着是“丧小组”行为艺术团体的进入,他们像一个个死神使者,通过吊丧仪式宣告新生命即将来临。在一个艺术展示场所,出现“敏感地带”、星期天下午、茉莉花、猩红血祭、奔丧小组,这些只有行为艺术才能实现的场景效果。

成力的《艺术卖比》作品,它以最直接的方式向当代艺术家发起了猛烈攻击,通过性交这一原始行为来揭示中国当代艺术出卖灵魂的猥琐本质。尽管成力的行为作品在回避粗俗的字眼,可“比”谐音指向却毫不含糊,似乎在讽刺艺术拍卖比价的意思。事实上,卖艺卖身是不值一提的行为现象,唯独出卖灵魂人格是艺术的伦理忌讳,文化良知是艺术家最后的道德底线。“艺术卖比”显然是嘲讽那些走向红地毯的当代艺术明星们。换言之,媚俗媚权是中国文人艺术家的普遍通病,否则当代中国社会和文化艺术不会如此贫血软弱。如果说传统派艺术家是先天阉人,那先锋派艺术家则是主动自宫的后天阉人。《艺术卖比》跟作者本人是圆明园时代艺术家有着密切关系,也是艺术家个人的表达立场,跟色情没有关系,配合他进行创作的裸体模特只是语言材料。当然,它让猥亵者只会看到猥亵。

申云的《当代思想者》作品是把全身染成红色,盖着一块喜庆的大红布,口戴防毒面具,摆出罗丹雕塑《思想者》的姿势,坐在展台的一个地球仪上。通过作品协作者的拜堂、剪彩仪式,揭开了作品的序幕。接着,作者用身体晃动地球仪,造成越来越强烈的振动,随着防毒面具的脱落,展台和地球仪同时倒塌,作者像个休克病人那般摔到地上,趴在地上久久没有动弹(由于行为过程过于真实,作者头部直接砸在地面,险些酿成人间悲剧)。“当代思想者”指向中国社会精神状态,长期的专制洗脑,人们的思想不再适应自由空气,在防毒面具的保护下维持生命存在和大脑思考,自由思想成了一种需要隔绝的毒素。“当代思想者”本身是红色犬儒主义者,也是这个谎言国家的工具部件,宰制着这片愚民土地。这里,红色不再是象征着喜庆、吉祥、生命,而是充斥谎言的恐怖暴力!

梅子的《只有在梦幻》通过身穿绿色戏衣证明女性的历史身份,并用削发行为表达拒斥权力的观念立场,这也是女性主义艺术惯用手法,它置于中国社会语境仍未失效。作品中,她将身体裹在茉莉花里,将自己还原为人的独立主体,释放出普世价值的理想诉求。茉莉花置于特定时期、相应语境,完全变成了一种政治行为的文化立场。为此,作者将自己的行为作品命为“只有在梦幻”,传达了她理想中的“民主、自由、公正、平等”。这些虽然听起来是陈词滥调,但对于中国人而言则是“只有在梦幻”的事物,茉莉花在北京街头成了一种极为敏感的忌讳,它美丽的外表,隐藏着一个普通中国人的“共同梦想”。

李娃克的作品《当代寿衣》把道具当做行为语言,他下穿中华国粹的裹脚鞋,头戴西方博士帽,通过阴森古怪的打扮(正如作者以往的作品一样,始终是下流举止、阴森模样),影射当前社会的猥琐本质,整个历史犹如干尸道场。秦冲的《文化一直燃烧》从活动开始持续到结束,使得美术馆始终弥漫着一股纸焦味。这个作品与丧小组《悼丧》有着一样的立场形态,通过仪式驱逐邪恶势力、祈求光明希望,因为烧纸是中国人吊唁亡灵的传统习俗,正如李鹏波的作品《祭奠》,他双手捧着只有镜子的遗像,折射出的镜象是现实世界,无疑在诅咒邪恶势力的死亡。还有于贞志的《盐又涨价了》模仿民间散盐驱邪的习俗,特别是在沿海地区更为盛行,可作者将散盐切换到日本福岛大地震引发中国各地抢购食盐的风潮,影射一个长期集权专制的社会,民众对国家权力极大不信任,哪怕一点风吹草动就引发“精神灾民”的条件反射。这些凭吊丧礼与驱邪巫师无不是在给极权制度送终。

曾德旷的作品《我写诗我有罪》通过诗人的自我亵渎达到一种文化批评,它也是作者一直在做的行为作品。当代中国诗人面临的自我危机不再是美学意义的修辞,而是作为时代觉醒者的精神困惑,诗歌创作已丧失了历史语境,成为一种具有文化原罪的瞎扯谈。只要他们还作为当代诗人,他们首先必须是一个生活中的当代活人,而不是像传统诗人那样在语言美感中、诗集沙龙里展示激情才华。作为具有敏锐神经的诗人,他对现实残酷体验应该高于常人,否则他们作为犯有原罪的写诗者,面对丑恶的尸体是在浪费华丽浪漫的词藻。在当代中国的文化语境,诗人只能面对诗人,他们获得自我救赎才能打动别人。

破驹的作品《现在精神病患者》通过倒错表现将文明人还原到一个本原状态,他的创作过程使观众都坚信他服用了精神药物,其实不然,作者只是调动了人体与心理的某种被抑制的能力,这是古代巫师以及音乐艺人善于捕抓到的行为语言。“现在精神病患者”行使过程的冗长和动作的重复,并且在隐蔽的地下室内,最终使观众失去观摩耐心,有点像卡夫卡小说《饥饿艺术家》里的情景。在行为现场有一团被打破的镜子碎片,它最初被拼成一朵充满憧憬的向阳葵,而作者光着身子,如被关在笼子的一只猴子,不时地走来爬去、不时地做出亢奋、痛苦、猥亵的姿态,不时地发出梦幻者的呓语和莫名无常的嬉笑,不时地摸弄着自己的睾丸,不时地用玻璃碎片照照自己,不时地像拾荒者捡起地上的小颗粒。现场凝合了疯人院、动物园氛围。支离破碎的镜子,成了人类文明的全部记忆和癫狂历史,社会生活本身就是疯人院、动物园。破驹的这个“神经病患者”作品,成了健康人的生活镜子。

北京丐邦主的《金币乌龟•国家》利用乌龟俗名“王八”、人民币、五星红旗的地摊,并用《国际歌》作为吆喝,对国家谎言下的权力资本主义进行咒骂。作品虽然不算高明大胆,但以有限手段去表达作者对社会现实的情绪反应。张勇的作品《我其实就是这样》是指向背在他身上的充气党徽,作品借两位拿着灭火器的配合者完成实行,他们将灭火器里释放出来的气体,将作者当害虫进行喷杀。贺文斌的《当代现象》也不例外,充满破坏性的情绪张力。这些简单的表演行为,它们的背后均来自现实生活那一强大而复杂的暴力制度,作者不过将内心义愤转化为一个政治表达立场。

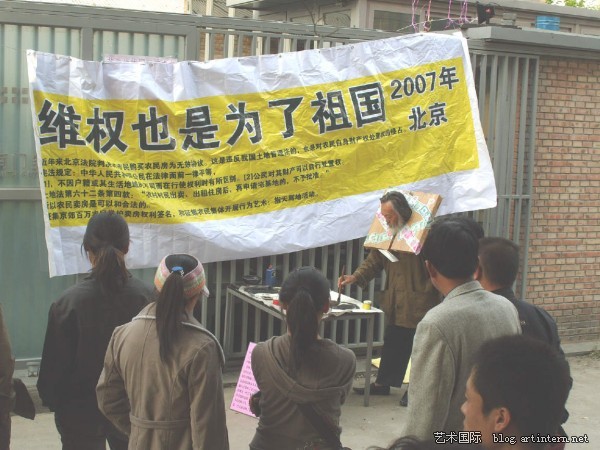

“敏感地带”行为艺术活动,不仅有来自外部的敏感反应,包括艺术家本身也变得异常敏感,如杨占国的《忧》以“大日国永存”口号,它的诙谐可以根据观众自己的主观需要去进行解读,它可能表达了作者对日本福岛大地震的同情,或者借大日本帝国的永存来贬斥作者祖国的尽快灭亡,或者嘲讽大操蛋国家的永恒生命力,……。这里,主要在于“日”字赋予中国人复杂丰富的语义,在不同场景和不同主体都释放不同意义,它因高尚而高尚、因猥亵而猥亵。这也是“敏感地带”行为艺术活动赋予观众、作品、作者、现场的特殊时效。如阿波的《乱劈柴,来不来?》,它貌似在招摇人们前来聚会烤火,把自己的头刷成白色,暗示别人他在戴孝守灵,灵堂上摆着“永垂不朽”四个字。毫无疑问,守灵者在渴望死者真正的死去,因为那是一个中国人从天空到心灵所挥之不去的幽魂。还有张人言女的《7天7夜》,作者在当天下午2点左右在北京西单王府井街头散发“敏感地带”传单,被扣走达一个半小时,回到宋庄当代美术馆便立即动手做笼子,将自己关在里头,准备持续一周后再出来。

要翻墙?(发邮件到Gmail):ziyouhulianwangATgmail.com