学界五年研究,逐层反推中国互联网管制真相:2013转折点、删帖和屏蔽?不,真正发生的是网络管理“国家化”。把果冻钉在墙上?中国政府正在做到这一点。

图为北京一名女子在网吧中使用电脑。摄:Gou Yige/AFP

中国政府可能是当今世上最擅长网络管控的政府。

至少自1994年中国与国际互联网实现全功能接入以来,中国政府的审查管控手段不断翻新改进,从以删帖封号等方式限制境内网络平台上的“敏感言论”,以“防火长城”(Great Firewall)屏蔽境外社交和新闻网站,到培育鼓励支持党和政府的“正能量”声浪。许多人都觉得,这是为了打击批评异见,清走煽动“群体性事件”的内容,以保持政权稳定。

这个结论是否准确?很长一段时间里,政治学者并没有任何方法加以证实或证伪。

2011年,哈佛大学的三位学者开始对中国社交网站的“手动”删帖进行实证研究。2014年,这个团队把研究推进到专职生产“正能量”的“五毛党”,最近出炉的研究结论引起了媒体、公众和中国研究者的热议。

然而,这些试图摸进中国网络管控“黑箱”的研究,触及了“防火墙”、关键词过滤、人工删帖、“五毛党”等手段的特点和机制,却一直未能探清审查背后的动机逻辑。

凭借强大的国家机器,中国政府正在实现一个“不可能任务”──将对现实社会的国家治理应用到无形、无边、无限量的网络空间之中──管辖着13亿人口的威权政府,在技术进化的道路上突飞猛进,治理成绩斐然,从被动地对网络言论予以回击,迈向了主动管理舆论导向。

这一转捩是在什么时候、怎样发生的?会不会终有一天,即便“防火墙”降低,甚至倒下,人们仍然“无界而不自由”?

学界近五年的研究,接近了网络审查的真相吗?

中外学界对中国政府网络审查机制长期一知半解,甚至一无所知,直至2011年混沌才被打破。

2011年以来,哈佛大学教授加里·金(Gary King)及其研究生潘婕(Jennifer Pan)、玛格丽特·罗伯茨(Margaret E. Roberts),抢在管理员删帖之前,从1300多个中国社交网站上自动抓取了逾 300 万网帖,并在中国各大社交网站、论坛和微博上注册帐号,基于社会热点发表各类言论,以试探审查。

他们发现,至少在2011年到2013年,触动审查删帖的关键不在于帖文是否批评政府,而在于帖文是否可能引发集体行动,例如有组织的抗议示威。用加里·金自己的话说,“(网络空间中的)中国人在个体上是自由的,在集体上是受限制的。”

研究者试着对这一与惯性认识不同的结论做出解释──例如,网上的批评为政府了解公众想法提供了一种渠道,在不滋生示威的前提下,这样的批评或许有益于政府提升自身执政能力,此外,中央政府还可以通过网民批评判断地方政府的施政表现。

但按照这个逻辑,政府若希望了解公众想法,完全可以先将这些批评汇总整理,再删除,而无须为了解民情而让这些批评继续留在网络上;其次,中央也许需要通过网络了解地方表现,但这无法解释,为何针对中央领导人的批评同样不会被特别审查。此外,许多境外媒体网站只是报导新闻消息,而不是试图挑起群体性事件,中国政府为何仍要封禁呢?

2014年,加里·金团队围绕中国网络“五毛党”,开始了下一阶段的研究,前段时间研究结论出炉,再次打破了此前各界的常识认知。所谓“五毛党”,指受雇于中国政府的“网络评论员”,他们常以普通网民身份大批出现,试图影响、引导或制造网络舆论,使之对政府有利,因被网民讽刺“每发一帖能挣五毛钱”而得名。

研究团队分析江西赣州章贡区网宣部外泄的大量邮件后发现,遇到可能引发集体行动的“敏感”时期或事件时,“五毛”的主要作用不在于与批评者“正面作战”,而在于大量发表与主题无关、歌颂共产党、政府和国家的“正能量”帖子,以“转移焦点”。

团队认为,这是一种机智而有用的信息控制方式──或许人们在网上“喷”完政府后,就不会再走上街头抗议示威了。

但这个逻辑亦有限制──显然,“五毛”之所以发帖,并非为了让批评政府的人感到自己赢得了辩论,而是为了在作为“看客”的网民间引导舆论。然而,无关宏旨的发言很可能会被关注事件的“看客”忽略,使得一般网民更容易认同批评政府的言论。

另外,受到官方肯定、高层接见的传播正能量代表人物周小平,就是主动与批评政府观点对峙的典型,并非“转移注意力”的声东击西小石子。

以周小平、花千芳等网络写手为代表的“正能量”写手,与上述的典型“五毛党”不同,他们与政府没有固定明确的雇佣关系,往往是自发地、“客观理性”地发表支持中国政府和执政党的言论,经常被对面的阵营调侃为“自干五”──“自带干粮的五毛”。在反对“网络谣言”,与批评言论笔战时时,言辞较民族主义主导的“小粉红”要温和一些。

中国网络审查的运作、逻辑,乃至背后的政治动因究竟是什么?学界刚走出混沌,便一脚踏入了僵局,而且似乎越陷越深。

从被动审查转向主动引导

网络审查是中国舆论和意识形态控制的“时代衍生品”,像其他因应社会“新常态”而产生新管控手段的过程一样,中国政府面对网络,也曾经尝试用老药治新症。

1949年以来,中国政府一直强调牢牢把控社会舆论,将所有媒体统收于党的领导之下。互联网的兴起,特别是个人博客和微博等社交网络的出现,对政府的全权控制形成了新的挑战。网络的无边界和传播特质,将新闻出版审核机制化作无形,破解了官方对舆论的全权掌控。

最初,中国政府试图从实体社会入手,比如详细登记网民的各类社会信息,要求网吧管理者监督网民的线上活动等。但随着网民数量的迅猛增加,这样的控制变得不切实际。“防火长城”、关键词过滤和人工审核的互联网审查举措,应运而生。对外,“防火长城”屏蔽少部分“敌对”网站,对内,关键词过滤和人工审核限制了可能触发群体性事件言论的传播。

政府清楚,自己无法完全掌控网络空间,企图压制所有批评只会惹来更多的批评,一旦批评规模超出官方控制能力,不完备的审查机制可能彻底崩溃。由此可见,加里·金团队在2011年的研究中所发现的,只审查与集体行动有关的帖文,而不限制其它的批评,并不是中国政府的最高战略目标,反而只是一种最低目标,是不得已而为之的因应手段。

情况在2013 年开始发生变化。

首先,诸如 Gmail 这样用户涉及面极广的网站,这两三年来都纷纷上了“防火长城”的黑名单;同时,网络攻击的对象也从事关国家重大利益的境外政治、军事和商业机构,扩展到了一般在线服务,甚至包括用于分享程序代码的技术平台 GitHub ,也遭受了“大炮”(Great Cannon)分布式拒绝服务攻击(DDoS)的打击,一度瘫痪。

其次,在网上发表支持政府和民族主义言论的“自干五”,开始获得来自官方层面的支持。国家主席习近平在文艺座谈会上对周小平、花千芳的接见,更是直接向全社会宣告了他们为推动传播社会“正能量”所做的贡献。这对于直接引领更多网民成为正能量干将有着不可忽视的重要影响。

此外,以“复兴路上工作室”、共青团中央微博、“侠客岛”和“学习小组”为代表的官方网络视频、微博、微信帐号,逐渐开始在网络空间展开大规模宣传活动。这些新媒体运营者成功运用网络流行元素和话语,使得青年网民更易接受和赞同其观点,与纸版《人民日报》和电视版的央视新闻联播在网民中受到的冷遇形成了鲜明对比。

所有这些变化相信都与中国政府的互联网全局举措的模式转换有关:对内,被动审查转向了更为主动的舆论制造和引导,并通过对“自干五”的激励以及设立新媒体宣传端口,将这些有意引导的信息包上了“糖衣”;对外,政府也开始主动划出网络空间的国家边界,“防火长城”限制的范围大幅扩展,意图将所有不在中国管辖范围的流行网络服务“一网打尽”。

网民感受的2013分水岭

中国政府对互联网管控的细节如同一个巨大的“黑箱”,在箱内操作的人不会主动披露当中的机件和流程,更不会透露在什么时候转换了关键零部件和运行模式,但我们可以自外而内地去反推黑箱的逻辑,其中一个重要指引,就存在于网民的搜索活动中。

在这个“不懂就搜”的网络时代,当网民发现自己的帖文遭到删除时,很可能在搜索引擎中查询与删帖有关的信息,而当“防火长城”影响到网民的日常在线生活时,也会有更多的网民下意识地搜索相关关键词──换言之,网民搜索关键词的井喷,会紧跟在政府行动之后,而关键词的内容则往往倒映出政府是被动响应,还是主动出击。

因而有理由假设,政府转向主动管理模式之前,“微博”“删帖”“敏感词”“被和谐”等反映被动因应的关键词,搜索峰值应该会比较频繁出现,而在模式转换之后,“GFW”“VPN”“翻墙”“DDoS”等反映主动管理的关键词,搜索峰值会比较频繁出现。

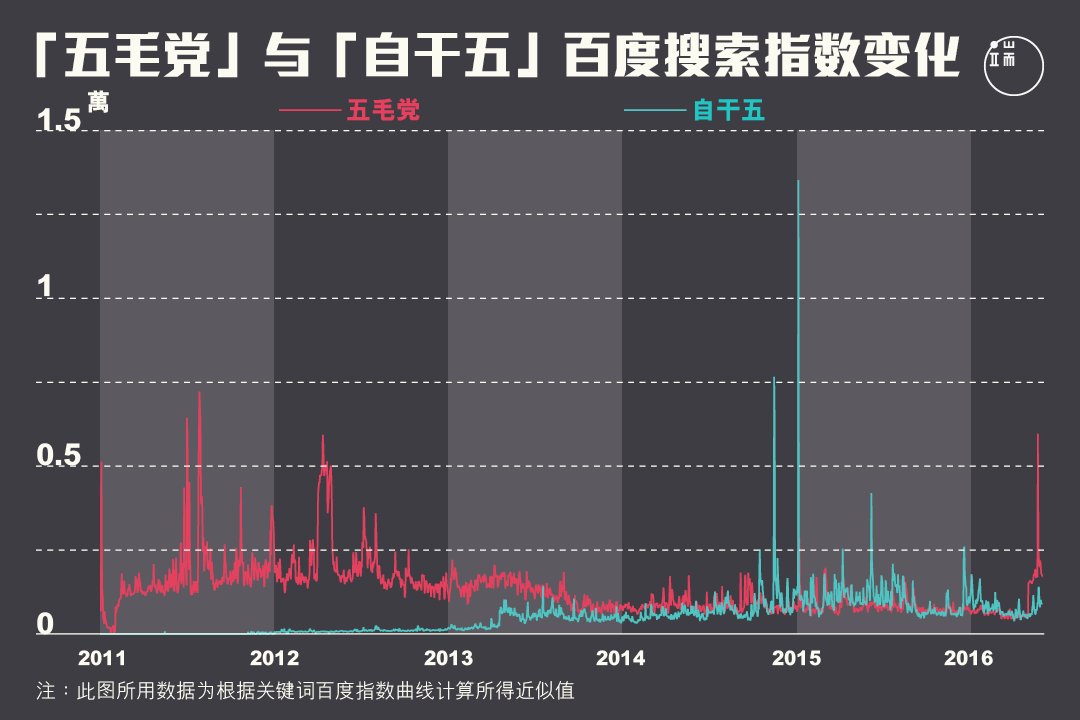

同样,“五毛”和“自干五”,分别作为被动因应和主动管理模式的典型,搜索峰值也应该呈现类似的分化。

为了反映搜索趋势的变化,我们对抓取的百度指数进行了标准化处理,处理后得到标准分(standard score)体现了一个关键词在某时间点的搜索量与该词自身平均搜索情况的差异。标准分越高,则意味着,在某个时间点,一个关键词的搜索量越异乎寻常地大。

从图中可见,两组关键词的搜索频率峰值的确出现了明显分化:2013年中期以来,反映主动管理的关键词,峰值相比于之前出现得远更为频繁。

2013年前后,政府网络管控从被动因应转向主动管理。图:端传媒设计部

特别地,“五毛党”和“自干五”这一组可以直接对照的关键词,时间分化格外显著:2013 年下半年,“自干五”正式接过了“五毛”负责舆论引导的大旗,在面临不利于政府的言论时采取了新的策略──不再转移焦点,而是直接回击对方的论据。

2013年是“五毛党”与“自干五”搜索热度的分水岭。图:端传媒设计部

这显示,2013年之后,加里·金团队所发现的“五毛主力转移焦点”,已经发生改变,官方开始挖掘更为主动的应对方式。

这是否意味着,在2013年,收钱发帖“五毛党”原地转型,成为了“自干五”?

“自干五”是“五毛党”变的吗?图:端传媒设计部

观察以上两个词的百度搜索指数变化图不难发现,体现“五毛党”交棒给“自干五”的M形趋势并不是对称的,2013年转型之后,两个词的搜索指数总量──线下面积──较转型前下降,可见并非“五毛党”原定转型为“自干五”,而是出现了“自干五”新群体,同时,“五毛党“的活跃程度大幅下降。中国官方在2013年高调树立周小平、花千芳这样的典型,对“自干五”群体的鼓励和培育,从这里可见一斑。

这些数据不仅符合模式转换假设的预期,还透露了模式转换大约发生于 2013 年。不仅如此,其它证据也体现出了很强一致性。

比方说,部分典型的正统官方褒义话语(“共产主义”“爱国”)、正统官方贬义话语(“敌对”)、非正统官方褒义话语(“周小平”)、非正统官方贬义话语(“公知”“美分”),搜索量都在 2013 年中之后达到了峰值──这说明,在网民对于官方话语的感受角度,出现了同样的“2013分水岭”现象。

网民对正统官方褒义话语的感受在2013年之后出现峰值。图:端传媒设计部

网民对正统官方贬义话语的感受在2013年之后出现峰值。图:端传媒设计部

网民对非正统官方褒义话语的感受在2013年之后出现峰值。图:端传媒设计部

网民对非正统官方贬义话语的感受在2013年之后出现峰值。图:端传媒设计部

政府行为的2013分水岭

网民感受变化是否真的源于政府行为呢?这一点,只有追踪官方近年来的互联网活动,才能直接证实。

自 2011 年以来,新浪和人民网舆情监测室通常每半年便会发布一次《政务微博报告》,详细记录过去的几个月内值得留意的涉政动向,其中也包括了实名认证的党政机构和官员个人微博账户的数量。

2013年间,官方机构的微博帐户迅速增加,但同期官员个人的微博账户仅有小幅增加,基本平稳。图:端传媒设计部

从上图可以明显看出,2012 年底至 2013 年中旬,官方机构实名认证微博账号出现激增,而官员个人实名认证微博账号变化非常平稳,与新浪微博整体活跃用户数增长趋势相一致。

由此可见,政府机构账号的增长显然不完全是“突然对微博感兴趣而注册”的自发行为,而很可能是官方自上而下的动员结果。

当局转向主动引导网络舆论的行动,还反映在了政务微博的种类结构变化之中。

2011 年底,政府机关最初开始设立微博帐号时,公安微博占到了全体涉政微博号数量的 43%,其它帐号中,相当多的一部分则专门提供司法、工商税务、医疗卫生、交通等信息和公共服务,相比之下,负责宣传的共青团微博号只占到了整体的 9%。

这一局面自 2013 年起发生了巨大改观──随着共青团中央进驻微博,各级地方团组织纷纷响应。如今,共青团和党政宣传帐号已然占据了官方微博号的半壁江山。这几组数据在时间维度上高度一致。

2013年到2014年,共青团和党政宣传官方微博账户数量迅速增长。图:端传媒设计部

由被动控制转向主动管理,本质上宣告了中国政府决定采取与治理实体国家相似的方法“治理”网络。

删帖和屏蔽?不,真正发生的是网络管理“国家化”

对于缺失民主问责制和法治,但国家能力(state capacity)非常强大的中国政府来说,网络管理“国家化”是一个非常有效的方法。而施展国家能力的前提是,政府必须在一个边界清晰的领域上实现对强力措施的垄断。但长期以来,网络虚拟空间都不具备“边界清晰”这一条件。

2000 年,时任美国总统克林顿曾自信地表示,互联网将改变中国的政治面貌,而中国政府企图管控网络,无异于“尝试将果冻钉在墙上”,完全不可能实现。克林顿也许没有意识到,技术是蒙着眼的,网络可以让草根倾覆政权,亦可以磨利政权管治的铁钳。

2011 年,“阿拉伯之春”开始不久,民主研究权威拉里·戴蒙德(Larry Diamond)即以中国为例切入分析称,虽然互联网为公民运动提供了一种“促进解放的技术”(liberation technology),但威权政府同样可以借助技术的力量,实现更为有效的社会管控,双方分别采用何种政治策略,将最终决定这些“促进解放的技术”能发挥多大效用。

从这一角度说,中国政府真正希望达成──也正在达成之中──的目的,并不是删帖和屏蔽,而是在网络社会实现与对实体社会相似的主动管理,掌控网络空间的舆论导向。

2013年之前,中国政府曾一度陷入删帖而无法阻碍民间声音的局面之中,但与此同时,政府通过“防火墙”将更多的用户“圈”到国内平台上,接受当局的管辖。

加里·金团队成员潘婕的最新研究表明,中国的大型社交媒体完全国产,接受政府管辖,而其它威权国家的社交网络,几乎都是 Facebook 和 Twitter 等美国公司大行其道。这帮助中国政府完成了“将果冻钉在墙上”的“不可能任务”,划定“中国互联网”的边界,为实现网络国家化、以强大的国家能力主导网络舆论奠定了基础。

将来,随着境外服务亟待开拓中国市场,越来越多的业者会主动将业务置于中国政府的管辖之下,对此,政府当然乐观其成,因而“防火长城”亦可能有降低的一天,但这是否只意味着,彼时,政府对网络主动管理的国家能力更为驾轻就熟,可以更成功地令网络为其所用?

在网络自由空间争夺战中,公民与政府,谁的技术之翼会飞得更快更远?