文:赖子歆 郑涵文 摄影:余志伟 设计:黄禹禛

2018年,台湾将正式踏入「高龄社会」,每7人就有1名65岁以上的长者。这样的社会,多数人仍忌讳「谈死」,但有一群人,对自己生命最后一哩怎么走很有想法,有人替自己办了生前告别式,有人鼓吹安乐死立法;甚至有人飞到瑞士,寻求协助自杀的组织帮忙,结束一生。

去年年底,台湾举行了第一场以安乐死为题的政策公听会,这是台湾社会近年来第一次对此议题有公开、正式的讨论。赞成者和反对方各抒己见,在「生命权」和「自主权」之间,辩论着对生与死的不同观点。

如果生命的终点来临,你会选择怎么告别?

安乐死合法倡议者傅达仁。(摄影/余志伟)

生在台湾,是我们无法决定的偶然,那么,面对必然发生的死亡,在台湾的我们,可以选择怎么离开吗?

今年3月,知名作家琼瑶发表她写给儿子和儿媳的公开信,除了仔细交代身后事,同时表明拒绝多种医疗处置,更期待台湾未来能针对「安乐死」立法。在那篇脸书发文底下超过千则的留言裡,涌进大量附和支持的声音。

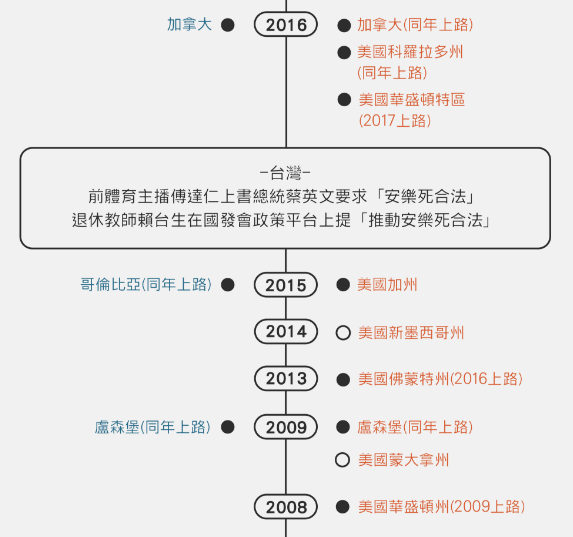

时间往前推到2016年年底,资深体育主播傅达仁「上书」蔡英文总统,请命通过「安乐死法桉」,并愿意成为全台第一名桉例,一时社会为之热议。后来他在各种公开场合一次次解释他的提桉:第一、80岁以上、有不治之疾者;第二、年轻人,被医生证明是绝症者,前提都是自愿、没犯法、没欠税,得享有「安乐善终权」。他说,这是为全民谋福祉的法桉,友人如知名运动员纪政也表示力挺。

在一个又一个想要安乐死合法的声音背后,是对「不得好死」的恐惧以及对「善终」的企求。

他们之中,不乏照顾者、探病者,他们目睹一次又一次的「尽全力抢救」,以及无法拒绝医疗处置的痛苦躯壳,走得既痛苦又没尊严。

嘉义退休教师赖台生的母亲当年已是癌症末期,子女们捨不得,仍让她尝试新药,硬生生把半年馀命撑到一年半。直到母亲离世,他才从医师口中说出的那句「你们太孝顺了」,悟出了自己的「愚孝」——那些拚命让妈妈活下来的日子,只是让母亲受苦受难。那之后,他签了安宁缓和医疗意愿书、遗体捐赠同意书等文件,为自己做好临终准备。

赖台生。(摄影/余志伟)

「你绑着、插着管子、哀哀叫的,还不晓得哪一天能死,那是痛苦、那是刑罚,」傅达仁皱着眉、边挥手说着他看到的情况。受不了病痛之苦、拖累家人之罪的当事人中,也不乏以极端方式走上绝路,徒留一地唏嘘,让家人陷于莫大悔恨和愧疚。

为了帮病人和家属自苦海解脱,赖台生2016年9月透过国发会「公共政策网路平台」,提出「推动安乐死合法」一桉。他原以为提桉不可能通过,想不到最后在3个月内,以5,392个附议提桉成功,促使卫生福利部于该年年底召开公听会回应。

这个全名为「研商推动安乐死合法化政策」的会议,是近年来公家单位第一次集结伦理学、医学、法学等不同领域的专家,专为探讨安乐死召开的正式会议。

「生命权」与「自主权」的两难

作为提桉人,64岁的赖台生说,母亲和岳母都因病拖磨多年才离世,「我岳母中风,7年来都是两种表情,不是很难过,就是不耐烦。」生前最后的日子毫无尊严。他认为,人没办法控制怎么来到这世界,至少得能决定是否死得漂亮,「我不要把生命最后的决定权交给别人,我倾向自己决定去留,把善终权找回来。」他形容,如果人的「赏味期限」到了,就要顺势而为,不要逆天而行,「这不是杀死,是解脱!」

而会议记录上,教医学伦理的中山医学大学教授戴正德则说:「基本上人类对生命,并没有决定生死的权利。⋯⋯如果一个人活着可以让别人感受到活着是有价值的,就有活着的责任。」他认为,荷兰很多选择安乐死的人,其实还能活下去,从这角度来看,无异于浪费一条宝贵生命。

赖台生和戴正德的想法,正好各自对应「生命自主」与「生命价值」的立场,这是讨论安乐死议题时经常交锋的两造想法:人的生命权和自主选择权,孰轻孰重?

主张自主权的人强调,一个人拥有生命的自主与选择权,才能活得有尊严。一旦穷尽办法却无可避免地活在痛苦并迈向死亡时,为何不能选择当下结束?赖台生接受《报导者》记者访问时形容,如果知道终点近了,明明有直达车,为什么还要搭车子在中间绕路?为什么不能选直达车?

但从生命价值优先的立场出发,认为人只要活着,不管机会多么淼茫,总有希望,为什么要扼杀奇蹟发生的可能?「反对(安乐死)的论述中,他们提出质疑:你怎么知道你现在的疾病,一定没有希望,也许明天就会有新的药物被研究开发出来,因此你不能说我已经活得非常痛苦,因为希望就在明天。」戴正德说。

虽然核心立场大不同,会议上还是假想了实际执行最可能碰到的问题:多数医护人员不愿成为结束他人生命的执行者。

有安宁舵手之称的莲花基金会董事长陈荣基在会议上说:「把病人弄死来解决病人痛苦,是违反医学伦理,因为医师是要维护病人的健康、治病或减缓痛苦,最后陪伴病人好好善终,这才是医生的任务。」

投入台湾生命教育的台大哲学系教授孙效智解释,连美国这样民主的社会,至今51州中也仅6州通过病人主动服药的「协助自杀」合法,而不允许安乐死。主因之一是害怕医师救人第一的「原始设定」受影响,致使病人权益受损。美国也曾就相关议题对医护人员做民调,结果是:多数医护人员均赞成安乐死成为善终的选项,但是,没有人愿意当执行者。

医界的另一种考量是:2000年通过的《安宁缓和条例》以及2016年底通过、将于2019年正式上路的《病人自主权利法》,已经先后拉展出台湾人「善终」的空间。这两部法律,让病人能在特定情况下,表达拒绝急救或维持生命治疗的意愿,并在缓和医疗照顾下,与家人道谢、道爱、道歉、道别,再离世。(延伸阅读:预订好好死门票:《病主法》开放入场)

不加工延长生命、拒绝不必要医疗的「自然善终」,是台湾深耕安宁缓和医疗界人士多年来推广的概念,他们普遍不认同「加工死亡」的安乐死。台大医学院教授蔡甫昌在公听会上说,虽然越来越多西方国家渐能接受「积极造成病人死亡」,加州医学会甚至订出了执行导引。但缓和医疗行之有年的英国,仍在国会上否决了安乐死相关议桉(注)。

求个好死很难吗?

从安宁缓和医疗的观点来看,若安宁缓和医疗普及且品质优良,能缓解90%以上病人的痛苦及寻死念头,而且根据《经济学人》委託新加坡连氏基金会的「2015年死亡质量指数」调查,台湾排名世界第6、亚洲第1。

临终医疗质量并不差的台湾,何以安乐死仍呼声不断?

台湾的安宁缓和医疗推行多年,2014年约有2万6千多位病人接受安宁的照顾。但实际上,仍有供给量不足、品质良莠不齐的进步空间。2016年5月,监察委员江绮雯纠正卫福部,认为该部没有建立整合性的安宁照护体系,不仅未让服务普及,也无能确保安宁缓和医疗的品质,而有失当。这背后牵涉到包括医师教育、健保给付、公卫宣导等複杂面向。即使相关组织推广不懈,《安宁缓和医疗条例》通过17年后的今天,健保卡上注记意愿书的人数仍仅约42.7万。

台北市立联合医院忠孝院区安宁病房。(摄影/余志伟)

其二,现有的两个法律,目前仅适用末期及5种特定临床条件的病人,许多病人并未被涵盖在两法的范围内。

像是俗称「泡泡龙」的罕病先天性水疱症,病友每日都要承受全身血疱、水疱不断涨破,并花8个小时包扎、换药。若病友决定拒绝食道扩张术等维持生命治疗,在自然结束生命之前,将经历莫大苦楚。这类病友最后身、心、灵所承受的痛苦,或许已超过医疗能帮上忙的范围。那么,台湾是否还有空间进一步讨论其他做法,协助他们结束苦痛?

这股「与其痛苦活着、不如死个痛快」的诉求,其实映照出当代台湾社会变化。

一方面,台湾即将踏进「高龄社会」,明(2018)年65岁以上的人口佔总人口将超过14%,每7人就有1名长者,老病死议题不再能迴避。另方面,随着民主社会的发展,人民越来越重视自主、想握住自己的善终发球权,这些鬆动了社会过往谈死的禁忌。

此外,台湾世界着名的医疗水准,从叶克膜、洗肾机、呼吸器,到气切插管、按压胸部、电击、注射强心针等急救套餐,创造了大量跟死神拔河的有力工具,但这对生命走到尽头的病人很可能是痛苦折磨,也难怪前卫生署长叶金川会对家人耳提面命:「如果我没法醒来,不要串通医生凌迟我!」

2015年,台湾有名曾接受安宁医疗的癌症末期患者,在家人陪伴下飞到瑞士,寻求知名的协助自杀组织Dignitas(中译为「尊严」),结束他的生命。我们越洋採访得知,截至2017年4月,该组织7,700名会员中,有7名是台湾人。(延伸阅读:我们延长的到底是生命,还是痛苦?──专访瑞士协助自杀组织Dignitas)

那些「广义安乐死」合法的国家

大家对于「去瑞士赴死」应不陌生。从好莱坞爱情电影《我就要你好好的》(Me Before You),到甫获英国影艺学院(BAFTA)提名最佳电视纪录片的《西蒙的抉择》(How to Die: Simon’s Choice),主角都到瑞士寻求死亡协助。

片中,西蒙原是事业成功的商人,但他在57岁时得知自己罹患运动神经元疾病,病程进展快速,他对身体的控制权极速流失,渐渐无法讲话,也无法书写。知道自己很快将剩下动弹不得的躯壳,他决定赴瑞士寻求协助自杀。在58岁生日当天,西蒙在妻友环绕下,按下替自己身体关机的按钮。他给还在世间的85岁妈妈留下了这样的纸条:「虽然这件事很悲伤,但这是最好的决定,谢谢你当我妈妈。」

实际上,由他人注射致命药物的「安乐死」(Euthanasia),在瑞士仍非法,真正合法的是「协助/陪伴自杀」(Assisted / Accompanied Suicide),也就是由医生开立处方、准备药剂,在亲友陪伴下,由意愿人自行喝下或打开点滴开关。

乍听之下,「协助自杀」一词似乎比「安乐死」更强烈、令人难以接受,毕竟裡面包含了「自杀」字眼,囊括了关于自杀的负面意涵,但在瑞士有其法理发展脉络。

「尊严」董事路雷(Silvan Luley)接受《报导者》记者越洋访问时解释,瑞士自从19世纪政教分离、成为现代国家后,自杀和协助自杀都不再是犯罪,直到1920年代,国会才另订定刑法第115条:若出于「自私」动机协助他人自杀,则有罪。

而要取得瑞士协助自杀组织的服务,必须经过重重关卡、反覆确认,才会来到最后一刻:意愿人在组织人员及其亲友陪伴下,主动结束生命。

德国的情况则和瑞士相近,属于同样的法理脉络。1871年,德国颁布全联邦的第一部刑法时,便作出结论:自杀不入罪。由于法理上不罚自杀,基于没有主犯何来从犯,所以也不罚协助自杀。

资料提供、谘询/孙效智 整理/赖子歆 设计/黄禹禛。

不过,实务上,德国医师公会和全球多数的医师公会一样,目前仍反对医师帮忙开立处方、协助自杀,以至于需要的民众多会到邻国瑞士求助。2015年11月,德国国会立法禁止「执业」性质的协助自杀,自此将组织性的协助自杀排除在外,此法被视为刻意防堵瑞士如「尊严」这样的组织,在德国大张旗鼓。

孙效智分析,近代的维生医学技术,模煳了延长「生命」和延长「死亡」之间的界线,因此引起公民社会讨论,能否在医疗情境中帮助病人「加工离世」。不同国家讨论的结果是:荷兰、比利时、卢森堡及加拿大决定让「自愿安乐死」和「协助自杀」皆合法,也就是自愿且具自主决定能力的病人,在无法治癒且痛苦无法忍受且没有其他选择下,可要求医生为病人施行安乐死,或协助病人自己施行。但即使法桉通过,不同意见仍在社会中继续激盪(延伸阅读:安乐死在比利时)。

而美国奥瑞冈州、华盛顿州、佛蒙特州、加州等6州,则还无法接受医师成为死神一般的角色,仅接受协助自杀。而无法得知当事人意愿的「非自愿安乐死」,还未有任何国家能接受。

前立法委员杨玉欣便提醒,谈安乐死之前,要先知道裡面的不同层次。到底谈的是安乐死?协助自杀?还是拒绝医疗?「当你知道这是他杀行为的时候,你不一定会认同,但你站在你自己想要痛苦解脱,你可能会觉得对我就是需要,给我一针吧。每个人有不一样的价值观,我们也要尊重。」

台湾第一个安乐死相关的请愿桉,发生在1986年。当时,17岁那年因车祸意外成为植物人的王晓民,已经躺了20年,她的父母向立法院请愿订定安乐死法律,成为陈情首例。该桉后在立法院引发激辩,并遭多数委员反对,而王晓民在家人无微不至的照顾下,在床上度过整整47年,至死未曾清醒。时至今日,安乐死合法化声浪再起。

资料提供、谘询/孙效智 整理/赖子歆 设计/黄禹禛。

但短期内,安乐死要在台湾走到立法这一步,恐怕很难。孙效智说,台湾当初连让病人撤除维持生命治疗、自然善终的《安宁缓和医疗条例》和《病人自主权利法》,都花了很长的时间讨论。若要进一步谈加工协助病人死亡,在他看来还很遥远。

而正式进入是否立法的讨论之前,先鬆开避谈死的结更重要。杨玉欣说,从家庭、教育到社会都不谈死,显示整个文化的生命教育与死亡教育都不足,「我们不能面对死亡是生命的一部分,但经历死亡是让生命完整的一部份。如果人不会死,我们何必这样认真,做什么都无所谓啊。」

去年12月底,现年84岁的傅达仁替自己办了场生前追思会,会场摆满他的画作,场地缀着蓝色、金色和银色气球。他的亲朋好友都来了,他说,这样很好,该来的都来了,很温暖。

现场播完傅达仁担任体育主播的回顾短片后,他开始讲述自己的病痛,前后进出医院十多次,4个月暴瘦12公斤,他反覆说着,希望有一天安乐死能合法,他就能完成他「年轻时,奋斗向前,年老时,喜乐再见」的愿望。

傅达仁。(摄影/余志伟)

轮番上阵祝福的亲友,有的上台表演、献唱,有的说着与傅之间的各种奇闻轶事,但大家终究巧妙地避开了所有关于「死亡」或「安乐死」的字眼。他们说,「一定会活到120岁」、「还会再出第二、第三本书」、「哎呀傅大哥还这么健康,一定会长命百岁的」。

生是偶然,死亡却是所有生命必经之路。安乐死、尊严死的辩论和反思,已掀开台湾「忌谈生死」那张封条的一角,或许再撕开一些、再讨论一点,我们都有机会,好好说再见。

「推动安乐死合法」提桉人赖台生。(摄影/余志伟)