早前紐約時報登了普林斯頓大學一位建築系教授Michael Graves的文章 <

“Architecture cannot divorce itself from drawing, no matter how impressive the technology gets. “

今個學期的其中一課是Computer Media,是筆者在香港讀學士時最討厭的一節課。因為我們往往要囫圇吞棗的學新的軟件,在還未熟習的程度下就要把它應用;因此常常不能得心應手。今個學期Computer Media的頭三課是理論課,除了畫畫之外每週要讀上300-400頁的文章,三個星期內如此囫圇吞棗的讀了兩個世紀。

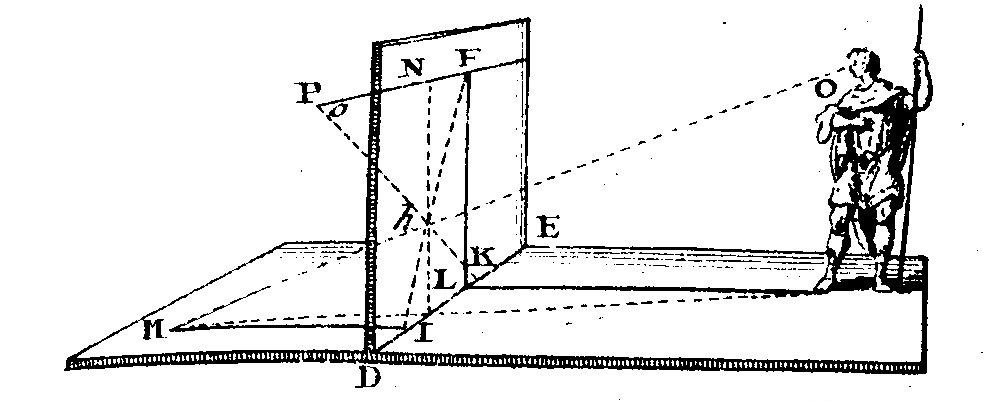

在建築未開始「文明」前,建築師(當時還未有建築師一詞)用的是雙手建房,把磚頭石頭一塊一塊的疊;今天的建築師,無論是手繪圖還是電腦圖,都是由點和線建構成。大約由文藝復興時期,建築師開始把繪畫和建造兩者合二為一。14世紀佛羅倫斯建築師Filippo Brunelleschi把 linear perspective應用在建築設計上。(圖1) 我們不能斷定建築圖像的應用對建造技術有直接的關係,14世紀時的歐洲的確出視了很多建造技術的突破,因為當時的建築師開始把不同的知識如數學,建造術,物理學等等融入建築建計中,圖畫只是其中之一。

圖1:透視圖的原理 (credit: www.lukasnet.com.ar/blog/archives/2007/10/post-4.php)

但不能否應的是,自圖像的出現後,建築師開始打開想像的翅膀。不少建築師用紙和筆把他們腦袋中的理想國建起來。因為紙和筆在建築世界的出現給予了建築師一份自由,從前用手砌石頭的我們,建築永遠是物質性的討論;今天建築可以是想像性的討論。

跟Michael Graves有同感的筆者也在香港讀學士時被20世紀過份電腦化的建築設計嚇怕。

“I find this quite different from today’s “parametric design,” which allows the computer to generate form from a set of instructions, sometimes resulting in so-called blob architecture. The designs are complex and interesting in their own way, but they lack the emotional content of a design derived from hand.”

6年前香港大學建築系來了一位新的院長Ralph Lerner,作為美國普林斯頓大學建築學院前院長的他,把香港大學建築系來個大改革。頓時間我們的studio多了不少先進的機器,3d printer,CNC machine等等…學生們一個學期學一種新的軟件,行內作最普及的AutoCAD被新的教程踢走,老派的建築師學會和建築事務所大喊「港大畢業生連正規的平面圖也不會畫。」早二十年前香港的建築事務所仍有中大與港大的分支,老闆總是愛請自己母校的學生。但殺出一個學制改革後,香港建築界總算「合一」了。

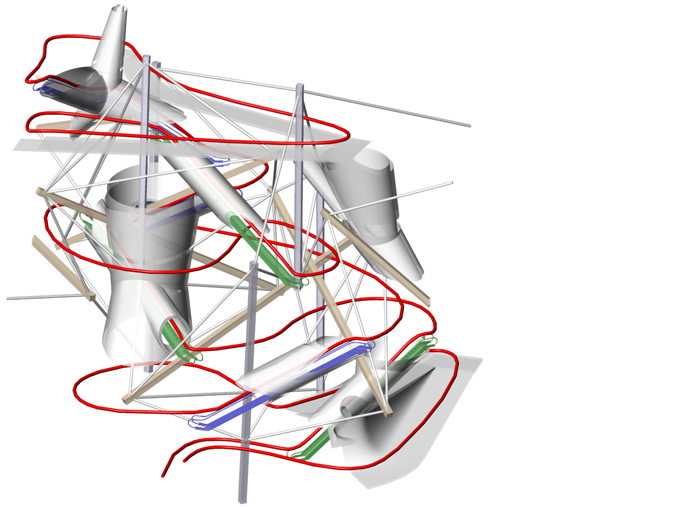

走到美國筆者當然也逃不過電腦化設計的魔爪,迎新會教授花了最多的時間講解電腦與軟件的要求。在每天都要對著屏幕二十小時的情況底下,有時建築的情感都被埋沒在滑鼠的聲音下了。Computer Media理論課完了後第一份功課是用Maya軟件畫一個電燈泡。(圖3) 用了三課的時間學新軟件,大家最後都把燈泡圖嘔了出來。學校的教授比較有經驗,十分清楚軟件背後的邏輯;明白了電腦如何公式化每一集人手畫的線,把其轉化成數字,再形象化在你眼前的屏幕上面。電腦軟件開發了超越肉眼我們看不見的第四感,不少建築師也開始利用電腦帶來的新角度來設計建築。(圖4 &5) 這種超越肉眼界限的空間,人性化與否?

圖3:Lightbulb

圖4&5:Preston Scott Cohen’s Eyebeam Atelier Museum

參考 :

Benevolo, Leonardo. 1978. <

Jacques Guillerme, Hélène Vérin and Stephen Sartarelli. 1989. <<Archaeology of Section, PerspectaVol. 25>>. pp. 226-257. Yale University, School of Architecture

本文由自动聚合程序取自网络,内容和观点不代表数字时代立场

![Screen Shot 2012-09-11 at 12.10.37 PM[1]](http://gelalala.files.wordpress.com/2012/10/screen-shot-2012-09-11-at-12-10-37-pm1.png)