理想主义不可能一蹴而就,总不能放弃尝试更好的东西。波尔布特、斯大林是不对,但现今一切就对吗?就彻底放弃理想主义吗?这是格瓦拉的意义之一。

黄纪苏,社会学家,目前供职于中国社科院,话剧《切•格瓦拉》、《一个无政府主义者的意外死亡》编剧

人物周刊:在今天这个时代,我们谈论切•格瓦拉有何意义?

黄纪苏:在一个商品社会谈切•格瓦拉是不太容易的,因为谈着谈着就容易成为商品化的一部分。他是一个要武装革命的人,既然今天不能武装革命,那他的意义在哪儿?一个没打算要武装革命的人,却要宣传他,你是要干什么?这的确是一个重要的问题。

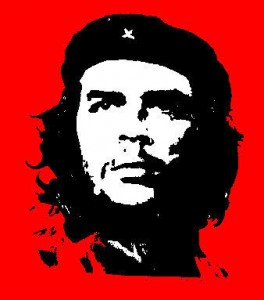

现在对他的认识就是一个美男子,眼神很忧伤,很性感,特别酷。如果对他的认识仅止于此,那没有必要说他。我们可以解读他,但不能随便解读他,他身上也有一些抗解读的地方。毕竟,他是一个理想主义者。人类从茹毛饮血发展至今,就是一个理想不断变成现实的过程,我们今天毕竟不那么野蛮了,下大雨还有人愿意开着私家车出来救人,如果真的是人不为己天诛地灭,世界不会是今天这样。人类社会有20%的理想主义者就行了,或者百分之十几也没关系,格拉瓦就代表了这一部分,很极致地、纯洁地、晶莹地代表了这一部分。

人物周刊:但他代表的左翼革命的确失败了。

黄纪苏:之前的社会主义试验的确都失败了,我在剧中也写过一句台词,谁还为新世界打包票,新世界已经崩盘了。但我想说的是,人类的理想主义不可能一蹴而就,总不能放弃尝试更好的东西。波尔波特、斯大林是不对,但现今的一切就对了吗?就彻底放弃理想主义吗?这是格瓦拉的意义之一。

另外,理想主义也不全对,革命以后干不好也不行,不能想着当新皇帝。杨尚昆的日记里就写过,1949年以后有些干部追求享受、奢华到了令人恐怖的地步。这种理想主义就是瞎扯,和农民起义一样,都面临着堕落、变质。实际上每个人、每个制度都面临考验。

人物周刊:在腐败这个问题上,切•格瓦拉似乎也有标杆的意义。

黄纪苏:对,所以我说可以解读他,但不能随便解读。切•格瓦拉自觉性比较高,他很警惕自己会变成一个大腹便便的官僚,所以当了古巴第三号人物之后,还能够辞了官去当一个普通游击战士。法国知识分子雷吉斯•德布雷曾经参加过切的游击队,他说当时每人一份干粮,过河的时候,切的干粮掉在水里,他就自己饿一天,红军长征都做不到这一点。

人物周刊:除了精神上的感召,切•格瓦拉是否还能提供行动上的力量?

黄纪苏:冯友兰在谈中国古代哲学的时候,说到一个“抽象继承法”,比如我们谈到岳飞谈起屈原,我们从他们那里继承什么东西,肯定不是抗金,也未必要站在楚国的立场,而是一种抽象化了的爱国主义,那种为了集体献出生命、有所担待的精神。这个是我们今天谈格瓦拉的时候要注意的。其实当时中国都批判他是游击中心主义,具体来说,他做的好多事情是走不通的,也不一定对的,但是我们可以在另外的形式里寄托这种精神,比如更有善心,更有公意,把这种精神分散到生活的细节里,把政治变成更广泛的生活,不然就只能是空说。比如学者,现在有些大学的管理学教授每年收入粗算能有上千万,这就是借助腐朽的国家体制和政府,利用各种科研基金,从人民那里骗来的钱,你看现在还有几个学者愿意骑自行车的?都嫌丢人。我有个朋友研究中国水系治理,屋里三千多张等高线地图,眼睛都看瞎了,他没有去跟那些时髦,买房子、出国,能够反其道而行之。这难道不是一种格瓦拉精神?

人物周刊:这是在个人的意义上,在社会结构的意义上呢?

黄纪苏:我们当然希望更多地改变社会结构,改变社会的政治经济体制,改变整个社会的价值观,但是也不妨碍我们每个人都首先成为一个好人。不必拘泥于要组织政党,上山打游击,也不必说要成为格瓦拉,哪怕只是在人生的某一个路口、某些瞬间能有一些善念,能够种一点善因,让这个社会一点一点积累,不追求一蹴而就。也许这些好人在政治立场上并不认同格瓦拉,但在价值观上,在抽象继承的意义上,他们的身上都有格瓦拉的影子。

结构不能调整,但允许社会流动,这是我们今天的世界观。我不认为以往社会主义、共产主义搞得多好,不认为列宁、斯大林、毛泽东、卡斯特罗、切•格瓦拉做好了,但是他们提出的问题是对的,这个不平等的等级社会需要改变,人类应该向更好的方向去,叫什么主义没关系。格瓦拉就代表了这种挑战,敢于挑战规律,挑战人的本性,挑战垮塌的现实。

人物周刊:萨特说切•格瓦拉是我们时代最完美的人,他是否被我们完美化甚至神化了?

黄纪苏:肯定有。看他的传记里写,当他被卡斯特罗提拔的时候,他也得意。人都是不断成长、不断完善的过程,但是他的确比一般人更纯粹,也有一些幼稚的地方,这也让他更容易具有符号的力量。这就涉及到义利关系,究竟什么是成,什么是败,不是看谁有多少武器多少金钱,不是看谁屠杀了多少生命收买了多少灵魂,而是看谁的精神能将人心点燃,被歌声流传,把历史照亮。其实胡志明、毛泽东都是那场革命中出类拔萃的人,但是切•格瓦拉更纯粹,也许也是因为他没有成功,命运成全了他。作为价值观的英雄,作为符号的力量,他在现实的世界倒掉了,在精神的世界站起来了。

人物周刊:为什么左翼运动总是依靠这类充满个人英雄主义的领袖来进行动员?

黄纪苏:理想首先不是现实,不是现实但要改变现实,这种力量从哪里来?往往就从个人牺牲开始。不像现在是我给你钱,你帮我干活。在你拿不出钱来的时候,只能靠人格、道义和牺牲来赶超人家,因为没有别的力量。

另外就是现代政治与前现代政治的区别,政治经济的先发国家有基础进行民主政治,经济发展水平和大众受教育程度较高,社会差距不太大,可以在理性判断的前提下进行社会辩论。但在第三世界的不发达的苦难社会里面,会形成另外一种改造社会的传统——依靠神迹。这种传统源远流长,甚至可以追溯到佛陀、耶稣,老百姓一听就信了,一直到毛泽东、切•格瓦拉都是这样,政治动员非常管用。当然我认为这种传统应该慢慢消失,不具有未来,但回过头去看,应该以历史主义的态度,考虑当时的历史情境,有同情式的理解。就格瓦拉来说,他比其他人更纯粹,尽管这并不代表他就是基督教圣徒,但相对来说,他已经非常不易——写一件事容易,说一件事容易,演一件事情容易,做一件事最难。

人物周刊:切有关世界革命的理念是否已经过时?

黄纪苏:我们那个时代还不太好谈,90年代一切都在接轨,经济政策、学术规范、会计制度都在改。但是今天要不要接轨取决于中国,也取决于轨道的另一端,2008年之后的西方金融危机十分深重。我们不一定要谈世界革命,这个概念已经听伤了,也许可以说在世界范围内的变革,这是今天来看,是一个合理的诉求。全球化把世界变成了一条跑道,谁跑慢了谁出局,所以解决方案一定是世界范围内的变革,其中重要的部分就是社会经济结构的相对平等。从这个意义来说,格瓦拉的世界革命的理念是有深刻道理的。革命都是逼出来的,现在谈革命都说是一个骗子领一帮傻子,其实不是,总是既得利益者造成了革命的前提,首先别把穷人往毛泽东、格瓦拉那边赶。所以我们可以理直气壮地追问,今天的社会公平吗?

(文章来源:《南方人物周刊》)

拓展阅读:

话剧《切•格瓦拉》台词精选

http://www.people.com.cn/GB/channel6/32/20001016/273814.html

本文由自动聚合程序取自网络,内容和观点不代表数字时代立场