关注NGOCN,公益视野从此大不同

原创·作者:黄姝伦

近日,记者刘伟因对王林的报道被警方以涉嫌非法获▲取国▲家机密罪被刑拘,此前记者刘虎因涉嫌诽谤罪被批捕,随后被关押长达346天,而在央视“认罪”的队伍中也偶有记者身影。

所谓“无冕之王”在中国的境况使人唏嘘,因报道限制、薪酬待遇、发展空间而辞职的记者越来越多。

今天推文的主角翟明磊辞职得更早。十年前,他深感体制内记者的局限而离开《南方周末》,其时寇延丁在《从改变自己开始》里这么描述他:说出了真话的孩子。

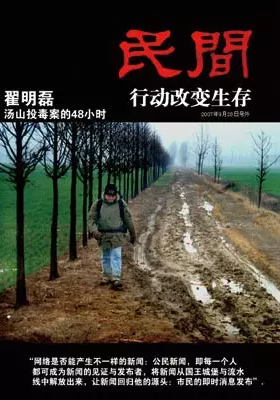

2005年的翟明磊是“为新闻而去”的,从体制内跳出到民间,他成为公民记者,筹备多时的《民间》杂志出炉。

十年间,《民间》被叫停、公民社会被归为“七▲不讲”、南方系被“招安”。

变局中,翟明磊说:十年,欣然在野。

上海地铁九号线,松江大学城站,如上海市郊的卫星城般,万达广场拔地而起。翟明磊的茶室,便隐没在吞吐着城市扩张之欲的此地。

稍坐,周边商业的气息散去。百年沉淀的普洱,从初始泡茶的温度,到而后煮茶的时间,皆有讲究,从第一泡的清丽,到渐次的浓郁,让交谈慢了下来。

十年,就如沏茶一般,我们常常无法预料外界环境的改变,会怎样地改变茶的味道,但茶执着的沉淀,生出了陈香。

从《民间》到《壹报》

二十年前,他是怀着好奇心,闲暇时,一探“社会真相”的银行小职员。而后,随着南下的火车,在改革风气渐开的深圳,开始了记者之路。

中国调查记者正值多产之际,他握过《南方周末》的铁杆。2003年,从《南方周末》辞职,拒绝框架内的假新闻,“我为新闻而来,我为新闻而去”,“因为究其本质,我是一个新闻骑士”。

三十而立。他说,年轻的时候不知道自己想要什么,但是知道自己讨厌什么。“记者是最接近真理的职业”,“真理”何为,他没有详细给出答案。也许比起带着脚镣跳舞的委曲求全,他信仰的“真理”更朴素,“事实不是罗生门,没有阶级性、党性,发生了就是发生了”。

他选择去做一名公民记者,倡导自下而上的草根力量,立足民间,为“弱势群体”发声,是一个自由却亦不自由的选择,自由地游走在官媒失语的领域,却难免因为闯入“新闻禁地”而饱受束缚。

2005年的春天,翟明磊和朋友们筹备已久的《民间》杂志,正式发行。这是第一本民间自行组织发行的季刊,每期发行量达5000多本,容纳左翼、右翼,各路思潮的编辑部,翟明磊不无骄傲地说,“这本杂志的编委会,有着中国大陆最强阵容。”

《民间》记录在公共空间中改变社会的公益行动者的故事,倡导行动改变生存。只有3个半固定员工的编辑部,主编要同时负责校对、搬运、公关,翟明磊和梁晓燕按年度轮流当值。稿件多来自自由撰稿人,以及维权一线的农民、工人,并保留不同群体,原滋原味的写作风格。

这本不收费只接受捐助的“地下刊物”,从知识圈、调查记者圈慢慢扩散,在美国的图书馆亦有迹可循。

“脚踏实地,做不可能之事”,他们奉行着法国1968年学生街头革命时期的格言,也承袭着这场革命的想象力。“希望《民间》,可以让公民社会守望相助。”翟明磊举了一个例子,《民间》杂志送抵黄永厚老先生家,但先生家中书籍太多,他无暇顾及。但有一天,他看见家中保姆捧着一本杂志,默默抹泪,那本杂志就是《民间》,那一期报道了保姆家乡湖南凤凰的河流污染事件。于是,此后,老先生对《民间》,多有支持和帮助。

很多志同道合的人因《民间》而结识,《民间》杂志也因此衍生出了立体的线下活动,组织沙龙,让民间行动者当老师,发动NGO里的经验之士,和翟明磊主力的NGO“绿根力量”一道,致力于民间草根团体、公民运动的培训。

《民间》所承受的阵痛,一面带着泥土和草根的地气:《民间》的记者手册里,首推野外生存的技巧,如防跳蚤、睡睡袋云云,在藏区、农村过年是平常事。

为了完成《被调整的目光——回复民族本土文化的环保试验》,两位记者历时三个月,行程2万8千公里,北至内蒙古边境,南至西双版纳,西至德格藏区的广漠地区,记录了国内民众自发的恢复传统文化试点行动。

而阵痛的另一面,承受着难被主流所接纳的“戾气”,“民间要有活力,校方的名号,民间的资金,人马来自民间。”这并不是一件容易的事情。选题敏感,敢怒敢言,资金依赖自筹。翟明磊走路时忙于开会、斡旋,都是常有之事。

纸质版的《民间》的最后一刊,是2007年夏季刊。

翟明磊已经记不清楚是第12还是第13期。但是《民间》被迫停刊前后,编辑部被干扰,家被查抄,去网吧向外界求援,没有一个支持者提出退款要求,《民间》电子版开始在网上流传……这些细节,他能很清晰地回忆起来。

他感言,在《民间》的编委会,他学会了什么是公民讨论,在最后一次编委会上,大家都从容镇定,仔细讨论最后一期的错别字与要检讨改进的内容,好像停刊之事从未发生,依然谈笑风生。“是在广州,好像小说《最后一课》,似乎下一期还会出版。”

在我们长达5小时的交谈里,《民间》被他一次又一次地提起。就像是怀着希望出生的孩子,终究还是夭折了。翟明磊写道,“没有感受过剥夺的人,往往无法体会那种苦涩的真实。”至少,聚是一团火,散作满天星。

“第一次,我不再是挑战正经与权威的破坏者,在一片道德废墟上,阿童木们想到了建设,建设公民的道德。多背一公斤的故事,乡村学校的年轻人,艾滋村的救助者,农村合作社的养猪传奇,贵州石门坎的妇女联合,点点滴滴的细流,温柔的人和力量。”事后,他在《去意彷徨的阿童木一代》写到投身NGO,创办《民间》的感想。

2007年,翟明磊开始做《壹报》,“壹报主人”、“一个人的报纸”,他拿出当时毛笔字书写的名片,递给我,这是他执意逆流而上的标签。当时,“新媒体”的概念才刚刚展露头角,从地下刊物到线上杂志,从几个人的编委会到一个人的驻守,《壹报》就如《民间》的延续,首篇报道是《民间》最后一期关于龙泉土地斗争的新闻。

在龙泉土地斗争的报道中,这一篇站在当权者“对立面”的公民记者之作,却意外成为了上下沟通的传声筒,在媒体的介入下,双方达成了“双赢”的协议。政府征地的同时,允许整个村庄加盖一层楼,政府不花一分钱,老百姓也获得了实际的好处。农民、区长打来感谢电话,赞翟明磊促进了官民矛盾的解决。

公民记者的禁忌更少,跳出单声道的报道的禁区,经过磨合,甚至能承担谈判者的角色,翟明磊认为,“这是无可厚非的”,而且,“谈判最重要的不是互相妥协,一定要设计一个方案让大家都获得好处。”

网络风气初开,包罗万象,公民社会得以借力而为。除了线下报道(如《震旦:汶川地震预报真相》等)得以在线上广外流传,社交网络的兴起,则为公民社会的发展提供了新的土壤。

《壹报》在微博上进行了3次的线上公民课实验,每次长达6-7小时,从第一课《学会讲道理》开始,谈到公民守则、公民权利等等。翟明磊对当时愈演愈烈的线上互动讨论,印象深刻。他直言更主张社会动态的平衡,“互相要有刺激、博弈、斗争,互相保护自己的权利”。

这种观点,大抵与坚持言论自由的初衷一致,在思想自由市场中,各类言论百花齐放,问题才得越辩越明,不要害怕不同的意见。通过强权、限制言论自由的静态平衡,往往隐藏着更深重的社会危机。

端媒体近期发表的社评《万有引力之虫:从1984到美丽新世界》中提到,“2009到2011的两三年间,媒体上还能经常看到“公民社会”的字眼。遍地生长的沙龙,不断被拓展的话语禁区,和年轻人踊跃的参与,被看做是内地公民社会发育的曙光。才过了两三年,公民社会已经是“七不讲”之一,即使是私下发言,也无人再谈起这个概念”。

《壹报》的公民课,意料之中地,被叫停了。

“战胜一份恐惧就有了一份能量”

与网络上“公民社会”的讨论语境一起衰亡的,是曾经声名显赫,敢怒敢言的南方系,随着纸媒的式微,齐齐隐没于虚拟的高墙之内,扼杀于缥缈的强国梦之中。蔓延的无力感在锥心地拷问着,曾经、依然、渴望活跃在调查记者、公民社会,NGO圈中的人们。是不愿自我“阉割”让他们走到了今天,讽刺的是,也许只有自我受限才能帮助他们走的更远。民间组织想要的是“对话”,无奈却总被视为“对立”。

十年过去,翟明磊还是强调自己是一个“胆小的人”,这似乎很难让人相信。十年来,他时时为朋友两肋插刀,对抗“不可抗力”,常常为圈内人所道,“请喝茶”亦是家常便饭。他却认为,是“胆小”,让他依然可过上相对“平安”的日子。

“胆小和勇敢并不矛盾。战胜一份恐惧,就多了一份能量。”公民运动是讲求策略,要对“安全”敏感,行动果断。怀有谦卑心,与媒体打交道保持低调,需要不断地调整自己身心状态。“一个人不可能长久牺牲的,家庭无法支撑。”私人空间和公共空间要有心理隔水舱。

而谈到作为调查记者的心态,他说也许有时报道本身比较成功,但是心里还是很难受,因为看不到报道带来的变化,增生了无力感与悲观,“这个思维还是传统‘士大夫’的心态,你承担了你不应该承担的责任,记者不应该有‘解决者’的负担。”而他却同时游走在记录者与解决者的角色之间,偏向于己任的抱负,一个“个人主义”的“士大夫”,“的确很幼稚,当做一个希望去做。”他希望和传统的士大夫不一样,不是在下野的地方暗自神伤,渴望回到庙堂,而是欣然在野,哭歌民意。

他曾面临着抉择,是去做《民间》还是留在香港大学做研究?他决定还是要回到《民间》。

他也有过一段沮丧的时期。在《民间》被查抄后,翟明磊言,干什么都提不起精神,“忧伤种在心理”。受陈婉莹、钱纲的邀请,他在香港逗留了一段时间,做学术访问,渐渐把憋在心里的那口气,缓缓地舒了出来。

“我做民间的事,每一次从结果来说都是失败的。但屡败屡战,意义就在过程中……《民间》办了那么多期,我们已经赚到了。”他提起当年《民间》编委2006年度主编梁晓燕说的话。

对于十年来,公益行业、公民社会的变化,言其感受是,“一言难尽”。

总得有人去擦亮星星,

它们看起来灰蒙蒙。

总得有人去擦亮星星,

因为那些八哥、海鸥和老鹰

都抱怨星星又旧又生锈,

想要个新的我们没有。

所以还是带上水桶和抹布,

总得有人去擦亮星星。

——(美)谢尔·希尔弗斯坦《总得有人去擦亮星星》

从《汉声》出发,回归民间

2011年,翟明磊开始为台湾《汉声》杂志社工作,在此之前,他是《汉声》杂志的忠实读者,会自掏腰包淘来中文《汉声》的首刊。他现在也把自己在《汉声》的工作,视为另外一个回归民间的调查新闻采写,民俗田野调查加之人类学实践。

现在,作为《汉声》杂志的上海负责人,他参与了《水八仙》、《大闸蟹》、《康乾盛世》等专辑的采访、撰写、排版、出版。本本《汉声》特辑从装帧到内容都极为考究,依据不同的主题而变,一本《汉声》可能经历了240小时的印刷,九九八十一难,把传统文化从视觉、触觉到头脑的体验,都糅合在一本书中。

打开翟明磊的工作笔记本,里面记录从选题开始的个人思路、会议记录等等,还配上了随手的画作、诗作,很是玩味有趣。

他言,《汉声》杂志的工作,磨练了他的耐性和柔性。现在的自己,“文武双全”,“武”是参与公民运动的轰轰烈烈,而“文”能静性,是汉声杂志给予的契机与空间,他甚至还跑去了苏州,学习木刻。

这十年,他总结了自己人生追求到了“真善美”:一个求真的记者,一个怀有善意初心的公民,一个投身于保护传统文化之美的工作者。

“我没有成为我年轻时讨厌的那种人。”他哈哈笑地欣欣然,“虽无名无利无官无车,从这种意义上,我也算成功人士了吧。”

他递过来他的新名片,依然是毛笔字所书,写着“且将世事花花看,莫把心田草草耕”。

“下一个十年,你有什么期待?”

“没有预期,保护文化为先。”

本文为NGOCN原创采访,作者:黄姝伦。如需转载,请后台留言获取授权。媒体合作请联系yanggc@ngocn.net