我这人天生脑洞大。比如说,最近看到一则新闻,某上海姑娘随男友回农村老家过年,结果看到第一顿饭后马上决定分手回上海,我首先想到的却是七十年前另一个令人悲伤的故事。

王鼎钧先生在《关山夺路》一书谈到1946年他对“苏北难民”的采访经历。“苏北难民”即镰刀锤子帮在所谓“解放区”搞暴力土改时逃亡到南京上海等地的苏北人群体,他们是土改的受难者,也是见证者。绝望之处在于,他们发现,国民政府、知识分子、媒体乃至城里的老百姓都不待见他们,压根不相信他们关于土改暴政的诉苦。“江南人并不相信他们的故事,一个南京人说,‘共产党为什么要这样做,没必要嘛,再说,他们也做不到’。”(《关山夺路》P115)

为什么我会联想到这桩旧闻呢?因为那位上海姑娘对乡村世界的无知,与七十年前上海人南京人对“解放区”农村的无知极为相似。上海姑娘大乱方寸,正是源于她尽管已有充分的心理准备,那些农村生活细节(绝不仅仅是一顿晚饭)仍然超出她想象力所能达到的极限,冲击之大,使她接下来的表现遭到“缺乏教养”的批评。

其实我愿意相信,她在生活中是一位善良且有良好教养的女孩,事实上其帖子的字里行间并没有流露出丝毫傲慢。正如,当年的上海人南京人,肯定也绝非由于秉性冷酷,才会选择漠视苏北难民的不幸。只是,骤然面对完全超出经验范围之事,人们短期内确实无法接受。四十年代上海南京的市民们,仅凭在日军与国府统治之下的生活体验,哪能想象出“解放区”土改中的红色恐怖有多凌厉?说实话,这则新闻的悲剧性不在于一对青年男女因门不当户不对而分手,而在于,这片国土上,竟有一部分人的苦难,完全超出大都市中产阶级可想象的范围。

这件事很快引起了一阵讨论城乡阶层分化严峻形势、农村社会急速凋零的热潮。但我个人并不喜欢那些关于乡村破败的叙事与抒情。因为就我粗略浏览所及,它们的内容很容易给大众造成某种错误印象,仿佛以前的乡村就很浪漫很美好。

非常遗憾,如果“破败”是指,与城市相比,传统乡村秩序的崩溃与精神生活的荒漠化,那么,根据传教士与地方士绅有关中国农村的文字记录,中国乡村社会至少从清末开始便有破败之势。原因自然不止一个,包括战乱、灾荒、经济转型等等,但民国初期尚有传教士、民间社团(如乡村建设派)、宗族士绅在乡间勉力建设,农村社会破败速度远不及后来共产党下乡时。

最不幸的是,共产主义政权将整个农民阶层作为革命与建设的炮灰,导致乡村社会的破败不可避免地急剧加速。镰刀锤子帮的种种制度与政策,对乡村社会凋零负有最主要的责任,与此相比,其他因素都可以忽略不计。

莫非三十年代苏区的农村不破败吗?一轮又一轮的扩红、查田运动、血腥肃反,谁会相信苏区农村欣欣向荣?内战时期老区与五十年代新区的土改,则是真正的焦土政策,日军做不到的,镰刀锤子帮全做到了。杀人杀得全村人都道路以目,天天只能听讲阶级仇恨思想教育课,如此恐怖统治之下,传统精英主导的乡村礼俗秩序能不崩溃吗?如果有人还认为土改时镰刀锤子帮领导下的广大农村温馨和谐,民众欢欣鼓舞,那我无话可说。

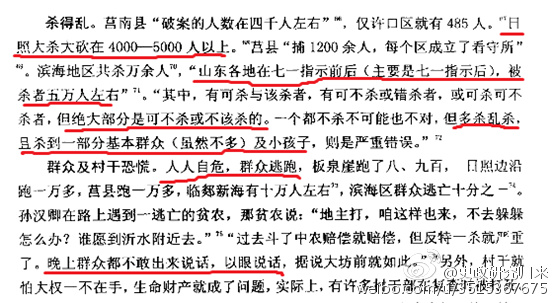

选自复旦大学王友明先生的博士论文《莒南县土地改革研究(1941-1951)》

至于一些具体政策的实施,或许短期内恶果并不引人注目,但随着时间推移,对农村社会的巨大破坏性也渐渐展露出来。比如,打击宗族认同,收缴乡民枪支,无异于摧毁乡村社会的自卫能力。持枪权与结社权的永久剥夺,在基层司法体系无能腐败的背景下,今日部分地区黑社会能够横行乡里,其实毫不令人意外。再如,赶走传教士,等于切断了农村在卫生、教育等公共事业上知识、技术、资金层面的外援。

强制集体化引发大饥荒,文革更是将一切传统伦理体系摧毁殆尽,难道五十年代至七十年代的乡村不破败?

区别仅仅在于,以前城乡隔离更加严重,几无流动性可言,作为不同等级的奴隶兼炮灰,农民市民之间来往极少(知青群体可能是例外),彼此缺乏经济、文化交流(镰刀锤子帮指挥下的单方面输血可不能算交流),加上媒体完全受控,市民当然对农村状况缺乏深入了解。老实说,要不是近些年互联网打开了一个资讯传播的缺口,农村凋敝如斯的话题哪里会受到关注呢?

哦,差点忘了,还有计划生育。我就不具体描述计划生育政策在农村执行得有多野蛮残暴了,也希望读者不要假惺惺地跟我讲限制人口对于经济增长的伟大意义。我看到有文章抨击南方农村的杀女婴现象,认为农村光棍多娶不到老婆纯属自作自受。可是,计生恶政难道不是农民杀女婴的主因吗?我无法硬起心肠指责他们冷血,同样也不忍心批评那位上海姑娘无知或无教养。

请允许我再啰嗦一则旧闻。党校教授王海光先生曾有一文探讨1950年西南地区所谓“匪乱”,提及中共初至西南各省,接管其实很顺利,反抗者寥寥。但为了帮助上海度过经济难关,西南战事硝烟未散,中财委就已要求西南紧急调运4亿斤粮食支援上海。关于征粮任务与匪乱的因果关系,邓在报告中相当坦诚:当前西南各地武装叛乱者“主要是抗缴公粮,提出‘饿死不如战死’的口号”,“提出‘专打北方人(或外乡人)不打本地人’,‘打穿军衣戴帽花的,不打穿便衣和不戴帽花(指起义投诚的国民党军)的’。他们的行动着重于破坏工厂,抢劫公粮公盐,并提出‘开仓济贫’的口号。这些口号,也确动员了部分贫民参加”。“各地土匪起来之快,因由于国民党在西南作了较其他各地更为周密的部署,同时亦由于我们征粮的直接影响。过去国民党在四川的最高征粮数为一千二百万担,我们这次征收数为两千万担(三十亿斤)。”

后来,上海度过粮荒危机后,“匪乱”很快也被镰刀锤子帮解决了。(参见王海光教授的《民变与“匪乱”:以中共接管贵州暨西南时的征粮为例》)我要指出,正是西南农村的尸山血海,供养起了黄浦江边的岁月静好,“量西南之物力,结上海之欢心”。某篇文章里那句“北上广有多繁华,农村就有多破败”,点破其间因果关系,很有几分道理。可是,这个现象绝非始于九十年代的市场化,而是从镰刀锤子帮掌权后就开始了,只是人们无法进行直观比较,更没有机会公开讨论罢了。而市场化启动后,农村青壮年进城打工,乡村社会的凋零猛然加速,城乡互动频率大幅增加,加上互联网的普及,大都市的中产阶级终于有机会直面盛世中国梦背后的破败农村了。

上海与上海人是幸运的,因为1949以来他们永远属于被照顾、被呵护的对象。但由此产生的悲剧不应当由上海或上海人来承担责任,评判民德更是避重就轻。极权之下,责任主体有且仅有一个——伟大光荣正确的镰刀锤子帮。吠舍与首陀罗同属奴隶,只是等级不同,岂可让他们替红色婆罗门背黑锅?

现在我们来做个假设,红朝的一个首陀罗,遭到婆罗门刹帝利凌辱,可能是强拆,也可能是司法不公,他长年求告无门,还被吠舍视为刁民。绝望之下,他怀揣炸弹,炸死一车沉浸于岁月静好的吠舍。请问,此时此刻,我们可以跟着广大吠舍们高声谴责暴民破坏法治吗?恕我直言,您的答案,将直接展现您对镰刀锤子帮的认知水平。

最后,我必须做个忏悔。年少无知时,我曾经把以户籍为基础的城乡隔离制度与印度种姓制度做比较,显然我大错特错,因为这很轻佻,而且也是对印度人民的侮辱。请原谅我后知后觉。阅世渐深,每次做具体制度或政策的比较分析,最后总不免发现镰刀锤子帮在作恶的花样与能力上天下无敌。