不激不随

同样在这个时期:报道农业受灾情况、党校学生自杀、美国投下原子弹的新闻,被斥为“政治不正确”。

这就是1942后的延安。

“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门”。

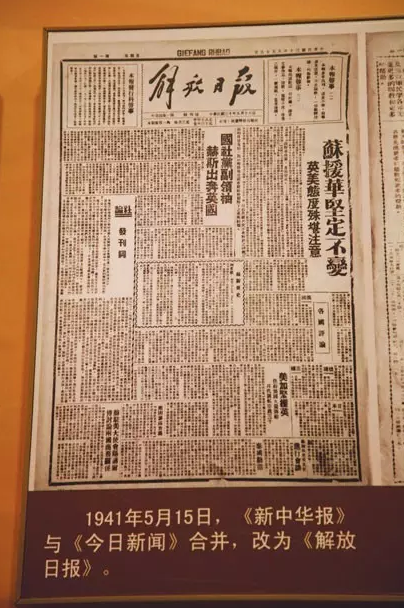

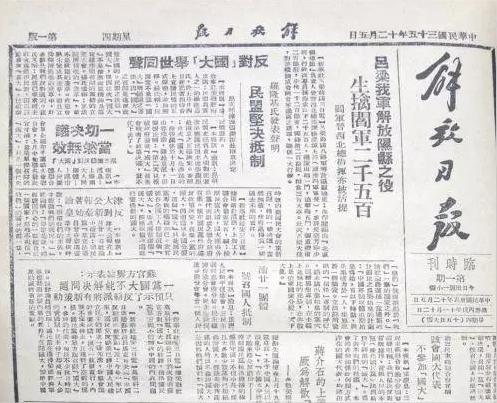

1941年,中共中央决定将延安《新中华报》、《今日新闻》合并,出版《解放日报》。《解放日报》的定位是中共中央在延安的大型机关报。为了与此后上海的《解放日报》做区别,这一时期被成为“延安时期的《解放日报》”,该报于1947年停刊,共出2130期,历时近六年。

创办初期的《解放日报》被认为有“对国际新闻关注过多,对边区关注不够”、“党性不强”、“脱离群众”等问题。1942年,《解放日报》开始改版。

这一改版过程伴随着对新闻工作人员的“改造”和新的党报理论的形成:新闻记者被重新定位为“党的喉舌”、“人民的公仆”;新闻的写作上,事实的报道不能缺少正确的立场,判断新闻报道的标准,由对其真实性的考察变为政治倾向正确与否的判定。

今天我们推送的内容选自李金铨编《报人报国:中国新闻史的另一种读法》一书。

黄旦、周叶飞合著的〈“新型记者”:主体的改造与重塑——延安《解放日报》改版之再考察〉围绕《解放日报》的改版以及对“新型记者”的培养改造,通过身分意识、业务操作以及开门办报这三方面考察延安时期对于党报的“延安范式”的建构。

如作者所说:

“这不仅从一个侧面可以领会延安整风和《解放日报》改版的经过,而且对于理解当今的中共党报及其整个从业群体的精神气质,均具有重大的意义。”

今天的推送,我们节选上述章节的内容,小标题为“不激不随”添加。

推送结尾处还有更多相关链接。

《报人报国:中国新闻史的另一种读法》

李金铨 编

香港中文大学出版社,2013年

党的喉舌、党的眼睛、党的耳朵

《解放日报》改版初期调任总编辑的陆定一,后来在追述改版过程时,说过这样的话:改版与思想教育改造是不可分的,把报纸变为马列主义的真正的党的机关报,包括教育一大批新的知识分子,也包括犯有主观主义而可以改造的人,统统改造过来。

“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门”。这批青年应该属于“五四”后的一代,尽管“五四”的启蒙思想不断被救亡所压盖,但仍然是内在流动赓续难断。启蒙,是使中国文人变成现代知识分子的途径。“五四”的启蒙宣导者就认为,“理性批判”“最适合现代知识分子的天分和需要”。

另一个研究者认为,五四一代比之维新一代,更注重个人生存体验而不是民族国家,因此对于政治有一种疏离感。“五四精英是带着比他们任何前辈都更强烈的情绪来表达他们的个人感情,来为他们的忧思而战的”。因此,到达延安的这些知识青年,难免怀有所谓民主、个性解放的浪漫情怀。

《解放日报》社旧址:延安清凉山

据延安中央研究院关于整风以来思想改造的一个分析总结,在当时该院的人员中,小资产阶级知识分子出身的新的青年党员占大多数(据确切统计:知识分子出身的占百分之八十二,党龄:抗战以后入党的占百分之七十四,年龄:廿岁至三十岁的占百分之七十九),他们一般的缺乏党内外斗争的经验及思想意识与组织的修养(据统计没有担任过任何工作即来延安学习的占百分之六十八),只能凭着个人主观的愿望和微小的经验作为方法去观察问题处理问题,于是思想意识上的小资产阶级个人主义、个人突出、自以为是、自命不凡,思想方法上的主观性片面性等就大量存在。就现有材料看,解放日报工作人员的情形大致类似,因此才在改版开始后调入像高扬文这样有实际工作经验的人员。

所以,造就“新型记者”,清除旧传统旧观念是首要之举。“无冕之王”成为矢中之的。且看一下当时《解放日报》是如何批判“无冕之王”:

资产阶级的记者通讯员,把自己看成高于一切,自命为“无冕之王”,一切照自己的兴趣办事,自己喜欢写什么就写什么,怎样对自己有利就怎样办事。

(无冕之王)以技术为标准,对于取舍稿件,对于取舍通讯员,对于报纸的一切,就可以“生杀予夺”。不仅如此,甚至对于什么是报纸,什么是新闻,也可以随心所欲,作出自己的定义;对于报纸的方向,也可以随心所欲作出自己的主张。这种“无冕之王”的思想,既是主观主义的,又是宗派主义的,说的更坏一点,是一种“报阀”的思想。

这两篇社论发表时间不一,对“无冕之王”的解读却是完全一致,即随心所欲处理报纸的内容和方针。“无冕之王”当然有不受制约之意,但其前提是为公众而报导事实揭露真相。所以在上世纪二、三十年代,也就是在这批知识文人来延安之前所生活学习的国统区中,关于“无冕之王”常常是与忠诚事业,以真理为求联系在一起:

“新闻记者之生涯,要在捧忠实笃诚之肝胆于真理、事实之前。其生命、其觉悟、其勇气、其良心、其情感,悉为真理、事实所同化”。包含着“时时不忘为公众之机关,为多数人谋福利,必得群众之信仰与拥护,无冠帝王之权既封,发行数目自增,广告收入自丰”的自我期许,并且应当是超越党派性,“新闻记者必为纯真无垢之自然人,始克其光辉赫赫之天职”。

《解放日报》的这种理解虽是差强人意,倒正是其改造意图之返照,即:彻底端正党报工作人员的思想倾向,不允许类似“独立性”或“同人办报”的观念之存在。把“无冕之王”抨击为随心所欲自作主张,就是为建立新型记者作为“集体喉舌”的绝对服从。“我们党报的记者通讯员,决不能像资产阶级报纸的记者通讯员那样,自称为无冕之王,我们老老实实自称为公仆,我们是党和人民这个大集体的公仆。”

批判“无冕之王”,其意亦在戴“紧箍咒”。报社副总编(后一度任代理总编)余光生后来就反思道,报纸改版前的错误,“主要是对中央的路线、方针、政策,贯彻得不好,常常自做主张,有时发表一些违背中央意旨的东西。今后一个字的独立性也不能闹,重要的问题,都要直接请示毛主席。”陆定一也是再三强调,“今后《解放日报》要听毛主席的话,决不能再闹独立性。”故“在整个改版过程中,报社内部除了要不要每天出社论的争论外,还讨论了『为什么要办报』的问题。”依着这样的逻辑,《解放日报》顺理成章建立了审稿制度,“以后凡是有重要问题,小至消息,大至社论,必须与中央商量”,“不能闹一字一句的独立性”。

观念意识既已澄清,身分角色也就自然浮现。新型记者,乃是整个党的组织的一部分。一切要依照党的意志办事,一言一动,一字一句,都要顾到党的影响。在这里面,个人主体必须以集体主体为从,并由此获得自己的价值和荣誉:每一个做党报记者的同志要认识到自己作党的喉舌、党的眼睛、党的耳朵是很光荣的⋯⋯

1942年的陆定一,时任《解放日报》总编辑

“大胆创新”的结果:新的写作形式

什么是新闻,这个新闻学中的ABC,站在新的立场,就是“新闻理论中一个重要的思想问题和政治问题”:

新闻同政治分不开,立场不同新闻观点也必然会不同。无产阶级不把新闻的定义,局限在技术狭小的圈子里。资产阶级的新闻记者说:“狗咬人不算新闻,人咬狗便是了新闻”。他们认为:“以适当机敏的方法,寄兴味于多数之人者,新闻也。而与最大多数读者以最大兴味者,最良之新闻也”。上述的新闻观点,完全是故意抹杀新闻的政治性,模糊新闻的阶级性。(广义的包括民族性)这是错误的不符合客观真理的新闻观点。正确的新闻观点——无产阶级的新闻观点与此完全相反,它把新闻定义从技术的泥沼里提到政治的高峰,而且将技术与政治两者统一起来。所以我们认为:“新闻是群众所未知、欲知和应知而能启发群众斗争性的最新事件,通过简明有力的文字所表现出来的社会政治斗争和对自然的斗争。”

这个充满“斗争”的新闻定义显示,作为党的喉舌耳朵眼睛的“新型记者”,没有纯粹的新闻业务技巧,相反,技术就是政治。强调技术第一,就是反对党性,“把政治放在第二位,其直接的结果,就是政治上的自由主义,这种自由主义发展到一定限度,就会被敌人所乘,这是不待言的。”“这样的党报,就绝对不能名符其实的成为党的集体宣传者和集体组织者,而只能成为报馆编辑部几个人的报纸。”

由此,新型记者在业务上同样不能“限于模仿”,完全可以并且必须把资产阶级报纸所形成的那一套新闻选择和处理标准弃之如敝屐:

人家看得轻的,难道我们也一定看轻吗?人家摆在头一条,我们根本不登不也是可以的吗?人们把报纸上分出那么多门类,一格一格俨然是不能是互相侵犯互相变换的神气,好像一向没有排在新闻格子里的,就不算是新闻了,所以也不能排在新闻的位置了,这对于我们难道是必要的吗?他们又给新闻的体裁定出许多规章,难道我们因此就必须依他们,因此就不能再希望能里面嬉笑怒骂,辩难和鼓励了吗?去它的吧!对于我们,没有比人民的要求更神圣的标准的了,我们不但要大胆的改造,更重要是大胆的创造。

这种不拘一格的大胆创造,就给1942 年调任《解放日报》并曾担任编辑组长的张沛,留下了深刻印象。“安寨县某一个村子的变工队成了一版头条消息;劳动模范申长林的事迹成了长篇通讯的题材。”“陕甘宁边区和其他解放区的实际斗争和人民群众的斗争,占有最显著的地位”,这对于他那样的党报新兵,而且仅有的一些报纸知识无非是从资产阶级报刊那里得来,充满了新鲜好奇。

从《解放日报》已经辗转到《东北日报》的穆青,就将“劳动英雄吴满有”的报导,作为一个巨大的创新介绍给自己的新同事:在《解放日报》头版头条位置发表一个普通农民的事迹,这确实是全国任何报纸都找不到的新闻。表面上看起来平常得很,似乎算不的什么新闻,但它却掀起了全解放区的生产运动和学习劳模运动。对于当时克服敌后1940 年以来面临的严重经济困难起了极大的作用。

这一点,同样被当时访问延安的资产阶级报纸记者赵超构看在眼里,“报纸小册子好比球场上啦啦队,提高嗓子,向劳动英雄不断喝彩。每天解放日报第二版上所披露的,十九是生产消息,什么人半夜就上山开荒,什么人开荒多少,打破纪录;那一家的婆姨每天纺纱几两;劳动英雄吴满有的生产工作进行得怎样;所有这些消息,跟着一阵喝彩的声音,送到穷乡僻角去。”

于是就慢慢形成了新的写作公式:

甲乙丙丁+农工商业= 经济建设;

新闻最(缺字)+ 条件= 生产竞赛新闻;

姓名+(一)(二)(三)(四)= 劳动英雄新闻;

雨雪充足+ 策牛上山= 春耕新闻;

普遍开展+ 情绪热烈= 生产新闻。

由此,经验性报导和典型报导,成为中共党报最有创造性的两种报导样态。《解放日报》关于“大生产”的宣传,从“农业模范吴满有”到“工业模范赵占魁”;从“种棉能手刘秉仁”到“运输模范刘永祥”,从“南泥湾”到“金盆湾”,仅1943年上半年,报纸上所出现过的模范人物就多达600名以上。从1944年元旦开始,报纸又专门开辟《边区生产劳动》专栏,时间长达3个月。“这种典型宣传规模之大,范围之广,为以前中共党的报刊史上所罕见。”顺便说一句,直至改革开放前,中国大陆党报中的名记者,绝大多数都是写典型报导而闻名,相反,因纯粹的新闻报导或者评论而出人头地的实是寥寥甚至是绝无仅有。

政治正确凌驾客观事实

然而,政治和技术并不只是在于内容的选择,更重要的是表达。毛泽东就说过:“我们党所办的报纸,我们党所进行的一切宣传工作,都应当是生动的,鲜明的,尖锐的,毫不吞吞吐吐。这是我们革命无产阶级应有的战斗风格。”所以,当陆定一说,“要把尊重事实与革命立场结合起来”,就意味着这个有关事实的报导中,不能不包含着价值判断。政治比技术重要,同样也是强调这个意思。报导不能没有事实,同时报导不能没有自己的立场,这最终化为一句易懂生动的话,就是“用事实说话”。后来胡乔木就说,就如同学会说话一样,人人要学会写新闻。因为新闻是今天最主要、最有效的宣传形式,宣传,当然是我们大家都有责任。学写新闻就是叫我们学会用敍述事实来发表意见。

既然如此,选择什么,如何报导,均不能不时刻注意事实中所要表达或可能会表达的“话”。于是,“话”即倾向,成为新闻把关的首要条件。在《解放日报》改版过程中,毛泽东批评报纸有“独立性”,《读七七宣言》社论、印度问题、参议会、自卫军等几篇社论,就有些错误。另外有些消息如党校一学生自杀,是不应该登的,乃是其倾向不正确。

1945年8月9日,《解放日报》在第一版显著位置刊登有关美国原子弹袭击广岛的新闻,遭到了毛泽东长达一个多小时的严厉批评,斥之为是“资产阶级世界观”,显然也是“话”说的不对。报导中政治立场的重要性,在1947年展开的反“客里空”运动中有了更深入的认识。根据新华总社对该运动的成果总结和原因分析,第一,在发现严重的“客里空”作风的同时,更加值得注意的,是发现了新闻工作的阶级立场问题;第二,检查出虚构新闻、道听涂等不认真不精致的作风。之所以如此,均和阶级立场有关:或者是因为新闻工作人员的阶级出身所致,特别是在土改中,在有关农民与地主的关系中,这种出身导致立场模糊;或者是因为在参加党报工作的小资产阶级知识分子中,一部分人带来了没落的封建阶级思想意识与陈腐习惯。随之就与当时的整风运动相结合,进行“三查”(查阶级、查思想、查作风)和“三整”(整顿组织、整顿思想、整顿作风)。

按照这样的线索我们还可以看到另一个典型案例。1948年华北《人民日报》发表的《全区人民团结斗争,战胜各种灾害》的报导,受到中宣部的严厉批评,其错误归结为二:

第一,全篇三分之二以上的巨大篇幅都是极乏味地而且极零乱地用于详细列举各区各种灾情,构成一幅黑暗的图画,使人读后感到异常沉重的压迫,没有或很少有鼓舞的力量。

第二,对于灾害原因的分析完全错误。造成如此严重错误的根源,就是“只罗列现象”的客观主义。

无论是中宣部的批评抑或日后华北《人民日报》所做的检查,都没有提及报导中具体事实有否失真(比如夸大、五个W失实等),其矛头所指是客观主义所导致的不全面、不正确。解放区秋收“平均有七成”,报导中没有就此从积极方面宣传战胜灾荒的巨大成绩,这是片面,以致报导角度错误;灾荒的原因笼统地归之于“长期战争”,这是没有正确反映甚至是歪曲了因果关系。因此,该条报导的致命之处,是对事实的选择、分析、评价的立足点错误。一句话,其基本倾向错了。“忽视积极的鼓舞指导,是不能容许的有害的客观主义倾向。”

因而,“作一个新的新闻事业工作者”,要求有坚强的党性,要求是好的党员,好的革命者,随时带着党的阶级的眼睛,要脱掉知识分子的高傲习气,恭谨勤劳地向群众学习,不要写那些政治的空谈。总之,“首先是一个共产党员,然后才是一个记者,这是一个基本观念,任何时候都不能忘记或违反。”

延安《解放日报》印刷厂

關於《報人報國》,我猜你還想看以下內容: