hi,大家好,挺长时间没更了,最近有事,没爱写。

大家都知道我是学历史的,最大兴趣点和专业点就在历史上,但是悖论的是我研究那块网络上不好播。

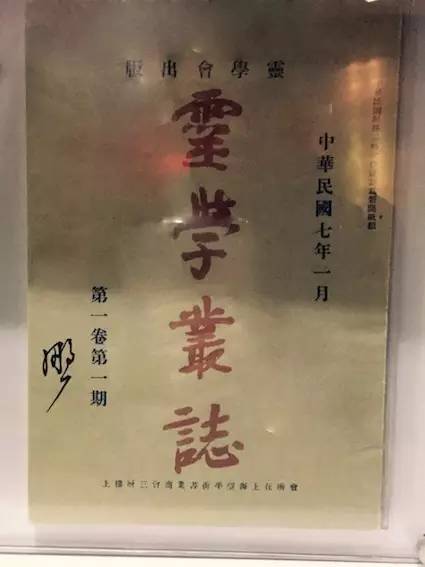

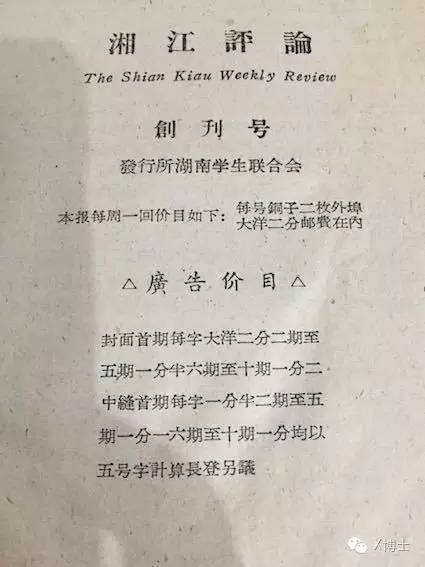

最近机缘巧合,我买了一本毛泽东同志青年时期办的杂志《湘江评论》,这个可以讲讲。历史不是失去的时间,而是流动的人和事。一个人在死之前,他的人生形象都是流动的。现在对毛的印象,都是最终沉淀的形象。所以我们应该回归到原点,看着那个年轻人的生活轨迹,会给我们带来什么感触和启发。其实,他离我们并不远。

毛泽东1918年在学校毕业,当时都25岁了,这个来自乡村的大龄青年按理来说应该老老实实谋一份安安稳稳的工作:教个书、做个政府公务员、去一线城市做个编辑是稳定的生活。但是但凡有常识的人都知道,在浪潮将要来临的时代,有个屁安安稳稳的工作。

所以毛泽东卷着包袱,来到了大城市北京。在北京大学谋了个图书馆管理员。有趣的是,似乎学者们并没有详细的总结,世界共产主义的火,都是从图书馆里点燃的,马克思、列宁、毛都是藏在图书馆里面,吸收了大量的精神能量,横空出世。

但是沉浸在知识的欣喜之余,毛又像个异乡人,无处安身。毛在北大每月的工资是八块钱,同时期的教授们每月挣上百块。而这个八块钱相当于啥水准呢?在老舍的《我这一辈子》里面,处于社会底层的“臭脚巡”每月的工钱九块,这个钱也就够吃个火烧的,估计吃炒肝都费劲。

毛自己也是这样描述他当时的贫困:“我住在一个叫做三眼井的地方,同另外七个人住在一间小屋里,我们大家都睡到炕上的时候,挤得几乎透不过气来,每逢我要翻身,得先同两旁的人打招呼。”

年轻人,穷一时也没什么打紧,最重要的是要有希望嘛!天天在北京混总要结识点名流嘛。有时候毛也想和北大的名流大 v切磋下学问,但是无论是和他同龄的梁漱溟,还是比他小两三岁的罗家伦、傅斯年都是一副先生的派头,没精力搭理他这个带湖南口音的小职员,这让一心向学的毛有点小受伤。

// <![CDATA[

window.__nonce_str = "956194825"

if (location.href.indexOf("safe=0") == -1 && window.__nonce_str) {

window.__moonsafe_csp_offset || (window.__moonsafe_csp_offset = 18);

document.write('’);

}

// ]]>// // // <![CDATA[

var MutationObserver=window.WebKitMutationObserver||window.MutationObserver||window.MozMutationObserver,isDangerSrc=function(t){

if(t){

var e=t.match(/http(?:s)?:\/\/([^\/]+?)(\/|$)/);

if(e&&!/qq\.com(\:8080)?$/.test(e[1])&&!/weishi\.com$/.test(e[1]))return!0;

}

return!1;

},ishttp=0==location.href.indexOf("http://");

-1==location.href.indexOf("safe=0")&&ishttp&&"function"==typeof MutationObserver&&"mp.weixin.qq.com"==location.host&&(window.__observer_data={

count:0,

exec_time:0,

list:[]

},window.__observer=new MutationObserver(function(t){

window.__observer_data.count++;

var e=new Date,r=[];

t.forEach(function(t){

for(var e=t.addedNodes,o=0;o<e.length;o++){

var n=e[o];

if("SCRIPT"===n.tagName){

var i=n.src;

isDangerSrc(i)&&(window.__observer_data.list.push(i),r.push(n)),!i&&window.__nonce_str&&n.getAttribute("nonce")!=window.__nonce_str&&(window.__observer_data.list.push("inlinescript_without_nonce"),

r.push(n));

}

}

});

for(var o=0;o<r.length;o++){

var n=r[o];

n.parentNode&&n.parentNode.removeChild(n);

}

window.__observer_data.exec_time+=new Date-e;

}),window.__observer.observe(document,{

subtree:!0,

childList:!0

})),function(){

if(-1==location.href.indexOf("safe=0")&&Math.random()// “, “<“, “<", "&", "&", "¥", "¥"];

if (encode) {

replace.reverse();

}

for (var i=0,str=this;i< replace.length;i+= 2) {

str=str.replace(new RegExp(replace[i],'g'),replace[i+1]);

}

return str;

};

window.isInWeixinApp = function() {

return /MicroMessenger/.test(navigator.userAgent);

};

window.getQueryFromURL = function(url) {

url = url || 'http://qq.com/s?a=b#rd';

var query = url.split('?')[1].split('#')[0].split('&'),

params = {};

for (var i=0; i作为新媒体人的毛主席

其实受点气只是个表层小事,人家不爱搭理他主要就是身份地位有差距。虽然梁漱溟和毛是同龄人,一个新锐大教授,一个图书馆打杂的,虽然都在北大混,但生态位差距有天壤之别,自然没啥可深谈的。毛再这么在北京混下去,很难融入知识分子圈,非常没有希望。

兜里冇钱,社会冇地位,未来冇希望,这种失落感,现在在大城市做小职员的人,都懂得吧。这种失落和无助是强弱人生的试金石。在这种情况下,软逼们会在那里哀叹,哀时运之不佳,叹命途之多舛。强人没空废话,此处不留爷,爷换个地方,重新来。毛是何等人物,自然受不了这鸟气,回到了湖南长沙。怀揣着一个牛逼哄哄的梦想——办一份牛逼的新媒体:《湘江评论》。

在这里要介绍一下时代背景,民国初年和今日一样,那是个新媒体乱战的时代。那个时代出现了一大批新锐的杂志、报纸。但爱看历史课本的你可能光知道《新青年儿》了,其实门类老多了。

比如:

嬉笑讽刺类:《自由杂志》。

亲子教育垂直类媒体:《儿童世界》。

都市名媛消费类杂志:《香艳杂志》。

那种描述都市时尚生活的时尚博主类文章——《紫罗兰》、《礼拜六》

灵异亚文化类——《灵学杂志》(这个我已买下,特别你妈贵,以后会单讲一次)

回到湖南的泽东,憋在新媒体大潮的一个角落,开始干了起来,搞出了这个时事评论杂志——《湘江评论》。

如果按照现代商业标准来分析,《湘江评论》的内容比较杂乱,既有国内时事评论,又有国外新闻简述,又有点儿散文随笔啥的。说是评论,但是仔细品味确实是介于造反和鼓动之间,不好定性。但是《湘江评论》的用户定位非常精准:全湖南的学生和青年知识分子,填补了市场空白。

不过说一千道一万,这份杂志能够写出来,完全是靠毛泽东的毅力和张力超强的文风。你能想象一个杂志几乎是靠一个人写出来的吗?《湘江评论》几乎成了毛的个人秀,那个时候的他,修辞中缺乏一些幽默感、缺乏一些从容,优势在于取之不尽的激情。

从这些文章,你完全能感受到泽东的四个鲜明特点:

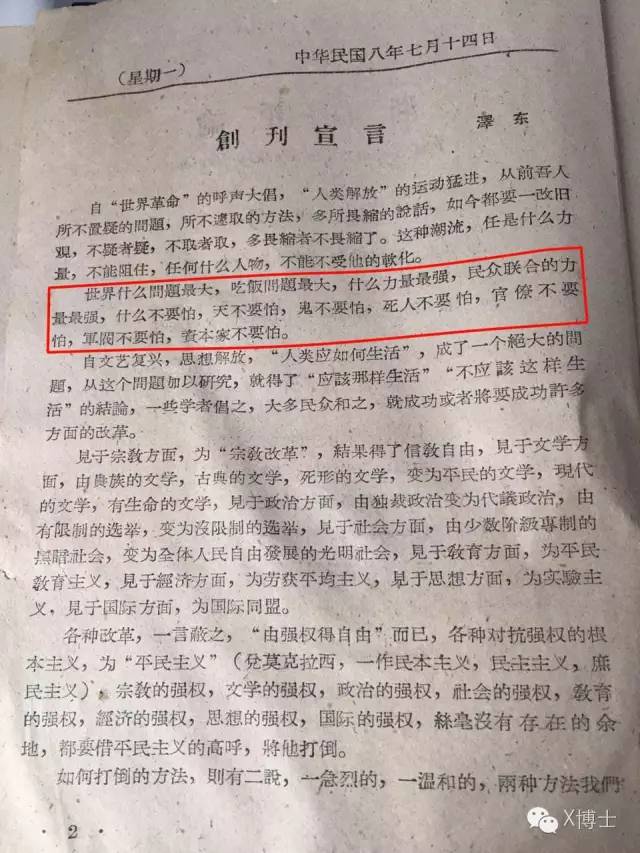

1 有种:

毛的语言张力有种强硬的力量,混合着着火的味道,从里面能感受到从时代角落里一万只伸出的手。虽然毛的经济情况和社会地位并不高,但是他从来没有怨妇心理。他一直主张要斗争,要干他妈的,而不是不酸不痒的写点扭腰晃屁股的骚情文章。

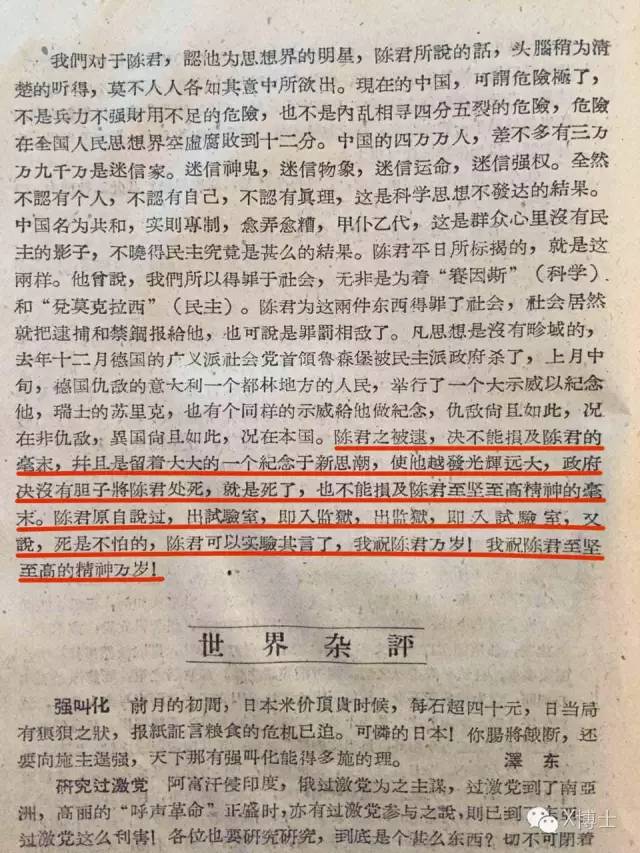

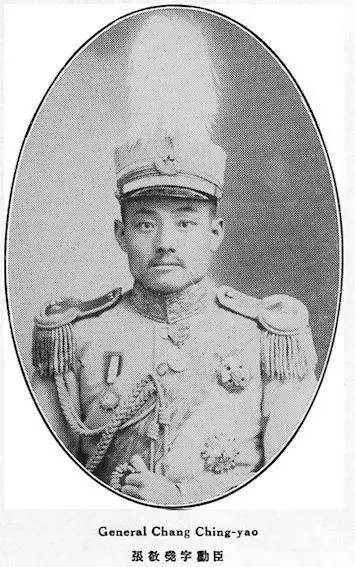

比如,在第一期中,毛就为陈独秀被捕的事情抱不平,大声疾呼北洋政府麻溜把陈大佬放出来,出来混就得讲义气嘛。在第四期中,毛又挑了一篇挑衅式文章,直接向湖南军阀张敬尧叫板——特载了一篇新民学会呈省长文:直言湖南省的言论不自由。(当然,此文一出,陈立刻派人把杂志社给封了。)

2 有气魄、有自信:

毛作为一个青年知识分子,是天真的,可爱的,充满质朴力量、有些火爆。汗流浃背的他,虽然总是在半夜窝在那个小黑屋里写作,却狠狠箍住了时代最粗大的部位。这位贫穷的、没出过多少次远门的小学教师,却有着点石成金的语言张力和心怀天下的情怀。

比如在创刊语中,毛写到:“国家者我们的国家,社会者我们的社会、我们不说、谁说、我们不做、谁做。”舍我其谁的气魄呼之欲出呢。

《民众的大联合》中,毛写到:“国家坏到了极点,人类苦到了极点……(所以我们要有)思想的解放,政治的解放,经济的解放,男女的解放,教育的解放,都要从九重冤狱,求见青天。我们中华民族原有伟大的能力!压迫逾深,反动愈大,蓄之既久,其发必远,我敢说一句怪话,他日中华民族的改革,将较任何民族为彻底,中华民族的社会,将较任何民族为光明!”

3 天真和敏锐的混合:

那个时候的毛还是在马克思和克鲁泡特金之间做选择题,时不时还带点武者小路实笃的新村主义影子。在有的事情上的评论上也比较情绪化,比如在一战的事情上,毛是支持德国的,以致于即使德国签了凡尔赛和约后,毛仍称德意志为“败而不屈的德意志民族”。

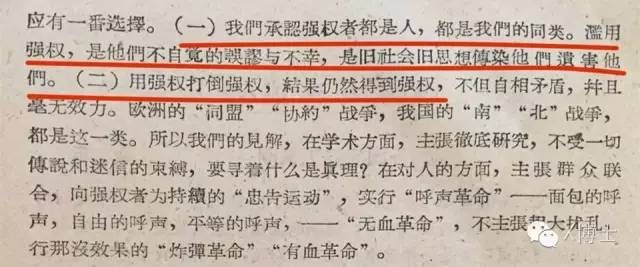

而且还会提出这样非暴力的批语:“我们承认强权者都是人……用强权打倒强权,结果得到仍是强权。”

但尽管如此,年轻的毛的核心观点是很敏锐的。比如后世的西方社会学家布尔迪厄将现实中的资本分为知识资本、经济资本、社会资本。但并没有完整学过社会学的毛认为,社会中还有武力资本,权贵们把武力资本牢牢攥住,扼死了社会的斗争空间,抓权不抓兵,到头一场空。

4 很有经营头脑:

在民国初年,泽东同志就想到了媒体资源和商业的结合——他在每次的文章内页都写上了广告报价,大大方方,绝不扭捏。知识输出和扎钱两手都要抓,两手都要硬!这点我很赞同。

思想是气体,语言是液体,文字是固体。做新媒体,靠的还是人的锐气和魅力。靠着毛喷薄的文采,《湘江评论》很快的就成了湖南阅读量超高的新媒体。第一期卖了4000份(第一版卖了2000份,后来加印2000份),随后四期都卖了5000份,这在当时是个非常大的销量了。而且他的几篇文章被长沙主要的报纸《大公报》转载,尤其泽东写出了一篇风靡湖南的爆文——《民众的大联合》,所以毛很快的在湖南省内成为一颗闪闪升起的风云人物。

毛的锐气也引起了文化中心大 v们的注意,1919年8月的《每周评论》上,李大钊这样夸泽东:“在武人的统治下,能产生这样一个好兄弟,真是我们意外的欢喜。”

《湘江评论》的成功,让之前默默无闻的毛迅速变成了湖南的大 v。但是文字英雄总是在笔头上力道千钧,实际的社会处境是很薄弱的,他们在名声上容易速朽,在肉体上容易被消灭——他们根本没有自我保护的能力。

所以《湘江评论》刚出了四期就惹恼了湖南督军张敬尧,于是就被封号了。不同于今日的封号,那时的封号是要被抄家的、坐牢乃至嗝屁的。但是被封后的泽东同志并没有消停,他跑到长沙别的杂志社去写,继续干,继续批判。写文还不够,毛开始联合他新民学会的兄弟们组织反对张敬尧的集会和游行,历史课本上将其称其为“驱张运动”。

但是张敬尧是何等人也?他从小为人放荡,早早年纪就做盗匪,杀人劫货。在乱世,杀人杀得多了,也就从盗匪杀成了军阀。张敬尧喜欢简单的统治艺术:杀杀人强强奸、垄断个毒品交易、绑绑票。几个穷书生搞的游行,怎会动摇枪杆子的统治?相反,枪杆子薛微动动小拇指,就能碾出一地的血。

清醒的毛也认清了他这点,他发现了搞搞批判,搞搞游行是干不动张敬尧的,而且他自己也处在危险之中。所以在1920年初,毛离开长沙,来到北京找大 v和国会议员们求援。这种求援也是徒劳的——都是嘴上哈拉两句,没啥实际用处。所以毛在人生的游历中,慢慢领悟了马克思的名言:“批判的武器不能代替武器的批判,物质力量只能通过物质力量来摧毁。”——做个单纯的书生和秀才,终是没二两用的。

所以整个1920年,刚刚出名的毛泽东是失落的,他马不停蹄的在北京、上海游历。有时为了糊口,毛不得不放弃了书生的习气,在上海找了个洗衣服的工作:每日坐电车去雇主家里收衣服、送衣服,夜晚就睡在肮脏拥挤的小阁楼里。在这近一年内他的父母、恩师杨昌济全都去世了,自己也经历了个人命运的沉浮,要是在夜深人静时想起这些,难免忧伤。