中国高速经济增长的时期已经过去,要维持中国的经济增长,需要很困难的改革,特别政治上的改革,但现在看不出中国政府会进行这样的改革。「危机综合症」有一个发展过程,一般而言危机的发展,就是10到15年。

报道者|裴敏欣专访——中国靠经济增长维持政府合法性的路,已快走到尽头

文蒋金(特约记者)摄影/邓毅骏7/11/2017

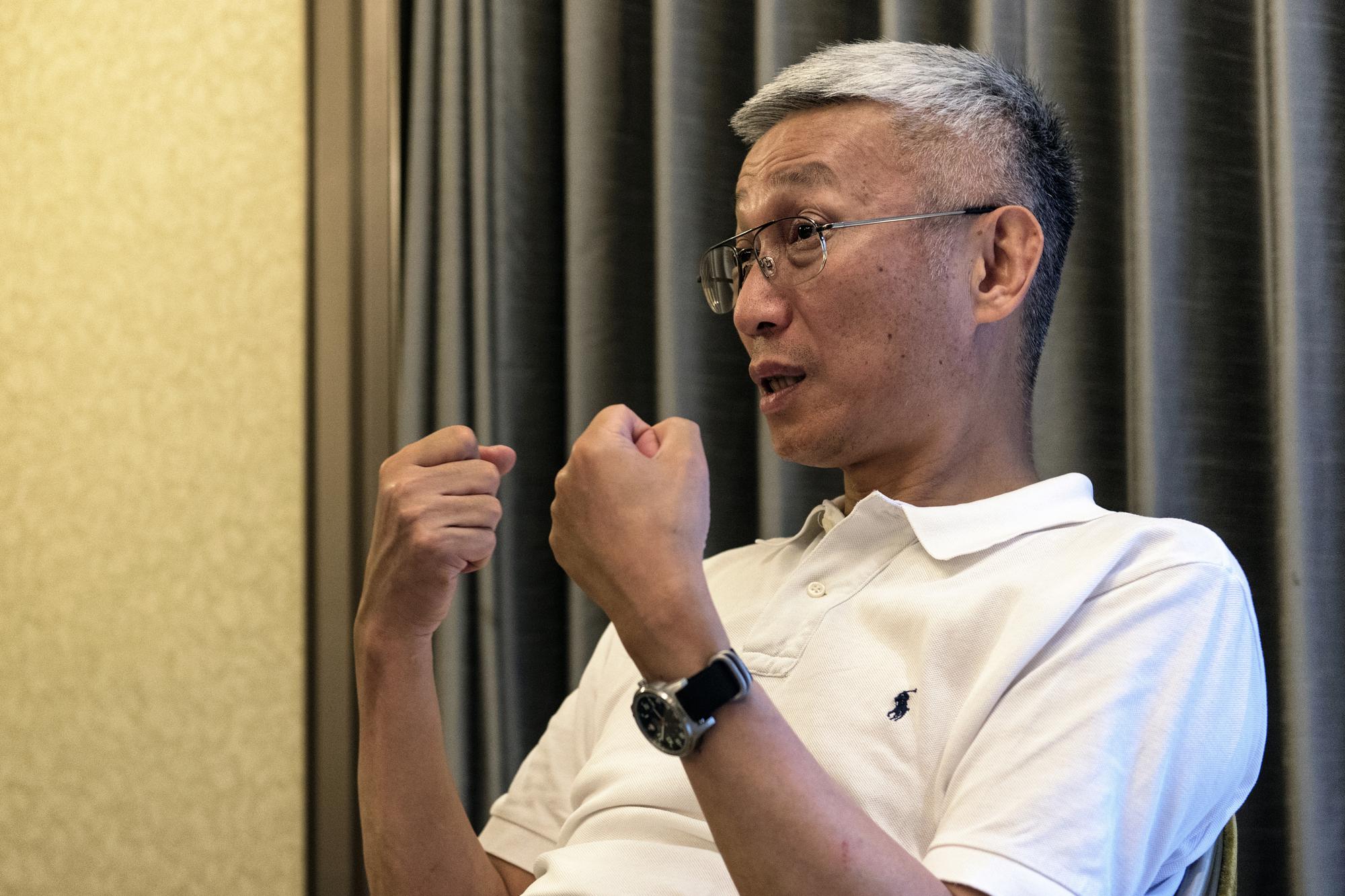

60岁的裴敏欣是当代重要的中国问题专家,他是美国加州克莱蒙特·麦肯纳学院(Claremont McKenna College)政府学教授、凯克国际战略研究中心(Keck Center for International and Strategic Studies)主任。他的研究主轴是专制政权与威权体制的转型,国民党过去在台湾的威权体制,曾是他关注的课题。

而这位知识分子,从年轻时就展现他的气度与锐利。他童年碰上文革,求学时中国刚改革开放,他对政治十分感兴趣,为了了解中国政治,赴美后学习政治学;1989年,民运点燃烽火,北京学生上街,裴敏欣热血澎湃,他积极在美国的留学生圈子中,发起支持中国学生的募款以及活动,甚至为要求美国政府对中国政府施压,成为中国学生中,出席美国国会听证的第一人。

在学术上,他接受哈佛政治学教授杭廷顿(Samuel Phillips Huntington)的启蒙。杭廷顿以「第三波民主化浪潮」观点为世界带来极具影响力的思潮时,裴敏欣正是他的助理,无论在学术理论,还是个人的职涯发展上,裴敏欣在《报导者》访谈中细述了杭廷顿对他的影响。

近日他受龙应台基金会的邀请,出席思沙龙演讲,同时介绍他的新书《出卖中国:权贵资本主义的起源与共产党政权的溃败》。在专访、演讲以及书中,他多次提及中国独裁体制的崩解,「我认为就是10到15年」。他说,当中国菁英从分赃与联盟,到现在的内斗,过去从抱团取暖,到现在的你死我活,菁英不团结,威权政权的可持续性就降低很多。从中国目前的经济及教育水平,已经达到民主转型的标准,他强调,「中国需要民主化」、「也必定民主化」,现在的中国显现许多问题,未来必然经历一场政治改革。

对于蔡英文上台以后,两岸关系冷却,李明哲事件、巴拿马与台湾断交,台湾感受到来自对岸的压力有增无减,他也在专访中表示,习近平的「全面强硬」容易导致僵局,而在美台关系间,他认为台湾只能「影响」但无法「决定」美国政策,台湾能做到的是岛内先团结。

以下是裴敏欣接受《报导者》专访纪要:

问:你自1988年成为第一批来台湾访问的大陆留学生,来台湾多少次?在这近30年的时间,你对台湾民主化的整体观察如何?

答:我一直感到有一种很亲切的感觉。我从第一次来台湾到现在,这段时间来了台湾很多次,至少12次。因为我当初来的时候是台湾民主化起步,我现在来,看到台湾的民主不仅是进步,基本上是进入了民主巩固阶段,更是感到,就是说,一种满足感,替台湾感到骄傲。

问:你在到美国留学前,中国政治社会情况如何?为什么你当初想到美国念书?什么契机让你出国读书?

答:我1981年从大学毕业了,我当时是提前毕业,3年就把4年的书读完,毕业之后工作了3年半才去了美国。因为80年代,中国是刚开放的时候,我们这一代年轻人的求知欲很强,唯一的希望,就是能够有机会到世界上教育条件最好、资源最丰富的国家去读书,那就是美国。这是唯一的考虑。

我是文革之后第一届通过考试进去的大学生,1977年考进去、1978年进入很有名的上海外国语学院就读。我们这种出身普通家庭,在国外没有亲戚,大学刚进去从来没想过出国念书,能够出国念书,感觉就像是上天堂。

当时教育部给了两个名额公派出国,不知道遴选机制是什么,总之轮不上我,后来是经由学校的美国教授的帮忙,他认为,我们这些学生很优秀,应该到美国去学习,他在匹兹堡大学给我找到奖学金。我出去之后,所有学费、生活费都是美国人提供的。

1984年出国,因为大学本科读英语,我一开始去美国能拿到的奖学金是「英文创作写作(Creative Writing)」,我在匹兹堡大学读硕士,但读的过程当中,我感觉到英语只是个工具,我对政治学比较有兴趣,所以开始一方面读英语创作写作,一方面读政治学。

回想起来,我们这一年代人,经历过中国非常政治动荡的年代,我的童年时期碰上文化大革命,所以我对政治十分感兴趣,因为想要了解中国的政治,就去学政治学了。

曾经被列为黑名单

问:1980年代,中国内部民主浪潮兴起,直到天安⾨事件受到剧烈打击,当时你正在美国攻读政治学硕⼠,那段时期当中你有什么记忆以及经验?

答:我当时在哈佛大学(注)。我印象深刻的是,看到中国学生上街头,我感到热血沸腾,十分激动,中国那么多的学生,那么勇敢上街,抱持理想主义,当然我们因为在美国,不可能回去上街游行,我记忆中,在美国大部分的留学生,都参与各种不同的支持北京学生民主运动的活动,游行、签名、捐钱都有。

我算是很积极的份子,我是第一个以大陆学生身份到美国国会作证,要求美国政府对中国政府施加压力的人,我主张中国政府不应用武力来对付学生;我又主持捐款活动、又写文章、又做演讲。

因为我算是曝光率很频繁,去国会作证两次,上了许多次电视,不像许多人参与没有留下纪录。所以我很长一段时间不能回中国,我也不敢回去。中国是个不透明的国家,你猜自己做了那么多事情,应该是上了黑名单,但是,你根本就没办法确定。而且1990年代,我在美国是个穷留学生,那时候又有了孩子,如果回去给逮住了,不放出来,那么家庭怎么办?所以当然就是不敢回去。

直到邓小平1992年「南巡」是重要的历史转折关头,中国政府有个规定,凡是在国外跟八九民运有关的人,只要不是参与民运组织都可以回去。当时中国政府派代表到我家通知我父母,说你们的儿子我们调查清楚了,他不是参与反动组织的,他可以回来。

老师杭廷顿的影响

问:你在哈佛大学的老师杭廷顿教授,在学术⽣生涯中对你的影响是什么?

答:我到哈佛大学时,他正好是65岁、66岁的时候,正值学术成就的顶峰时期,我对他最大的印象是,从个性来讲,他生性非常低调,不太说话,是一个很腼腆的人。

我选他的第一门课,就是「比较政治学」,当时我所读的第一本他著作的书是《变迁中社会的政治秩序》 (Political Order In Changing Society),我一看,觉得这不得了,这是天才的书!那本书,可以说是改变我的学术轨迹,原本我应该是要学国际关系,但他的书中有许多比较政治分析、解释、理论,特别是现代化国家的政治稳定、政治变革,他的见解是天才性的,让我十分佩服,使我感到学比较政治更有意思。

他待我很好,我学他的课之后,他就雇我做他的助理,他教一门「民主化」的课,他又雇我做他的助教,所以我跟他接触很多。他等于是我们这种人的一个楷模,他是我的榜样。我要做学问就要像他那样做。

杭廷顿是非常具有前瞻性的学者,他讲文明冲突、美国认同问题,都比人家看得很早。他一直在研究政权的建立、政权的转型,他在写《第三波——20世纪后期民主化浪潮》(The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century)时,同时在教「民主化」那门课,我是他的助教,我自己对民主化也很感兴趣。所以我写的第一本书《从改革到革命:共产主义在中国和苏联的消亡》,他是指导教授之一,就是讲共产主义的转型。

我的学术轨迹上,他对我个人帮助很大,我的论文出版,他特地写信到哈佛大学出版社去推荐,我找工作,他为我专打电话,因为他学生遍天下,我一生当中他帮我很大的忙,我的第二本书《中国被困的转型:专制制度发展的限制》(China’s Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy),是献给他的。

问:杭廷顿教授做学问的方式在哪些部分影响到你?

答:最大的影响是两点:第一点,是找到重要的问题。学术可研究的问题很多,但大部份问题都是不重要的。像杭廷顿教授,他选的题都是最重要的,而且他有前瞻性,许多十年之后成为很重要的问题,十年之前他都看到了,这个特质是没人可比的,他是天才。

第二点,是他根据事实说话,你如果要研究某个问题,你必须要有足够的证据,这是他对许多学生的影响,他为学生树了很好的学风。

问:你撰写关于杭廷顿教授新威权主义的文章的背景是什么?

答:当时是80年代末,他的《变迁中社会的政治秩序》一直被认为是鼓吹威权主义,你当然可以这么解读。但他是说一个国家最主要的是「政治秩序」,政治秩序的来源是一个「强而有力的政府」,但怎么形成强而有力政府?许多人解读成,发展中国家实行威权主义,能够提供一个强而有力的政府。但他其实并没有给一个清楚的答案。

1988年,中国正好是威权主义盛行的时候,我跟他做了一个很长的访谈,访谈里他没有讲到必须是威权国家才能提供政治秩序,因为实际上来说,威权国家不能提供政治秩序,大部份威权国家是失败的国家。这篇采访在1988年12月刊出,登在上海的《世界经济导报》上,因为中国当时很开放,但八九之后报社就被关掉了。

问:研究敏感的中国政治问题,对于研究者而言会不会有压力?

答:当然。你就是说话要很当心,像我们华裔背景的中国学者,需要回到中国去访问、工作、探亲,你如果说话过头,以后就不可能拿到签证。我认为这可能是最大的顾虑。

上一次是2015年回去参加一个会议,后来工作忙就没回去。这次新书回去访问是不可能的,因为这本书不是政治正确,是有争议的。《出卖中国》这本书算是敏感议题,但是我为什么研究?因为这是重要的议题。

我们是做学问,说话是比较谨慎,几件事情你不能做。你不能对中国领导人进行个人攻击、你不能参与中国内部的党派之争、不能支持薄熙来或反对谁,就是你不能有政治偏向,不能参加组织活动,这是中国政府最在意也最忌讳的一点。其实明白人心里都知道。

每年专制政权崩溃概率是2%

问:「中国是否崩溃、何时崩溃」⼀直是研究中国制度变迁涉及的焦点,1989年后许多学者预测中国将会崩溃,2012年的权力交接、2015年反腐运动,许多学者也接连预测中国崩溃,但却未⾒结果成真,你的看法是什么?如何看待这样的现象?

答:这类东西没法预测,但是你可以说这些政治经济体系是「不可持续」的,但是到哪一天结束,是没法预测的,这是小概率的事情,根据学者研究,每年每个专制政权崩溃的概率大概只有2%左右。政治学者关注的是「过程」,不是关注终极点的「事件」,比如说,前苏联1991年崩溃,政治学者关注改革之前出现的许多矛盾,及改革后出现的许多问题。

但是中国是否会崩溃,这个问题有许多人思考过。第一个历史原因,是因为苏联崩溃了。接下来看下去,中国的一党专制跟苏联体制很像,受到八九冲击后它的确危机四伏,所以崩溃并不是空穴来风。第二点,90年代之后全球民主化浪潮,许多专制政权都以各种不同方式垮台,许多人感到这类专制政权不可能长寿。再来,许多人用西方理论或是西方眼光,看中国政治经济体制,有许多不合理的地方,觉得不合理的东西怎么能持续。

问:相对其他已垮台专制政权,中共政权为何至今屹立不摇?

答:你要了解中国,你必须了解世界。

如果你光看中国,你只能看到中国的某些特点,但是你了解世界,你对许多问题会看得更清楚一点。像是中共这类「一党制」的专制体制是最长寿,而且这个一党制一定要是「高度组织」,对社会控制渗透能力很强,能把社会菁英笼络起来。世界上最长寿是前苏联共产党,现有的是国民党,还有墨西哥的革命制度党。

国民党在大陆时,中国共产党就十分务实,毛泽东时代之后,它变得十分灵活,它很会学习,很会做战术上的调整。特别是苏联垮台之后,它悟出一点,「意识型态」对统治中国社会人民失去效用,因为共产主义整个意识形态体系都垮台了,唯一能够使人民认同政府的,就是要提供「经济表现」带来的「合法性」,这一点,虽然简单,但是许多威权政权做不到。这可以解释,为什么在过去二、三十年当中,中共成功的生存下来。

权贵资本主义在八九后如何生根

问:中国「权贵资本主义」是如何形成的?中国政治内部的贪腐是否带来中国崩溃的可能性?民主体制是否有利于解决这样的问题?

答:八九之后,中共做了很大调整,在内部,中共把国有资产的控制权大大的下降,一下子使许多共产党的基层干部,最低到县级干部,对国有资产有了支配权,基层干部有能力和有钱的资本家进行交易,这就是中国的「权贵资本主义」。

中国过去也有贪腐,但都是小打小闹,因为你不偷财产再贪也贪不到哪里去,但是你一旦拥有土地、矿场、工厂,一夜间可以暴富,那才是真正的资本主义。而其特色是金钱跟政权结盟,使小部份人成为权贵。

目前中国政府的打贪,只是针对这个权贵资本主义收贿、权势交易的表面现象,但是没有针对权贵资本主义的「根」:第一,是国家掌握很多资源,一旦政治权力可以支配经济资源,腐败土壤就会形成,政治权力不受监督,没有反对党,没有媒体,没有独立司法体系监督,更加变本加厉。

民主体制是否能解决贪腐?民主只是有利条件,但严格讲不是必要条件。民主体制也有腐败,享受腐败的人多得不得了,例如在印度是多数人的腐败,但每个人收的钱不多;专制体制下的腐败,是少数人的腐败,但个人量大,一个人能收到5,000万美元。解决贪腐要多管齐下,民主体制下还要使政府管得钱少,并有独立透明的程序机制,不然政府逮了人,无法说明那人是真的腐败还是因政治斗争被逮,因此还要媒体、民间社会的力量来监督。

问:中国现在是否具有民主化条件?

答:中国现在经济社会发展程度,跟台湾80年代中差不多。中国民主化客观条件已经具备,根据世界银行资料,中国是「中等收入群」里面的中高等收入国家,此外,中国13亿人口中,25岁以上人口受教育的平均时间是7.5年。所谓,万事俱备只欠东风,「东风」,就是政治菁英的角色。

如果中国政治菁英认为,挽救共产党最有效且长期能够持续的方法,是让共产党跟别人竞争,改变游戏规则共产党还同样能掌权,它会做这样的「战略决策」。国民党80年代做的战略决策,使国民党至少延长了二十几年寿命,这是不得了的,因为一般这么年纪大的一党专制政权,要维持30年是很困难的。

中国民主化契机目前还看不到,因为政治菁英的价值观,还是觉得民主不好,战略判断上,威权体制还可以靠高压政策,或是靠经济增长继续提供合法性,当然不会进行民主改革。

「民主化」跟「专制政权的维持」是一场斗争

问:你曾提及专制政权民主化很重要的一点是「信息的流通」,但是中国政府近年实施各种「实名制」,并对媒体加强收紧,是否民主化希望更加渺茫?

答:「民主化」跟「专制政权的维持」永远是一场游戏,或是一场斗争。魔高一尺道高一丈,中国政府通过技术手段,降低信息革命对政权的威胁,是巩固了政权。但是,世界上没有免费午餐,它的代价肯定是信息流通少了,但是信息是有价值的,虽然你控制了对政府不利的信息,同时也控制了对社会有利、经济有利、对社会创新有利的信息,那代价是无形的,专制政府在什么情况下会垮台,都是一个「综合性」的因素。

为什么东欧要有世界上一流的秘密警察,因为它面临了「综合危机」。「综合危机」必须经历一个漫长形成的过程,「综合危机」发展到一定程度,威权政权是没有人会出来保护他的,因为威权体制讲人治,危机到来时人的斗志都已经没有了。显然中国现在是没有这样的「综合危机」,只是苗子都在了,还没有汇集到一起,有的苗子,也还是很嫩。

问:中国现有体制还可以走多长?

答:我认为就是10到15年,为什么这样看,第一,靠经济增长维持政府的合法性,这条路恐怕已经快走到尽头了,中国高速经济增长的时期已经过去,要维持中国的经济增长,需要很困难的改革,特别政治上的改革,但现在看不出中国政府会进行这样的改革。「危机综合症」有一个发展过程,一般而言危机的发展,就是10到15年。

八九之后中国政府的一套「后天安门体制」的生存战略有几个特点,第一,是「菁英分赃」、「菁英联盟」,但是现在菁英不联盟了,因为分赃机制没了,菁英团结不起来,变成菁英内斗,以前是「抱团取暖」,现在可以说是「你死我活」,菁英一旦不团结,威权政权的可持续性就降低很多。再来是,中国外部的国际环境已经改变很大,在后天安门时期,中国在世界上是「韬光养晦」,现在是「锋芒毕露」,这又带来了很大的变量。

问:中国的世界经济地位正在取代美国?「经济发展却政治收紧」将带来什么后果?

答:对。但这不一定对中国是好事还是坏事,很难讲。弄不好,中国为了在国际扩大自己的影响势力范围,投资过多,可能就犯了跟前苏联一样的毛病。

你要搞经济改革,政治上必须放权,中国的经济还是被政府管得太多。但共产党政权如果对经济资源放弃了,它的政权的根基就不稳固了,因为它是通过对经济资源的支配来维护许多人的政治忠诚,政治改革会把它的基础给摧毁。

而经济发展的短期效用,对专制政权的生存还是有用,因为它有合法性,有更多资源笼络人心、加强社会控制;如果没有钱,怎么雇那么多网络警察,装那么多摄像头。但它的代价就是,使专制政权的长期生存受到威胁。

我们可以设想人都需要一定程度的自由,都要一定程度的安全、法律的保障,都希望能够上网不受管。这些价值观是跟教育水平、经济水平的发展是正相关的,经济及教育水平提升,人们越会不认同现有政治体制的权威,开始觉得「你凭什么管我?你不是我选的!」

中国政治改革可能的三种形式

问:中国需要什么形式的政治改革?中国若有机会民主转型,反对党从何而来?

答:这很难预测。但可能的有三类形式。第一是自上而下的政治菁英「改良」。就像是蒋经国,他看到长期国民党是没有前途的,非得通过改变游戏规则,才能给国民党带来新的政治生命。这种改革不能太晚,要在「综合危机」到来之前,反对力量还不是那么强大,人民对你还有希望,太晚「改革」肯定会导致「革命」。

第二个改革类型是自下而上的「革命」。革命听起来好像令人鼓舞,但实际上成功率很低,我做过研究,因为专制政权有绝对暴力上的优势,一般来讲,只有在几种情况下人民会起来造反,一种,是选举不公正,例如台湾的「中坜事件」,导致人民上街大多是因为掌权的威权政权在选举舞弊,菲律宾、乌克兰都是例子。第二种,是国家打仗打输了,老百姓很生气,例如希腊、阿根廷。再来,就是经济危机、银行崩溃,这种是少数。

第三个类型是「改良」导致「革命」,政府一开始是要改革,但是改革释放出来的革命势力,往往是因为改革改得比较晚,政权已经比较虚弱,正好让革命势力起来,像是前苏联。

而中国最大的课题就是,他是否已经丧失了改革的时机。

至于反对党很关键。一般来讲,在一党专制的社会里,反对党的出现都是旧的统治菁英的分裂,他们可能是党内政治权力斗争当中的输家,薄熙来就很可能像这类人物,像是前苏联的叶尔辛,摇身一变变成民主派。时间一到,他们会像是雨后的蘑菇一样,到处都是。

问:十九大后,习近平会继续打贪吗?怎么看打贪目前的成果?

答:打贪,我估计很难再继续,因为中国政府先是「破」,然后要「立」,成天都是破,你没业绩啊!打贪只是解决了过去历史上遗留下来的问题,所谓「立」,特别是经济改革,让人民有新的方向,「中国梦」还是比较含糊的事情,因为中国一般的民众最关心的还是生计问题、教育问题、医保民生问题,这都跟经济发展有关,涉及到新的政策出台。

习近平的第二任里面一定要「立」,因为以前所谓「九龙治水」的时代,九个政治局常委的权力过份分散,中国政府办不了事情,但现在是「一龙治水」,大权一人在握,大家就要看你的政府是否能够办事。

而打贪在中央一级层面,有清除异己的政治效应,但使共产党整个官僚机制变得「消极」。许多规章制度使中国官员感到不可接受、感到繁琐,他们不干活了;再继续下去,没人给你干活你怎么「立」?他一定要使中国官僚机制的积极性可以重新调动起来,最起码就是,打贪不能再打了。

习近平对台湾的影响

问:习近平上台以来强势作风,对台湾都有一定程度的震荡。这样的趋势下,你认为台湾社会应该如何应对︖

答:习近平是一个很强势的领导,他肯定要在台湾问题上显示出个人权威,不仅是台湾问题,香港问题也是一样,他是全面强硬的,这种局势下去就是导致僵局。中国的影响在过去10到15年里扩大了不知道多少倍,北京有更多资源能力在国际空间压缩台湾,你说承认九二共识是投降了,放弃九二共识门坎也很高,你说引进外力,美国恐怕不太可能,在这个问题上,川普不是很关心,也不是很懂,他的言行都是受很偶尔的因素影响,就像是他做其他事情一样,没办法事先做判断,不可预测,所以我说僵局。

问:怎么看台湾公民社会的发展,对中国公民社会的影响?而你怎么看待中国「网络爱国主义」对公民社会交流的影响?

答:台湾公民社会是一个很发达、很健康的社会。台湾就是一个「典范」,台湾自己做的事情传到大陆去就是影响大陆,人不用过去。「网络爱国主义」实际上起到的效果是「网络卖国主义」,国际形象、外交政策会受负面的影响。「小粉红」去年台湾大选之前到蔡英文脸书留言,起的效果是适得其反,就像中国有个词:「爱国贼」。

问:中国崛起,国际上越来越多国家不承认台湾的存在,但台湾的主体性又日益坚强。台湾不同世代对两岸关系的判断有些落差,年长者感到悲观,年轻一代倾向宣扬台湾民主,主张台湾优先,你怎么看台湾内部世代间想法落差?

答:我是这么解读,中国政府的政策不一定能达到它所希望的效果,就是使两岸人心向背,有许多是它控制之外的,它怎么来使台湾的年轻一代认同中国,这,很难啊。你不可能靠高压政策,我看北京至少现在是找不到出路。

外部压力越高,人们对自己的认同越强,这是很自然的。但这只是一种心理上的反抗,在实际层面上是实力之间的较量,僵局要靠实力突破,而不是靠情绪或一厢情愿来突破,我想,对两岸最好的忠告是:「谨慎」。

做任何事情都要谨慎,当然这话对北京来讲比较难一点,因为它认为它有很多实力跟空间做它想做的事情,台湾更主要的是保持岛内的团结、稳定,使台湾的民主成为一个很成功的民主,这是台湾自己能做的事情;在台湾控制之外的,是美国政府的台湾政策,台湾虽然有办法去影响,但是没有能力来决定,台湾能做到的是岛内先团结。

台湾的命运跟中国的命运是绑在一起的,不管你对它感兴趣、不感兴趣,现实要求你不得不对中国有一定基本程度的了解。我想年轻人的乐观,也许部分来自大陆今后的经济发展,最终还是能够导致政治变革,只是在这之前,台湾能起到自由民主法治的作用,他们那一代,可能会看到更光明的两岸关系。