昨晚发生在北京大兴区的大火,官方口径是19人遇难,8人受伤。

起火地点是大兴区下辖的西红门镇新建村新康东路8号。通稿没有提起火原因,只称涉嫌人员已被采取强制措施。

地图搜索可见,这个地点有一家叫做英裴杰尼的服装厂,一家叫做罗之蒙的服装服饰有限公司、中国电信新建村合作营业厅,还有一家天天超市。结合微博等社交媒体口耳流传的信息,起火原因基本能猜个八九不离十。

我的学弟、财新传媒记者陈宝成以此推论,这次火灾后,以服装业为典型的北京相关产业疏散和人口转移将加快。

我同意这位资深新闻人的判断。这个被坊间称为往外赶人的产业疏散与人口转移,其实这些年来一直没停止过。

想起6年前也是发生在附近旧宫镇的另外一场火灾。我当时还在南都周刊,派北京站记者张雄去做了一篇特稿。稿件并未指向火灾本身,而是做火灾发生地的生态与社会分层。

一晃6年,南都周刊的官网早已停更,这篇名为《再见,旧宫》的稿子在网络上已很难找到。我从台机硬盘里翻出编稿时保留下来的文档,放在后面供各位分享。

这篇和另外一位驻京记者李岩写的刻章救妻事件,是我负责那本杂志新闻部分时比较喜欢的两篇特稿。张雄是安徽桐城人,心思细腻,笔底常带桐城派遗风。试看下面这几段:

在北京向周边迅速推进的城市化进程中,旧宫这个距离天安门只有18公里的小镇仍保留着城乡结合部的所有特征。

二十年里旧宫社会生态急剧变化,北京本地人被浙江生意人稀释,浙江人被他省人稀释,工人被老板稀释。4月25日凌晨的冲天大火下是无计可施的围观者,他们多是外地来京的务工者,他们是这里的过客。

旧宫是寻梦者匆匆路途中的瞬间一站,从三环到六环,他们一路向南。

重读这篇稿子,会读懂6年前后这两次灾难。最后这句,尤似一语成谶。今天的好的新闻稿,真的是明天的历史。

6年前那场火灾,我们当时查实是18人遇难,最后官方发布的口径是17人,而这次是19人。

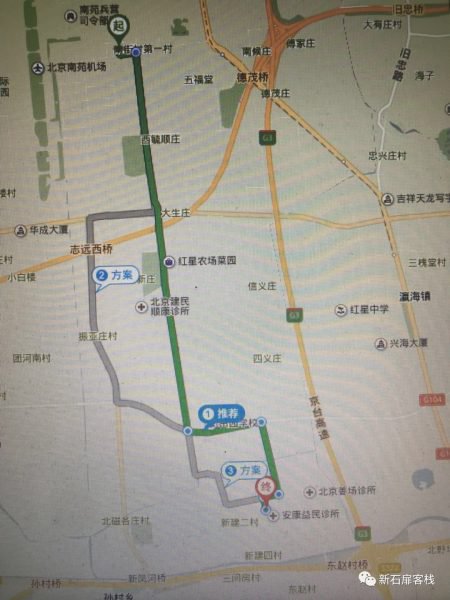

上次那场火灾是在南五环边的南苑机场附近,这次大火的起火点在南六环边上。这个两次火灾中似曾相识的群体,花了6年时间,一路往南撤退了7公里,还是没能逃脱过情形仿佛的灾难再次跟踪而至。

“不是我们吃不了苦,是社会挤兑我们”——又想起《再见,旧宫》里这句触目惊心的直接引语。

说句不科学的话,在我的新闻记忆里,大兴特别是旧宫这个地方,仿佛是个被诅咒的钟摆,总能跟恶性案件绑在一起,先是轰动一时,然后销声匿迹,在两者之间反覆摇摆。

【大兴灭门事件】2009年12月31日21时许,张伟在大兴区旧宫镇其暂住处,因琐事和申某发生口角。张伟持尖刀猛刺申某,致其死亡。张伟唯恐罪行败露,又持刀刺死在现场呼救的女友张某。为杀人灭口,张伟随即驾车至申某的暂住处,骗开房门,刺死申某的父亲、母亲以及怀孕7个月的妻子。

【韩磊摔婴事件】2013年7月23日晚,在大兴旧宫镇524路公交车科技路站前,39岁的韩磊乘坐的白色现代索纳塔轿车遇上一辆婴儿车。因为让路问题,韩和推着婴儿车的42岁的母亲发生了冲突,将车中2岁多的女孩摔死。摔婴的恶行,让韩磊迅速成为舆论风暴的中心。

码字码到这里,刚看到新华社消息说:北京市委书记蔡奇要求成立调查组,查明事故原因,严肃追究责任,举一反三,立即在全市进行大排查,一村一村、一院一院地毯式摸排,要进一步关闭村镇工业大院,清除违法经营。

南都周刊:再见,旧宫

张雄

在北京向周边迅速推进的城市化进程中,旧宫这个距离天安门只有18公里的小镇仍保留着城乡结合部的所有特征。

二十年里旧宫社会生态急剧变化,北京本地人被浙江生意人稀释,浙江人被他省人稀释,工人被老板稀释。4月25日凌晨的冲天大火下是无计可施的围观者,他们多是外地来京的务工者,他们是这里的过客。

旧宫是寻梦者匆匆路途中的瞬间一站,从三环到六环,他们一路向南。

“街上哪里都是人”

4月28日下午,失火的那幢四层灰楼仍被警戒线牢牢封锁。一个年轻的警察跳下车,钻进旁边的小卖部买了个雪糕。上车时他瞥了眼警戒线外的那些围观者,他们看起来跟他一样茫然,松弛,漫不经心。

18个异乡客在4月25日凌晨北京大兴区旧宫镇南小街的那场大火中丧命。他们来自四川、重庆、河北,以及其他北京以外的地方。发生火灾的楼房为当地居民自建房,后将底层出租给一家未经工商认证的服装加工厂。根据国务院安委会发布的火灾事故通报,火灾肇始于停放在服装加工厂房里的电动三轮车,车子充电时电线短路,引燃了可燃物。

附近的村民赶来救火,泼了几桶水后发现火势已无法控制,于是拨打火警。而楼内的人被坚固的卷闸门、防盗窗还有弥漫的烟火困住,“就跟烤坛子肉一样在里头烧”。

最终30余人被疏散救出。24人受伤(其中重伤13人),危重伤员多为烧伤及气道吸入性损伤。截至5月3日,官方尚未发布18名死亡者名单。部分遗体的面目已无法辨认,需通过提取亲属的DNA来鉴定身份。

楼内住的是服装厂工人和在此租住的散户。大火让这条以服装加工厂闻名的小街陷入急刹车后的骚动中。老板们宣布停工待命,大街上满是装满大包小包和缝纫机的面包车,它们将在离北京更远的地方歇脚观望,做下步打算。

来自各地的务工者终日无所事事,在街巷中游荡。在往日,他们平均一天要工作12小时,晚上经常加班到9、10点钟,一个月只有两天的休息日。

南小街三村村委会公布的村落示意图显示,南小街西里三队有200家以上的小型服装加工厂。但旧宫人说,这里至少有500家以上的服装加工厂,多数未登记。张贴于各处的通知告诉人们:从4月28日起的三日内,所有在南小街内未注册的服装作坊要全部搬出,聚集地内所有人员全部疏散。

“现在这里的人并不算多,已经比原来少了三分之一。”李祖明开着他那辆老红旗,在撤离的人流车流中逡巡不前。“过去我的车根本不会进来,没法走。你能想象吗?南街这地方有三十万人。街上哪里都是人!”

“旧宫”因“旧衙门行宫”得名。元世祖中统四年,蒙古人定都北京,在城南二十里处修建了一个广四十顷的小型猎场。此处地势低洼,常年积水汪洋若海,当地人称其为“小海子”。旧宫本地人刘致远(化名)回忆,三十年前此地仍是郁郁葱葱,河沟遍地。“不像现在,打个井下去几十米才见水。”

从这里开车打表,到天安门的距离是18公里。沿中轴路向北10公里,是中国北方最大的服装集散地——大红门服装批发市场。数千服装商把他们的工厂设在旧宫南小街,通过笔直的南中轴路,他们的产品从这里源源不断进入大红门,被来自各地的批发商带走。

二十年前,服装商们集结在大红门。那里有自然形成的服装一条街,在大红门一带的5个行政村26个自然村里,聚居了近4万浙江人,得名“浙江村”。城市的扩张让生意人的聚点不断南迁,他们从北京的二环、三环,一路撤退,直到现在五环的旧宫。

李祖明是一家纺织机械厂主,他现在的厂房安置在六环外的一个安静的小院里。从1997到2005年,李祖明在旧宫呆了八年。自1990年来北京后的二十年里,李祖明已经搬了10次家。城市化像一波波此起彼伏无法抵挡的波浪,将他和他的工厂推向远方。

“他们把我当枪使”

1990年,21岁的李祖明跟着表弟从四川彭州来到北京,在南三环马家堡落了脚。那时的三环里外,都还是一片麦地。最先让李祖明感到震撼的是“北京速度”:旁边全国第一个商品房小区——方庄小区,七个建筑队在那里建房,以一天一层的速度,一个月就立起一幢27层的大楼。

马家堡当时住了很多浙江人,他们开理发馆,也做服装生意。最初时在胡同里面卖钮扣拉链,挤不下了,跑到木樨园市场搭起铁棚,卖垫肩衬布,最后形成一个服装批发市场。旁边木樨园市场里,很多夫妻从家里带来缝纫机自制衣服。每天大清早,他们骑着自行车拿着自己缝制的衣服赶早市,卖完后又从布店买几十米的布匹,回家去做。

在四川老家时,李祖明已经学会了垫肩的手艺。一开始他帮着表弟干,干活时所有人都一样,并不分老板员工。李祖明一晚上睡三四个钟头都算“太多了”。每年回老家过年结账,他会收到一沓老人头,一共40张。到1994年春节,李祖明结完账跟表弟说:我想歇歇,或许要单干了,你找其他人帮忙吧。

李祖明在家休息了一年多,等再到北京时,马家堡已经开始了拆迁。他搬到四环,不久那里发生了一场火灾,两个生意人葬身火海。“过去大红门那里也有火灾。只是那时候是平房,人很容易跑掉。”李说。

他把自己的厂房安到旧宫。来到这里,一眼望去“到处都是地”。

这里只有一个派出所,一个镇政府,一箇旧宫供销社,还有一个建筑队。不过此时大红门迁来的浙江人已经捷足先登,在此地租了本地人的养殖地,四五千一亩, 盖起厂房来。到2005年,厂房群已经成规模了。

根据镇政府官方网站的资料,2002年旧宫工业产值占工农业总产值的99.8%。在2007年,全镇流动人口高峰期已超过10万人,文化程度普遍偏低,文盲、半文盲或仅受过小学教育的占55%。

刘致远是旧宫三村治保主任,他说村里原来有1000多名原住民。到2008年,外来流动人口已经达到一万多人了。“增长了十倍多。现在你在村子里走,基本上十个人里差不多很难找到一个本地人。”

李祖明买了台粉碎机,四处收集服装边角料,打碎了重新织布再卖。这个生意挣了不少钱。2000年时,他投资187万元,跟其他三人合伙办了个服装加工厂。这年10月12日,全部设备装完投产,一个月内他们挣了30多万,马上买来第二条生产线。

正当李祖明雄心万丈之时,一个合伙人跟出纳和会计两个女孩传出了绯闻,公司财务开始变得混乱,他愤然离开。一个本地人找到他,表示愿意出钱与他合作办厂,六四分成。

李祖明为人豪爽,在圈子里信誉极好,供货商都愿意赊账给他。一年后,李祖明拿着账单让合伙人付账时,对方两手一摊。“让我在外面欠了好几十万,付钱的时候他说付不了。他是把我当枪使,耍我呢。”

让他更觉厌恶的是,在旧宫办厂,就得强作欢笑应付地方官员的吃拿卡要。镇里官员和派出所的头头们是歌厅、桑拿房的常客。三天两头招呼他:小李啊,快过来吧,给你介绍几个朋友认识一下。

“其实就是让你埋单。多的时候一天要招呼四五趟。”李祖明算了下账,2001年一年下来,他在旧宫的一家洗浴中心花了30多万。

他也觉得无聊。但跟地方官处好关系有一样好处,那便是暂住证。“他们就像抓特务一样。有任务量,每天要抓多少人。路上设个卡,逮着一个人就问:有暂住证吗?有。他拿过来扯成两半——还有吗?没了。没了就上车,拉到昌平沙河,凑够了一车人一块拉回老家,到地方通知家里拿钱取人。”李祖明说,“幸亏了孙志刚,在那之后就不这么查了。 ”

李祖明很多同乡就这样被抓回四川,又偷偷跑来,又被抓送回。在严查外地人暂住证的年代,只要一提是李祖明公司的,对方“绝对不会抓”。“我天天跟他们领导一块玩,他知道抓了不放一定会挨骂。”

2003年,“非典”阴云笼罩全城,李祖明看着北京在一个月内变成空城。“比我1990年来的时候还空。”生意上的困顿和命运的无力,让他陷入从所未有的消沉。他自问:我踏踏实实做事,为什么别人老这么耍我?

“谁不想当老板”

与他一起厮混的多是四川老乡,直到现在,他生活中交往的多数仍是当初一起闯荡北京的那个老乡圈。最初的几个人,二十年后已经变成三百人的老乡团了。大家彼此相熟,多少都能沾上点亲戚关系。

招工不易。在旧宫南小街的街道上,走不出三两步,路边便有人递上一份能闻到油墨味儿的招工广告。“过去是老板挑工人,现在是工人挑老板。”李祖明说,在2000年以前,300元一个月管吃管住,有的是人抢着来干。“你不听话老板踹你两脚你连屁不敢放一个。”

在李祖明看来,现在出来混的90后完全没有当初他们闯世界的那般气概。“他们没有压力,没钱了就会找家里要。上班时耳朵里还插着耳机,怎么喊也听不见。你还不能把他怎么样,人家一不高兴就辞职,还不是走一个,他拉帮结伙,三四个都一起不干了。”

招人越发变得困难。2007年以后,越来越多的工人从企业里走出来自立门户,“谁不想当老板?”李祖明反问,“你能拉到五六个人你就是老板。”有老板索性给工人开出条件:介绍一个人进厂,给好处费500元。有的老板干脆把厂子整体承包出去:谁招得到人,谁就是老板。

最早与李祖明闯荡的四个表兄弟,如今各自都当上了老板。300人的老乡圈里有四十个老板,平日里每周一小聚,一月一大聚。有人过生日,就一起下饭馆里开个四五桌。吃完饭坐到家里打牌聊天。这群中年人也会互送庆生红包,一般五百到一千不等。李祖明有次过完生日,等人走了点了下红包,足有两万。

没人会在旧宫过年。老乡团各自开着轿车,1700公里的路程,彭州人15个小时就跑完了。在家那半个月里,还是同样一拨人喝酒打牌,今天张家,明天李家,好不热闹。

这种沾亲带故的关系在生意场上,则变成一种稳定的共荣关系。李祖明说,他们的圈子已经基本垄断了北京服装辅料市场。老乡之间很少会直接竞争。各家都有相对固定的客户,谁也不好意思去抢别人的。

旧宫的各地人职业特色分明。在最早的时候,浙江人当服装厂老板,四川人做工人。后来四川人当上了老板,也有的搞起建材。重庆人开饭店的多,东北人搞黑帮,河南人捡破烂。

2000年左右,各地势力不时发生火拼。李祖明曾见过东北和河南两个帮派,各自拉来一百多号人,“拿刀砍,冲锋枪都端出来了。”

直到2008年,旧宫镇政府在工作规划中提到要“十抓十促”,第一项就是“严厉打击刑事犯罪专项行动。重点打击涉黑涉恶刑事犯罪和团伙犯罪活动”。

如今各地势力大体画好了势力范围,但旧宫的治安依然不佳。李祖明去南小街着火的那栋楼看过,每家窗户外都有一张牢固的防盗窗。“要是治安好,至于家家安防盗窗吗?着火谁也没法从窗户那逃出来。”李祖明说。

“不是我们吃不了苦,是社会挤兑我们”

李祖明搬了十次家,就有十个房东。“每一次搬家都是因为拆迁,路线是从三环到六环外,一直往外赶。”他估摸着现在的地方还能呆两年,如果再搬,就退到北京南边最后一站——石佛寺。

除了一次例外,李祖明跟历届北京土著房东们都处得很愉快。“实际房东都不愿意我们走,对他们来说房租也是个不小的收入。”马家堡时他和表弟租下一个四合院里的四间半房,房东一家三口蜷在一间小屋里,却可以拿到五千一年的房租。在1990年代,这差不多已超过了一个城市居民一年的所有工资所得。

本地人愿意盖房。一年前南小街将要拆迁的消息传出来,农民们纷纷将自家的平房加盖成三、四层的砖混小楼,并将屋前的空地上支起凉棚。一为拆迁能多拿补助,二是能多收租金。厂主们愿意租用农民的房子,尽管它们看起来无比丑陋,且充满危险。在旧宫,一年交付五六万租金就能拿下一间面积约200平方米的厂房。而在正规工业园区,则是十几倍的价钱。

4·25大火后无照工厂要悉数搬走,习惯收房租过活的旧宫农民将不得不重新考虑生计问题。旧宫镇副镇长张庆九对媒体说,政府将免费为南小街村民做劳动技能培训,并且计划与亦庄开发区共建,积极帮助村民解决就业问题。

早些年李祖明开车进到巷子里,最怕遇到本地的老年人。“他就是不让你。你按喇叭,他干脆就站那不走了。”

但这种不愉快在近些年越来越少,李祖明感觉,北京人在外地人面前的那种优越感,正被时间慢慢冲刷。

有几年李祖明做棉被生意,到年底了就送两床被子给房东,左邻右舍也送一床——影响你们了,给你们发点奖,皆大欢喜。“最多千把块钱,给他们一些小恩小惠他们心里面就非常满足了。警察来查,房东和邻居都包庇我们。”

但李祖明说他绝不会雇本地人干活。“他们工作理念太差。生活条件要好要轻松。这可能吗?外地人干活非常吃苦,老板说明天要交活他干到天亮也给你干完。北京人没这个理念,到点就要回家,该吃吃,该睡睡。”

北京人刘致远部分证实了这个说法。1990年代中期,旧宫旁边的亦庄经济开发区兴起,村里的年轻人都去开发区企业上班,每月能拿到2000元。这是他们之前收入的十倍。但好景不长,几年后外地人蜂拥而至,刘致远发现开发区的老板们更愿意雇佣外地人。

“说什么北京人懒,都是借口。外地人就是便宜,给500块钱人家也干,北京人一下子就被排挤出来了。”刘致远对外地人的节俭印象极为深刻。2002年,有个外地民工看见他抽红河烟,特别羡慕。“那烟五块钱一盒。我说怎么啦,这很普通啊。他说哎哟大哥您抽这一盒烟钱,够我们家一个月副食费用了——所以你知道,外地人为什么那么厉害了。”

“不是我们吃不了苦,是社会挤兑我们。”刘致远像是总结性回味一下,来了这么一句。

对于4·25南街大火,或许是出于一种本地人的认同感,刘致远认为将责任全部推给房东是不公平的。“你说房东招谁惹谁了,房屋设计当然有问题,是没达到安全标准。可是——福岛核电站达到了吗?央视大楼达到了吗?别老说安全问题,那不切合实际。”

如果李祖明们没有来北京,刘致远或许就不会在1990年失去那份月薪2000元的好工作,但他也得不到后来一年17万元的房租。外地人改变了他们的生活环境和谋生手段,但还远不止这些。

有天刘致远把儿子从幼儿园接回来,儿子忽然张口说:千??呢?刘致远寻思半天,才意识到儿子说的是“钱”。“我都不知道他学的是哪里的口音,北京话从来没这么说的。”

李祖明们则坚持他们的传统。每年过年回家,他不忘对孩子们进行一番乡情教育,提醒他们勿忘故乡。但显然孩子们已经羞于在学校里说出他们的方言,因为那“会被其他小朋友笑话”。

李祖明的人生计划里没有旧宫,甚至跟北京无关——尽管他生命中一半的时光都消耗在这个城市。他对未来的期许是:再干五年肯定回彭州老家。

“十年前就这么计划着了,但老是没钱。”他计划买一二百台机器,在彭州老家盖个大服装厂。每年过年回家,市里的官员都要约他谈谈这事。