【编者注】原文发表于当地时间2017年11月29日,当时正值大量中外记者聚集皮村采访,尚未发生澎湃新闻记者等人被当地不明身份人员喷辣椒喷雾事件。目前该文已被和谐。来自微信公号:师大之春。

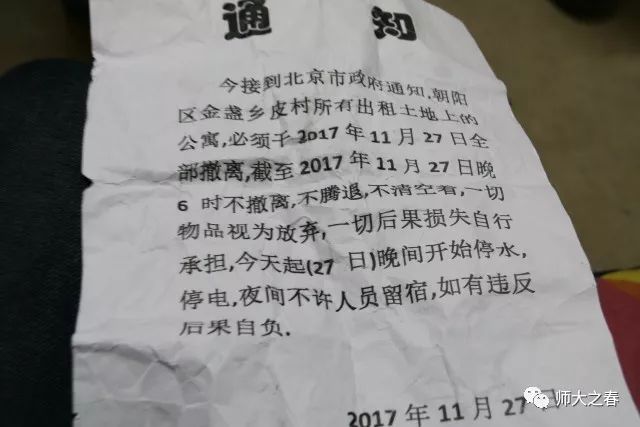

“ 11月27号上午十点左右,朝阳区金盏乡皮村南部怡丰公寓等自建出租公寓内被张贴腾退通知。通知要求所有租住人员于11月27号晚6点前撤离,通知还称将于27日晚停水停电,不撤离者一切物品视为放弃、一切后果自负。据当地村民称,一群身份不明、身穿制服的人员于27日上午闯入公寓内张贴了此通知。值得注意的是,此份通知没有落款单位、没有加盖印章。——摘自《南北皮村路》”

朝阳区金盏乡皮村,离北京首都国际机场T3航站楼仅有12公里,车程不到20分钟。在城里生活的人很少能够见证飞机迫近,巨大的机身从头顶压过,在远处慢慢升高直至成为一个点,而皮村的居民,每三四分钟就要听见发动机的轰鸣。有人曾以为只要住在这里,飞机和噪音就是生活逃不脱的大背景,没想到一纸通知提前帮他结束了这种“忍耐”。

皮村有一个工友之家文学小组,里面的工友兴许对飞机和天空产生过无边遐想,但如今,他看着的不是蔚蓝的苍穹,而是破损的编织袋、堆叠的被褥和瘸腿的旅行箱。地理位置原因,不少机场的地勤、空姐、安检也就近住在皮村,经常脚不着地的他们,如今站在水泥地上犯了难。“这下热闹了,”有人调侃道,“首都国际机场的延误又要加重了。”

“北京不让外地人住啦,你们还有地方住吗?”

我们从城里来。989一路向东,乘客从青年到中年都穿暗色系,脸上写满疲倦。车过平房,徐阿姨在我身边坐下,此时离她的目的地皮村刚好十个站。徐阿姨五十来岁,身材很瘦,穿红色外套,怀里抱着灰色反皮手袋,在一车灰扑扑的人像中,衣着算得上体面,她长了一张爬满纹路的隐忍的脸,手很粗糙,紧握着椅背上的环儿。她和丈夫在皮村租了个十四五平米的小单间,每月房租800块,加上暖气费,共1150元。作为一名保洁员,她主要依靠公交车这一交通方式串连工作的银行和在皮村的家,每天三点下班回家买菜做饭,徐阿姨把生活操持得井井有条。

前几天她儿子的孩子给她打了一通电话:“北京不让外地人住啦,你们还有地方住吗?”

徐阿姨说她不知道皮村清退人员的事,她租住的单间位于皮村中部,目前为止她住得好好的:“你们找房子吗?很容易的呀,打墙上的电话,就能租到房。”徐阿姨在北京十几年,上个月才搬到皮村,她说十月份之前她住在马各庄,那里断气断电之后她才东迁,她猜测他们必须离开的原因是北京建设好了,怕他们待在那里做一些活儿,造成环境污染。

孩子是她大儿子的,大儿子很有出息,今年27岁,是个医生。小儿子21岁,还在师范学院念大三,徐阿姨说她出来打工是为了供小儿子读书:“考研又要好几年。”但被问起小儿子毕业后是否有回老家的打算时,她有点腼腆:“那我们以后老了也需要用钱呀。”

皮村站并不是989的终点站,然而车厢里所有穿着暗色衣服的人们都起身了。

我们钻出车厢。一队穿着黑色制服的男人和我们擦肩而过,他们走得很快,步履大开大合,这种走法把他们和街上其他灰扑扑的人区别开来。尔后他们原路折返,用手机镜头对着我们。我们问:“你们拍什么?”没人回答,其中一个个子稍矮男人跳到台子上,笑嘻嘻地举着手机继续拍摄,像在示威,随后一行人又大摇大摆地离去。

皮村入口就在公交站对面,门口的保安亭滚动着红色的字幕条:“皮村欢迎您。积极扑救免成灾。”

“我每天都写作业”

皮村的气温即将跌破零度。这是水晶般的夜晚,道路边的广告牌和碎玻璃折射着来自四方的光。

小巷深处的金宏公寓用黑暗捕获着来者。断电已超过一周的两层公寓在冬夜里寒气逼人。租户大多搬走了,留守的人在墙角点燃两只蜡烛,平时走动全靠手机自带的电筒。昏暗中,消防栓若隐若现,严整地伫立在两旁。蜡烛倚着消防栓,火焰哔剥一响,发出对断电行动的微弱控诉。狭长的甬道两侧秩序井然地立着一扇扇门,比快捷酒店还多的房间紧挨着彼此,浸没在人去楼空的寂静中。

走廊里,小孩们的嬉戏声和母亲们的呵斥声交织在一起,打破寂静,像国产电视剧中温暖平凡的镜头。五岁的心雨用胳膊划拉出一个大圈,小裙子的鹅黄流苏轻轻晃动:“我是大龙,我把动物全吃啦!”一涵四岁,嚷着“我是小鸟”,朝心雨脚边摔过来。摔痛了,还没哭两声,又屁颠屁颠地跑到我们跟前,一脸娇憨。

母亲叫她过来,给她擦掉脸上的鼻涕,转头问我们:“看着她们,都觉得是小可怜,是不?”

我们问最近的饮食起居。“没断电之前,一晚上孩子都不怎么醒,现在一个晚上冷醒好几回。比起待着屋子里,现在在外面跑着暖和些。”

“我家小孩在幼儿园还有的吃,现在饭也做不了,他们家小孩(心雨)天天跟着在外面吃。虽然是中午有点太阳,但是那也挺受罪的。”

她腼腆地笑笑,又挠挠头发,“你看我这个头油得哦,已经快两周没洗了。”至于洗漱,她们也只能在去澡堂或者吃饭时,有热水才洗。

之前的好多租户都搬进了村里,那是新的避难所,而他们还在犹疑。存款、房租和对政策模糊摇摆的担忧,是他们滞留于此最重要的原因。

沿着走廊转过去,公寓北侧的一个房间敞着大门,两个梳着辫子的女孩在床上并肩跪坐。大一点的三年级,穿着蓝白相间的校服,前襟上有斑驳的油点。小一点的还在上幼儿园大班。她们面前简易的桌板上亮着两盏忽明忽灭的蜡烛,铺着姐姐的数学课本和妹妹的图画书。

房间不大,只放得下一张床、一个衣柜、一张桌子。在正对着门的那一面墙上,贴着一张世界地图。地图的边角卷起来,笼上一层昏黄的光。床上的被子与衣服混在一起,要仔细看才会发现在那一片纠缠着的混乱中,一个小男孩仰躺在床上,穿着外套的上半身露在冷空气中。

屋子里没有大人,三姐弟的爸爸出门补充“物资”——这个家庭现在太需要蜡烛了。姐姐虽然也是不到十岁的年纪,却俨然是副当家的样子。可即使是从容对答,属于一个孩子的怯懦却掩不住。家里断电已将近十天,作业却不能不交。“我每天都写作业。”摊着的书上,卡通人物穿着干净整洁的鲜艳服装,“练一练”对话框旁三位数的乘法题整齐地排布。

在姐姐说到自己也不知道爸爸会不会带着自己和弟弟妹妹搬家的时候,一直躺着没有说话的弟弟突然发出了声音。“别人都搬家了,可是我们怎么还不搬家!”带着小孩子使性子的腔调喊出来,最后几个字拖了很长。

买完蜡烛回来的爸爸站在门口带点戒备地看着我们,当被问到未来的打算时,这个一脸沧桑的男人说自己还没有考虑好。我们与三姐弟说再见的时候,妹妹直起身响亮而欢快地与我们道别。姐姐则却斜着眼偷偷看着站在门口的我们,想努力显得成熟,却又藏不住一脸的羞涩,她举起手笨拙地挥舞了两下,带着笑意,像是在蹩脚地模仿着大人之间的告别,嘴角动了动,最终也没有说出一句再见。

孩子们凑了过来,我们问她们想不想搬家。

“不想!”

对于她们而言,搬家意味着离开现在的同学和老师,她们不明白在这样冰冷的楼道,陪着蜡烛奔跑多少个夜晚才能汲取一点暖意,也不明白,她们的父母在仓皇之中又要如何寻找一份他乡工作,来寄放曾经的“北漂梦想”。

但那张通知时刻提醒着他们:时日不多,速速离去。

“当一个好人很难,当一个坏人很好”

我们顺着零星的烛光摸上通往二楼的楼梯。二楼的拐角,二十几瓶灭火器排成两排沿墙壁延伸,蓄势待发,气势汹汹,红色的使用说明贴在上方,颇像孤高的指挥员。刘先生漠然地走过灭火器军团,在拐弯后的第三扇门前插入了家门钥匙。

他说停电很久了。我们还在琢磨着这个模棱两可的天数,沉默几秒,他疑惑地问道:“这到底是怎么回事儿?”

“我问房东,房东说他也不知道。他说他不知道,谁知道他知不知道。”

刘先生和他媳妇两年前从四川来到北京,两个月前搬到皮村边缘的这栋公寓。两人似乎还在皮村生活的状况外,所以对停电的事始终有点摸不清头脑。他弯腰从柜子里掏出一只蜡烛,用打火机点燃了它。“到底是什么回事儿,谁也说不准。”到底是怎么回事,他一直不自觉地重复着这句话。

刘先生夫妻俩的生活和被断电的其他居民的生活大同小异,一日三餐在外边解决,洗澡去公共澡堂,打一天零工后回家,只能在黑暗里点燃一只蜡烛照映越来越低的温度。与此同时,生活开销越来越高昂,一顿20几元的饭已经让他吃不消。“唉算了吧,我说白了,像这种日子还怎么待下去,我都是专程回来退房,退了房咱们都回老家了。”

“不打算再呆在北京了吗?”

“这怎么呆呀啊,干活儿又远,现在又冷了,又找不着,又没多少活。三天打鱼两天晒网,这能挣钱吗?一个月房租700多,再加上水电费不是800多。所以说这是怎么呆,没法呆了。”

看见他把蜡烛放在门口的柜子上,我们提出拍一下他房间的照片,他笑了,漏出点川音。

“这个最好不拍,”这个身穿卡其色夹克,嘴里叼着一支烟的普通男人意外地直言不讳,“咱们有话直说,我也免得去找这些麻烦,我也不让你拍。说白了,我也不准备在这长住,也不长租,爱咋地咋地,所以说我也不准备——说白了——我也不愿意得罪任何一个人。当一个好人很难,当一个坏人很好,很快,一秒钟的事。”

“你觉得你得罪谁啊?”旁边的记者试探性地问。

“这个问题,也许……可以不回答吗?”他试着模仿着刑侦剧里的台词,想显得俏皮一些,但朴实又笨拙。

他转过头来和我们对视,在场的人都笑了。

“哪有家?没有家。”

晚上七点半,山东德州来的小马拿着空空如也的水杯,等待八点钟的到来。听闻周边地区陆续开展的清理工作后,他在三天前回老家把车开来了北京“以防万一”。而回家的定音锤最终在下午三点的告示张贴后砸下:全部居民被要求在六点钟前撤出居所。

他没再犹豫,将自己不多的家当装上了车,打算直接回老家。但是小马的车是外地号牌,晚上八点钟是解禁时间,他在黑暗中等待着这个节点,开四个小时的夜车回家。

小马不算是这里的长住者。之前所住的东坝在今年九月中旬被拆除,他才搬来皮村,算来不到两个月。虽然押金已经返还,但搬来时交的四个月的租金却要不回了。小马看得挺开,“给多少就拿多少吧,能怎么办。”在这里租住的很多人家也都是从东坝拆迁而来的,如今那里已被夷为平地,小马听说那里将会被用来建养老院、修绿化带。

二楼的一个单间里,一个月的房租是四百元。在这样的一栋楼里,还有许多户这样的租住者。平常工作早出晚归,反倒是一场断电将邻里之间联系了一起。断电之后的第一个夜,小马只睡了一个小时。寒冷让他无比清醒。他的隔壁有一家夫妻带着不满一周的孩子,只能在中午太阳盛时把孩子抱出来,用近乎原始的方式取暖。

北京的冬夜冷得刺骨,小马跺着脚,呼出的白气被夜风吹开。站在没有电的院子里,凭着远处大街上的路灯,才能借点微弱的视力。这个院子不大,楼与楼之间不足十米,停满了号牌多样的车。据小马说,这里的院子在原来根本停不下车,现在人陆陆续续都搬走,反倒是有位置了,“这个清退,牵扯的人太多了”。

其实小马手头的工程并没有做完,还剩了一些结尾需要完善。但是决意回家,他已无心工作。他提前要了工钱,“少点就少点了”。这场对工友们的清退,也对雇佣方带来了一些问题——一些工程被迫中止,工友人心惶惶无心工作。“这个需求是存在的,一刀切……是不行的。”

来京八年,如今25岁的他已经在北京有了自己的事业。谈到回老家,还是多少有点不甘心。“八年啊,圈子都建立起来了,朋友也都在这边,你说说人生能有几个八年啊?”离开虽然无奈,但也是必然。“政策就是这样,只能顺应局势,让你走,你就乖乖地走;让你走你就走,让你回来的时候你再回来。”小马在微博上看到“清理低端人口”的说法。他戏称自己属于“社会的蛀虫”,不能呆下去了。

但即使感到一点屈辱,他仍然坦言,未来政策好起来后他依然会第一时间考虑返京。无论是圈子还是环境,都是一点点打拼出来的结果,无法轻易放下。

他也曾设想过等事业发展起来,将远在家乡的妻子和不满周岁的孩子接来北京。而如今却是他先选择回到老家。“这环境,孩子来了只能受罪。”

小马环顾一周,轻轻地说:“都在搬家。在北京,哪有家?都没有家。”

在与小马交谈的二十多分钟里,我们的头顶掠过四架飞机。它们可能飞向世界的任何一个地方,目标明确。

八点钟到了,小马打开车门,后备箱里装着他的被褥、几件衣服、从东坝家里带来的电暖气,他即将踏上十七岁那年来京的那条路,方向相反。

回老家之后,从事什么行业、干什么样的工作、走什么样的路,他很茫然。

“人家是记者,你给反映反映”

此时天黑透了,气温降到零下二度,冷的不止是室外。由于断电的缘故,公寓内外一样黑。

我们被领到另一栋公寓的二楼,何大妈穿着鲜红的羽绒服迎了出来,她拎着硕大的手电筒带我们拐进公寓深处,于是我们看到了掀开的天花板上被剪断的电线、一楼屋顶上被绞断的电缆……一个男人跟着我们穿梭过整条走廊,“咚咚咚”敲响每家的房门,兴奋地大喊:“来电啦!来电啦!”

越来越多还留在这栋公寓的人聚在我们身边,“我还以为真的来电了呢。” 中年男人从门里探出头来。何大姐拉着他:“人家是记者,你给反映反映。”尽管我们再三解释我们还是学生,但何大妈在随后的采访中,还是将这句话重复了六次。

一群穿着制服的人27日上午在每家每户门口贴上了当日下午6点前必须搬出的通知,何大妈嗓门很大,北方口音浓重:“贴的也是他们,撕的也是他们。我们拽着不让他扯,还不好使。扯了一遍怕落下,还扯第二遍。怕人拍,主要是记者来了,扯了就走。”除了大量的社会志愿者,这天到达皮村的记者难以计数,国外的法新社、美联社,国内的社会媒体、校园媒体凑在一起,水溶于水。似乎于他们而言,记者是这一动乱迷茫特殊时期的一种寄托,围上来的人越来越多,最终整个二楼公寓的十几户人家都聚集并七嘴八舌地议论了起来:

“真的要往外清人啊?”“不可能的事,他没有公章明白吗?就是一张白纸,没公章白搭。”“皮村不让住啦。”

断电9天,皮村南部在北京市万家灯火的时候漆黑一片。我们被请进何大妈的家里,十几个人在晃动的烛光里抱着手臂,谈论这日子是否有回旋余地。猫蜷在花布罩起来的沙发上,蜷得很紧。

“叔叔给你们提个要求”

公寓一楼的走廊尽头是房东办公室,14年在这里盘下房产开办公寓的刘老板坐在宽大的椅子里,和来访的人们大声交谈着,面前的桌子上摆着两面国旗。他连说几声抱歉,“你们来,连杯热水都给你们端不了。”

除了老刘,还有三家公寓遭遇了断水断电的窘境,这些公寓的投资者此刻都坐在铺着白瓷砖的办公室里。隔壁公寓的陈老板带了醉意,用高分贝连着几次打断刘老板的话,让他“不要给孩子们讲了,他们也不懂”。他举起一盏蜡烛对着我们说:“你们都是年轻人,是不是觉得点个蜡烛很浪漫?浪漫吧?”他骂了一句粗口,“点蜡烛和开电灯,哪个消防隐患更大?”

坐在沙发上的潘老板是东北人,六十多岁,精神矍铄。也是2014年,他来到皮村,投资一百八十余万开了一家公寓,当时签的合约上显示他有十七年的使用权利。

说起断电的情况他愤愤不平。没有经过他的同意,村委会派人剪了电缆,砸了电表,拆走了电表箱。“我当时说,我一块钱买来的那都是我自己的东西,你凭什么给我拆了?你要不给我还回来,我能跟你拼命。”

在潘老板的带领下,我们看到了电缆被剪断的场景。电缆从二楼拉到一楼,截面直径近七厘米,“你看这,老虎钳都剪不动,搁你小女孩儿,让你剪,要你命你都弄不断。” 寒冷让人局促,潘老板跺着脚说安全隐患他可以排查,哪里不合格都可以整改,但他很难接受在没有通知的情况下直接断电的做法:“就那‘咔嚓’一下,就这么地了。”

不久前,居民们看到穿着制服的人来剪断电缆,这些人在许多居民口中被频繁提及,他们也是当时把手机镜头对准我们的人,被称为“联防”。后来遇到的保安这样形容:“我们就是小保安。人家联防牛逼哇,什么都管。”

27日下午三点左右,村里来了一队人,贴了一溜没有盖章的告示:要求六点之前清退所有居民。潘老板问保安,为什么没有盖章。来者言辞隐约,支支吾吾,“没有时间”、“来不及盖”。虽然告示上没说具体措施,但是他们口头警告,如果不能清退,就要扒门扒窗户、把居民的物品全都清理出楼。

当时正好有两位美联社与法新社的外籍记者前来探访情况,录下了整个告示张贴的全过程,潘老板说,当时他检查了两个外籍记者的记者证,确认了身份后才让他们采访录像,“咱们中国人,都是自家人,聊聊天可以,牵扯到外国人,不能乱说。”之后大概半小时,又来了一队人,将告示全都揭掉了。“要不是那两个记者,估计你们现在能看到更热闹的场面。”

没有明确的通知、没有清退的理由,这场不打招呼的断水断电带来太多疑问。“为什么这么多家公寓,只断了我们这四家?为什么不说是什么原因要断电?”潘老板认为,如果是因为有非法行为、或是有需要整改的地方,至少要做出相应的通知,阐述合理的理由,让住户有一定的心理准备再进行断电。

北京的冬夜里,青壮年尚能勉强熬过,但老人与孩子又该往何处去?

“你的尊严在哪里啊?你的人权在哪里啊?中国梦怎么做?就这么做?”

再被问到未来的打算时,潘老板的情绪又一次激动了起来。“我六十多的人了,老人也不在了,儿女也成家了。我光脚不怕穿鞋的。要是不给我个交代,大不了同归于尽!”

而后他的神色温柔了些:“如果你们回去要报道,就客观的把你们看到的事实情况写出来就行,不用夸张。要注意保护好自己,真的,保护好自己!”

我们回到办公室,不大不小的空间里依旧人声嘈杂。坐在椅子上的刘老板站起身来,大嗓门地说:“咱们今天就是纯粹聊天,我就把你们当自己的孩子一样。希望你们都能好好完成学业,长大了,要做对国家、对家庭有贡献的人。但是叔叔给你们有个要求:千万千万要呵护、爱护底层的低端人口。”

他把两个“千万”咬得很重很重。

“天下哪会有这么好的事呢?”

工友之家在皮村西门外,是一个不大不小的院子,往右,是志愿者们的办公室和打工博物馆,对面则是一些工友们住的地方。从创始人孙恒和王德志2005来到北京开始,就维持着基本面貌。平日里,工友们会聚集在这儿跳广场舞、打乒乓球、看电影、唱歌、看书,而当天,原本只有两三个人呆着的志愿者办公室成为了整个院子最热闹的地方。办公室右边墙上皮村的地图和左边墙上的“两岸三地打工艺术交流营”几乎成了所有人进门时,相机第一时间对准的焦点。

室内几乎被各路媒体塞满,呼出的二氧化碳和摆在房间中央的电暖炉让这个不到十平米的屋子暂且和室外零下的温度隔绝开来。而志愿者涂俊南仍然穿着整齐,甚至连围巾都没有摘,他这身衣服已经穿了三天,并且还将穿第四天。和很多人一样,上午才听到消息的他匆匆赶来帮忙,没有料到会在这里度过他的周一晚上。而另一位志愿者武豪,作为救助信息传单上的联系人,他的电话从我们一进门开始就没有断过。

人流涌入皮村,为这个小村庄注入了不属于它的活力。就我们所见,来皮村的人身份复杂,多家媒体、志愿者、学生……志愿者因为多是线上自发而来,缺乏组织性。我们碰到一个独行的志愿者,她小心翼翼地问我们:“你们是XX来的吗?”在我们否定后,她有点焦虑,“我也不认识他们,天这么黑,走散了。”

而工友之家的志愿者遇到了不同的困难。事实上,工友之家在皮村南部的影响力不如报道得那么大。我们在皮村的小巷子里迷路时向村民询问:“请问工友之家怎么走?”换个问法,“打工博物馆呢?”得到的大多是茫然的摇头。“如果你说工友之家、打工博物馆,他们可能不知道,但如果你说我们是那个常常搞活动,跳舞放电影的,大家就‘噢~’”涂俊南半是骄傲半是无奈地笑了笑。工友之家和工友的关系并不是领导和从属的关系,而是更像一个NGO(非政府组织)。

更多的阻碍还是来自于不信任。“他们大部分人都会觉得,‘天下哪会有这么好的事呢?’我们反复解释,说自己真是纯公益的、不收取任何费用,并且和政府没有关系,他们才会收下我们的传单。”我们之前遇到的三姐弟的父亲,像见了鬼般连连摆手,拒绝了涂俊南的传单。

而从这位父亲住的金宏公寓上二楼,左转,墙上贴着不知什么时候的“新北京,新地铁”地铁图,像是一个莫大的讽刺:从海淀区到皮村,要转三趟公交,共计三十余站,而如果转乘地铁则更加麻烦,需要换乘四次。事实上,皮村大部分的工友都只是在夜晚暂住于此,在皮村本地的小厂工作的只有极少数,大都需要白天早早地赶往上班的地方。拿在银行做保洁的徐阿姨来说,因为只有公交一种方式可供选择,六点半上班的她四点半就得起床,赶往皮村村口搭乘五点半始发的公交车。

同样早起工作了一天的武豪和涂俊南早已掩饰不住自己的疲惫,随着一波又一波媒体的到来,两个一开始正襟危坐的年轻人已顾不上体面,寻找了一个更适合长时间坐的姿势:翘起了倾斜成同一角度的二郎腿。因为27号的突发情况,他们本计划在当日完成的以皮村工人为主题的剧本已经延期了,涂俊南从城里带来写剧本的电脑甚至都没有机会打开过。

皮村的迁徙开始得比通知早得多,网上可见的报道中,去年10月就已开始有此类通知。这场迁徙没有具体时间节点,武豪作为皮村工会长期以来的志愿者,几乎目睹了全过程。“开会以前,就说环保整顿,开完会继续环保整顿。”但事实上,皮村北部的工厂都是一些组装类的小厂,没有烟尘,也排不出什么东西。

大会期间工友们高高兴兴回家了,有的家里要忙着秋收,而有的不需要帮忙,“就当是放了个假”,假期结束后继续来上班。但开完会回来,厂子仍然迟迟不能开工,再找工作,很难。皮村北部的工友们没了工作,只能陆陆续续开始搬离,皮村北部和这次贴公示的南部不同,早已没什么人了。

皮村只是一个因为得到太多关注而争取到96小时额外撤退时间的特例,但搬迁不是。更多北京周边的村子没有发声的机会,就被抹去存在的痕迹。

早早和皮村北部一起迁徙的还有位于皮村西部的东坝,那里也是小马居住过的村子。并没有引起任何关注的它,早就悄无声息地进行了一场大兴式运动。之所以没有引起广泛的关注,武豪坦言:“我觉得是这一次的规模太大了,是全市范围的,之前拆东坝的时候,人权什么的也是没有的,说拆就拆,而且是拆不是赶呀。” 同在金盏乡的楼梓庄也是如此,尽管现在坐公交车,还能看到和楼梓庄有关的站名,但无法找到这个村子的行政单位——楼梓庄已经沦为了一片废墟。

相比之下,27日的皮村相当温和平静,除了停水停电外,目前为止没有出现暴力拆迁的情况。

一位不愿意透露姓名的房客前几个月刚从车各庄搬过来,落脚没多久,他在皮村的新住处也开始停电停水。经验丰富的他知道这是让他们搬家的前奏,立刻动身找房子,准备过几天又搬走。下手快的他找到的新房子一个月只要八百,虽离皮村还有两公里左右,但已经是我们走访的住户中租到的最经济实惠的房子了。

为了能继续工作,搬、搬、搬,这个村子不能住了,就找下一个能住的村子;为了有个落脚的地方,搬、搬、搬,房价从五百涨到八百再到一千八;为了节约生活成本,搬、搬、搬,直到离北京市区越来越远,最后彻底地消失于行政区划。

皮村离飞机场近,所以房子不能修高,只能一点点向外扩张,无数的两层小楼见缝插针,这让它看起来更加密集与扁平,成为北京“城中村”的典型标本。人们普遍认为,皮村离机场近,修不起高楼,房子不会被拆,安全。现实却唱了一曲反调。

如今,飞机照常从头顶上划过,载着不同的人奔向世界各地,却无法载着皮村人民落地生根的文学梦、航天梦、北京梦,去往一个确定的明天。

作者丨贰苟 阿初 水也 闻非 波子