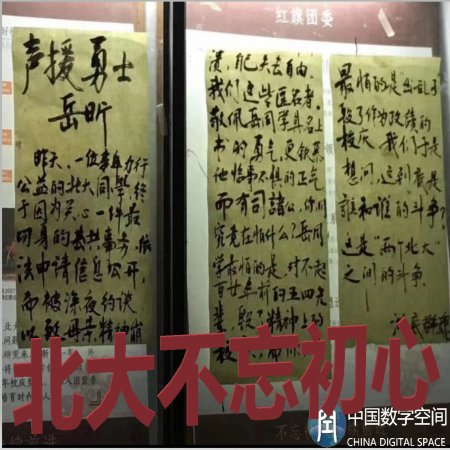

今天看到北大外院岳昕师妹的遭遇,那种无名的愤怒和无处爆发的抑郁让我无心工作。什么是大恶?那是结构性的恶。你甚至找不出一个罪魁祸首、一个泄恨对象。这个“结构”里的每一个环节都在分散恶的风险的同时放大了恶的效应,每个人的所作所为甚至可以被理解和同情,以至于你的愤怒无处宣泄,于是被酝酿成抑郁,催化成下一次的免疫。直到,直到最后有一个真正称得上“北大人”的学生,勇敢地站出来,身单力孤地抵抗着滚到山底的雪球,在沉闷的山谷中震出一片微弱的回响。

高二那年,有两份学生刊物,一份是代表校学生会的“官办”刊物《青春》,一份是 03 级自发发行的“民办”刊物《原色》。后者由本级学生供稿,各班班委轮流排版、编辑。作为一个埋头搞竞赛的愣青,我对“文艺界”的事不太感冒,杂志送到教室里最多随手翻翻。今天的回忆大概免不了情感倾向,但总体来说《青春》的内容官腔十足,主旋律满溢,命题作文为主,彩色铜版印刷,排版粗糙,别字频出;相比之下,出身草根的《原色》稿源都来自同学自发投稿,题材、内容、思想都非常充盈,尽管 A4 纸上的黑白打印略显寒酸,但排版精美、别字少,在年级中备受欢迎。

这要归功于我们的年级组长 M 老师,《原色》的创办人和主编。她是我们班的语文老师,鼓励学生表达自己的观点和情感。我们每周都要写一篇自命题随笔,分享自己的见闻和感受——这是语文课带给我最快乐的部分。M 老师时常会在班上朗读精彩的段落。后来,就有了《原色》,有了这股投稿风潮。M 老师对我个人成长的深远意义,在别文已表。她对我的教诲铭记至今:能力不强,可以由责任心弥补;责任心不强,能力怎么也弥补不了。

一个周五下午,全年级十个班的班长在 M 老师办公室开例会。各位例行总结后,M 老师伤感地告诉我们,《原色》在校方压力下,被迫停办,下一期将是最后一期。诸班长哗然,不公带来的委屈在十个人中激荡升级。

于是,我这个中规中矩、上行下效的好学生,做了生平最叛逆的一件事。我写了一封长信,数落了《青春》的粗制滥造,(自以为是地)代表全级学生表达了对《原色》的热爱,质问校方为什么要停办《原色》。文末,意犹未尽,加上一句:“这么做,让我感到吃了苍蝇般恶心。”落款:8班班长。塞进信封,放学后塞进教导主任办公室的门缝里,心怀忐忑地回宿舍。

过了几天,M 老师面色凝重地通知我去一趟教导主任办公室。烟雾缭绕的办公室里,坐着我看不清脸的教导主任,桌上摊开那封信,边上站着 M 老师,还有,我妈。

里面说了什么,我完全不记得了,只想快点从辣眼睛的毒气室中逃脱。出来后,M 老师委婉地表达了她的无奈,我的作为让教导主任以为是受了她的唆使。她说,我本来被提名为全年级唯一的奖学金名额,提名信和质问信同一天到达教导主任办公室。“还好你失去的只是奖学金!”,言下之意我要为没有收到处分而庆幸。她最后苦笑道:我在课上和你们聊钱钟书的“吃苍蝇”比喻,不是让你用在这个地方的。

回到家后,我妈把那封信烧了。用火烧了。

那封信,与其说是出于抵抗权威的勇气,不如说是披着正义外衣的叛逆和冲动,因为事后我反思的是自己的幼稚和鲁莽,而不是坚持与抗争。但是,这两者对于掌权者是没有区别的。他看到的是对权威的质疑,是必须捏死在萌芽的火苗,是不可触碰的红线。这个声音告诉我,理性一点,不要为区区一本学生刊物赌上自己的前途。不要思考,不要越界。倡导素质教育确实是我校的招牌,但那显然是有边界的。边界在哪里?不要问,撞了,伤了,你就知道了,就懂得自我约束了。怯懦的我放弃了反思,放弃了坚持,让这件事封尘在高中美好回忆的箱底。

今天,这段经历以新的面貌被唤醒了。喊家长,真是我国教育体系自幼儿园到大学最一以贯之的杀手锏。“能否顺利毕业?”、“做这个你母亲和姥姥怎么看?”、“学工老师有权不经过你直接联系你的家长”,这振聋发聩的三连问直击心底,让你从家庭深处爆发革命。我们解决不了问题,就来解决你。我们解决不了你,就解决你的妈妈和姥姥,让她们解决你。法力无边的“学工老师”,究竟对事实做了怎样的扭曲,让无知的妈妈“嚎啕痛哭、自扇耳光、下跪请求、以自杀相胁”?

岳昕提交《信息公开申请表》的行为让人敬佩。是的,在噤言的时代,发声这种正常的行为都被视为勇气。而岳昕对于既得利益者的反思,称得上是知识分子济天下的胸怀。扪心自问,生活的琐碎是否让你成为精致的利己主义者?是否不经意以冷眼旁观和不作为成为恶的帮凶?日后你身为父母,当你的孩子站在雪球前(或许他/她还不知道自己多么勇敢),你会不会站在球的那边,把他/她的正义和善良碾压于无声?

母校,你配得上岳昕这样的学生么?

赵智沉 2018-04-23 纽约

相关阅读:

中国数字空间|北大岳昕

中国数字空间|高校性侵

中国数字空间|导师导死