“在希腊语中「真相」不是「谎言」的反义词,而是「遗忘」的反义词。”——《醒来的女性》

为了不让我们所经历的这一切还没有被人知道就已经被遗忘,我有义务把它们写下来:写下这些充满创意和力量的行动,写下政府的打压怎样作用在我们身上,写下我们的成长与彷徨。

《上》

————————————————————

“掉钱眼里了”

2016年4月28日,广州“F女权小组”通过网络众筹筹到了四万元人名币。这笔钱刚好够在广州的交通枢纽“客村”地铁站购买一块广告位一个月的使用时间。筹款的文案里写道:“中国第一支反性骚扰地铁广告预计五月上架,敬请期待!”

在此之前女权行动者已经就公交系统性骚扰的议题和政府做过很多次沟通了。从2013年开始每年都会给两会人大代表写建议信,也有不少代表提交了这个提案。2014年女权行动者们约谈了多个城市的交通运输管理部门,公安部门以及妇联。2015年著名的三七女权五姐妹案,也是因为几位女权行动者计划去地铁站门口派发关于公交反性骚扰的贴纸,而被拘捕。然而我们的公交系统仍然没有丝毫变化。受到北京“Bcome小组”众筹广告费在地铁刊登了一则反逼婚广告的启发,广州“F女权小组”决定自己筹钱买一块广告牌。

“F女权小组”是我在2015年发起的一个志愿者小组,主要做一些和性别相关的戏剧排演,读书会和观影会。这个小组完全没有资金支持,全靠志愿者的热情支撑,4万元的筹款对我们来说不是一个小数目。

我们用了全部的机智来蹭社会热点,什么明星柳岩被性骚扰案,和颐酒店事件等等还有当时很流行的A4腰。A4腰是指用A4纸衡量女性的腰够不够细,其实是个非常无聊的窄化审美的行为,并且忽视了基本的透视原理。小组成员们在A4纸上写了很多反性骚扰的标语,用透视原理拍了一些“如果地铁有反性骚扰广告会是怎样的”照片,用来蹭A4腰的热度,争取捐款。

我们办了一场“愁款派对”,参与的十几个志愿者每个人都给自己安排了满满的工作任务:唱歌和演奏、手机贴膜服务、八分钟约会游戏、二手物品交换、假装高潮大赛等等。志愿者台风说:“当时大家真的是掉钱眼里了,每天都在算这个卖出去能赚多少钱,那个卖出去能赚多少钱。结果十几二十个人这么多人花了这么久筹备,只赚了一千多。”张累累回忆道:“倒是志愿者们比顾客们都玩得更开心。比如大兔来当调酒师,一边调一边喝,自己先醉倒了。有个客人直接都在门口沙发睡着了,我之后还在别的地方见过她呢……”

一些关注这个行动的人利用自己的资源帮我们四处打广告,例如有的老师会在自己的讲座上帮忙筹款,时不时给我们捐一笔钱。最后总共参与捐款的有1000多人次,捐款后台有很多感人的留言:

“虽然我还是经济不独立的学生,然而一顿饭钱还是可以调度去我想让它去的地方哒,加油呀!”

“对不起,一位没有支付宝而且还是初三的女生只能做到这么多了,加油啊啊啊啊啊”

“现实生活中很多人都有过在公共场合被摸被挤被蹭的经历,处理方式往往忍气吞声(比如我自己),因为担心说出来也不能怎么样,尤其面对体型明显强于自己的施害者,害怕骚扰升级更加不敢言声。希望你们的活动能推动一点点公众认知,让大环境对施害者更加不宽容。”

当快要筹满4万的时候大家一起倒数,充满了自豪和希望,胜利好像就在眼前,但我们不知道这场漫长的博弈才刚刚开始。

————————————————————

“改了又改,等了又等”

和广告公司沟通的任务被张累累认领。她找到一家收费最便宜的地铁广告公司,把设计志愿者做好的广告内容发给广告公司,广告公司再发给地铁专门审核广告的部门。过了一段时间广告公司说审核部门认为我们的设计“会引起市民恐慌”,所以广告公司帮我们改了一下,准备再拿去审核。他们改的版本变成了几个充满男性气质的拳头,性骚扰字样也换成了不痛不痒的“请文明出行”。

张累累让广告公司等我们自己改,于是我们又设计了一版女性化一些的拳头,还放了几个不同的标语,一共做了5个版本,再次送审。

隔了很久,广告公司告诉我们,审核部门说公益广告里不能出现人体部位,也不能使用拳头这样的元素。他还建议我们等到年底时再送审,那时审批稍微松一点,比较有希望。

我们想到既然不能出现人体部位,那就画动物吧,设计师又做了一个可爱无害小动物版的广告,年底时再次送审。有段时间广告差点就出了,广告公司甚至都开始和我们讨论印刷工艺的问题了,好像再等一两天广告就能出街了,但后来又没了音讯。

到了2017年,广告公司告诉我们审核部门说“个人不能发公益广告,需要找政府部门挂靠才行”。广告公司帮我们问了文化局,没有成功。

张累累和几个志愿者以及几个记者一起去了广州市交通委员会,想要说服他们可以帮忙投放这个广告。可能是考虑到有记者在场,对方犹豫了半个小时,最后按信访的方式接待了她们,做了记录之后让大家回去等消息。消息当然是:这事我们管不了,你们去找妇联吧。

张累累又辗转找到一家深圳的妇联相关的机构问对方能不能帮忙。对方回复说没办法,深圳有规定性骚扰的内容不能放在广告里。

后来广告公司把的钱退给了我们,看起来我们已经无路可走了。

————————————————————

“半年”

将近半年的沟通的过程非常折磨人。整个过程里我们处于被动的位置,只能等待。不管是广告公司还是各个部门的每一个回复都要等很久,电话打过去广告公司的人总是在开会,每次打电话都需要积蓄更多的力气。我们提出的要求总是被踢回来,即使有点希望也很快就破灭了。原本以为一两个月就可以完成的事,却拖了这么久尝试了这么多方法,意志都被消磨掉了。“不停的打一个永远在开会的人的电话对我来说真的很难。”张累累说,“最让我难以忍受的是那些占着主动地位的人,他们的工作就是敷衍别人。”

回想起筹款的阶段,张累累觉得那时虽然辛苦但很开心,常常被大家的热情感动。现在这些钱也没有办法还回去,大家的热情转变成了压力。张累累想:“钱一定要花出去。”每次见到有人说捐过钱,她就会很有压力,觉得自己没法满足大家的期待。“有1000多人捐了钱啊!而且这个期待不是遥不可及的的梦想,只是花钱买个东西而已。”她也知道这不是她一个人的责任,但还是忍不住自责。“我虽然后面跟进得不是很好,但这个结果不是我的错,有人一直把我们卡在门外。”

这半年里我们的生活也出了一些变故。2016年的6月,我和张累累被片区警察要求搬家,原因不明,第一次遇到这种情况比较手足无措,慌乱中搬了家。2016年11月我们又被新住的地方的片区警察骚扰,警察告诉房东张累累和我是一对同性恋。吓得房东去问当律师的同学:“同性恋租房犯不犯法?”。好在这个房东比较讲义气,没有为难我们。我们也比上次有经验,录了辅警上门违规操作的视频证据,跑了好多部门投诉,这才扛过了这次逼迁。

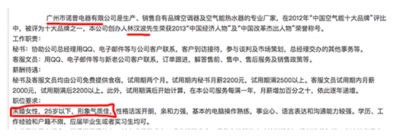

(2016年上门骚扰的辅警)

我那时整个人状态差极了,小组也没有心力做了,想着要不要出国读书。我每天大半的精力都用来逼自己学英语,现在回想起来当时只是很想逃离这样的生活,也不是真的想出国学习什么。我能感觉出张累累的焦虑,她失眠、开始抽烟、通过不停的刷电视剧来逃避现实。

在这样的状态里,我们还是决定做些什么,想寻找一个温和的方式继续反性骚扰广告的事。张累累说:“总是要做点什么的吧,不能因为逼迁就什么都不做了。”张累累很认可吕频说的:人在困境里怎么做很重要,如果扛不过去就会变成难以愈合的创伤,如果能坚持住也许会有转机。

“我明白那种创伤,那种无力感,可能很多年都走不出来。我在拼命的求助,寻找可以摆脱无力感的方法,努力不让自己被恐惧和怨气吞噬。”每次被警察骚扰我都会及时的写文章公布进展,想办法做事情,张累累觉得我的做法鼓舞了她。“我相信我们做的事是对的,行动也是唯一的可以打破恐惧、造成一些改变的方式。我没法让自己躺在角落里被心魔包围。”

————————————————————

“人体广告位”

“没想到有一天我会成为一个为了花钱而烦恼的人啊……”张累累常常琢磨怎么才能把这四万元花掉。她想到之前带着打印出来的广告坐着地铁去交通委员会的时候,路上的人都在看那块广告,觉得这样效果很好。而且很久以前就存在“三明治人”这种广告形式,就是把广告挂在自己的身上走来走去。既然我们没法获得公共空间的使用权,至少我们还拥有自己的身体,可以把自己的身体当作广告位。

朋友们出谋划策,一起商量了很多方案。张累累决定背着广告牌生活一个月,并且号召100个人一起背广告牌出门。虽然它不是中国的第一支地铁反性骚扰广告,但是广告效果还是可以弥补一下的。

当时张累累染了一头粉红色的头发,我给她设计了一个全身粉色的造型。我们去了戏服一条街寻找粉色芭蕾舞蓬蓬裙,它们不是太小了拉不上拉链就是过于华丽,最后台风买了纱布动手做了一条。这一身造型的点睛之笔是一双沃尔玛9.9元的粉色塑料拖鞋。张累累对此非常满意,她的评价是:“这个造型是一种视觉上的破坏。”她是一个被认为没有什么女性气质的“胖子”,穿上了代表女性气质的又很戏剧化的蓬蓬裙,全身粉色就已经很有趣了。“那双拖鞋更是打破了私领域到公领域的界限。”

当时张累累染了一头粉红色的头发,我给她设计了一个全身粉色的造型。我们去了戏服一条街寻找粉色芭蕾舞蓬蓬裙,它们不是太小了拉不上拉链就是过于华丽,最后台风买了纱布动手做了一条。这一身造型的点睛之笔是一双沃尔玛9.9元的粉色塑料拖鞋。张累累对此非常满意,她的评价是:“这个造型是一种视觉上的破坏。”她是一个被认为没有什么女性气质的“胖子”,穿上了代表女性气质的又很戏剧化的蓬蓬裙,全身粉色就已经很有趣了。“那双拖鞋更是打破了私领域到公领域的界限。”

照片的效果我们都非常满意,谈起拍照的过程张累累说:“不能更羞耻了。”她上一次穿裙子还是高中唱红歌的时候。她觉得穿着这么奇怪的一身走街串巷,还要在大广场上跳来跳去摆造型,非常尴尬。“我本来也不是一个高调外放的人,做这些事会有些压力。”不过她还是认为这个策略是有效的的,也觉得对自己来说是种突破。

我们讨论了很多关于“发送100个广告牌”的可行性问题,认为背着牌子上街需要很强的参与意愿,可能没有很多人愿意吧。为了使参与门槛降到最低,我们打印出成品,发快递给所有的申请人。

“发送100个广告牌”的活动和自媒体平台“新媒体女性”合作,在她们的微博发出。让我们意外的是2天时间100块广告牌就被认领完了。接着微博上陆续发来了很多不同地方的人带着广告牌出行的照片。有的人不仅常常带牌子出门,还在旅游景点即兴的办起了宣讲会;有人设计了一套关于性骚扰的问卷让路人填写;还有学校社团在校园里拉了关于反性骚扰的横幅,一大群人和广告牌合影。

这让我们很受鼓舞,张累累说:“之前我们总担心没有人参加,但其实在2015年三七女权五姐妹案之后做行动的机会太少了,大家都在等待这样的机会。我们低估了像我们一样的平凡的人的力量。”

张累累开始了每天背着广告牌的生活,她说:“其实我可不情愿背着广告牌出门了,我没有那么强大啦。“每天出门前张累累都很挣扎,挣扎完了还是带着牌子出门,广告牌很碍事,风一吹还会飘起来。进出住宅小区时她总要先把牌子白的一面翻出来,怕小区保安会给片警告状。但后来才想明白:“根本不用遮遮掩掩的,因为这个活动本来就是公开的。”

几天之后张累累对广告牌产生了一种奇怪的陪伴感,好像它是一个有生命的东西,感觉像带着一只猫出门。有一次张累累骑自行车的时候出了一点小车祸,广告牌和她一起摔倒,一起受伤,她有了一种强烈的和广告牌共患难的感觉。“其实背着广告牌没有发生什么事情,很平淡的,顶多是有人偷偷拍照。”张累累每次带牌子出门都需要勇气,就更惊讶于那些不认识的人有这么多的勇气,可以做她不敢做的事,她说:“我当时就想我应该设计更多的行动让大家参与,大家真的很需要。”

然而张累累没有机会背一个月的广告牌,在活动的第17天,也就是2017年5月17号,国保带着几个警察来敲门,邀请我们“出去聊聊”。

《中》

————————————————————

“你们必须搬出广州”

我们被带到家附近的警卫室,是一个蓝色和白色带警徽的临时建筑,突兀的建造在一个广场边缘。一整个上午,他们熟练运用各种套路恐吓我们,比如表示对我们的家庭情况很了解,暗示他们可以去骚扰我们家人;比如他们说我们做的事情和之前三七女权案没有性质上的差别:当年她们还什么都没有做就被抓了,何况我们现在已经做了这么多事了,意思是他们现在已经网开一面了。我的坦白回复,被他们讥讽为“装得很天真。”

国保自己的信息一点都不会告诉我们,他们不穿警服,我要求看证件,一个国保拿出来晃了一晃,根本不给我时间看清上面的字。他们说:我们在警务室里,这里只有警察能用,这就证明了他们的身份。我问他们叫什么名字,在我的追问下只有一个国保说他叫沈明。但后来有朋友看过我偷拍的他的照片说:“这个国宝以前也找过我,当时他自称姓林。”车轱辘话来回说,最后我们发现有用的信息就一句话:张累累的广告牌行动必须马上停止,广州要召开“财富论坛”了我们这样的人要搬出广州。

(“财富论坛:《财富》全球论坛由美国《财富》杂志主办。论坛只通过邀请方式组织,出席者仅限于各大跨国企业的董事长、总裁、首席执行官及高级管理人士,探讨全球经济问题。”)

新一轮的逼迁又开始了,一年的租房合同快要到期了,本来说会优先考虑让我们续租的房东也改了口。我们只好再搬一次家,但我们还是不愿离开广州,我们所有的社会网络都在这里:朋友、工作、刚熟悉一点的服装厂和布料城、习惯的街道……抛弃这一切,无端端的能搬去哪里呢?

搬家那天为了谨慎起见,张累累直接联系了路边看到的搬家师傅的电话。搬家师傅刚离开我们家没多久就打来了电话,他说刚刚派出所打电话问他我们从哪里搬到了哪里,他都告诉了派出所,为此他很抱歉,所以专门打电话来提醒我们。这个道歉让我觉得的有点魔幻又有些感动,同时我明显的感到我对住所的所有安全感都被抽走了,这套房子变得摇摇欲坠。

那时起我们失去了打扮住所的兴趣,不是在里面生活,就只是住着而已,朋友来家里玩说:“你们家怎么空空荡荡的什么都没有”。我的听觉变得非常灵敏,晚上门外稍有响动我都会惊醒,然后吓到张累累。张累累说:“只有失去了稳定的住所,才知道住所多重要。在自己的床上都没有办法安心,还是很恐怖的。”

————————————————————

“张累累的生活崩塌那一刻”

张累累的生活崩塌在国保联系她家人的那一刻。那天中午我们正在外面吃午饭,张累累接到家人的电话,她说着我听不懂的浙江方言,表情变得不太对劲接着走出了饭店。我跟了出去,我们坐在路边的台阶上,台阶被夏天的太阳晒得滚烫。张累累一边抽烟,一边哭,一边着情绪激动的讲着电话。她是个说话细声细气的人,我从来没有见她这么大声的长时间讲过话。虽然听不懂她在讲什么,但也猜到了张累累一直很害怕的事情真的发生了。路边人来人往,有人好奇的看着我们,我非常紧张的注视着那些人,猜测里面有没有便衣。

张累累有一个充满家庭暴力的童年,父母虽然不是有暴力倾向的人,但信奉“棍棒底下出孝子”。这种“理性”的暴力更让人害怕,小孩会认为自己被打不是父母有问题而是因为自己不好。因为一点小事她都会被打,例如吃饭没有吃完会被打;起床晚了会被皮带抽;考试名次有下降,会被罚跪皮鞋。如果挨打的时候哭了会继续被打,父母会说“不准哭”;如果被打了没有哭,父母又会认为这个小孩怎么这么倔,然后一直打到哭为止。

“他们也确实规训了我,只不过是表面的我,可能我也内化了很多。但是我心里有很强烈的反抗,想着以后一定要过自己喜欢的生活,做想做的事,和自己喜欢的人做朋友。”

从小张累累就是一个会读书的好学生,按照别人安排的做就能考个好成绩。好成绩带给她正面的回馈,让她能继续听话学习。大学后张累累从应试教育里解放了出来,没有人再告诉她接下来该做什么了,学的科目大部分也很无聊。张累累说:“读书是死规矩,社会却是活的,所以接触到社会的时候,我就会很痛苦。”她意识到自己知道反对什么,但是不知道想要什么。

她没有办法理解这个世界的复杂,当一个公众事件发生后她都不知道自己是怎么想的。有时候看到一些社会问题会觉得这个世界好糟糕,然后怎么办呢?好像也没有办法,只能忍着。张累累陷入了一种虚无当中,而且开始有了拖延的习惯。虚无主义和拖延症都没有阻挡每个社会问题作用在她身上的打击,每次打击都变得更难以忍受,她急切的想找到一些可以看待和分析世界的工具。

张累累加入了很多社团,还去当了校媒记者。她去采访一群刚好来学校里的女权行动者,她觉得这群人实在太奇怪了,而且还奇怪得那么自信。里面一个女孩剃了光头,非常幽默的分享自己当光头的体验;她们聊“剩女”问题,性工作的问题,讲到腿毛,戴不戴胸罩也好像是很寻常的话题;而且张累累从来没见过有人可以这么正大光明的谈论阴道。她们这么奇怪不是为了哗众取宠,而是真的在表达自己的想法。张累累喜欢这些可以给她的认知带来刺激的人,她花了很长的时间来学习女权主义的思考方式,那时候每天都会看@女权之声的微博,觉得很有启发。“真不敢相信@女权之声已经不在了,就好像喜欢的歌手死了一样。”张累累说。

然而这些变化张累累的家人都不知情,每次放假回家,张累累都更清晰的感觉到自己发生了巨大的变化,而家里却一成不变。她也没有和家人沟通自己新想法,她从小都不敢表达自己的真实想法和感受怕被父母评价。她小时候有次和妈妈坐公交车,她想给一个老年人让座,但不敢让,怕被妈妈笑话说她虚伪。还有一次她磕破了下巴,脸上都是血,村里的阿姨看见了非常担心,张累累捂着下巴一边哭着对阿姨说:“千万不要告诉我妈,她会打我的。”因为她犯了错,把自己给磕坏了。大学时张累累剪掉了长头发,被妈妈说了一整年,直到现在还会被念叨。这样的小事家人都没法接受,更不要说穿着一身粉色在街上拍照做反性骚扰运动了。

国保还是一贯的作风,他们并没有告诉张累累的父母她到底做了什么,只是给张累累父母打了个电话,对他们含沙射影的说张累累在微博上乱发东西。张累累的父母被吓坏了,一起给张累累打了那通电话。

————————————————————

“父母来了广州”

父母的情绪非常激烈,妈妈阿芬问:“你在外面乱说了些什么?警察都找到家里来了。”爸爸老张说:“你看看你做的事情,就是反党反社会。”阿芬作为女性还是明白性骚扰是什么的,但是老张完全没有这种认知,而且他本来就不是一个好沟通的人。张累累问老张她做的事情“哪里错了?”老张就说“哪里对了?”这样的对话重复了一会儿。接着老张开始攻击张累累,说她不男不女,做这些事给全家人丢脸,不知羞耻。阿芬说担心她的安全,担心她会影响到妹妹的安全。阿芬不能理解为什么人不为自己好,而要花这么多力气帮别人。张累累说她不只是在帮别人,自己小时候也有过这样的经历。阿芬问为什么当时不告诉她,张累累没法回答,总不能告诉阿芬“我不信任你”吧。

“我其实心里有预期他们知道了以后会有怎样的反应,但是有了心理准备并不能让我好受一些,因为他们完全和我预期的一样,我特别失望。”张累累没有得到父母的关心,只有谴责和命令。“讽刺的是人们总说女人不讲道理,其实女人更讲道理。”从父母身上张累累看到父亲的过于自信,父亲认为自己操控一切,没有考虑过要理解和沟通,表达出来只有夹杂着语言暴力的命令。母亲则很不相同,在社会的规训下,女人总是把自己放得很低,她会试着去听张累累在讲什么,但同时她也习惯性的用关心的名义情感绑架自己的女儿。“他们成为了我的专属国保”张累累说。从那天起很长一段时期,她哭着用方言打电话成了经常发生的事。

我们去杭州待了一个星期,张累累的爸妈又打来电话说:警察又找了他们,告诉他们张累累离开了广州,让他们来问一下张累累要做什么。差不多内容的对话又开始了。老张说:“现在是共产党统治,你有什么资格做这些事?你管好自己就行了。你上街举牌子,谁见了都会觉得丢脸。”阿芬说:“你看我现在长了这么多白头发,都是因为你,我为你做了这么多……”他们还说:“你那个室友肖美丽居心叵测非常可疑,小心被她利用。你知道她做什么的吗?我都去网上查过了。”我问张累累:“那他们查了没有觉得我很厉害吗?”张累累说:“没有。”

其实三年前张累累就告诉过父母她在公益机构实习,当时阿芬还自豪的告诉她的邻居:“我女儿是做维权的。”阿芬是一个再普通不过的农村妇女,这三年她对维权的态度变化很大,也可以反应出这几年中国舆论对维权态度的变化吧。父母不放心张累累的状况,趁着张累累的妹妹放暑假,全家一起来广州看她。

我们俩紧张极了,张累累担心他们发现我们的同性恋关系,一边又想着情况已经不能更糟糕了,不如顺便一起去出柜得了。我第一次见到张累累的家人,妈妈阿芬和妹妹都和张累累长得很像,笑起来都有两个酒窝,一起来的老张显得格格不入,像是街上的一个大叔误入了我们家。白天张累累带着家人在广州旅游,她又回到那种父母总是在为了小事争吵的环境里,那种争吵毫无意义,唯一的目的就是证明自己是对的。例如在火车站的月台上,两个人会为了往左走还是往右走可以更快到达车厢争吵很久。

张累累邀请几个朋友来家里吃饭,她下厨想要给父母露几手,也想让父母看看自己的朋友是什么样的人,并没有他们想的那么可怕。让张累累没法接受的是老张在这样的情况下还要显示自己的权威,张累累没有专门邀请他从房间里出来吃饭他表现得不高兴,而且要等张累累盛好饭放在他面前才愿意开始就餐。这让张累累觉得有点丢脸。有一次老张打了我们养的一只猫,张累累很生气说:“你再打就出去住。”老张好像也察觉到了自己在这里很边缘,每天吃完饭就自己一个人出去逛逛。一方面张累累也觉得老张挺可怜的,另一方面自己完全没有能力和他相处,她认为最好的方法就是减少接触。

直到张累累的一家人离开了,她的父母也没有发现我们是一对同性恋情侣,他们压根没有往那边想。反而是张累累的妹妹看见了她钱包里有我的照片,之后妹妹给张累累发过和女同性恋相关的链接,暗示她已经知道了。姐妹俩有了默契,妹妹会帮张累累隐瞒她抽烟的事,张累累则会帮妹妹买青春期少女渴望已久的口红。

既想挣脱和父母的关系,又想满足他们的愿望让他们开心一些,张累累觉得特别累。后来吕频点破了张累累和受暴妇女有相似的困境。许多受暴妇女不离开家暴她的丈夫,一部分原因是她们总想拯救对方,最后才发现对方是无法被拯救的。而小孩总想被父母理解接纳,小时候被家暴的张累累也是这样,但现在她已经是成年人了,不能再像小孩一样期待父母的理解和接纳了。她明白自己是没有办法让父母感到满意的,也没办法让老张理解她。所以她开始试着建立新的规则,在下一次老张打来电话不断的发泄情绪攻击她的时候,她挂断了电话,并且发短信告诉老张如果他再这样她是不会再和他说话的,之后大概一个月她和老张没有再联系。

《下》

————————————————————

“连累了你们”

100块广告牌在微博上很快被认领后,很多网友都说想要一件同样内容的T恤,我们做了将近100件以成本价给想要的网友。当时大兔和郭晶合租的房子客厅比较宽敞,这些衣服都放在她们的客厅包装发货,没想到这样也招来了国保。

6月22日 郭晶接到了房东电话,房东说警察找了他,说有人在他房子里“开工厂”,印一些“有不好内容的T恤”。房东要求她们在一周内必须搬家,然而究竟不好的内容是什么警察并没有说。郭晶要了警察的电话,想直接和警察联系,看到号码发现就是那个自称沈明的国保。

大兔打电话给沈明,他说:是张累累和肖美丽连累了你们,这两个人太高调太张扬了,“你劝一下她们不要搞事情,也不要散播消息,你们就可以不用搬家了。”大兔用港剧腔回答道:“出嚟行走江湖,要讲雷。”(出来行走江湖,要讲义气)。我都能想象出大兔当时说话的表情,觉得又好笑又感动。

第二天房东和他的女儿又上门来传达了一遍国保的命令:不能再开工厂了,不准红头发和蓝头发的人来这里(当时张累累染了粉色头发,我染了紫色的)。经过考虑,大兔和郭晶还是决定把这个消息放出去,大兔写了一篇文章标题是:《我宣布,以后来我家玩必须佩戴红色蓝色假发》。她们很明白国保这样做是为了挑拨离间,想把矛盾都指向张累累和我,为了分担这些压力她们选择站到台面上来。

6月27日 早上9点左右郭晶刚要出门就遇到了房东和他的女儿带着几个辅警。辅警说是来查消防的,但是一进门就开始翻我们堆放在客厅里的T恤,幸好广告牌图案的T恤当时都已经寄走了,客厅里堆放了一些我和大兔淘宝店的产品,有的衣服上绣着“爱·自由”有的印着“穷凶极饿”,还有一些空白T恤。房东又要求她们搬家,说警察这几天老是给他打电话搞得他睡不好觉,而且完全没有要按租房合同赔违约金的意思。

房东声音越来越大脸都涨红了,说自己身体不好因为这事都去“打了点滴”,他还说:“这是我的房子,我可以随便收回来。”房东的女儿则愤怒的对郭晶说:“要是我爸有个三长两短,我会恨你们一辈子。”警察在一旁装好人,不断的安慰房东:“好好说话,不要激动,要注意身体。”郭晶觉得警察实在太恶心了:“还不都是因为你们,好好说什么……”但是也不能拿警察怎么样,他们躲在房东的身后。房东不在乎她们到底做了什么,也不在乎警察是不是有道理,只要不给他找麻烦就行了。

警察刚进门搜查时,郭晶就在网上发了消息。几个朋友闻讯赶来,也不敢上楼,在小区门口的饺子馆里点了碗饺子,这时看见一辆警用货车开到小区门口停了下来。“难道是想把我们淘宝店产品都搬走?”看着朋友们发来的消息我心情紧张又不敢过去,心想:这和入室抢劫有什么两样?一直等到朋友们饺子吃完了好一会儿,开车的警察打了几个电话,终于把货车开走了。警察走后我们赶紧把产品转移了。

这一年接下来做货都不太顺利,想做两个胸针,被厂家告知有政治问题不能做;想做两款加绒卫衣,厂家说抱歉太忙了做不了,但样衣迟迟不还给我们。大兔通过各种渠道去申诉,间接得知我们远在浙江工厂的样衣被国保没收了。

————————————————————

“五毛”

从国保上门那天起我、张累累、大兔郭晶都及时把自己的遭遇发布到微博微信上,虽然不断的被删除,但还是有很多阅读量,越多人看到我们就越安全。6月我和大兔在微博上突然遭遇了一群画风非常一致的账号的攻击,每天能有十几条。他们的头像基本都是红旗或者党徽,偶尔几个绿色军装的或者伟人雕塑,好像一大盘番茄炒鸡蛋里面撒了几颗葱花。这些账号点进去一看都没有什么粉丝,应该都是小号,发的内容也是喷完这个喷那个。它们集中的转发并对我和大兔进行人身攻击,骂得都是些没头没脑的话。

6月24日 一个叫“巴黎墙复活”的账号还发布了一篇长文,里面有很多事实性错误,例如把我和张累累当成了之前被拘留的女权五姐妹,然后扯了一些像希拉里这样的“邪恶境外势力”和我们有关。它们的措辞非常有意思,例如它说我们五个女生“盘踞”在广州。我心想:“我们这么厉害啊,是几条龙不成还能’盘踞’的。”

最后这段话说出了它的心声,原来是恼怒我们把骚扰我们的国保、警察和辅警做的事情和照片公布在网上了,要出来泼几盆脏水。为6个月后才开的财富论坛感到焦虑,想帮国保尽快完成维稳工作。它们不断重复的一个有趣的论点是:大兔是个“假拉拉”,“假结婚”,又“骗女孩子上床”,“女孩们要小心”。大兔说:“我如果是个假拉拉为什么要假结婚?又为什么要骗女孩子上床?”大兔认为这是她遇到过的最离奇的一次网络暴力了,可能她这样一个曾经交往过女友的已婚妇女超出了五毛对世界的认知吧。大兔和另一个微博好友互动说这事很可笑,没想到一个五毛以为大兔终于回应它了,立刻跑出来说自己是大兔的“前女友”,并爆出大兔的淘宝收货地址作为认识大兔的证据。

根据这些五毛公布的真假掺半的信息和它们的诉求,我们推测它们是广州国保找来的帮手。“挺可怕的,这是故意把我的个人信息给了五毛,不只是网络攻击和构陷。”大兔说。为了一探究竟,大兔注册了一个小号,换上了红色头像,转发了一些毛泽东诗词,并和这些五毛号有了一些互动,很快就加入了他们的微博群。群主是一个做热水器生意的人叫林汉波,“巴黎墙复活”是他的小号。百度一下能看到这个热水器公司发布的有性别歧视和年龄歧视的招聘广告。每天他都会在群里发放任务,今天要骂谁,骂哪些微博,群员就来接任务然后在国旗的庇护下进行人身攻击。观察这些五毛一阵子之后大兔说:“真的很可悲,人怎么能这样不分黑白呢?”

今年3月9日“女权之声”被炸号,这一群五毛也出动过,说“代表广州人民”不欢迎我们,要我们“滚出广州”。还有一家自媒体对我们进行人物采访的视频也被他们攻击了,用的话还是那一些。还有人私信男性生殖器照片给大兔,大兔投诉给新浪也没有用。相反,我们声援女权之声的微博不断被删。每天打开微博,信息里弹出来的密密麻麻的都是这些充满戾气又愚蠢的话,还是会觉得恶心和愤怒,以至于我很长一段时间都不太愿意打开微博。原本微博是一个可以供网友们公开讨论不同观点的地方,这些年类似的五毛充斥在各个领域,劣币驱逐良币在微博上发表自己的观点变得更难了。很多人都退回了微信,用吕频的话来说就是“人们从广场被赶回了街道”。

————————————————————

“新房东是搞维稳的”

我查了一些关于警察搜查公民住宅的法律条文,其中《宪法》、《刑法》和《公安机关人民警察盘查规范》里有三条比较有代表性。我想反正这些法律也没什么用,不然设计成很多广东人都喜欢贴在门口驱鬼的符咒模样,看能不能起到点避邪的效果,到时候警察再来我也好照着念给他们听。

10月初的一天早上警察又来敲门了,我们当时租的房子在一个没有电梯的9楼,这些警察还是哼哧哼哧的爬了上来。他们每次敲门都非常大力,我对这种敲门声都有了应激反应,立刻躲在门旁从猫眼向外偷看不敢出声,穿制服的人有三四个,其中一个人拿出手机拍下了我贴在门上的符咒。

第二天我接到房东的电话,房东说最近要开十九大了,街道在搞检查(居然能检查到九楼来也很敬业了),他问我在门上贴了什么,他说:“我也是搞维稳的,搞得我以为怎么回事,同行竟然给我打电话,问我的房子里是不是住了搞邪教的。”他要求我赶紧把那些符都撕了,我连连答应。出门前撕了几下发现双面胶黏得太牢了,只能撕掉一些边边角角。因为急着要出门,我们决定晚上回来再用水打湿了清理。

没想到晚上房东上门来了,看见符还在生气的说:“我叫你撕,你怎么还不撕?”问我这上面写的啥,我说是法律条文,他停顿了一下看了几眼,又怪我们“现在政治敏感时期,你搞这种东西……”。我说现在年轻人都流行把什么都做成符的,但显然没有说服他。他进屋环顾了一圈,要确认我们是不是搞邪教的。没看见什么奇怪的东西,口气又软了下来,让我们赶紧清理:“这些邪教啊,和政治有关的东西真的很可怕的,要是你身份证、手机号进了系统就寸步难行了,坐火车都麻烦,不是开玩笑……”

我和张累累都觉得很搞笑,一是法律条文成了邪教,二是这么巧遇到一个做维稳的房东。可见维稳人员数量之大,一不小心就碰到一个,看来又要搬家了……

果然没多久房东再次上门,他非常流利的讲了一大堆亲戚的孩子想住这套房子,为了孩子上学方便云云。说亲戚要房非常急,希望我们在月底前搬走,他会按照合同赔款。十一月也不是学生开学的月份,一听就是一些借口,可能他还自己排练了好几遍,顺畅得我连话都插不上。张累累问我:“你觉得自己画的符灵吗?”我觉得还是挺灵的,至少让房东事先告诉了我们他的身份。

————————————————————

“郭晶的感想”

11月初,郭晶和大兔的房东又让她们搬家,说有亲戚要来住。郭晶回答:“肯定不是你亲戚呀,还是警察吧,我可以跟警察聊啊。”房东当时答应约警察一起聊,第二天又改口说:“不约了,没有警察。”并坚持要她们搬走,郭晶还是想扛一扛。房东不愿意按合同赔违约金,沟通困难,郭晶说:“那就找律师吧”,后来给房东发了律师函,房东也没有回应。郭晶带着律师一起约房东见面,房东说:“不跟律师谈,没有什么好谈的”。房东情绪非常激动,差点想要动手打律师,好像律师去谈话对他是种侵犯似的,好在最后还是要到了赔偿金。

“逼迁就是一件麻烦的事情,对我来说恐惧还没有那么严重,就是很麻烦,”郭晶说。租房时没法事先和房东解释清楚:做女权运动为什么可能被警察骚扰。如果遇到好房东,就算被警察找了可能也不会告诉我们;遇到不理解的房东解释了也没什么用。“谁让我们那么穷只能租别人的房子呢”,我们处在这样的困境里,被逼迁的愤怒无处发泄,房东也是受害者,我们也是无辜的,也不能拿警察怎么样。郭晶认为遇到逼迁重要的是要和伙伴们一起面对,还有学会判断“看到他们可恶、可怜、可怕的地方”,分析警察为什么会这样做。

“不能让自己处于那种完全无力的状态,你知道里面有无力的地方,但还是有可以反抗的地方,这很重要。”有一次郭晶一个人在家觉得自己很丧,她在床上躺了一两个小时,还是觉得浑身使不上劲,也很心累。她觉得不能再这样丧下去了,如果自己再这样难受下去也是让对方得逞。于是她从床上爬起来,把白天的经历写下来发在网上,她觉得相比起躺在床上任由自己沮丧,反击更能给她带来力量。

为了开财富论坛,同一时期还有一些律师、学者、艺术家以及关注别的人权议题的人也被迫搬离了广州。“但我就是不愿意,就是不愿意那么轻易的走,我要让他们付出最大的代价。”在这个“不断地扛”的过程里郭晶希望让一些人能看清事实。郭晶和大兔在搬家时办了一个搬家派对,当时来了很多朋友,其中有很多不认识的人,大家看到我们遭遇了这些还是选择来支持我们。郭晶说:“这个过程中的友谊都非常珍贵。”

我问郭晶:“当时国保说我和张累累连累你们的时候,你们从一开头就不相信他们,没有听国保的话反而选择站出来,你们是怎么考虑的?”

郭晶回答:“我们是一伙的嘛,’连累’一向都是警察的套路吧。”她认为当自己很清楚做的事情是正确的,就会发现警察并不是在沟通,“他们的大部分的说辞都是为了击垮我们,挑起一些矛盾”。有人会相信警察的说辞可能是因为没有经验,或者和自己的无力感有关,“这背后太可怕了,大家无法赤裸裸地接受这一点。”以至于很多人宁愿选择相信警察说的一些理由,因为他们需要在这个社会里的一些安全感和正当感。警察的行为揭开了一个丑陋的真相,那就是:“我们的警察不是和我们站在一起的,是不可信的。”当警察都没法相信的时候,对很多人来说可能某种程度也击垮了他们的安全感。也许他们还没有做好面对这个真相的准备,或者没有打算跟警察完全的决裂。“有的人还是希望能够找到一个中间的路线,觉得自己可以有某种妥协一样的,但事实上妥协是没有用的。”

————————————————————

“广告出来了”

6月14日微博上有网友艾特张累累说在上海地铁上看见了一则由看看新闻刊登的内容为“今日咸猪手,明日变猪头”的广告。

8月初北京地铁5号线的拉环上出现了“ 防止性骚扰,共同发声”的广告,落款为北京妇联。

差不多同时成都地铁上也出现了“此地没有’咸猪手’”的广告,看样子是成都地铁自己打的。

8月20日有人在深圳地铁购物公园站看见了手机游戏王者荣耀的广告,内容是:“谁说女子不如男,再敢骚扰试试看”。

有的广告里能看到我们之前设计的影子。例如成都广告里的咸猪手图案,作为一个生活在广州的成都人,我知道成都人一般不用“咸猪手”这么粤语的说法的。虽然中国的首个反性骚扰地铁广告没有如我们所计划的那样出现在广州客村,没有那只黄色的小猫咪,但是它超出了我们的期待去到了更远更多的地方,可能在读这篇文章的你也曾见过它们。可是除了参与者外很少有人知道这些广告背后有这样一群人付出的努力和代价。这是一件多么微小而容易被遗忘的事情,但我不想让那些闪光的小事就这样消失:

捐款后台的那些留言;为筹款派对所做的浸饱了酒的软糖;张累累经历的那些拖延和拒绝;用粉色纱布做的蓬蓬裙;照片里带着同一块广告牌的不同笑脸;警务室里吃到一半的早饭馒头;搬家时的慌张;夜里竖起耳朵听到的动静;张累累在路边的大哭;看到消息赶来支援的陌生网友……还有逆境中的友谊,困难磨砺中每个人泛出的微光。用一句被用得有点俗气的话来说,“在隆冬,我终于知道,我(们)身上有一个不可战胜的夏天。”

我对张累累说:“会不会觉得有点委屈呀,这些广告发出来了一般人都不知道我们做了什么呢。”她回答:“可是如果不是我们,就没人记得中国反性骚扰广告的历史了呀。”

the end —————————————————————— 2018年1月中国metoo运动迎来的第一次高潮,我之前也写过参与其中的行动者们的故事,在上一个公众号里已经随着炸号不见了,我会再整理发布在新的微信公号“硝美丽”里的。

扫码打赏