记者/梁婷

编辑/刘汨 宋建华

▷丁满在取保候审之后的照片

丁满在腿上添了两个新的文身,“12C”、“174”,这是他在看守所的监仓号和编号。

2018年9月12日凌晨,丁满和朋友在广东肇庆街头,随着喷漆“呲呲”作响,他们留下了十多处涂鸦。涂鸦的地点有建筑物的墙壁、电箱,以及街道的宣传栏。

当晚,丁满被捕,他因“故意毁坏财物罪”被刑事拘留。父亲多方奔走,向被涂鸦的商户和社区道歉,相关单位也为丁满出具了谅解书。但最终,他还是因寻衅滋事罪,被移送审查起诉。

取保候审后,丁满煎熬、矛盾。他热爱涂鸦,希望更多人了解这门艺术,但他更害怕可能面临的惩罚,退学、案底,甚至是牢狱之灾。

12月7日,该案经过2小时开庭审理未当庭宣判。惶恐中,这个20岁的大男孩,还在等待着涂鸦后的代价。

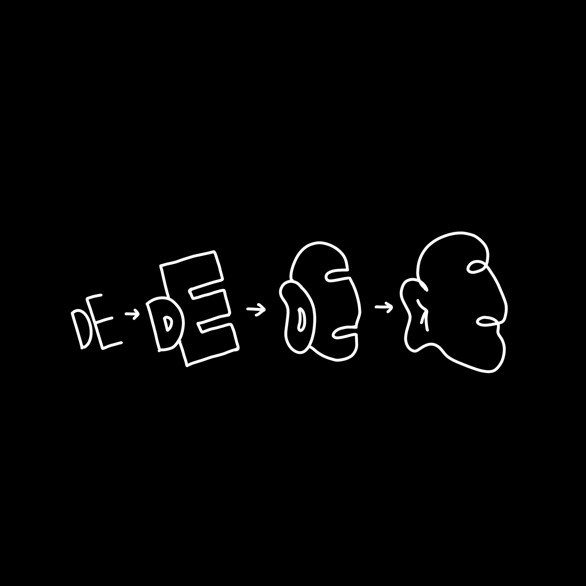

▷丁满在街头的涂鸦图案

“炸街”

去法院的路上,丁满双手合十,嘴轻轻地贴着大拇指,小声说了一句“God bless me!”12月7日,广东全省气温骤降10度,肇庆下起小雨。半路上,丁满父亲的车被追了尾。

两个半月前丁满第一次在肇庆街头涂鸦,“呲呲”的喷漆声响起时,他觉得很有成就感,只是没想到,这“第一次”就把自己送到了法庭上。

9月12日凌晨2点,小城一片寂静。丁满和另外一个朋友各自背着十几瓶喷漆,穿行在市中心的马路上,这在涂鸦圈俗称叫“炸街”。

5公里的长度,3个小时,丁满的签名字体“DEONE”以及由此演化出的玩偶头像,出现在了建筑的墙壁、街道宣传栏、以及供电设备等十几处地方。

街头涂鸦结束后,丁满回到宿舍一直睡觉。下午他去了朋友的纹身店,约好一起吃晚饭。晚上8点多,8、9个警察突然进来,他当时还很诧异,这么大阵仗是要抓谁,结果警察走到了自己面前。

十几分钟后,包括他和那个涂鸦的朋友在内,文身店里9个人都被带去了派出所。

事情的严重性从被抓的那一刻开始显露。

丁满注意到只有他和一起涂鸦的朋友铐着手铐,被带到派出所以后,其他人关在一起,警方把他们两个分别带到了不同的询问室。

坐在硬硬的椅子上,双手被手铐锁在椅背上,录完口供以后,再没有人和丁满说话,他迷迷糊糊睡着了。

丁满的父亲原计划13号去看他,中午到了以后发现找不到人,下午文身店的人告诉他丁满因为涂鸦被警方带走,当时他还觉得事情不严重,最多就是治安拘留。晚上公安局打来电话,他拿到了丁满的《刑事拘留通知书》,罪名是故意毁坏财物罪。

▷一处已被清理的涂鸦现场

涂鸦少年

9月14日傍晚,丁满从派出所被转到看守所。一进看守所,他就蜷在地板上,没有枕头,没有被子,就那么睡着了。“太困了”,他解释道。

接下来的3个晚上,他开始频繁惊醒,常常梦到在学校的生活,醒来后却发现自己身在牢房,他掐掐胳膊,告诉自己这不是做梦。

即使在看守所里,丁满还是不想丢下自己喜欢的东西,他找人要了纸和笔芯,用纸把笔芯一层层包了起来,最后拿牙膏粘住,在看守所发的信纸上练习填色,走之前,他涂完了一本。

临近中秋的时候,他还给看守所出了一期黑板报,“欢度中秋”四个大字的两边,配上了大红灯笼,背景是天安门广场和长城。“进来了居然还能画”,现在说起来丁满还觉得不可思议。

丁满在高一的时候喜欢上了涂鸦,他看了不少网上的作品,2014年12月,在一个废弃的楼顶,丁满戴着口罩和手套完成了第一幅作品。

为了提高涂鸦水平,没有绘画基础的丁满报了素描班。早上6点起床上课,晚上下课再赶10点的末班车回家。他很快掌握了绘画的基本要领,“我超级聪明,学东西很快”。

丁满尝试过向父亲申请去报考美术专业,但父亲还是希望他报考一个更“实际”的专业,以后找一份类似国企的体面工作。最终,丁满本科上了国际经济与贸易专业,他只能利用课余时间去练习涂鸦。

2015年起,丁满相继为朋友开的奶茶店、街舞室喷绘涂鸦。大二那年,他靠给酒吧一面30平米的墙壁涂鸦,挣了7000元。那个时候,他上午上课,下午工作,喷涂到通宵,只在中午睡一会,一连5天。

酒吧的保安现在还记得丁满涂鸦时的样子,“我欣赏不了,但看起来还是挺好看的,花花绿绿的,比之前的白墙好很多。”

涂鸦之外,丁满打算去学文身,他自己腰上也有两个文身,一个是想要挣脱束缚的鹰,代表着渴望挣脱父母管束的自己;另一个是被利剑刺穿的蟾蜍,用来警醒不要向金钱妥协。

这项爱好同样没有得到父母的支持,母亲觉得,这是份“灰色职业”,可能会接触到不好的人。父母拒绝提供学习文身的费用,丁满靠着春节时在超市上夜班,凑够了5000元学费。

被捕前两个月,丁满已经有了对未来的初步规划,他要继续学习绘画、字体设计,毕业以后开一家街头文化工作室。

父亲的道歉

9月18日,律师带来了一个好消息,丁满的取保候审正在申请当中,过些日子他就可以从看守所出去了。他终于有了盼头。

与此同时,丁满的父亲在外面四处奔波,他去居委会、去被涂鸦的地方道歉,“孩子不懂事,涂花了您的外墙,我会给您修复赔偿,真是对不起。”

王慧店铺门口的电箱是丁满当晚涂鸦的起点,她出入门店都会看到,“那个画,再好看点就更好了。”

她听说丁满因为涂鸦被起诉,并不惊讶。据她说,肇庆这两年正在“创文”,对市政市容管理很严格。“他画在这些公共设施上,确实不好。我们门口这么多店铺,为了整齐,都不给画停车位,我们自己的车停在这儿,进店再出去就可能被抄牌。”

丁满的另一处涂鸦地点是一家车行,看到他的父亲突然来道歉,车行老板很惊讶。此前,一个来访的朋友看到墙上的图案,还问他“墙上的画不错,谁画的?”老板这才注意到涂鸦。丁满父亲赔了他200元钱,但车行老板觉得没关系,“涂涂就没了,而且画的也不丑。”

两个月间,为了求得各方谅解,丁满父亲从广州到肇庆往返了16次,每次来回都要4个多小时。谈起涂鸦,寡言少语的他一直重复:“错是错了,那是人家的地方,涂上去是不对,但不至于要判刑这么严重。留下这个(案底),他以后怎么办?”

经律师转述,知道了父亲做的事,丁满哭了一次。“因为自己玩大了,让家人跟着这么辛苦,觉得很愧疚。”

从看守所出来,丁满开始和父亲一起,找被涂鸦的商铺和社区道歉,他手写了一份悔过书,内容大致是:“事情发生以后,自己精神状态很差,很怕留案底,影响以后的人生,希望能取得你们的谅解。”

在这期间,丁满第一次看到父亲向别人鞠躬的样子,愧疚感再次袭来,他不想再和父母有任何争辩,甚至可以放弃文身的爱好,“他们让我干什么,我就干什么。”

一位社区工作人员说,丁满来道歉时态度很诚恳,承诺可以做志愿服务。她觉得丁满本质不坏,就是把事情想的太简单,缺乏社会经验。他们出具了谅解书,请求司法机关给予丁满改过自新的机会,免于追究刑事责任。

社区居委会的工作人员提供的资料显示,9月12日,他们的志愿者在日常巡查中发现了街上的涂鸦,影响市容市貌,于是做了报警处理。“我们没有想到事情会这么严重,也是想拯救一个人,不想让一个孩子因为这件事有污点。”

当各方都在表示宽容和谅解时,坏消息却不期而至。10月13日,丁满收到被再次移送审查起诉的通知,他的罪名变成了寻衅滋事罪。

▷社区出具的谅解书

罪与罚

对于罪名的变化,丁满的代理律师宋福信向深一度记者解释,故意毁坏财物罪的认定标准是经济损失5000元以上,起初检察院对丁满及另一当事人涂鸦毁坏的物品做了价格鉴定,认为损失共计5638元。

宋福信律师指出,检察机关出具的价格认定书明显不合理,有几处价格认定和实际损失相差10倍,所以他们提出实际损失不足5000元,故意毁坏财物罪不成立。但是检察机关很快变更了罪名,定为寻衅滋事罪,该罪定罪标准较低,只要造成损失2000元以上,就可以追究刑事责任。

宋福信律师认为,检察机关以寻衅滋事罪起诉是不符合情理的,“寻衅滋事罪从‘流氓罪’中分离出来,主观上是为了满足耍威风、泄愤等不正常的心理,或者是满足其他不健康的精神刺激。这和本案中的两名被告人的心理有根本区别,两被告人的意图只是想让别人感受涂鸦艺术,没有不健康不正常的其他目的。”

此外,他还表示,针对擅自在城市建筑物、设施上涂画,《城市市容和环境卫生条例》有明确规定,除了采取补救措施外,可以处警告、罚款等行政处罚。对于本案而言,他认为行政处罚对于这两个年轻人来说已经足够。而且此前也未曾有因涂鸦被处以刑罚的先例。

因为涂鸦几乎遭遇牢狱之灾的,丁满并不是第一起。

2016年,广东惠州17岁的叶文因户外涂鸦被当地警方抓获,经惠阳检察机关审查,叶文的行为构成故意毁坏财物罪,符合起诉条件。鉴于叶文作案时未满18周岁,具有坦白情节,取得了被害单位的谅解,惠阳检察院对其作附条件不起诉,并对叶文进行了6个月的考察。考察期满后,法院封存了叶文的犯罪记录。

叶文在拘留所待了一个月,“别人都是贩毒的、杀人的、打人的,他们问我是因为什么进来,我说涂鸦,他们问涂鸦是什么?”

“涂鸦本身就是一种街头艺术,就应该是在街上的,在街上画就避免不了和城市建设有一些冲突。”叶文觉得涂鸦的气质本就贴合少年的叛逆,“不受约束,想到什么就画什么,没有条条框框的限制,这个就很吸引人。”

叶文知道涂鸦有被抓的可能,但他能想到最严重的后果也就是拘留15天。自从那次差点被起诉后,叶文没有再去“炸街”,“偶尔会选一些废墙去玩,那里没人管。”

开始涂鸦后,丁满也想过可能遇到的惩罚,无非就是被城管或保安抓住,罚钱、清洗干净。他坚持在街上涂鸦只是因为喜欢,想让更多人看到这种文化。

被起诉后,丁满翻看朋友圈,其他的朋友还在涂鸦,他很费解,“怎么别人还在涂,到我这里就成了刑事案件?”

丁满是个心思敏感的大男孩,但面对可能到来的刑罚时,丁满不敢再说自己喜欢涂鸦、画画,他陷入了新的迷茫,“这种不被大众认可的东西,如果继续坚持,或者又因为其他什么事情进去了,该怎么办?”

▷丁满设计的涂鸦图案

候审

等待庭审的日子里,丁满整天睡觉,“每天不知道能干嘛,一醒来就要想这件事情。”丁满几次被噩梦吓醒:自己走在路上,被警察拦住,又被抓了回去。

丁满小心翼翼地待在校园里,哪都不去。从宿舍到教学楼再到食堂,加起来不到1.5公里的距离是他每天的生活。

取保候审后,经朋友介绍,丁满和叶文结识,因涂鸦被抓的共同经历让他们成为朋友。叶文评价丁满的作品时说,虽然是初级水平,但很有想法。

叶文曾开玩笑和丁满提出,再去街上涂鸦,丁满很紧张,连声说:“不去,不去!”

父母也看出了丁满的变化,母亲回忆,儿子以前假期回家都会出去找朋友玩,现在只窝在自己房间。

丁满再没穿过那些靓丽的衣服。他之前很喜欢看动画喜剧,现在他疯狂搜罗各种监狱片,《肖申克的救赎》、《黑狱断肠歌》等等。

他的腿上添了两个新的文身,“12C”、“174”,是他在看守所的监仓号和编号,他想随时提醒自己,以后做什么事都不要那么随便。

丁满约过学校的心理医生,想从那里寻求宽慰,但因为害怕吃药作罢。如今他唯一的发泄是每晚8点在学校广场上玩滑板,出出汗,摔一摔。

案底

12月7日,在前往法庭的路上,丁满妈妈问他:“我随便在你脸上涂东西,你愿意吗?”丁满回道:“你说的有道理,但是如果好看呢?”

丁满穿着大学的短袖校服坐在了被告席上,公诉人和审判长向他提问,他总下意识的瞥一眼律师席,“我很怕自己说错话,律师给一个眼神就安心。”

公诉人指出,丁满及另一位当事人在路边围墙、公交车站、电箱、宣传栏上多次涂鸦,任意损毁公私财物,破坏社会秩序,情节严重。二人作为成年人都应该为自己的行为负责。

2小时的庭审后,法庭未当庭宣判。

“如果被判刑,国企、公务员这些都没机会了。”丁满父亲说着,很快又陷入了沉默。

丁满最害怕的还是学业受到影响,他担心可能被退学,或是在档案里留下污点。所有需要身份证的地方他都不敢去,在地铁站看到要检查身份证的时候,丁满脸色苍白,他惴惴不安地报出自己的身份证号,生怕弹出来的信息里出现犯罪记录,“以前觉得自己很干净,现在不敢随便用身份证了。”

在肇庆城区,很多墙壁都有重新粉刷过的痕迹,曾经贴在上面的小广告被厚厚的白漆盖了起来。取而代之的,是大街小巷那句密集出现的标语“创文明城市,建美丽肇庆”。

(文中除宋福信,其他受访者均为化名)

相关阅读: