现在,只有四年光阴换来的一张毕业证能提醒我,曾经那小小的班委会里,藏着一场接一场罗生门般的大戏。

2013年9月,我进了一所北方的二本大学。学校地处郊区,山林环绕。8人宿舍,没有空调。

报到那天,刚铺好床,宋志超就笑眯眯递来一个大苹果:“家乡特产,兄弟尝尝鲜!”

我不是拘谨的人,接过来咬了一口,皮薄多汁,肉脆核小。吃人嘴短,我就客套了一下:“我路远,没带特产,晚上请你吃个饭。”

他咧嘴一笑:“这才中午,就别晚上了,现在走呗?”

“那就走着!”他的自来熟迅速感染了我。

宋志超是山西人,比我高,但没我壮,自带一股文质彬彬的气质。之后我俩天天一起吃饭,很快就混熟了。

军训是大一新生“推销”自己的第一个舞台,脑子活泛的学生会抓住机会在系主任、辅导员和同学面前大献殷勤,为不久后的班干部竞选做准备。毕竟刚从高中出来,大多数学生对于混社会一窍不通,只是觉得该像大人们期待的那样,在任何地方都尽量接近权力的中枢。

我也不能免俗,决定参选班干部。不过,我缺乏看人下菜碟儿的本事,往往后知后觉占不到先机。我们的辅导员是位精瘦的女人,年近不惑,法学出身,第一次给我们开会,就问班里谁愿意给她儿子补课,我也举手了,只是举得慢了点,最后补课这事儿就被举手最快的前三个人固定承包下来。

这三人中有一个是张博,他住我隔壁寝室,身材略矮,戴着基本算是平光的眼镜,阔脸如盘。他和另一个寝室的陈猛,都很擅长溜须拍马:辅导员坐在地上跟我们攀谈时,陈猛能弯腰举半个小时的遮阳伞;张博则能腆着脸听辅导员讲很久的无聊鸡汤。虽然他们看似与大家一团和气,但有什么机会往往先抓到自己手里。

同样有志竞选班干部的宋志超,手段与张、陈不同,他会耐心询问每个同学训练时是否不适,带领大家唱红歌,教官发怒时他也第一个替大家挡枪口。休息时,陈猛和张博会在原地等宋志超扛回饮用水后,接过来分发,借花献佛,以此抢功。但同学们不瞎,军训后的竞选,宋志超众望所归当选班长,陈猛和张博分别担任生活委员和体育委员,我则被选为文艺委员。班长、团支书以及7个委员组成了班委会。

辅导员在人事安排上非常精妙:保证每个宿舍都有一个委员,方便报告情况。她平常虽然不上课,但看起来总是很忙,每天都在参加各种会议,只靠我们班委会9个人了解班级状况。时间长了,我发现她做决定前却一不调查、二不举证,只听她信得过的人,然后依靠阅历和经验判断对错。

所以大学4年,我的校园生活里填满了无休无止的班委会,见证了各种润物无声的诡异操作。

开学一个月后,辅导员开班委会,要求每位同学交500元的班费。

我生来谨小慎微,不敢急着表态,怕站错队被疏远。多数人马上支持辅导员的意见,我最后也随了大流。一片和谐中,宋志超却“提议”:“老师,我们直接定了好像不太好,这钱毕竟是同学们出,先征求一下大家的意见吧!”

辅导员停顿几秒,脸一沉:“好好好!你有那么多时间,就去问问每人的意见!”

我看到宋志超眉头一动,猜他听出了辅导员弦外之音。但他不卑不亢:“好的!我尽快反馈给您!”

“那散会吧!”辅导员冷冷宣布。

我们挨个征求同学的意见,班里许多同学都觉得这个数额太大,对于我们这些贫困生来说,500元已够一个月餐费。最后,宋志超让大家在一张纸上只划对勾和叉号投票决定,结果大部分人不同意500元这个数额。他把“民意”告诉辅导员,辅导员最后不得已,改成了每人交400元。

我们班62个人,收起了24800元。在我记忆里,整个大学只有这个数字是清楚的。因为在那之后,班里从钱款、分数到排名、奖学金,只要跟数字相关的事情,都进入了一种没人能说清的罗生门状态。

开学两个月后,学校要评选贫困生,我们班按人数比例只有11个名额,助学金分为两等。

按程序,每位参评新生都要写一份申请书说明家庭情况。我家里是真穷,便写了一份。宋志超家里虽然比我家富裕一些,但也紧巴巴的,可他犹豫之后没有参评,而是把助学名额让给了更加需要的人。反倒是陈猛和张博,两人吃穿都很好,还拿着苹果手机,却郑重递交了申请。

一共40个同学交了申请书,9个班委里就有5个参评的。这让辅导员犯了难,冥思苦想之下,她做了个决定:每位参评者都要上台演讲,把家庭情况说出来,然后由她和同学打分决定。

陈猛和张博脸皮厚,对辅导员的决定满不在乎。我底气不足地问:“这样的话,那些口舌不好的同学是不是发挥不好啊?”

辅导员摇摇头:“不!这正是一个锻炼口才的好机会嘛!你们做班委的要带头!不要缩到后面!”

“明白!”张博坚定地点头。

“要不要征求大家的意见?”宋志超说。

辅导员的回答滴水不漏:“不用问了,这是一小部分人的事,不要耽误不参评同学的时间。时间这么紧,难道你还有更好的办法吗?”

看着辅导员兴高采烈的样子,我们最后都没说什么。宋志超出了办公室,无奈地叹了口气。

这种选秀式评比贫困生,等于是专门揭人伤口,我和宋志超都非常不满。次日上午统计参选人数时,许多自尊心强的同学一听是这样的评选方式,直接选择放弃,人数骤减至20人。辅导员很得意,她认为这样就把浑水摸鱼的都排除掉了——在她的思维里,学生要是真要穷到饭都吃不起,为了得到助学金,一定会什么条件都接受。

统计完人数,宋志超和我去操场甩开步子跑了七八圈,发泄一肚子的火气。

跑完,宋志超躺在草地上对着天空骂道:“什么东西!”

我安慰:“没办法,受制于人,咱得忍着。”

他却说:“其实只要自己足够优秀,没什么破事能挡得住你——我现在还是不够优秀!”

我问:“你当班长是为了什么?”

他认真想了一下,然后笑了笑:“不知道啊,从小学到中学,我当了十几年班长,就觉得给别人做点事挺好的。当然也有私心,我可以锻炼自己的能力。”

我有些羞愧,便岔开话题:“唉,你现在是千里马遇上了熊瞎子啊!”

我俩朝天大笑。

当天下午的贫困生评比上,张博声泪俱下,诉说自己当工人的父母早年离异,爷爷如今重病,姐姐也是个哑巴。辅导员听得流下滚滚热泪,当场拍板把张博评为“一等贫困”。我们这些真的穷学生因为心里自卑和胆怯混杂,叙述平淡,多数被评为“二等”。

评选结束后,张博的舍友憋不住笑,告诉我说,张博父母其实都是老师,他经常给他所谓的“哑巴姐姐”打电话要钱,他姐姐的普通话说得流利无比。

其实谁家条件好,从日常花销就能看得出来。大家牛犊初生,火气很旺,有人就在QQ群里匿名把不满表达了出来,最后群里失控,开始有人骂辅导员和班委。宋志超考虑要“团结”,关闭了群内匿名。

辅导员很生气,马上开会。宋志超趁机提议重新评比,但辅导员压根没理他,直接把我们所有班委都臭骂一顿,说我们脑子太死,不会做同学的思想工作。最后,辅导员竟然提出:让评上贫困生的同学,每人交出500元钱来给参评但没评上的同学。

宋志超好心提醒:“老师,这拆东补西的,评上的未必愿意交钱,没评上的未必愿意要这钱啊!”

辅导员的脸色立刻就很难看了:“这是促进同学之间互帮互助,你不要把同学想得那么不堪!大家都是一个班级的,团结最重要!”

这话倒是把宋志超噎住了,他一口闷气憋着,再没说话。

带着一份草拟的“同意书”回到宿舍楼,宋志超去挨个劝已经评上的人:“胳膊拗不过大腿,大家都签了吧,我尽力了。”

宋志超是我们选出来的班长,同学们倒也都理解他的难处,但这种强制的施舍,还是让很多人寒了心。有6名落选的同学最终没有拿这500元钱,而这“没人要”的3000元,又充当了班费。

其实这时候,“班费”已经开始变味了。陈猛作为生活委员,在辅导员授意下从不公布花销,班费逐渐变成了一笔糊涂账。

第一学期寒假过后的首次班委会上,辅导员就决定把宋志超和团支书都撤掉,一并清除出班委系统。

宋志超对同学们很好,但时不时会流露出一些对辅导员的不满,这就让陈猛抓到了把柄。辅导员本身对宋志超不满,又架不住小报告洗脑,自然看宋志超越来越不顺眼。团支书做事中规中矩,但辅导员的逻辑是:你跟对我不满的人相处不错,说明你肯定也对我不满。

听到辅导员宣布自己的决定,宋志超没怎么惊讶,反而有一种卸下重担的轻松感。陈猛随后被辅导员钦定为班长,为了显示一点民主,辅导员让大家投票决定团支书人选。我因为文笔不错,常帮同学们代笔写东西,又能说会道,于是同学们最后选了我做了第二任团支书。

那个学期,辅导员露面更少了,但每周五都会让陈猛和我去她办公室“口头述职”,汇报最近同学们的思想情况和有无违纪行为。我每次都尴尬无比,只说一些不痛不痒的事情,而陈猛则事无巨细,连哪些同学哪天逃课,都添油加醋一一汇报。

陈猛提到次数最多的是赵鹏。赵鹏也是二等贫困生,但上了大学后,就陷在网游里,长期逃课通宵打游戏。辅导员也算有点责任感,很快约谈了赵鹏,但赵鹏却依旧我行我素。

不久后,我们班让贫困生强制交出500元的事被匿名举报到了学校,系主任走过场,把辅导员训了一顿。班委会上,辅导员气得满脸通红,成熟女性的温婉不复存在,声音提高好几度,猛拍桌子,让我们查出这个举报人是谁——她怀疑是赵鹏干的。

我们含混地点头,装模做样地查了几天,好在辅导员没有因此事受到学校的什么处罚,这事就不了了之了。

不过,这种“调查”和每周的“述职报告”,让我觉得自己像一个锦衣卫,实在是郁闷。我常跟宋志超出去撸串喝酒,然后狠狠吐槽。宋志超“卸任”之后专心学习,自己找了一份家教的工作,不再过问班里的腌臜琐事。

“你现在,有点像被黑山老妖控制的小倩啊!”他打趣道。

“我该怎么办?顺了辅导员就损害了同学的利益,顺了同学就忤逆了辅导员。”

“你倒是可以选择两头骗,但你良心上过得去吗?哪条路都是错的,选一条有良心的走就是了。”

陈猛倒是如宋志超所说,两面和稀泥,但他没有群众基础,很多同学们反对的事,他最后都还得拉下脸去求宋志超出面安抚大家——宋志超帮他,其实也是为了帮我,会偶尔捡些确实没必要反对的事,劝说大家几句。

在第二学期只剩一个月时,辅导员在班委会上对陈猛和我说:“大家反应你俩做事还是很公平的,但能力有所欠缺。退下来回原来的班委职务吧,让更有能力的人上去试试。”

我那一刻终于理解了宋志超的心情,长舒一口气——这次张博被直接任命为班长,团支书也是辅导员定的,未经投票。从辅导员的眼神里可以看出,她对陈猛已经很不信任了,而对我,她从来就谈不上信任。以后的班委会开会,我俩识趣地从辅导员的两侧坐到了后边。陈猛之前与张博每日形影不离,自从“换届”后,两人便日渐疏远了。

放假前两周,辅导员让班委们分头找这两个学期各科的老师要一下考勤表。任课老师们一般每学期点3到5次名,打对勾表示到课,有3次未到的一般都要挂科。不过有的老师并不在意这事,考勤表上还有很大一片空白没有填写。

我们不明就里,便替辅导员把考勤表收集好。3天后的班委会上,辅导员举着一沓考勤表,让同学们传阅,大声说:“赵鹏同学沉迷游戏,本学年缺了73个课时,我考虑让他留级,大家有什么意见?”

张博对辅导员的每个决定自然都是举双手赞成,我没言语,拿起那些考勤表看,觉得有些蹊跷——高数老师的那张表,我隐约记得之前看到上面只点了四五次名,但现在手里的这张表,后面却多了两次点名记录,而且赵鹏全是叉——只是都是碳素黑笔写的,我也看不出新旧。

大家翻看那些考勤记录时脸色都有些惊讶,但不敢吭声。但辅导员是否做了手脚,又无法查证——其他老师把考勤表交给我们的时候看都不看,他们可能也不记得自己点名的次数了。学校规定一节大课算两个课时,学生缺课超过60个课时就会被强制留级。辅导员看起来很郁闷的样子:“唉,手心手背都是老师的学生,我特别希望你们都好好学习啊!我也不想这样,可赵鹏屡次不听我劝,不这么做,怎么警示他呢?”

我们不敢有什么意见,辅导员把数据上报到了系里,赵鹏就莫名其妙地被张博通知留级了。赵鹏先是愤怒,揪着张博衣领想打人。但他本身就是个得过且过的颓丧之人,怒火又似乎一下子消散了,转而松手,自暴自弃长叹一声,默认了这个结果。他的父母都是老实巴交的农民,匆匆赶来了解情况后,在办公室里跪求辅导员和系主任网开一面,没用,最后也无奈接受了。

我只将怀疑告诉了宋志超,宋志超不知为何,听了十分愤懑。他在保全我的情况下,去找赵鹏问:“你真的确定你逃了73个课时吗?”

赵鹏也很纠结:“确实逃过很多,我也不知道具体多少,但既然统计出来了,那就那样吧!反正大学就是混呗!”

“可万一数字不准确呢?”

赵鹏有些不耐烦:“有什么区别呢?我上学期挂了6科,能不能毕业还两说,你就别管我了。”

宋志超第二天跟我说起赵鹏这个态度时,并未指责赵鹏不求上进,而是从另一个角度思考问题:“我不管赵鹏自己接不接受,但是既然程序上可能有问题,我就得替他争取一下。”

没有证据,宋志超当然不敢直接去揭发什么,况且他也知道就算闹大了,别的老师未必会帮赵鹏。思来想去,他只能去找辅导员,请她让各科老师一起来核定“73个课时”的准确性。

辅导员一副无辜的样子:“他父母都来签了字,他自己也没意见。老师不是不讲理的人,你要是对这个结果有意见,可以层层往上提啊!匿名或者不匿名都行。”

这话隐隐有些威胁的意思,宋志超不傻,他再有正义感也不敢硬碰硬,从辅导员那里回来后,和我喝了一顿闷酒。

宋志超没能改变什么,反而让辅导员记了他一笔账,之后3年的各种奖学金,辅导员能不给他就不给他了。

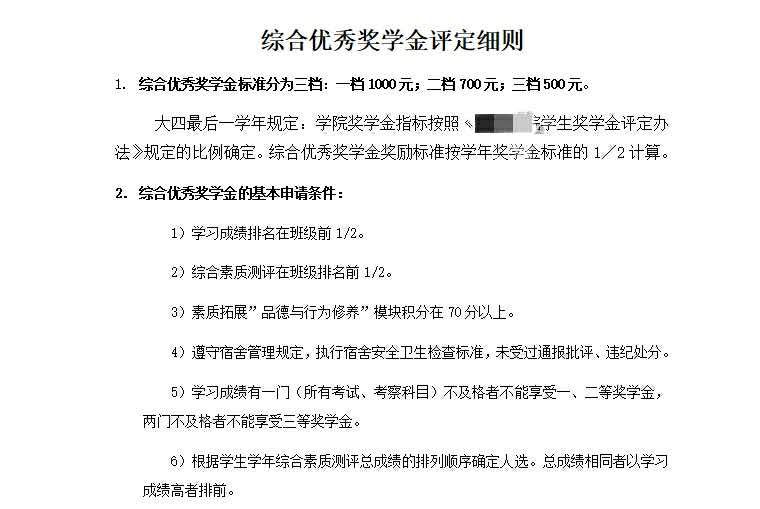

大二开学,学校要根据第一学年的综合成绩,评比国家奖学金(8000元)、励志奖学金(5000元)以及校级奖学金(500到1000元不等)。

我们学校的各项制度在实行上并不严格,很多条款模棱两可。比如评奖学金的依据——学生的考试成绩占比70%,素质拓展分占比30%——就是这个“素拓分”,引出了无数矛盾。

奖学金评定细则字面上看起来十分公正(作者供图)

只要参加一些正式校园活动,都有“素拓分”的分数。张博凭借自己人脉广,每个活动他都只挂名不到场。评比前,他和第三任团支书把“素拓分”都加到了满分,算下来,他成了第一名,拿国家奖学金。而我们班成绩最好的那个姑娘,因为比较内向,虽然已经很努力参加那些毫无意义的活动了,但最后只能拿一个励志奖学金。

宣布结果后,姑娘趴在桌上大哭,张博还假惺惺过去安慰。她甩开张博搭在她肩上的手,抹了把泪,愤慨道:“我不是为了那8000块钱啊!我为了那个荣誉啊!你把钱拿走,荣誉给我也行啊!”

“不要生气嘛!”张博假装很大度,“这才大二,下次还有机会!”

“你敢说那些活动你都参加了?”姑娘质问。

张博瞬间变脸:“分数我又没算错,每次活动也有底可查,你要不服,可以去查啊!”

班长素拓分提到满分,顺利超过学习好的同学(作者供图)

张博已深得辅导员真传,在程序上把事情做得无懈可击,那姑娘无可奈何——更何况,有时一个程序对自己不利,他还可以说动辅导员直接换个程序——学校之前规定挂科的学生不能参加任何奖学金评比,但大三的时候张博和团支书都挂了科,辅导员把规则稍稍一变动,改成了“补考过了的都可以参加评比”。还有一些本地企业资助的奖学金,因为信息不公开,辅导员都让张博和团支书悄悄领了,等我们知道,已经是毕业后的事了。

奖学金评定细则(作者供图)

大学4年,我拿过两次校级奖学金,虽然少点,但靠成绩拿得安心。既然平时靠打工和代笔基本能挣出生活费,我对“素拓”的事情也不再上心,不去参加那些无用的活动。宋志超只拿了一次校级奖学金,他后来报名参加了各种专业比赛,埋头研究设计,拿了不少奖。

工科生大三下学期全部是用来实习的,有20个学分。虽然学校规定“自主实习”,但辅导员和系里另外一个专业课老师,早就放话出来说,会亲自带我们去一个外省老国企“实习”。那个专业课老师负责给我们评实习分数,手握生杀权,明里暗里对我们说:“不跟我走,我就给你低分或者挂你。”

除了两名家里有背景的同学,5个班300多号学生最后都乖乖跟着走了。果然,所谓的“实习”,就是在工厂流水线上跟工人一起站几个月,不仅学不到东西,还有危险。

为了换取那20个学分顺利毕业,我们都忍了,很少有人敢请假,可第一个月发工资的时候,我们发现,跟正式工人相比,每人都少了300元的全勤奖。大家去问辅导员,辅导员说我们属于临时工,所以没有。

宋志超心细,特意去询问了工厂的人力部和财务部,对方答复说,全勤奖我们也是有的,但我们的工资要经过“入厂中介”发下去,最后到手多少,工厂不负责——看来这些钱是老师们跟中介瓜分了,300多号人,一个月至少能抽走9万块。不过也好理解,这两个老师跨省带我们实习,要操心一堆事儿,无利怎么会起早呢。

本来很多同学对于站流水线就非常不满,知道真相后,一部分大胆的同学去跟两位老师交涉,但他俩统一口径,就是不承认。辅导员立即开班委会,让我们9个人帮忙“稳定人心”,可我们哪里稳得住?后来大家闹得越来越凶,最后还是专业课老师以学分威胁才把事态压了下去。

宋志超跟那个专业课老师也自此结了梁子。

到大四开学时,张博已经连续拿了两年的国家奖学金了,和他最熟的第三任团支书认为该他拿一次了,跟张博商量,结果两人没商量好,竟在宿舍里吵了起来。最后,辅导员还是同意让张博领。

学校还有些额外的系级奖学金,只有辅导员知道,学校也不公示。辅导员只给班里同学发了一部分,剩下的,就让张博他们挂名领了充当班费。到后来,除了辅导员和张博,连我们其余班委都不太清楚剩多少班费——大四前我们班只聚过一次餐,6桌菜花费不超2000元,其他鸡零狗碎的活动不超10场,每次也就三五百块的开支。

我曾私下里问过陈猛班费的事,他虽然奸猾,但说起来也有些懵:“我也不清楚,钱都在老师那里,她每次活动只是拿几百块钱,估计现在还剩个两万多?”

从没人敢仔细追问这个事情,大家在3年的生活里磨掉了脾气,学会了缩头,只想平平安安拿到毕业证,从此断了与这个学校的一切联系。

毕业前的最后一次班委会,我随口提了一句:“老师,有同学昨天问我,我们班费还剩多少啊?”

辅导员呵呵一笑:“哦?是谁问呐?”

我赶忙装傻:“昨天喝酒喝多了,忘了是谁了,隐隐约约听人提了一嘴。”

辅导员转头问担任生活委员的陈猛:“你觉得班费剩下了吗?”

这4年里,陈猛并没有得到多少好处,班长被撸了后一直小心翼翼。他闪烁其辞:“好久了,许多票据找不到了,可能还剩点吧?估计不太多。”

辅导员对这个答案显然不太满意,摇头补充道:“4年那么多活动,包括给你们印发的课程表、文件,那都是钱啊,班费早花光了。”

“这样啊,那正好花了个圆满。”陈猛赶紧附和她。

张博也附和:“咱们班委这两年做得很好,对得起班级了!”

毕业答辩当天,每位学生要由3位专业老师打分,确定是否通过——其中就有当初带队“实习”的那个老师。宋志超的设计可以说是全系最好的,可在答辩时,那个老师只给了一个最低的及格分,虽然另外两位老师都很欣赏他的设计,给了很高的分数,但平均下来,他的分数也只是上等。

答辩完,我们宿舍8个人关上门一起喝酒聊天。谈到这4年里张博到底拿了多少奖的时候,宋志超哈哈一笑,回身从文件夹里把两张金光闪闪的国家级专业奖状放在我们面前说:“嘿嘿!狗咬狗两嘴毛,你看看他们4年抢来抢去都抢了些什么东西!告诉你们,哥手里的东西才是硬通货!”

之前好多人私下里说宋志超没活明白,不懂缩头,经常找辅导员的茬儿。但那一瞬间,我突然发现,他才是活得最明白的人——他早早就避开了那些消耗自己生命的事情,把全部精力放在提升自己能力上了。

毕业聚会前,辅导员让我们每人交50元聚餐费,但已经没人听她的话了,最后七零八落,去了不到一半人。

我们离校前半个月,整个学校的领导班子都被举报贪污,副校长跳楼,学校的管理陷入混乱。那半个月正是酷暑,因为没有空调,男生宿舍的门晚上都是开着的。有4个晚上,一到12点,就能听到张博的惨叫声从楼道里传来——积怨已久,同学们随便找个茬儿,就能揍他一顿。他被打的时候,多数人在门口看热闹叫好,宿舍管理人员知道毕业生不好惹,便听之任之。

最后一次牵头打张博的是陈猛,那算是一次群殴。我们宿舍一个胆小的室友也想跑上去趁乱踢几脚,被宋志超拉住了:“他今天的受的罪都是之前做得不对,你今天踢他一脚,明天也想挨别人踢吗?”

遥想大一时,陈猛曾经和张博形影不离了一年,都是爱打小报告的同道中人,如今却反目成仇。楼道里,陈猛恶狠狠对满嘴是血的张博说:“4年明里暗里你拿了那么多钱,受我点教育不应该吗?”

张博喘着粗气求饶:“应该!应该!猛哥,求你别打了!”

“还剩半个月毕业,你有种告上去啊!副校长都跳楼了,你要敢让老子拿不到毕业证,老子在学校里就弄死你!”

所有的挑衅,张博都忍住了,因为他知道没人再给他撑腰了。

离校当天,我删掉了辅导员和多数班委的联系方式。这个班级从大一评比贫困生的时候,人心就已经散了。大家只是为了毕业证貌合神离地相处了4年。我或许算做到了独善其身,却终究没有勇气和那些不公平对抗。

宋志超大四考研成绩不理想,调剂了一所普通一本,最后没去。毕业后他靠着过硬的专业技能,入职了一家大型企业,业余时间还学着编程,工作才满一年,月薪已经近万。

今年年初,我和他视频聊天,他告诉我,本该在今年毕业的赵鹏,年前从老家一座高楼跃下,把骨肉还给了父母。

家贫兄弟多,母亲还有病,赵鹏是家中长子,也是唯一的大学生。自小是全家希望的他,却在网络游戏里整整颓废了5年。挂了十几科的他已经拿不到学位证,再加上专业前景黯淡,一股劲拧着,最后选择放弃人生这场游戏,没有留下一点痕迹。

他本身就是个脆弱的人,每天都有不同的稻草往他身上压。我不知道留级对他的心态产生了什么影响,但如果当时辅导员选择拉他一把,结果会不会不一样呢?

听说张博毕业后回到了老家,一直在考公务员,屡试不中;而陈猛,不知道在哪个地方继续打着他的小报告;而辅导员带的新一批学生已经大二,估计这些孩子还在重复我们走过的老路。

人都是健忘的,很多事情过些年岁就会忘记细节。现在,只有4年光阴换来的一张毕业证能提醒我,曾经那小小的班委会里,藏着一场接一场罗生门般的大戏。

(文中均是化名)编辑 | 唐糖