澎湃新闻记者 朱莹 实习生 罗悦

12月9日下午,上海陆家嘴一家五星级酒店前台。

服务员接过客人递来的护照和会员卡,办理入住登记。突然,她神色一紧,抬头看了眼面前戴帽子的男人,迅速拿起电话小声嘀咕了几句,之后拿着客人的证件跑进身后房间。

七八分钟后,酒店一名法国高管着急地跑过来。“花总丢了金箍棒”(以下简称“花总”)知道,他被认出来了。

高管热情地与他寒暄,表示要为他提供最好的服务。花总有些尴尬,说自己不是来找麻烦的。对方连忙说:“不是的不是的,你是我们很尊重的客人。”

这是自11月14日曝光酒店卫生乱象后,花总第一次入住涉事酒店集团。

房间被安排在高层,一间六七十平米的江景套房,拉开窗帘,黄浦江江景一览无余。花总感觉,眼下自己的生活也像被拉开了一样,由里到外被围观着。无数道目光投来,携带着好奇、揣度或是敌意。

“裸奔的感觉,好累。”他说。

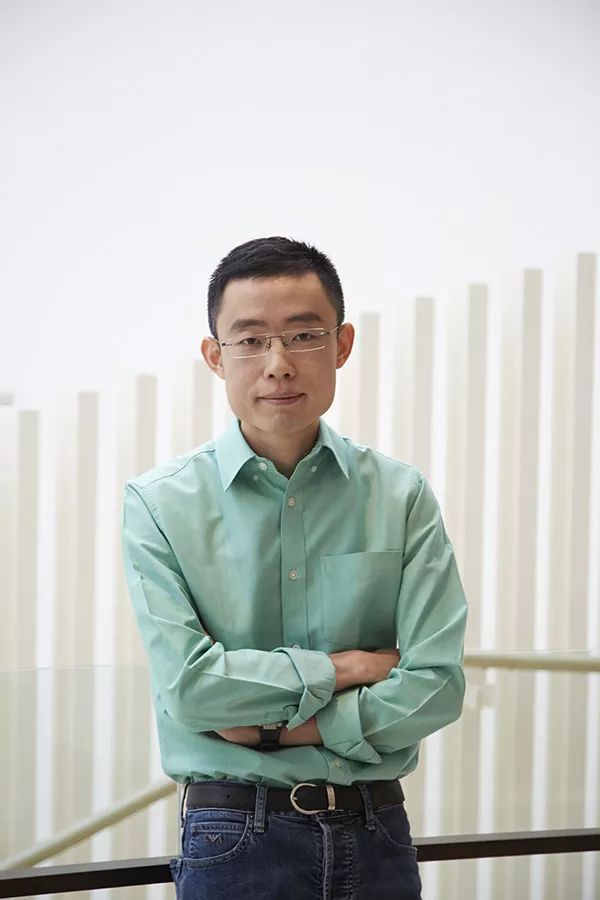

花总坐在酒店里。澎湃新闻记者 朱莹 图

“我很狼狈”

当花总出现时,很容易就被认出——身着灰色休闲运动衣,黑色牛仔裤配运动鞋,一副无框眼镜架在鼻梁上,留着平头,看起来斯文削瘦。

“欢迎参观真人秀:一个因为杯子得罪一个行业被泄露信息无处遁形被逼悬赏结果不得不应付大小骗子忙着接律师电话走错车站现在蹲在路边痛哭卖萌的中年男子。”

12月13日,花总在微博小号自我调侃,“活成一团糟了。”

花总坐在酒店里。澎湃新闻记者 朱莹 图

此时,距离他发布《杯子的秘密》视频刚好一个月。他估算了下,自己至少上了8次头条新闻、10次微博热搜。十天后,这个数字翻了一番。

如今入住酒店,即便戴着口罩,也会被发现。有一次在酒店送洗衣服,服务员敲开门后直接唤他花总。

此前,生活中很少有人知道他是“花总”,现在,几乎都知道了。十多年没联系的小学同学,辗转联系上他。以往的相亲对象发来消息,说在电视上看到他了,他回以尴尬一笑。

有人称他“上等人维权先锋”,遭遇过酒店不公待遇的人向他帮助。也有人劝他,“不能让这事凉了”。还有人找上来,说要帮他打造一档专门的节目。

有媒体联系他,想评选他为年度人物,他急忙婉拒,“不想再做场面上的事了,现在去拿那个奖就显得很虚伪,这个东西不是我承担得起的。”

律师告诉他,“网上好评如潮”。他苦笑,“热度迟早会过去,现在没人敢搞你,之后什么人躲在背后打你一枪,你怎么办?”

在“维权”这件事上,他和律师意见并不一致。律师希望起诉泄密酒店,打跨国官司,但花总只想找出泄密源头,不为赔偿,只希望他承担相应责罚。

这让律师觉得他太软弱。

花总解释,自己很强调分寸感,见好就收,有台阶就下了,“我不是那个犯错的人,可是我要想的是,我要怎么下台阶。”

说这话时,他语气有些悲凉。混迹互联网20多年,他第一次感觉,人生被打乱了,“我很狼狈。我用一种自杀式的方式,无所遁形了。”

“感觉像往坑里扔了颗手榴弹”

过去六年,花总在147家酒店住了2000多个夜晚。

2017年在南京一家五星级酒店,中午回房间时,他偶然发现服务员正用他洗澡用过的浴巾擦杯子。他感觉尴尬又意外。此前,他曾担任过酒店评委,撰写过酒店评论,自认比较了解酒店行业,星级酒店都有严格的保洁操作规定。

为了验证是否是偶然现象,他买来相机,在几家酒店拍了一两个星期,因清晰度不够而放弃。

今年开始,他将一个闹钟式的摄像头摆在洗手台,拍摄了30多家酒店客房服务人员打扫卫生的画面,发现除2家外,几乎都存在不规范现象。这些酒店为五星级甚至国际顶级酒店,均价从1000到5000元不等。

每段视频约15分钟,素材总时长七八个小时。花总从中挑出14家,请影视公司的朋友帮忙制作完成了近12分钟的视频——《杯子的秘密》,曝光了酒店服务员用浴巾、方巾擦洗手池、杯具甚至马桶的行为。

“我就是本能地想说出来。”花总坦言,自己并非“搞事”之人,入住酒店六年,只投诉过19次。此前曾向酒店反映这一问题,酒店方表示会改正,但当他下次入住时,发现还是和之前一样,“过去五年我都用酒店杯子喝水,如果还不说,我觉得不能用‘怂’来形容了,你血都冷了”。

视频发布前,他先进行了“自我审查”——经常住的酒店集团没有放,已经体现类似问题的酒店没有放……“我也在瞻前顾后,尽量控制”。

视频一夜间点燃舆论场。花总觉得,要对视频内容和提出的质疑负责,打码显得不真诚,决定出镜露面。

按照预想,热度会持续一两天,酒店意识到问题后向客户道歉,并进行整改,这事就过去了。

让他沮丧的是,多家涉事酒店致歉或自查,但没有一家因为杯子卫生问题向他道歉,也没有提出实际的解决方案。

更为“魔幻”的是,视频发出不到24小时,他的护照信息就在一家酒店微信群传开,有人提醒“花总入住时相互通知”。很快,传到另一家,有人嘲讽“丑人多作怪”。海南一家酒店甚至直接将其护照图片和采访截图打印后张贴出来,标注“暗访人员关注”。

视频发布后,花总的护照信息在多家酒店微信群传开。

花总决定请律师起诉最先传播其护照信息的两家酒店,并“悬赏十万”寻找泄密源头。

不少骗子找来,直接开口要钱,只有两位说不要钱的给他提供了有效线索。

花总一个给了2万一个给了3万。

陆续寻找到一些泄密人员后,花总一一联系对方,希望对方配合、低调处理此事,无果后再让律师去谈。截至12月24日,已有5人向他道歉。

其中一位曾在深圳一家酒店工作过的员工,刚开始不承认,后向他发来道歉信,表示愿追随他,“不要一分钱工资,做你的仆人”,还指认了传播给他信息的上游。

这封信被媒体公开后,花总一度觉得没处理好,让对方受到了网络指责。

“这个过程很艰难,要花很多时间和精力,像剥洋葱一样一层层往上挖。”花总说,目前已找到了疑似泄密源头的人,但还需取证后再报警。

12月15日,他微博私信收到“死亡威胁”,对方称要找到他杀了他。花总无奈向北京警方报案。警方调查发现,该威胁人员为沈阳某高校大二学生,对其进行了批评教育。花总接受致歉。

意外的是,第二天该学生在微博上谎称自己是高二女生,“被一个网络大V欺负得无路可走了”。花总考虑暂不接受调解。

花总微博回应“死亡威胁”。

“感觉像往坑里扔了颗手榴弹,结果另一个坑爆炸了。”花总觉得,视频曝光的不仅是酒店卫生问题,更是酒店行业如何面对自己行业中存在弊端的问题。

这场风浪比他想象中的更大,没有“拍醒”酒店,反而令他措手不及。唯一欣慰的是,一些酒店从业人员私信他,说自己所在的酒店正在开会学习,尽量避免类似情况发生。

“不像那个时代的大学生”

“你要注意安全,你还住在酒店里。”视频发布第二天,花总收到了母亲发来的消息,心中有些触动。

父母似乎早已习惯了一面担心,一面隐藏担心不让他发现,耳提面命让他不要闯祸。花总说自己是“没办法,忍无可忍”。他们反问:“你哪来那么多忍无可忍的事情?”

不惑之年,他仍是父母眼中那个“爱惹事”的孩子。

1978年,花总出生于福建北部一个县级市,父母都是公务员。父亲在当地文化系统工作,图书馆的报刊、图书征订由他负责。

父母对他管教甚严,不让他假期出去“野”,他便经常看书为乐。还未入学,便已看过《西游记》《水浒传》,上学后又接触到《科学画报》《少年科学》《航空知识》等各类书刊。直到现在,他还保持着阅读习惯,几乎每晚睡前阅读90分钟,经常浏览国内外报刊和电子书。

早年的阅读让他长了见识,也习得规则——什么是善,什么是恶,他喜欢余华、海明威,最喜欢的书是今何在的《悟空传》。

初中时,花总曾恶作剧,模仿《参考消息》中的外电,编撰消息,之后发给班上的播音员同学让他播。

小学初中成绩都很好的他,上高中后,因为数学老师管得严,经常挨批,信心受挫,数学成绩几乎没及格过。参加了两次高考,第二次时考上了福建师范大学历史系。

上大学后,他开始触网,自学网页制作知识,创建个人主页,还为学校文学社团制作网页。毕业前,担心找不到好工作,他特意去考了高级程序员证书。

大学好友林天宏回忆,当时整个历史系一共5个班,150多人。同学大多来自周边县城或农村,对窗外事知之甚少。而花总知识面广,喜欢谈论民主自由,参加辩论赛、创业计划比赛,加入电台,尝试用不同广播方式进行通讯,“完全不像那个时代的大学生”。

他曾让宿舍同学,赶紧去注册QQ号,说多年后一个可以卖很多钱,“大家都不知道他在说什么。”

林天宏记忆中,大学时的花总“有些怪”,安静、内敛,甚至有些孤僻,几乎没什么朋友。他跟女友逛街,花总就跟着他当电灯泡。

当大多男生踢球、玩游戏或是谈恋爱的时候,花总整日拎着装有厚厚一沓《计算机世界》杂志的塑料袋,低着头,驼着背,“跟个小老头似的”,从宿舍楼去图书馆看书。

他对专业不太感兴趣,成绩不好,经常补考,还会逃课上网。宿舍楼旁的网吧,最开始一小时18块钱,大多数学生一个星期生活费才100来块钱,只能偶尔去网吧注册个QQ号,聊聊天。花总经常去网吧编程、制作网页。

有一次,林天宏去网吧,发现里面有十几台电脑,其他人都在打游戏、看电影,抽烟、吃方便面,一片欢笑声。花总一个人静静坐在电脑前写代码。他扫了眼,发现看不懂,便调侃了一番。

毕业时,辅导员评价花总“已经远远超出了在座的大多数人”。

“天生网红”

1998年,大二的花总第一次进入公众视野。

当时,大学同学何婷芳身患一种罕见肿瘤,家里无力医治。花总找到学校中文系老师,请求他帮忙写了封求助信。

3月20日,他冒雨敲开了福州数据通讯局的大门,让管理员将求助信《SOS!一个生命垂危者的呼救》发到了八闽论坛。花总和三位网友成立网络募捐委员会,4天就收到了来自世界各地的两万余元捐款。《中国青年报》《电脑报》等媒体跟进报道。来自北京的专家为何婷芳进行远程会诊,之后转院治疗。8月时,何婷芳能下床走路了。

捐助一直持续到2001年1月才结束。这一网络救助事件成了当年的热点新闻。

何婷芳毕业后留在福州当老师。2002年10月的一天,她准备出门逛街,在宿舍系鞋带时突然倒地去世。花总得知后,和几位同学帮她处理了后事。林天宏记得,那一次,花总哭了。

花总很少在公开场合提到这事,担心她家人看到会难过。

那次网络募捐行动,让20岁的花总认清他未来的方向,“你就知道做什么样的工作你会比较有感觉,有兴奋感”。

大学毕业后,他先后进入东南卫视广告部、平安保险公司。2003年,想做公关的他,拍了段自我介绍的求职视频发给上海一家公关公司,很快被录用。

之后几年,他辗转上海奥美广告公司、福州网龙公司和网易公司等做公关。

花总自认天生适合做传播类工作,擅长处理政府关系、企业品牌传播等。公关做了四五年,就成了“行业里最好的之一”。曾名噪一时的萨博汽车广告语“人车合一、贴地飞行”就出自他手。

花总。受访者提供

林天宏记得,花总那时热衷于探讨公关,写过不少相关博客,还策划论坛活动,后来活动中断,钱已经投了进去,不得不找他借钱。

这之后,花总有段时间状态不好,有些抑郁。一天晚上,林天宏梦到他一个人撑着一把大黑伞,站在大学宿舍楼下的篮球场中间。林从楼上喊他,他没反应。

2008年,花总因在公司“搞反腐”,遭遇行业封杀,一时沦为“万人嫌”,被迫离职创业。

他将目光投向炒股用的终端机,投资30万,与人合伙创办了一家10多人的小公司。一年后,因理念冲突,他离开了公司。

两三个月后,他再次创业,做一款炒股软件APP,下载量在同类软件中名列前茅。公司有几十号人,做了两三年后,他感觉意兴阑珊。

他自称,两次创业都不怎么成功,没赚到什么钱。幸运的是,那几年美股和港股形势大好,微博从几块钱最高涨到了140美金,腾讯也从100多涨到了200多港元。颇具投资头脑的他,从中赚到一些钱,让他日后得以财务自由,以住酒店为家。

“出名对我来说太容易了”

“我是那种隔几年就可以火一次的人,出名这种事情对我来说太容易了。”花总深谙走红之道,也结结实实地红了几把。

2011年7月,花总注册微博账号“花果山总书记”,头像是他最喜爱的人物孙悟空。

当月24日,他在微博晒出一位官员照片,称其佩戴的疑为价格约7万元的劳力士表。这篇微博不到24小时便被删除。

之后一两个月,花总陆续晒出近百位官员戴手表的公开照片,并为表的品牌、价格等做鉴定,吸引了上万粉丝。

花总坦言,最初鉴表是因为“闲”,需要找事情排遣压力。早在小学时,他便读过前苏联人撰写的钟表书。关注手表后,经常购买手表图鉴,或到名表官网上研究手表图片。对他来说,鉴表不需要很多知识,只需有足够的细心谨慎,以及较强的信息搜集处理能力就行。

他享受这一过程,也谨慎地为自己设置安全红线——搜索发现的300多位戴名表的官员中,一些职位非常高的被排除在外,只选择相对比较稳妥的;鉴表时,只说“疑似”某名表,而不下定论。

即便如此,仍有电话让他删帖。被鉴表的官员中,只有山东一位县国税局局长作出回应。

当鉴表逐渐演变为公共事件后,花总感觉事态不受控制,开始有些焦虑,每天不得不花大量时间在微博上,“成天看表,快看吐了”。有几天,他没发鉴表微博,网友跑过来问“你是不是放弃了当初的理想?”“是不是不勇敢了?”

9月中旬,花总微博内容被清空,账号被封——后来找回后改名“花总”,标签写着“不鉴表”,此后只管搞怪卖萌、放飞自我。

花总注册新号“花总丢了金箍棒”,自嘲“丢盔弃甲”,陷入颓败的状态。头像仍是孙悟空,它带着一顶红白相间的面具,看不清表情。四年后,这个号被他设为无法关注,34万粉丝降了1万多。

2012年8月,前陕西省安监局长、“微笑局长”杨达才在访谈中称只有5块手表。花总看不过他说假话,便按时间顺序梳理出他佩戴过的11块手表,导致杨最终落马。

其间,有网友造谣杨达才有劳力士表、一块就价值几十万,花总也发博辟谣。

网友赞其“反腐斗士”,花总不觉得自己是在“反腐”,“那时候真是不怕死啊,还真敢成体系地去鉴。”

鉴表前,花总就开始写“装腔指南”系列文章,意在反讽和消遣。2012年开始系统地写。数万字的《花果山装腔指南》在微博、天涯等社交平台热传,幽默风趣的文风吸引了大批粉丝,一些名人作家也不吝夸赞。

“很多人说红一次不算什么,那我再红一次给你看。”花总说,写“装腔指南”,也是为了证明自己除鉴表外,还可以干别的事。

他连着写了五六十篇,内容涵盖高尔夫、眼镜、手机、乘飞机等日常装腔秘笈。约三分之一的篇目因言辞过激被删。其中最火的《怎样在微博扮上流社会》《带头大哥装腔指南》等,发布后引发广泛热议,“有点像前两年讨论papi酱的感觉”。

“他其实不是什么都懂,但他很聪明,知道怎么‘伪装’成内行。”林天宏说,花总学习能力强,写“装腔指南”很多都是现查资料。有一次去上海看他,发现他正在写电台装腔文章,说以前的积累忘了,得“补补课”。

花总顺势创办“装腔指南”APP,下载量破百万。一些合作商找过来,他觉得“卖文为生是件不太体面的事情”,便拒绝了。

“他不喜欢接广告,怕别人说他商业化以后就不纯粹了。”林天宏说,花总有很多机会可以挣钱,朋友们偶尔会调侃他“写软文”,但心里知道他不会写这些,“这也是为什么跟他做朋友的原因,这个人还没有变质。”

“这不是一个英雄勇斗歹徒的故事”

成为网红“花总”不久,他便遇到了“冤家”——世界奢侈品协会(以下简称“世奢会”)负责人毛坤。

2012年5月,花总看到世奢会发布的全球Top100奢侈品牌榜单后,觉得有些不合常理,便登录该协会网站查看,发现该网站域名为中国人注册。

他将这一发现发到微博,不久后收到私信,恐吓他别惹事,“好好活着”。

花总斗志一下子被激发,开始收集证据指责世奢会造假,用假数据、假排名、假身份骗钱,并向政府部门举报。世奢会派出律师与之交涉,未果后起诉他敲诈勒索以及损害商业信誉。

在长达三四年的缠斗里,花总遭遇恐吓、威胁,父母还接到过寄去家里的刀片。他不得不以酒店为家,每个地方住几天便换一家。

2013年9月,他被北京警方传唤,接受讯问。那一晚,其他人录完口供后走了,羁押室只剩他一个。他第一次清醒地意识到危险,害怕再也出不去了。

“当你被警察抓走的时候,你会发现那些所谓的名声没什么用,就是一个幻觉。你会看到一个更大的世界。”花总感觉无力,开始对盛名抱以警惕,决心收敛个性。

“他自己是干净的,不然谁也救不了他。”那晚,林天宏发博,说与花总相识一二十年,“这人毛病一大堆,但如果他在钱上犯任何问题,我是不信的。”

“花总被抓”的新闻上了热搜,次日下午他被取保候审。毛坤打电话说要跟他聊一聊,他说“不要聊了,下次再说”。

2014年10月28日,花总以证人身份出席世奢会诉讼,在法院门口,正准备上车时,一名男子快步上前拉车门,拽他衣领,拉他下车。花总正要还手,迎面挥来一拳。第二拳挥来时,司机迅速开车冲了出去。之后花总报了警。

“这拳打得挺重,但颧骨君守住了脸Plus,除了嘴角一丝血腥,基本没有碎屏。”花总事后在博文中自嘲道。

三个月后,在北京机场,他被毛坤带人围住。花总急忙向机场民警求救,被带到派出所。民警询问情况后,送他回机场,毛坤一路跟着,冲他挥手“欢迎再来”。

“这不是一个英雄勇斗歹徒的故事。现场中我是很狼狈的,满脸的唾沫星子。”花总说,当时自己也怕,但只能一个人扛,连父母都不敢说。

前《南方周末》记者陈中小路因撰写揭露世奢会的报道而卷入风波。她与花总因世奢会报道结识,之后成为朋友。她回忆,自己曾被警方非正式传唤,被毛坤威胁,收到过威胁短信,家庭住址被泄露,担心害怕了很久。好在她背后有单位,而花总是一个人,处境更艰难。

“挺后悔的,不是因为害怕,而是惹了一堆麻烦,很长一段时间内无法正常工作和生活。”陈中小路说,那段时间花总出行特别谨慎,好几个手机号换着用,见面几乎都是在他住的酒店谈论世奢会的事。

2015年11月,世奢会起诉花总以及《南方周末》等媒体的官司败诉。次年3月,它被民政部认定为山寨团体。

这场被花总形容为“旷日持久”的纠纷,让他的事业和生活骤然转向——公司被查账,被迫离职,装腔指南App文章被清,微信公号停更,邀他合作的人也不搭理他了……

后来自媒体火热崛起,花总一度有些艳羡懊悔:“那时候如果再撑半年,我可能就赶上第一波内容风投了。‘装腔指南’说不定现在已经商业化了。”

说完,他自我安慰:“也好,你知道自己该干嘛能干嘛,没有活在那种幻觉里面。”

“做一只桀骜不驯的猴子”

世奢会风波之下,花总过上了一种“自我流放”的生活。早在2007年,花总曾去四川山区支教一学期。2008年,他去东莞一家印刷厂卧底。干了一个星期后,有一天下午出去,路过肯德基,他不敢进去,觉得那不该是打工仔去的地方。在深圳,他还试着当过都市“蜘蛛人”,光着脚没有任何保护措施地擦拭摩天大楼的外墙。

这样的体验持续了近十年。他自称“卧底爱好者”,喜欢以潜伏的方式“沉下去”,观察不同阶层与命运的人生,体验不同的生活状态。

这几年,他一个人坐绿皮火车穿越川黔线、秦岭,去中国最北的城市漠河,去彝族人聚集的大凉山;去贵阳街头,寻找从事搬运苦力的背篓画家罗云波;去缅甸果敢,探访战火中求存的难民;去朝鲜平壤、开城,制作了视频博客《朝鲜95小时》;去深圳“三和大神”云集的景乐新村卧底,住15块钱一个床位的小旅馆,原想记录一位死去“三和大神”的故事,无意间窥视到底层草根群体被网贷碾压的困境……

他将这些发在博客、知乎等社交平台上,有网友打趣:“没想到住五星级酒店的和睡廉价宾馆的是同一人。”

“我特别讨厌被别人用一两句话就概括了。”花总觉得,孙悟空不应是被限死的东西,他想做一只桀骜不驯的猴子。

早前,他写过几篇酒店评论,有人以为他以后要吃这碗饭了,他就改写空客飞机,之后又尝试写小说、非虚构作品、战地报道,拍纪实摄影。他知道这些不会火,但有点较劲的意味,别人以“哪一个标签把我套住,我偏不”。

其间,他去福州一家房地产公司做过高级顾问。信佛的他还创办了一个佛教文化相关的项目,希望让佛教更接地气,做了一年后不太成功,卖掉了。

“他是一个有正义感和冒险精神的人。”前《南方周末》记者刘俊记得,初见花总时被他震惊到了,“他对一件事情好奇,就会花很长时间和心思去做这个,而且是做别人没做过的事。”

刘俊发现,生活中的花总性格直率真诚,毫无名人架子,对朋友也仗义。两人一起吃饭,几乎都是他买单。朋友生日,他会记得准备礼物。聊天时,喜欢关注社会议题,有一次提到想写一篇文章关注年轻人的困惑和彷徨。

在他看来,花总走红,是因为他的与众不同,“因为我们成为不了他。他做的很多东西都太不可思议了,一方面高高在上,关注名人名流、高端社交生活,一方面又很接地气,有底层关怀视角。”

“成名有代价”

有一年参加一个活动,主持人介绍花总是“网络红人”。下台后,他向朋友吐槽,很不喜欢这个称呼。

“感觉网红是个很古怪的词,我对自己的定义是个‘bloger’(博客)。”花总深知,红起来容易,但要保证人设不崩是件很累的事,“那我何苦要这样?”

他更希望别人叫他“知名网友”。

几年前,还未过气时,他自称“过气网红”,后来所有人都这样叫他,“我还挺郁闷的”。他觉得自己更像“休眠性网红”,隔三差五喷发一下。酒店事件后是否还会有新举动,他坦率地说“不知道”。

林天宏调侃:“他的驱动力之一就是在意见领袖这一块有一个很好的表现。”

在网上,花总被冠以“反腐英雄”、“打假先锋”、“游侠”等称号,有人说他像崔永元、王海。他觉得这些并非真实的自己,也不是自己想要的,“我想要的是开心、体面”。

“很多人说你好勇敢,像唐吉诃德一样,我说不是,我巴不得远远绕开走。我是一个特别怂的人。我走过最黑的夜路,差一点就掉下去了,所以无论如何我都不可能再主动做一个英雄。一定是别人踩到我的尾巴了,我才会叫一声。”花总说,自己不是“刺头”的人,有懦弱的一面,经常“一边怂一边把事办了,该做的还是得做”。

在林天宏看来,花总骨子里不是一个安定的人,“时不时要搞点事,搞完事出问题后一定是很怂的。给朋友添麻烦的事没少干过。”

难得的是,从大学到现在,他还是那个“干净、善良,有些理想主义,有知识分子的天真、浪漫、热情的人”。他经历过不少打击,遭遇过伤害甚至幻灭,但还是像以前那样,“这也是他可爱的地方”。

“(微博)大号不是你们以为的那个人,他有痔疮!要是从头再来,他什么都不会说(真的怂)”,“别人猜不透,谜一样的男子”,“有点烦。今天不想萌了。解散。”……微博小号中,花总俏皮、卖萌,常自说自话,与粉丝嬉笑怒骂。

这与熟人面前的他比较相似。在朋友眼中,他是典型的天蝎座,“闷骚”。大多时候,一个人,一部手机,一台电脑,在酒店待一整天。

他喜欢看美剧,偶尔会出门看电影。每个月去趟越南,看下在那边房地产投资的情况。三十岁之前,他好交际,几乎没有一顿饭是自己吃的;三十岁以后,独食成为常态。偶有朋友来访,两人就在酒店,一人一杯咖啡,各自看手机,闲聊到下午五六点,一起吃个饭或告别。

六年来,他很少在一个城市连续停留超过七天。不便携带的东西被寄存在不同城市,一个行李箱,一个背包,带着他赶往下一站——有时候,他自己都不知道下一站在哪儿。

漂泊是他的生活常态,偶尔也有落寞的时候。有一年在南亚,过节的时候,法式料理馆子里全是成双结对的年轻人。乐手拉着琴,他一道菜没吃完,就沮丧到不行,掏出手机,忍不住给前女友发短信。

“我一直都想平静地生活,只在一些无关紧要的事情上刷一下存在感。”花总说,他的大学同学大多进入教育行业,生活安稳,他有时会羡慕他们,渴望回到以前那种状态。

但他终究未如期待中那样安定下来,反而将渐趋平静的生活打破。朋友评价他作,他也觉得自己“作死”。

用20年构建起的网络与现实间的安全屏障,一夕之间轰然倒塌。他被窥视得一览无余——在还未做好准备之前。

他自知,成名有代价,迟早要为之埋单。有时也会焦虑,“哎,怎么办嘛”。眼下,安定似乎是种奢侈。那个他视之为家的地方,再也找不到家的感觉。

相关阅读: