“不要成为他那样的人。”成年后,他一直这样告诫自己。但22岁那年,和女友的一次争执中,他掀翻了桌子,女友缩到一旁,贺全胸口涌上一阵快意。很快,他为这样的自己感到羞耻,抽了自己一巴掌。

“我当时太害怕了。我爸爸是我爷爷打到大的,他四十岁的时候我爷爷说跪下他不敢站,我是被我爸打到大的。你能想象吗,我们一代代就好像在高速路上连环追尾了!”

文 | 苏惟楚

编辑 | 王珊

梁笙意识到,她再也进不去小组了。

这个三岁孩子的母亲曾是豆瓣“父母皆祸害”小组组员。2017年末,退出小组一年多的她尝试搜索时,屏幕上只有一片空白。

彼时,“父母皆祸害”小组被“雪藏”已有半年。墙外的人再也进不去,墙内的人彼此温暖,也互相摩擦。讨论的人换了一拨又一拨,内容与之前没太多差别,但都是崭新的痛苦:身处家庭暴力漩涡的少年试图逃离战场,被母亲羞辱的少女陷入新一轮自我厌弃,离家的孩子宣告自己已经独立,无法离家的羡慕“别的孩子的家”……

关于父亲的、母亲的、自己的,那些包裹着痛楚、孤独和无助的心事曾被安置在这里。小组人数从9年前的7000人一路攀升。但2017年7月开始,那些来自日常生活的细节被彻底隔绝在大众视野之外。有人陆续离开,鼎盛时期的十二万三千位成员变成了十二万,但没人能再从外进来。

电影《被嫌弃的松子的一生》剧照

你们的剧情片,我的恐怖片

那些在电影和电视剧中出现的情节,在小组里随手可拾。隐藏在ID之后的,是《欢乐颂》里的樊胜美,《狗十三》里的李玩,也可能是被嫌弃了一生的松子。

那些被归类为剧情片、都市片的影视作品,对于另一部分人而言,“更像是恐怖片”。

“我妈一直握着我的遥控器。”大学毕业后,母亲不满意梁笙选择的城市和工作,拉锯了两个月后,这位已经退休的小学教导主任连夜飞到女儿的城市,闯进她的办公室,“要和领导谈谈”。

母亲的声音不大,但吐出来的每一个字都让她难堪。对话的内容早已记不大清,唯一能想起的是母亲的嘴一张一合,翠绿的富贵竹后是19层的落地窗,一个声音从心底疯狂地蹿起来:“冲出去吧,一切就结束了。”

她用最后的自制力压抑住这股冲动,但出门时被母亲的一句话彻底击溃。“你现在生妈妈的气,等你年纪再大一些,就知道妈妈是为了你好。”

“妈妈是为你好”,这像一个魔咒,在梁笙二十多年的人生中循环播放。

梁笙出生时母亲已经32岁。8年后,父母离婚,母亲搂着她看着父亲离开,一滴泪都没掉。舅舅耳提面命:“你要感恩,妈妈养你不容易。”她乖巧地遵守母亲的一切命令,放学回家打开书包给母亲翻查,“连口袋都要翻过来”。在屋里写作业,门永远不许关上。

不是没有叛逆过。初二那年,她拒绝交出书包里的小说,僵持不下,母亲“咚”地一声跪下:“你告诉我,我怎么才能教好你?” 梁笙呆了片刻,也跪了下去。

去大学报到前一夜,母亲躺在梁笙的床上,跟她描述未来:“你好好念书,找个稳当的工作,嫁人、生孩子,以后你去哪儿,妈妈去哪里。”她没有睁眼,抠了抠身下的凉席,装作睡熟。

她试图和母亲过招。假期发现母亲翻看自己的短信,她给手机设置了密码。拒绝母亲一天三顿的电话,电话却打给了舍友。妈妈抱怨:“出去念了个书,人都野了。”她执意让女儿回家工作,甚至冲去公司。

朋友推荐了“父母皆祸害”小组给梁笙,两个月前,2010年7月8日出版的《南方周末》刚刚将这个7000人的豆瓣小组引入大众视野。

“父母皆祸害”,这个命题在当时的梁笙看来,“完全出离了想象”,但却有一丝隐秘的快感。“你知道把天捅翻是什么感受吗?特别爽。”

拒绝和母亲通话的那一周里,梁笙窝在朋友的出租屋里看帖子,一个没落。当时小组里成员已超过三万。

一篇题为《父母对子女伤害的归类》被长期置顶,并标注为“入组必读”。它把小组里的境况分为五类:直接肉体伤害,间接人格伤害,家庭状况造成的情感伤害,父母间的矛盾、争吵、家庭暴力或对孩子不关注、冷漠造成的伤害,遭受血亲猥亵、性别歧视等其它精神和身体伤害。

“有些人真的太可怜了,比起他们,我好像都不算什么了。”看别人的故事,梁笙一度心生庆幸,但她也明白,这种庆幸“可能是对别人的一种伤害”。

贺全拒绝把组员遭遇的经历按种类排名次,“比谁更惨有意义吗?”他更相信,对于每个个体而言,他们所承受的痛楚是没有差别的。

回忆年少往事时,电影《狗十三》的讨论刚刚降温。贺全提到一个镜头,让他如鲠在喉。李玩的父亲在打完女儿后,把她拉坐在膝头:“爸爸爱你”。“说不清楚为什么,就是受不了”。

小时候,父亲每次揍他,都会踢他跪下,两指多宽的皮带,甩一下,就是一记耸起的红印,每抽一下,贺全都要按要求喊一嗓子:“爸揍得对。”挨揍的理由可能是顶嘴,可能是乱丢的鞋子绊了父亲一下,也可能,没什么理由。

他一直记得,吊灯在头顶摇摇晃晃,父亲的影子被灯光拉扯得变了形。男孩死死盯住墙角,白色的墙皮上,黑色铅笔歪歪扭扭写了几个字:“你是王八蛋!”字写得可能比蚂蚁大一些。

电影《狗十三》剧照

从牛肉干到哪吒

“父母皆祸害”小组创建于2008年1月18日。在一篇题为《“父母皆祸害”小组10年考》的帖子中,管理员nezumi回顾了这个名字的由来:

英国小说《自杀俱乐部》主人公之一是一个问题少女,青春期叛逆,与父母,与恋人,与外界,遭遇各种摩擦,冲动之下曾有自杀企图。“父母皆祸害”,她这样抱怨。

“也许小组长认同这个人物的感受,也许他只是碰巧有吐槽父母的冲动,就顺手用这句小说中的人物像念rap一样随口说出来的怨言,当成了新创小组的名字。”文章这样写道。但这个名字,成为当年争议的风暴眼。

梁笙的母亲看到了一篇关于小组的评论文章,那时女儿已在小组待了三年。

“你知道这个组吗?”

“没听过。”

“这个太不像话了,父母怎么会是祸害呢?哪有父母不爱孩子的。”

梁笙没有反驳,她退出了小组,过了些日子,换个马甲又进去。

早年小组的图标是“母亲”牌牛肉干的商标图案,“牛肉干口味清淡,又坚硬难咬,在中国市场销售不佳,现在已经找不到了。”后来几年,换成了脚踩风火轮的哪吒,在民间传说中,他“削骨还父、削肉还母。”

小组妥帖安置着梁笙们的愤怒、敌意、困惑和痛苦。对于接受了二十年感恩教育的梁笙而言,“当时迫切地需要认同”。彼时,她被舅舅追着骂“白眼狼”。

被母亲逼离公司后,小组里有人给梁笙建议。

“首先,你要经济独立。”这是她收到最多的意见。从母亲手里拿钱的数年里,梁笙最常被数落的一句是:你吃我的,喝我的,有什么资格不听我的?

对于莫莫而言,这也是她接受的最好的建议之一。母亲生病卧床的许多年里,莫莫和父亲关系紧张,甚至三个月不曾说过一句话。父亲撕掉了她的作文,她被迫写了800字的自我反省,一边哭一边写:“我长得又丑,学习还不认真”。

2008年,莫莫偶然加入小组,她念大三,当时组内不过数百人,有一些心理咨询师,她收到过许多切实有效的办法。

“你改变不了你的父母,因为你改变不了恶待他们的那个世界。保护自己最简单的办法是逃走。到外地读书,到外地工作,自力更生,不依赖就不给他们太多机会伤害你。”

对于莫莫而言,组里两年的时光值得珍重。她似乎找到了人生的标靶,“经济独立,然后精神独立”。她在大学找了兼职,假期出去旅游,筑起自己堡垒的同时,“像个传道士一样,把自己的经验和体悟分享出去”。

大学毕业那年,莫莫的母亲过世。小组里的一位心理咨询师林羽陪她聊了整晚,她们后来成了现实中的朋友,十年后还有往来。另一个有着相同经历的组员给莫莫写了豆邮:“你的DNA有她的一半,你受到了她的教育和影响,所以你要带着一半的她,好好生活下去。”后来,莫莫把这段话说给了很多父母过世的人听。

在管理员nezumi的回忆中,曾有热心成员建起微信或其他网络平台的群组,也曾有人设想过为离家寻求独立的年轻人提供庇护。有一年春节,北京一群组员没有回故乡,“聚在一起吃了年夜饭,这大概算是‘抱团取暖’最现实的图解吧。”

但对于莫莫和林羽而言,2010年成为一条分界线。聚光灯投射下,小组的人数不断上涨,被《南方周末》报道的当月,人数涨了一倍。

“被宠坏的孩子也涌进来”,指控妈妈给的零花钱不够,埋怨爸妈没有给一个好相貌。在林羽的印象中,一些是“正常的青春期亲子冲突,对父母索求未果”,有人甚至直呼父母“公祸害”“母祸害”,让老组员“不忍直视”,“小组的功能从原本的‘自救’变成了‘肆意宣泄’”。

伴随外界的关注,小组原本的温情和理性换了些许味道。莫莫出现的频率从一周几次,变成了几周一次。她建了一个私密组,往里拉人,收到数百条申请。

有一次,组长删掉了莫莫质疑小组氛围的帖子,她愤怒了:“这种做法和你反对的那些专制蛮横的父母有什么区别?”她删掉了早前发的一些帖子,退了组,用这种决绝的姿态以示切割。

“很伤心,那种互帮互助的氛围永远回不来了。”

“父母皆祸害”小组早期截图

一代代的连环追尾

莫莫离开那年,梁笙刚刚找到组织。很多个深夜,她反复阅读小组里各类经验帖,从中汲取力量。

即使与母亲恢复了联系,但梁笙开始刻意减少与母亲通话和见面的次数。母亲渐渐察觉到女儿筑起的防御堡垒,不经意流露出被背弃的伤痛。“后来,她说的最多的就是,‘你怎么变成这个样子了’,我不知道怎么回。”

梁笙也会问自己,“这么做是不是太残忍?”但对她而言,没有更好的办法去兼顾,她需要设置一个安全距离,让母亲意识到,“我是一个独立的人”。

梁笙怀孕那一年,母亲要求来照顾她。背来的行李中,一多半都是给女儿和外孙,柔软的小衣,针织鞋袜,新晒的被褥被捶打得蓬松。

生下孩子第三周,梁笙再一次从梦中被儿子吵醒,气得掉眼泪。母亲披着衣服敲开她的门,熟练地抱起哭闹不止的孩子,她瞥了女儿一眼:“你小时候比他还闹”。

梁笙靠在母亲肩上,看着儿子沉沉睡去,含着他的小拳头。那是她们之间少有的温情。关灯后,黑夜给了最好的掩护,母亲把声音压得极低,聊起女儿的出生,还有那些她说过和没有说过的话。

母亲出身农村,冬天里趟河身体受了寒,三十多岁拼死生下梁笙,“走了趟鬼门关”。

“那个时候你就是我的命,就想给你最好的。”

“我后来看书,有人说讲那么多道理没用,说一百遍锅烫手,都不如让你自己去摸一下,以后就长记性了。但当妈妈的怎么舍得?就想让你一辈子不走弯路,不摔跤,不会痛。”

“我们那时候没你这么多书,上网一搜什么都有,你爸不在,外婆去世的早,没人教我怎么当妈”。

那是母亲为数不多的柔软时刻,梁笙拍拍她的背,想说些什么,但什么都没说。

在母亲的概念里,真正属于她的,也只有梁笙了,她是“妈妈的一块肉”,“唯一不会背叛妈妈的人。”相比温软的诱哄,母亲似乎更擅长使用权威,以此掩盖她的无措。“我能理解她,但我知道,那是不对的。”

她们当时都没有意识到,一些石头搬走了,还有一些永远留了下来。

直到今天,梁笙仍警惕着不要重复母亲的旧路,给孩子安排完兴趣课程反复追问丈夫:“我会不会替他选择太多?他不喜欢怎么办?”丈夫笑话她:“你想太多了,他才几岁啊。”

在小组另一个角落,贺全发现,父亲的暴力最终还是淌进了自己的血管。

“不要成为他那样的人。”成年后,他一直这样告诫自己。但22岁那年,和女友的一次争执中,他掀翻了桌子,女友缩到一旁,贺全胸口涌上一阵快意。很快,他为这样的自己感到羞耻,抽了自己一巴掌。

“我当时太害怕了。我爸爸是我爷爷打到大的,他四十岁的时候我爷爷说跪下他不敢站,我是被我爸打到大的。你能想象吗,我们一代代就好像在高速路上连环追尾了!”

已经结婚数年的莫莫至今没有要孩子,有点抵触,也有些恐惧。“可能还是受到我爸爸对待孩子态度的影响吧,我特别不喜欢小孩。”在她的概念里,孩子很吵很闹,很娇气,养育孩子对她而言,可能将丧失极大的自由。长辈来催,她都用“买不起学区房”挡了回去。

小组内也曾有过弥合代际冲突的尝试。一位四岁孩子的父亲发帖征求意见,询问“什么样的父亲才算合格”?年纪略长的父亲时不时发布自己与儿子的互动,见证儿子成长、就职、恋爱、订婚。

早年的一些组员记得一位生于1950年代的阿姨,她在十数万字的帖子中详细叙述了自己的成长细节,她说在小组找到了“共鸣”。

父母离异后,这位阿姨的母亲为了家庭的绝对统帅,言谈间都是“自私、落后、资产阶级思想”的指责。母亲曾用火钳打伤了几个孩子的头,会将睡着的孩子从床上赶出去,在他们“滚出去”之前,要求他们脱下衣服,因为那是她准备的。

她的哥哥完全继承了母亲的暴虐,用带钉子的木板横扫儿子,在他嘴角留下一个伤疤;他剪碎了妻子的衣服,一如几十年前母亲对妹妹的做法。阿姨自己也曾不能自控地将儿时的孩子剥去衣服丢在门外,但她庆幸,自己最终抵御住了那些冲动,及时悔过弥补。

“还记得,她后来说,儿子很阳光,很健康。”一位组员这样回忆。

十年里,小组的主力军已从当年的“70”后“80”后,变成了“90”后“00”后。曾做过心理咨询师的林羽看来,他们所遭遇的似乎发生了一些变化。

当下小组活跃的成员大多是“90”后“00”后,在林羽的观察中,明显的身体或精神虐待情况减少了一些,但另一个问题很快凸显。“一些父母受教育程度高,外界形象温和知性,甚至会为孩子考心理咨询师”,然而,这些家长的反思“更像是自我标榜,塑料花美而不香,本质上还是油盐不进。”

与此同时,越来越多的儿童虐待和伤害案被曝出,互联网记录了一切,连同被带去电击纠正网瘾的少年、送进特训机构死亡的孩子一起。

“天下无不是之父母”的论调在小组内渐渐失去音量。

小组的置顶文章

那些终将无法实现的沟通

“我应该告诉我的父母,他们带给我这样巨大的伤痛吗?”

贺全记得自己看过这样一个问题,他告诉对方:尽量不要。“可能给你带来更大的伤害”,他想说。

贺全曾试图和父亲坐下来聊聊,在意识到自己体内蠢蠢欲动的暴力因子后。

那个年逾半百的男人依然无法控制自己的脾气,他用二十分钟辱骂妻子,因为她擦地时用拖布碰到了他的脚。

沟通在一分钟后以失败告终。贺全的苦恼在他眼中似乎不值一提:“老子打儿子天经地义,我还打出错了?你怎么不说你欠收拾?” 他咧了咧被香烟熏黄的牙齿:“你是不是个男人啊,就为这么点事儿?”

贺全放弃向父亲寻求认同,一如小组里许多成员在舆论的音浪中放弃自己的声音。

林羽还记得当媒体最早开始关注小组时,组员的兴奋与忐忑,“存着一丝丝获得重视的希望”,他们希望借由公共讨论的平台,将这一话题推至理性讨论的序列。不少人接受采访,“鼓足了勇气”,向外界剖开自己。“但事情很快向着大家担心的方向发展,被误读被规训被误解被视作洪水猛兽”。

贺全记得自己第一次看到“不知感恩”“大逆不道”字眼时的愤怒,他觉得脊背又开始疼了,那是“一种来回刮磨的痛”,就在爸爸的皮带当年落下的地方。

“这个社会的武断专制和我爸一模一样,开始我们还想去解释,后来想明白了,有什么好说的呢?”

那个时期,时不时有父母辈威权的拥护者进入,和对抗情绪激烈的组员发生冲突。

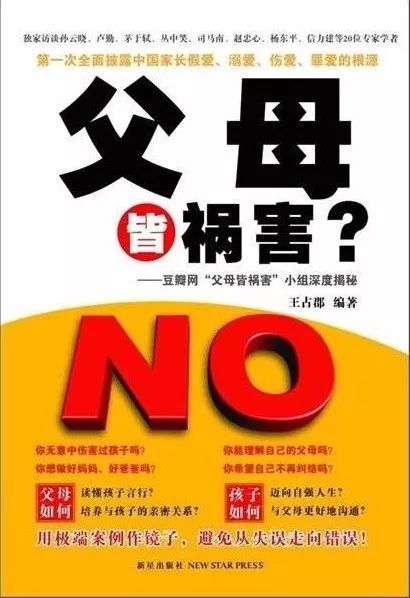

2010年,一本书的出版将组内一些成员的不满推至高潮。这本《豆瓣网“父母皆祸害”小组深度揭秘》的书中,列出了大量小组成员的案例,并收录了专家点评与访谈。

“一些人直到书出版后才发现自己的经历被公开刊发了,担心父母和熟悉的朋友看到,有人因为这个离开了 ”,作为早期的组员,林娜回忆。

更让组员无法接受的是,附在案例后的点评。 “访谈里有教授说,这个小组是一味让孩子泄愤,煽动仇恨,但我们小组简介的第一句就写明了‘组的诉求是自救,不是怨恨’。” 另一个让林娜不满的细节是,一个孩子提到自己学习不好,高三时,母亲突然下跪,一边拍打自己,一边指责女儿不孝顺。专家的回应是,“孩子应该反省,为什么不好好学习”。

一些组员给这本书打了差评。小组管理员们对小组原创文字的版权做出了更为细致的保护性规定,要求任何转载和使用都需经过原作者或管理员许可。

更大的浪潮在七年后来到。

2017年5月,一位自称香港中文大学硕士的女生康莫(化名)在“父母皆祸害”小组和知乎发文,她在帖子里描述,从2011年开始,她的母亲向精神病医院提供了关于虚假信息的病情信息,医院据此多次安排住院,接受治疗,服药,“我已在软禁状态下服药生活多年”。

一个月后,女生被网友接出,直到7月,康莫被证实确实患病,而前后数月的折腾和停药,对她造成了很大影响。

那时,“父母皆祸害”小组已消失在大众视野里。

当年6月30日,共青团中央就康莫一事发表评论,剑指“父母皆祸害”小组,评论摘录了小组内一些极端的言论,称“ 覆盖数十万人,难以想象,负能量在这样的密闭空间中如何发酵、腐化、侵蚀青少年的价值观和心理,成为畸形价值观成长的温床,甚至极大提升了青少年自残、自杀等现象。”

同一天,小组的成员们收到一封站内信,被告知“小组雪藏”。

“似乎是在意料之中,但又太突然,” 一位组员这样回应,“我更难过的是,那些引起我们共鸣的经历似乎被彻底忽视和否认了,用实体消除的方式”。

《豆瓣网“父母皆祸害”小组深度揭秘》,列出了大量小组成员的案例,并收录了专家点评与访谈。

一路向前的生活

梁笙错过了小组雪藏的消息,那时的她已经退出了小组。

在和母亲对峙的时间里,她一直幻想有一天,能够在母亲面前,把自己经历的一切全部摔过去,告诉母亲:“你不是一个好妈妈,你以为你是,你错了。”

但梁笙到底没有,觉得有些残忍。

那个窥破母亲内心的夜晚之后,她觉得,母亲道歉与否,好像没那么重要了。“我记得在组里看到过一句话,大概意思是,你当时以为那是笼罩你整个世界的阴影,但等你走出来,回头看,只是那朵乌云停留在你头上了。”

大概在这个时候,一个词出现在她的生活里。

“原生家庭”,一个舶来词汇,中文概念最早的提出者已不可知,但很多人在数年后似乎已接受了这一理论:“我们出生以及成长的家庭一旦持续存在不健康的问题,那些童年和青少年经历的创伤也许会导致人格的缺陷,这一缺陷可能不仅会伴随个体的一生,还会一代代传承下去。”

这个社会学概念的流行,让很多人开始正视那些以爱为名义的伤害。但当这个词泛滥之后,梁笙有些厌倦:“‘原生家庭’成了一个套子,所有的不幸和失败都能装进去。”

作为过来人,梁笙理解抱怨和倾诉的意义,但觉得“不应该只是这些”,她退出了小组,“有一种怒其不争的感觉,我自己出来了,所以特别希望别的人也能行动起来,而不只是抱怨。”

贺全没有退组,但他已经很久不去了。前不久,一个“90后”组员也做出了退组的决定,因为“实质性的帮助不太多”。

但在2017年的冬天,当梁笙发现自己再也进不去小组的时候,她有些茫然。那些关于一段时光的记录,被强行抹去,曾经收藏的经验帖,也被“这是一个非公开的小组讨论”替代。

19岁的孟新也被拒之门外。那一天,她刚被父亲扇了一个耳光,理由是,假期回家,没有给弟弟带礼物。她刚刚听说这个小组,点开豆瓣,想去倾诉。

“没有你要找的内容,可以换个关键词试试”。屏幕上只有这一行小字。

孟新自我介绍的第一句是:我就是“樊胜美”。她是家里的外人,奶奶嫌弃她不是个男孩。爸妈生下弟弟后,7岁的她开始为弟弟服务,“他只要一哭,我爸就一个耳光扇过来,问我干什么了。”

“很羡慕在组里的人,我好像没赶上好时候。”

那些离开小组的人,有的趟过了河,有的仍身陷泥淖,四野茫茫。

“我好像没什么期待,也没什么办法,就这么熬着吧。”刚退组的“90后”汪阳说。她被确诊抑郁那天,母亲看着她,语气淡漠:“我早就知道你这辈子都没什么出息”。

而莫莫最近一次上豆瓣时,发现当年在小组认识的友邻更新了动态。“大家都在认真地生活,没有一直沉浸在对家庭的厌恶憎恨中”。

受益于当年小组的指引,莫莫和父亲的关系缓和了许多。

一次和父亲吃完晚饭,她坐在父亲的车里。父亲说,认识了一个阿姨,感觉还不错,可能接下来想结婚。“你妈妈生前也说,趁年纪不老,找个人结婚互相照顾”,父亲作了补充。

莫莫没有反对,她说,人好最重要。

“我爸有些哽咽,他之前可能以为我会反对,或者很生气”,但什么都没有。目送父亲离开后,莫莫突然意识到,之前她和父亲紧绷绷的那条线突然松下来了,“我当时觉得,我们以后的生活都会越来越好”。

(应受访者要求,文中人物为化名)