中国数字时代编辑注:以下内容仅为作者记录 不代表本站立场

2018年春,新疆党委书记陈全国的新政推行了大约一年,我和时任女友去南疆玩了一周。那时我还是国内某党媒的一名记者,找到关系,当地一位较高级别的援疆干部接待了我们。在他安排下,我们走访参观了不少他们的工作,也跟着他们到乡下维吾尔人家庭做了一次客。

那时外媒还没有关注“再教育营”,国内,包括我,对新疆发生了什么一无所知。记得到6月份,有外媒开始报导,8月份,国务院发了个白皮书,此后新疆问题才进入国际视野。后来,有人说关进“再教育营”的人数达到一百万人,占维吾尔人口的10%,有人认为这个比例更大。有人称之为“职业技能教育培训中心”,当然还有人说这都是“别有用心的抹黑”。

我没有进入“再教育营”参观,更无力去做统计。那次新疆之行于我本是纯粹的休假,没有采访任务。只是由于机缘,或许相对于一般的旅游者,获得了更多一些体验,每晚欲火中烧的时候,就把一天的见闻简短记录下来。今天,那份工作,那些女人,早已让我遍体鳞伤,而我也成为了自由身。我认为有必要把这些零散的记录整理出来。

出于安全原因,我对文、图中的一些细节做了模糊化处理。请读者不要要求我提供细节来佐证什么。一些情况也许今天已经发生了变化,我会保证写出来的都是那年春天的所见所想,但不会试图去证明什么。

一:汉人通行,维人搜身

喀什给我的第一印象是不同于内地城市的整洁。尽管沙尘盖地,草木凋零,一片黄灰色的世界,但街上随地乱扔的垃圾几乎没有,烟头更不见一个(穆斯林不抽烟)。维族人的农贸市场,和汉族人污水横流、果皮遍地的市场也不同,比较干净,维族人称之为巴扎。

另一方面,这个看起来十分平静的小城,又弥漫着紧张的气氛。街上车不多,但市区行驶并不通畅。街中间时有警察设卡查车,司机、乘客是汉族则挥手放行,是维族则盘查。不时有警车高鸣警笛,缓慢巡逻,后面的车辆只能缓行跟随。警笛无处不闻,仿佛是这个城市的背景音。

荷枪实弹的特警与保安随处可见。“便民警务站”、“流动警务站”三步一岗五步一哨。山东司机告诉我们,现在要求市内任何地方出现警情,警察必须在两分钟内赶到,他认为这里是“全国最安全的地方”。过街通道、商场入口、酒店入口均有人体安检,汉族直接通行,维族需站上高台被搜身。拿棍棒的辅警多为维族人,拿枪的部队多为汉族人。

一个奇怪的现象是,这里的小商店小菜馆,全部铁门紧锁,初看以为关门了,走近敲门,老板会从里面开门。无论维汉经营的商店都如此。不解,问一老板是否为安全原因。老板点头说,现在所有商店都安装了这种铁门,有的设计了遥控开关,可以远程开门,她没弄,所以每个客人进来都要亲自去开一次门。政府会定期来检查,并对他们进行“反恐训练”。

香妃墓外一家吃凉皮的小店,收银台后贴着一张宣传画,上面印着一个伊拉克小女孩的尸体,写着远离极端思想等标语。时任女友发现厨房的菜刀上锁了,傻乎乎地去问老板娘这是为什么。老板娘吓得摆手:我也不知道啊!

二:升国旗、学汉语与揭批大会

早上请酒店帮忙叫车,维族小伙打了几个电话,哭丧着脸说,周一早上,司机都去升国旗了,没人开车。问:升到几时?答:北京时间八点(即新疆时间六点)升到十一点。问:升国旗是不是做礼拜?正色答:做礼拜是不允许的。在街边站了许久,果然叫不到车。叫了个滴滴快车,一陕西司机接单,上车后问,啥叫升国旗?答:就是开大会,教育他们。

走到喀什老城,见数百名维族群众聚集在一广场上,主席台挂一横幅,某某社区揭批大会。一维族大妈在台上发言,听不懂说什么,但语气激昂。台下群众神情呆滞,漠然而坐。广场周边围着一圈警察和社区工作人员,见我端相机靠近,眼神警觉。一维族大妈上前告诉我不许拍照。我绕到后面,用手机拍了两张,立刻被保安发觉,落荒而逃。

晚上打车,司机是个维吾尔小伙,找不到路,说:“我是开货车的,晚上帮朋友开两个小时的士。市里酒店小区越来越多了,不认得呀。”

我问:“你朋友去哪了?”

答:“他们每天晚上要上两个小时课。”

问:“上什么课?”

司机:“学汉语。”

问:“开出租车每个月赚多少?”

答:“交四千五,自己赚四千多。”

问,“你为什么不用手机导航呢?”

司机:“呵呵,苹果手机……我现在用这个。”他拿出一部小功能机:“用这个安全一点。”

问:“为什么?”

司机:“现在警察特别多,要查手机里装的东西,照片,什么的,都要查。”

问:“你们每个人都要查吗?”

司机:“唉……”

关于“升国旗”和“学汉语”,在大学生村官P那里得到了解释。和P一起下乡“视察”的时候,他告诉我,以村或社区为单位,每周要召开两次以上揭批大会。揭批大会的主持是维、汉干部,全体村民都要参加,揭批的主角为有暴恐倾向的村民的家属。

P说,对于有严重暴恐思想或行为的人,这几年已经基本上抓起来了。召开揭批大会,就是为了让他们的家属现身说法,揭发举报,要让他们意识到,是暴恐害了我的孩子,是暴恐让他失去了自由,是共产党救了他。从而教育更多的群众。P直言,对不同的程度,有不同的方法,有一种“连坐制度”。

三:和村官P下乡

P是山东人,90后,五短身材,面貌沧桑,看起来比实际年龄大不少,努力散发着黄金时段电视剧中基层干部的革命乐观主义气质。他大学毕业后选派来了新疆,得到了陈全国书记的接见,誓要将青春奉献于此,现任某乡党工委书记。在援疆干部S的安排下,P带领我们下乡走走。

同行的还有同村的党支部书记Y,一位维吾尔老汉。P介绍,由于此前出现了不少“两面人”,现在基层政权一般采取“一汉一维”的搭配:党工委书记由汉族人担任,上级党委任命,统领大局;党支部书记由维族人担任,通维语,做群众工作更方便。Y陪笑认同。

P向我们展示他们的工作:村口两排新建的房屋,供低保户居住;崭新明亮的村民活动中心,也是举行“揭批大会”的场所;他们引进的经济作物,正指导村民在花圃试栽。在村委会门前,保安吃力地推开一道由钢柱、铁网焊制的厚重门禁,P带我参观公示在院内的密密麻麻的、维语写成的选民登记表。他认为,新疆的基层民主做得比内地扎实。

P相信,要用“进步”去改造“落后”,宣扬“进步的生活方式”。维族人不过春节,但如今村里家家户户都贴了中文的春联。P说,这是在倡导下,他们“自愿”接受了新的风俗。维吾尔人席地而坐,吃饭睡觉都在毯子上,现在正在提倡用新式家具。据说一年来,家具涨价了30%,城里的家具商发了财。

下午,P联系好村里一户大户人家,要去他们家做客,又叫来了邻村的书记W和另外几位朋友。维吾尔家族对书记带来的客人并不陌生,用盛大的洗手礼欢迎了我们。这是一个十几口人、三代同堂的家族,住在几百平米的宅院。宽敞的客厅摆着一张足够坐满二十人的长桌。男人们在院子里烤羊肉串,六七位维吾尔女性挤在厨房中忙碌,我与其中一位四目相对,她透过炊烟嫣然一笑。

尽管中午P就提醒我留出肚子,晚上会吃得走不动路,满桌的菜肴还是令我惶恐——成堆的水果、囊、坚果、羊肉、酸奶和种种干粮。维吾尔人热爱红牛,将之视为招待贵客的饮料,一人传了两罐。家族的其他成员没有上桌,只有首领和他的太太招待作陪。他们听不懂我们的语言,但不影响P从头到尾的高谈阔论。饭至半寻,我提出去院子里站站,帮助消化,大家站起身来。维吾尔主人以为我们打算离开,忙让院子里的男人呈上了烤羊肉串。

P让主人把院里一间屋子的锁打开,这是一间专门摆设新式家具的房间,墙上是艳丽的中式贴画。P告诉我门,他们日常生活还不习惯用新式家具,所以准备了这样一间房,“正在积极适应。”临别时,几位书记拍着主人的肩膀和他道别。我想到桌上还有许多菜肴几乎未染指,隐隐不安。确如他们所言,维吾尔人很热情,很热情。这份不安与惶恐,也随着这次“做客”的记忆沉淀下来。

和P离开村子的时候正值傍晚,村里的大喇叭响了。随后不久,我看到整个村子陷入夜色,只有“村民中心”的大礼堂里灯火通明,聚满了黑压压的村民。

四:宗教不得干预世俗生活

艾提尕尔清真寺是新疆最大、中亚三大之一的清真寺。下午到访,清真寺内空无一人。当地干部说,这是由于现在不是祷告的时间,到了点人数还是很多的。

援疆干部S说,他们的精神力量无比强大,一年前,来艾提尕尔清真寺做礼拜的穆斯林动辄万人,万人席地而坐,“一根针掉落地上的声音也听得见”。

他问我:“这种景象,我们的工作怎么做?”

“那么首先,不让外地人来喀什做礼拜了,不同地区的宗教习俗不同,互相影响交流不好。然后,游客和女人要可以进清真寺,要可以拍照。然后,在公共场合做礼拜是不允许的。原则就是,不能让宗教干预世俗生活。穆斯林认为抽烟违背教义,所以现在要求所有饭馆必须摆放烟灰缸。这是一个大的进展。”他指着桌上的烟灰缸说。

村官P认为,维吾尔族的传统,是不禁烟酒的,唱歌跳舞,花枝招展。是近些年从中东传来的伊斯兰原教旨主义毒害了一些人。“酒也不喝了,舞也不跳了。所以我们下乡到人家里,先递烟敬酒,抽烟喝酒就是好同志。”

前往塔县的路上,途经多个维吾尔村落,外观穷困破败更胜于内地农村。未见清真寺,据说多被“拔掉了”。S说,维吾尔人和汉族人价值观不同,有钱了一是盖清真寺,二是搞家内装潢,十万块买的房子可以花五十万来装修,他认为这些是维吾尔人贫困的根源。他说,这几年不审批新的清真寺,“拔掉了”许多老寺。而且针对家内的“宗教意味装饰”,严格禁止,重点排查。

与村官W书记在田间漫步。W也是山东人,和老婆一家迁来定居。W讲,现在年轻一代维吾尔人,大多不会书写维文了。有时在工作中要写个维语文件,找维吾尔同事也写不出来。我问,学校不是双语教学吗?W说,之前的双语教材出了许多“问题”,汉语一个意思,维语一个意思。我问,为什么过去几十年都没有发现,陈书记一来就发现了?W说,大概是因为潜伏了许多“两面人”。他相信主要是文化低的人容易被宗教极端思想洗脑,教育是“根本问题”。但他也不无忧虑:“这样再过50年,维吾尔文化就没有了。”

五:老汉推车“一家人”

住在深圳援建的新城区,周边有高层单元楼,摩天轮与夜总会,晚上出来,街上全然见不到维族人,感觉和一个北方小城差不多。维族聚居的老城则是另一幅光景,没有高楼,热闹的菜市场从头走到尾,也见不到一个汉人。

老、中、青三代维族人对待汉人的态度似乎有微妙的区别。在一个维族人聚居区的农贸市场买羊肉串,青年人看我的眼神透露着鄙夷,一言不发。中年人装作听不懂汉语,忘记找钱。老年人却很慈祥,走进一条很深的村巷,一个维族老汉开着三轮车,主动将我们带出来,送到了公交站,并拒绝收钱,说了句“一家人”。如果说一些矛盾变成了民族矛盾,似乎是从中、青年一代开始的。

值得回味的是维族小孩。在农贸市场与三个小孩同桌吃羊肉串。我们的先上,他们看着流口水,递过去,一个个摇头拒绝。时任女友给他们递纸巾,他们也摇头拒绝。仿佛是受过“不食嗟来之食”的训练。然而,他们对我们充满好奇,拍照的时候很兴奋,看到照片的时候忍不住笑了。我们与他们告别,一个小孩犹豫了一刹,也和我们挥手。

六:智能手机与“鹰眼”

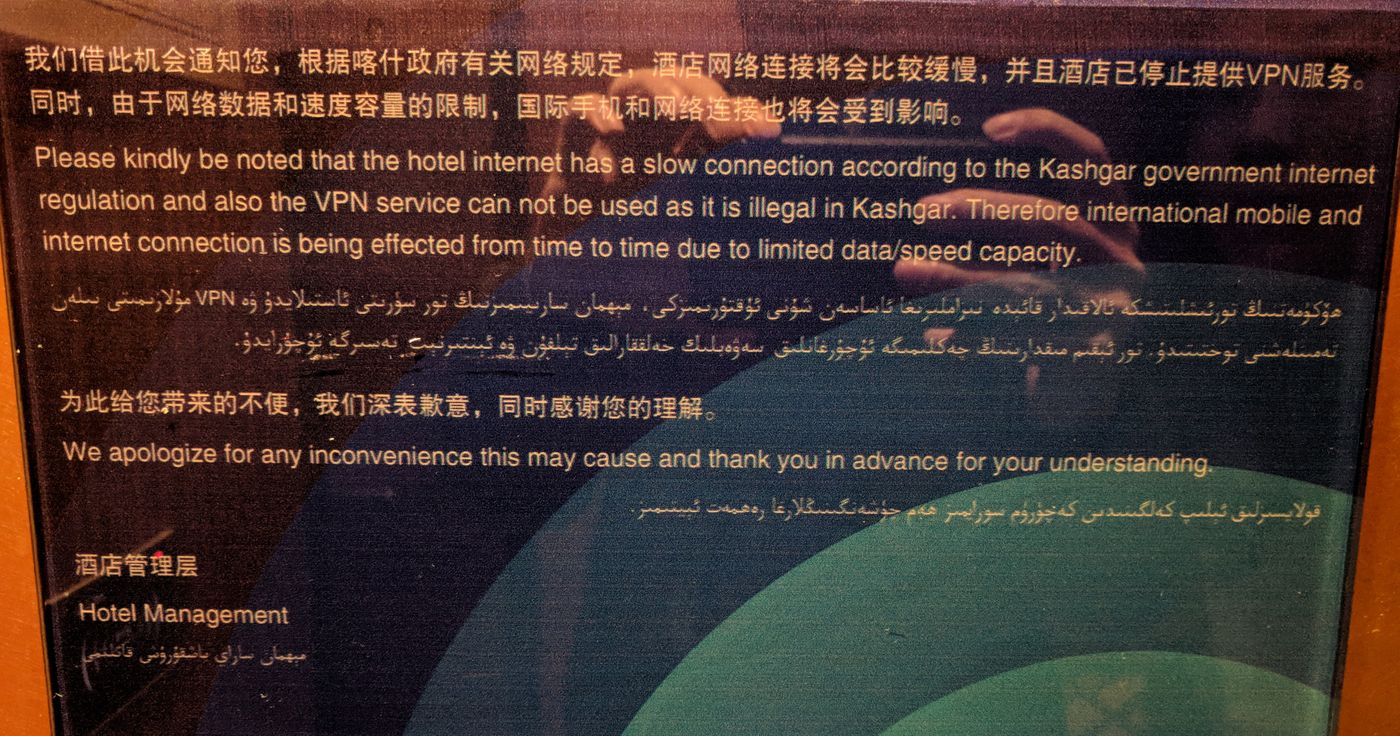

新疆的网速极慢,上传速度限制在几kb/s,4G网络需特权开通。但Shadowsocks可以成功翻墙,大概证明对Shadowsocks的封锁非不为也,乃不能也?

普通维吾尔人的生活与信息时代无缘。在乡下一户较富裕的维吾尔家庭做客,家里没有电脑、网络。S说,就算是在公务员系统工作的维吾尔人,也多不用智能手机,家里没有电脑,不上网。为了“避免麻烦”。

但P又说,通过地高新企业“援疆”带来的信息技术,新疆已成为了“高科技的试验场”。

他向我讲解“鹰眼”:用无人机对“危险分子”进行全天候监控,几个“危险分子”一聚头,即刻报警,警察就上门盘查。他说,这种技术已经在广泛运用。介于对技术可行性的怀疑,我保持将信将疑。P又告诉我,新疆的卡车都要求安装了一种智能控制系统。一旦检测到路线异常偏移,怀疑要撞人了,立刻断油拉闸。

七:新疆经济可以不发展

在喀什市外广州投资的交易园门外有一副巨大的标语,“新疆工作的核心是维护稳定和长治久安。”如果说决定内地官员政绩的主要因素是经济发展,决定新疆官员乌纱帽的大概就是“稳定”。“新疆经济可以不发展,甚至可以倒退。”P向我转述他听到的“最高指示”。

全疆高速公路限速40至60公里。戈壁滩上,地广车稀,路况极好,除了政府公务车可以遮牌超速,其他车辆只能龟速爬行。据说这是为了保证交通安全,一起车祸可能导致一个区域的交警脱警服。因此,相关部门大手笔安装了测速杆,每公里一个,作弊绕行几乎不可能。据司机说,不久前一位上海游客来疆自驾游,见路况如此好,驾车狂飙,回上海后被扣了54分。由于这些原因,去年新疆的大枣运不出去,内地超市的新疆大枣多被假货充斥。

新疆要求所有商店安装铁门,在营业时间也需从内锁住,有客人来再短暂开门。初到喀什,光天化日下,仿佛全市商店都集体打烊。在夜不闭户的塔吉克民族村落,这一政策也强制推行。这些生计的不便,令汉族人也颇有微词。

不过,对于近几年的变化,接触的几位汉族司机和干部都表示支持。他们认为,这一年新疆的变化很大。餐馆里放烟灰缸了,给汉族人提供筷子了,维族人不再那么蔑视汉人了,游客和女人可以进清真寺了。陈全国上任时立了“不出事”的军令状,确实两年多没发生暴恐事件,喀什从某种意义而言已成为全国治安最好的城市。他们认为,这归功于陈书记治疆有力,从根源上压制和改造维吾尔人。

八:援疆干部的维吾尔情人

Z是来自沿海某市一家国企的援疆干部,来疆一年半,时任当地某景区一把手,70后,外表温润成熟。那天晚上,S招来同为援疆干部的Z,请我们在当地一家高档餐厅共进“民餐”。和Z随行的还有一位漂亮的维吾尔女孩,Z言谈举止中对她颇为照顾。酒酣耳热间,Z打开了话匣。

Z作为景区领导,手下皆为貌美如花的维吾尔女孩——景区讲解员。该单位除了他,都是维吾尔人,且多数为当地世代居民。他初任此职时,不懂维语,根本没人理他。在党和政府的关怀指导下,经过一年,扭转了这一局面,将手下的小姑娘管得服服帖帖,还发展了西区最漂亮的一个女孩为情人。这女孩是当地显赫家族后代,思想新潮。Z工作之处与住所有半小时步行,常工作到深夜,没有车,这位女孩就陪他一起走回去。

Z毫不避讳与她的情人关系。他还有半年结束援疆,他说,我上有老下有小,当然要回去,如果早来十年,是光棍,就留在这成家了。干部S说,看来现在放开生育也没用,要放开婚姻,允许多妻呀。

我夸这位女孩真是酒中巾帼。女孩告诉我,新一代的维吾尔女孩也常去酒吧。我问她,和男孩一起去吗?她说,男生和男生玩,女生和女生玩,喝酒跳舞。我问她,会和汉族男生玩吗?Z插进来打断我们说,和民族同志不要说这些。

干部S说,前几年,维族女孩和汉族男人在一起,是很危险的。经过这几年的工作有所改善,但一些人思想深处还没转变过来。Z开始和这位女孩做情人的时候,经过当地一位德高望重、表现良善的维吾尔人店门口,那人对他怒目而视,后来还发短信警告他“不要碰维族女孩”。这表明,工作还任重道远。

饭后,我们驱车送这位维吾尔女孩回家。夜色之下,那是一片一眼望不到头的聚落。S笑称这些“都是她们家的”。她的家族可以追溯到三百年前。

九:老城区改造

Kashgar老城是一片四平方公里上下的区域,据称已有两千年多历史,位于喀什市中心。今天,老城内居住着近二十万维吾尔人。老城正前方中央竖立着巨大的毛泽东塑像,塑像前方为人民广场,背后为喀什市政府。

在干部T的指使下,美丽的维吾尔姑娘、西城之花古尔丽小姐带领我们参观了老城改造展览馆。过去几年,政府几乎推平了原来的维吾尔老城,按原有风格新建起具备现代化设施的老城,并对游客开放。

展览馆试图向我们证明,在改造以前,老城是一个不适宜人类居住的废墟。没有下水管道,没有自来水和电线。每逢下雨,洁白的维吾尔姑娘就得光着大腿,一桶桶向外倒水。据说,“水管墙上挂,解手墙上爬”,是居民形容老城生活的顺口溜。此外,喀什位于地震多发带,老城的土坯房不具备抗震能力。千百年来,维吾尔群众的生活都不能自理,他们的生命就像垒起来的鸡蛋一样脆弱。

于是,从2010年起,在中央领导的直接关怀下,融合古罗马、波斯、汉唐及维吾尔风格的千年古城迎来了末日。民宅和市集几乎被全部推平。按照“修新如旧”的原则,改造后的老城内部具备现代化设施、外部则包裹土坯。改造资金超过70亿元,其中老城居民自筹22亿元,其余为政府和企业投资。历经5年完成。

据说,在开始的时候,钉子户是有的,但看到改造效果图后,纷纷改变了主意。展览馆的小电影显示,最终,维吾尔群众对改造成果一致赞不绝口,他们对一切都很满意,特别是党的政策。

今天,老城的每个出口都设有门岗,针对的却是老城的居民——维吾尔人。维族人进出老城都要登记身份证,并接受安检,汉族人可以直接通行。在老城内,几乎每条街道都设有警察局或门岗,维族居民若不带身份证,在老城内寸步难行。傍晚,民兵操练的声音此起彼伏,在大街小巷进行队列训练。长官用维语训话,用汉语喊口令。装备防暴器材的辅警镇守在每个路口。老城中心的小广场挂着某社区“揭批大会”的横幅。老城仿佛成为了一个兵营,或者,一座惩教所?

抛开这些,老城仍是个生活气息浓厚的维族社区。茶馆内是悠闲的老人,用茶泡着馕吃,枯坐。街上弥漫着羊肉串的烟雾,五花八门的干果和食物沿街摆卖。维吾尔人聚在一团抽烟,小孩跟着民兵的队伍嬉戏模仿。夜里十一点,我漫步在老城的大街小巷,维族居民远远地看着我,或绕道而行,或视而不见,或悄悄张望,没有人靠近我。我仿佛第一次,感受到了“一等公民”的喜悦。

十:汉族干部也苦逼

接机的公务员是河南人,在喀什定居了20年。他说,近3年来,没放过假,春节都不放一天,自己已处于神经崩溃的边缘。

援疆干部S,援疆一年,没出过喀什市。深夜十点、十二点被抓回开会是常事。当地干部要参加“四同”,即下放到维吾尔人家里,同吃、同住、同劳动、同学习,食宿要给钱,一周四天。援疆干部次数少些。“四同”对象主要为亲属有前科的,或困难低保户。此君身为市领导,植树节去种了整整一天树。和内地官员相比,喀什的公务员生活在更大的高压之下,苦不堪言。S认为,这种巨大的压力,需要依靠内地输送、两年一换的援疆干部来维持。

大学生村官P,三年没放过一天假,深夜开会后睡在办公室是常态。他说,陈全国治疆以来,要求“一级战备常态化”。去年来,身边有公务员“被累死”,有的不堪重压辞职,甚至不办理辞职手续,直接丢掉编制“逃跑”。后来省里下了文件,禁止公务员辞职。他希望这样的压力能在一两年后“逐渐缓解”。

在一维族村口,一群愁眉苦脸的汉族姑娘提着锅碗瓢盆翘首以待。原来是市里的中小学老师下乡“四同”,“四同”的要求已经由政府部门扩大到了整个事业编制。P说,做这些姑娘的工作很困难,有些认为危险不肯来,有些来了又悄悄跑回去。我问,有什么危险呢?P说,前几年确实有危险。

世间众人皆苦,是谁的错呢?

一点结语

如果问我,新疆有没有“再教育营”?我会回答,我没有见到。但综合我所见闻的新疆政策,外媒的报道,联合国的报告,我倾向于认为,有。

如果问我,新疆发生的事,是不是和奥斯维辛发生的事一样?我会迟疑地回答,不是。我所见到的,是当局正在用他们认为正确的方式,去解决他们理解的问题,用他们认为的“进步”去帮助和改造他们认为的“落后”。这种出发点在一部分执行者心中是真诚的。

如果问我,这种政策是否合理?我会回答,不。一个民族或文明,有没有权力根据他们的价值观,利用国家机器,去改造另一个民族或文明?对“暴恐分子”们的改造,是通过法制的审判,还是文革式群众运动,加现代信息技术?那些被改造者,有没有机会发出自己的声音,为自己辩护?

令人忧虑的是,这种政策正得到新疆大部分汉族、甚至一些维吾尔族以外少数民族居民的支持。这也许源于以往的“弱势民族”对前任书记“柔性治疆”政策的不满。然而,当政治矛盾转换为民族矛盾,当统治者和人民的矛盾变成人民之间的仇恨,那就会造成朝代更迭也无法克服的深层矛盾。比如新疆,又比如,香港。

一锅水在火上煮,按住锅盖可保当下平安,但当压力更大的时候,当按住锅盖的力量减弱的时候,总是会爆炸的。依靠内地源源不断的经济、人力、科技援助,或许可以维持这样一种“新疆模式”。但当集权衰弱、改朝换代之际,被压迫者是否会彻底离心离德?

当国家主义者声称新疆主权的不可侵犯时,他们有没有关心过新疆的居民正在经历什么,他们有没有想过为这些“同胞”发声?按马克思的说法,“民族压迫实质上是阶级压迫,即一个民族的统治阶级在本民族内部实行的阶级压迫在其他民族中的延伸。”统治者对本族人民的压迫,和民族压迫,是互相转换的两个面。当我们对国内一部分人民的命运视而不见,这样的命运最终也会降临到我们自己的头上。