作者简历

鄂复明

鄂复明,1950年生于北京,1967年中断初中学业,落户内蒙古锡盟东乌旗牧区放牧,12年后随潮返京。待业期间经友人引荐参与民刊《今天》文学杂志的油印、发行及事务管理,半年后入职市公交长途汽车保修厂工人。1988年《今天》资料收藏人赵一凡先生病逝,遂接手《今天》文学史料收藏、业余从事整理及研究。2010年全部《今天》资料为香港城市大学邵逸夫图书馆以“特藏”入馆。2019年获四川大学中国诗歌研究院授予“金沙诗歌文献贡献奖”。

作者致编者

编辑先生:

友人转来贵处发表刘自立先生有关《九级浪》 一文,与我有些许关联,详情请见我在数年前发表的旧文《毕汝谐〈九级浪〉与赵一凡的“诺亚方舟”》……

感谢您对追溯历史所做的努力。我的本意,只在充实您所关注的某些史实,至于见诸网络,则深恐内中某些敏感字句会带来无妄之灾。因此请您酌情使用,比如文末注释2有关刘自立先生的陈年旧事,我在《史料与阐释》上刊载时便已自行删去。

鄂复明 敬上

编注:感谢鄂复明先生提供的珍贵文本,我们略作删节,分享如下。

原题:毕汝谐《九级浪》与赵一凡的“诺亚方舟”

作者:鄂复明

赵一凡

毕汝谐先生在“文革”前期(1970年秋)创作的“地下文学”中篇小说《九级浪》,为当代文学作者和研究学者屡屡提及,泰半源自诗人多多写于1988年可称之为信史的《被埋葬的中国诗人》;多多在谈到对那一代人的阅读和创作产生深远影响的黄皮书等文学读物时,将《九级浪》 与新诗歌运动启蒙者郭路生的名作《相信未来》和 “太阳纵队”成员甘恢理的《当芙蓉花重新开放的时候》并列且居其首。

然而数十年来这一作品的文本竟付之阙如,致使研究者在论及时无从深入;仅有的情节梗概则多引自“文革”艺术史研究学者杨健的相关著述。【注1】

前不久我向杨健先生求证,他答复:“……我是听人讲述的,我询问过毕汝谐,他说,他也只有残稿,送当代(应为‘现代’)文学史馆了。所以你这是唯一原稿了。如果可能请发我一份……”杨健先生当年历尽艰辛,在全国范围内搜寻“文革”文学史料,也终未获得《九级浪》的文稿,可见其在当年险恶的政治环境下,传抄范围极小且时间短暂,以致无从存世。

我近四十年后才介入《九级浪》文本的整理工作,缘于毕汝谐先生在2003年打越洋电话给昔日中宣部大院的邻居刘自立,为“文革”期间去他家找他弟弟“寻衅”,(毕先生坦承自己那年月“……闯下的祸事共计9999件”)向他郑重道歉,甚至记得刘自立当年引用某先哲的话来斥责他们这种小孩子式的胡闹:你们说的话“就像是在睡梦里嚼树皮”……

我和刘自立是北京二十四中(当时在其分校“外交部街中学”)初中同学,(同级不同班)【注2】他(生于1952年)比同届生要小上一两岁,而被其称为“小孩子”的毕先生(生于1950年)实际上还要长他两岁。

但我迟至2009年才读到刘自立接毕先生的越洋电话后,为他的《九级浪》撰写的长文《教我如何来想他!——毕汝协和他的〈九级浪〉》( 《博览群书》 2003年05期),这是迄今为止我所读到的有关《九级浪》最为独到而又详尽的评述。它与毕汝谐1999年6月发表在《黄河》月刊“关于《九级浪》的一段回忆”,在作品文本阙如的困境下,对于中国当代文学史的这一空白,无疑是弥足珍贵而又可信的填充。

毕先生在文末吁求:亟愿读者诸君助我寻找一份完整的《九级浪》,定当深谢厚酬。

受作者之托,刘自立也在一些知名网站为其广而告之,但却音讯全无,他以伤感的文字终结此文:

作为他的一个邻居,我帮助他在一些著名的网站上贴出了这个告示。

但是迄今无人响应。他们是否对《九级浪》感兴趣呢?

他们是否还记得毕先生这个人呢?

他们看到我上述所言,又会做何观感呢?

而对于我来说,有一句老话改一改,就成了今天的思念和思考——教我如何来想他!

由于我的孤陋寡闻,本以为《九级浪》早应与它同一时代的“地下文学”,如《第二次握手》等被坊间一版再版,甚或登临影视的大雅(俗)之堂。而赵一凡先生1988年辞世后遗留下来的微缩胶片,在我的书柜中静置了二十余年,其中就有《九级浪》手抄本的全稿(仅缺少第53页)。为此,我深感自责。

这一偶然的机缘,才使我关注到那原本只能留待后人去整饬的微缩胶片。至此,赵一凡先生在四十年前(1970——2010)潜心打造的“诺亚方舟”得以浮现。

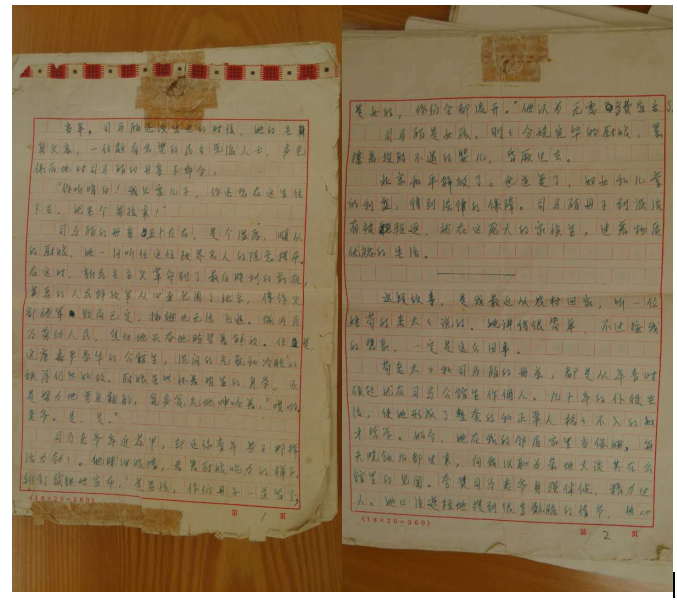

赵一凡先生1970年代初翻拍的《九级浪》手抄本微缩胶片及其洗印样张。(现藏香港城市大学邵逸夫图书馆)

北岛曾在回忆“七十年代”的《断章》一文中记述:他从赵一凡那里取走自己的《波动》手稿,数日后误闯一凡被捕后查封的小屋,在街道“小脚侦缉队”的拦阻盘诘下逃离,想到房间地上立着那台“代表当时最先进复制技术的苏制翻拍机”,深恐一凡会将文稿翻拍带来不虞之患。在那以举国之力恣意摧残文化的癫狂时代,一凡用它来制作违禁书籍和文稿的微缩胶片( 现经香港城市大学邵逸夫图书馆盘点共计1013片),试图以一己之力,营造救赎民族文化与记忆的“诺亚方舟”。

每每触及那盒很少翻检的旧物,对一凡这“堂吉珂德”式的壮举,心中泛起的仅仅是苦涩的记忆;只有读完《九级浪》胶片的录入文本后,我才深深叹服赵一凡先生的远见卓识,没有他来保存这一作品,如《九级浪》这至今不能见容于“主流”文学的重要文献,在当代文学史上只好流为传说,后世的文学史家有理由对一个没有文本的作品保持缄默甚至质疑。

2010年前后,伴随我二十余载的《今天》资料送交香港城市大学邵逸夫图书馆收藏在即,我在有限的精力和时间内将《九级浪》微缩胶片扫描为电子文件。我与毕先生素昧平生,旋即通过《今天》的作者诗人田晓青,与其文友刘自立联系,请他转告毕汝谐,商谈《九级浪》胶片的电子文件移交(当然是无偿的)事宜。(为安全稳妥计,我已将原件随同《今天》资料送馆收藏。)【注3】

毕先生很快给我打来越洋电话,但彼时他正羁绊于家庭琐事纠葛,感觉到他的疲惫和倦怠,加之电话语音故障,竟无法交谈,只好再通电子邮件。胶片文件将近800MB,当年的电邮传输极为缓慢,我打算使用网盘,但毕先生似乎不精于此道(大约以往诸事皆依赖秘书),遂安排我与他在国内的姐姐联系。后与毕蔚萱女士约在东郊“世贸天阶”的一家餐馆,将资料拷入她带来的笔记本电脑。毕女士当时曾邀请我继续来做《九级浪》胶片的后期整理工作,但我分身乏术,未敢应允。

至此,尽管在我心中卸下了一份重负,但胶片尚停滞在图片文件阶段,且翻拍时页面曝光不均以及原件手抄字体的辨识困难,《九级浪》的内涵,对我依旧是个谜。迟至2015年初,记得在写一篇文章时又提及《九级浪》,我不想再等待了,我决心利用春节期间乱糟糟的零散时间,来做这项繁琐枯燥但极有意义的录入工作。

随着图片上的象形文字逐个跃入电脑文档组成篇章,复原了那个被刻意忽略并即将被忘却的时代,我是这篇文学作品尘封近半个世纪后的第一个读者,但我只能悄悄存入电脑,将这从未正式发表过的作品传送给作者。其中尚有近千字的缺失等待他来填补。

《九级浪》创作于1970年秋,作者以“一场长达百日的青春热病”,迎来自己的二十岁生日,在那“连梦呓时都不得造次的严酷年代。数月前《出身论》作者遇罗克被枪决,杀榜贴满京都的大街小巷……”《九级浪》的内涵已远远超出一部文学作品的范畴,有文本在,有毕先生关于创作背景的详尽文字,在此无需我的赘述。

转瞬又是一年。当年“地下文学艺术沙龙”主人鲁双芹女士在做“70年代青春的记忆”回顾展时向我征集史料,有关《九级浪》部分我给毕先生发了电邮:

汝谐先生:近安!

北京“成蹊当代艺术中心”近期将举办《70年代——關於青春記憶》圖片展,鉴于您的著作《九级浪》的写作及传抄,是那一时期重要的文学活动,策展人通过鲁双芹女士向我寻求有关史料。我的本意原是:从现存“中国现代文学馆”您的原稿“残骸”、到赵一凡先生保存的手抄本微缩胶片,以及该书至今未能出版的现状,组成一条完整的史料链,用以告诫和警示后人:我们这一代人当年是如何阅读和写作的。由于展期仓促和缺少您的授权,我仅能向他们提供几页微缩胶片的扫描文件。

但我仍盼望能早日看到由您校订的完整版本,借助网络这一强大的信息工具,来完成这一夙愿。

毕先生回复:

复明君:你好!

承蒙抬爱,幸甚!

我一直努力寻找“九级浪”全稿,未果,很遗憾。谨此授权你做有关“九级浪”的任何事宜。多谢!

他在邮件中还讲:“半年来,迭遭不幸;家母仙逝,五内俱焚”……

我已从毕先生的文集中悉知:他为自由故,早年隐名埋姓,在外独自打拼,尊前不能尽孝。值此非常时期,不便打扰。尽管毕汝谐先生授权我来处置《九级浪》文稿事宜,但我所做的也仅限于为完善馆藏及供学者研究,在资料层面略尽绵薄之力。凡有关翻印、出版事宜均需与作者商谈。

根据赵一凡先生微缩胶片复原的手抄本文稿,尽管缺失的第53页中某些重要情节可能永远无从填补,但这对于读者尤其是研究者已是弥足珍贵了。让作者去复原久远年代的作品,恐怕也是勉为其难,历经近半个世纪,《九级浪》失而复得,如此残缺,不也正是时代的迹痕!

据毕先生回忆:他的《九级浪》手稿在七十年代中期为规避风险埋藏在颐和园一孤岛,过后“……掘出文稿,它已被雨雪沤烂大部分, 只剩残篇”,遂捐赠给中国现代文学馆。我联系到故友史铁生的夫人陈希米,请她转托中国现代文学馆原馆长陈建功先生,希望能得到这一“残骸”的照片,以为本史料增色。

恰值建功先生出差在外,他的夫人隋丽君很快帮助发来馆藏文稿的三幅照片。竟大大出乎我的意料之外,所谓“残骸”,竟然已被现代文学馆修复得如此清晰可辨。以我“得陇望蜀”的贪婪心理,请陈希米女士再度斡旋,希冀得到残稿的全部扫描图片,借以参照校订我的手抄本录入文档。

此后月余,在现代文学馆“征集编目部”计蕾和“信息部”刘鲁燕二位工作人员的大力协助下,遵照规定,在取得毕汝谐先生的“委托书”后,签署“协议书”,得以使用残稿共计120帧的扫描图片。

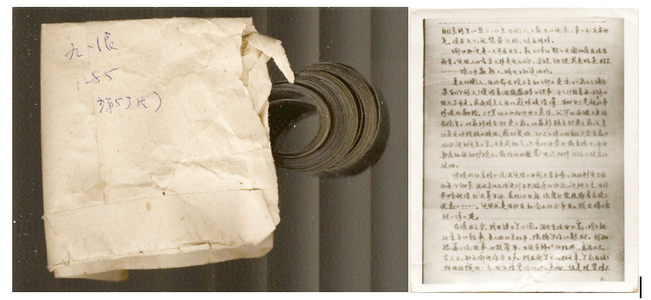

《九级浪》原稿“残骸”照片。(隋丽君提供)

中国现代文学馆收藏的《九级浪》残稿,是作者抄写在20X18规格红方格稿纸上的手稿,学者王尧先生曾撰文《覆舟之后的“玩主”》中称其为“颐和园”本。【注4】现存残稿页码标至第132页止,其间缺少第9、10和第15至24页,共计12页。实存120页。再经与手抄本文稿对照,发现第132页之后至文尾约缺失4页,故手稿全文应为136页。如此断续缺失多达16页(约占全文12%)的文稿,其可读性可想而知,这也是包括作者本人要去继续寻找手抄本的动因。

值得庆幸的是:我根据手抄本微缩胶片录入的文本,其中大量的缺失和谬误,经与手稿残稿互为参照,得到近乎完美的填补与校订,以至于我的手抄本录入文档在下一步的校订工作中,退而降至为框架层次。

手抄本微缩胶片原缺失的“第53页”,也从残稿中得到完整补缺,仅此项就增添约520余字。

我的录入文本中,因微缩胶片翻拍时曝光不均,造成边角处部分字体无从辨识甚至“消失”,以及原件的抄写疏漏,零散缺字共约300有余。这些缺字的90%从残稿中得到修正,剩下的主要集中在手稿残稿缺失部分的最后四页,由于无从参照,只好存疑。

至此,我已得到缺失仅为34个字的《九级浪》文本。

我甚至还存有一线希望:我猜测中国现代文学馆在修复这一藏品时,可能还保存着那些剩余的残片,从中得以进一步的修正。

手稿残稿较之手抄本在文辞上做了相当多的修正和润色。尤其是结构助词“的、得、地”以及标点符号的精准运用,在最初校订时我甚至怀疑这部最终定稿曾假以他人之手改订,但通读后彻底打消了我的疑虑:全篇不存在丝毫“XX式的”低级誊写错误。与之大相径庭的却是手抄本中的谬误百出。

毕汝谐先生虽是“老三届”的初中肄业生(由于文革爆发被中止了毕业升学考试)。但曾在“景山学校”等名校受过完整规范的中等教育,加之主动避开文革浪潮的自修及苦读,文字功底是毋庸置疑的。

《九级浪》手抄本(抄写人佚名),由赵一凡先生1970年代初翻拍微缩胶片。原件为135胶片负片,页码标注为1—85,原缺第53页,共计84张,现存于香港城市大学邵逸夫图书馆“《今天》文学资料特藏”。

根据包装纸袋上注明“缺少第53页”,推断此手抄本是赵一凡向他人借阅后翻拍,而非个人收藏。在赵一凡平反后公安部门全部发还的“查抄物品清单”上也未见有《九级浪》手抄本原件的登录。

赵一凡先生辞世已逾二十八载,谨以此些微成果告慰先生在天之灵。

2016.8.

根据WORD软件的字数统计功能,全文有效字数41095,综合校订后为42335。加上残缺字,在42500字以内,应属中篇作品,并非传闻为十万字的长篇。

文档中插入的红色阿拉伯数字是手抄本的页码标定(1—85)。

文档中插入的绿色阿拉伯数字是原手稿的页码标定(1—136)。

文档中的红色字体是对原稿笔误或疑似笔误的初步校订,以及对个别缺失处根据前后文字关联所作的试探性填充。空缺处则用符号□填充。

文档中的绿色字体是根据原手稿对手抄本的修正及补遗;保留这一痕迹是为方便研究者查阅原件。

文稿中大量使用着半个世纪前流行的语汇,本次校订未作任何注释,比如:包括当时的医务工作者,也将精神病症称为“神经病”。

全文未经作者审订。【注5】

注释:

【注1】杨健著《文化大革命中的地下文学》,朝华出版社 1993年出版。《九级浪》故事梗概见刘自立《教我如何来想他!——毕汝协和他的〈九级浪〉》(《博览群书》 2003年05期)文内引文。

【注2】“文革”初期,1966年8月6日,刘自立的父亲刘克林先生(老《大公报》主笔、中苏论战“九评”系列主要起草人之一),在被审查期间,从中宣部办公楼顶层坠亡,年仅四十二岁。父亲去世时,母亲尚在遥远的宁夏“干校”劳动,家中主事的只有还在上高中的姐姐,连骨灰也没敢要。1952年出生的刘自立那时不满十五岁,三个弟妹还要更小些。

自立性格狷介,颇具乃父文风,我们这三四十人的小团体(名称为“井冈山”),在近两千名师生的学校中独树一帜,由刘自立执笔发表多篇文章,为后来被判处死刑的《出身论》作者遇罗克的观点辩护,并幼稚地以马恩经典理论,质疑“文革”期间主政的校“革委会”和军训团的权力,因此深遭嫉恨,必欲除之。涉世不深如我辈,灾祸临头只在早晚之间。

(此处删去754字。)

在无从逃避的“上山下乡”浪潮到来之前,有一个自愿报名去内蒙古草原的机会。1967年11月我们一行五人,随同数百人的车队,辗转十数日,自我放逐到内蒙古东北部边陲牧区插队落户。转年夏季,在蒙古包里收到刘自立来信:他与四十三名青少年被“伟大领袖”钦批:少年狂热分子,一律释放。但“死罪已免,活罪难饶”,刘自立旋即被押送到吉林省扶余县一贫困地区,苦度半劳改式的生涯。

他父亲的冤案历经两次追悼会才得到彻底“平反”,两次摆放的都是没有骨灰的“空棂”始终也没搞清是自杀还是他杀。刘克林先生生前曾供职的《大公报》成为“文革”停刊后唯一一家至今尚未在大陆复刊的报纸;刘自立随知青返城后,进入以《大公报》旧部成员为主组建的《经济日报》,主持国际部,也算是子承父业吧。1980年代初,刘自立是《今天》杂志主要作者。刘自立不改初衷笔耕不辍,时有文笔犀利的史论与时评见诸媒体网络,进入本世纪初,曾被评选为“百名华人公共知识分子”。

【注3】 文革初期(1967)我即赴内蒙古牧区插队,其间短暂而有限的五次探亲假期,只偶然读到两三本黄(灰)皮书籍(我甚至抄写过《新阶级》全书),但我对京城的文学活动所知却近乎于零。十二年后(1979年初)返城,《今天》杂志已经在油印第二期,我极为偶然地与《今天》萍水相逢于草莽,却有幸接触到新诗歌运动的核心部分;《今天》触犯天条,被打入万劫不复的境地,我谨遵承诺与之厮守。1988年赵一凡先生辞世,我承接他的有关《今天》的全部资料,历经二十余载后,香港城市大学邵逸夫图书馆以“《今天》文学资料特藏”完整收存。

【注4】《覆舟之后的“玩主”》作者:王尧,原载《读书》2010.11

【注5】有关《九级浪》的全部史料,2017年初完稿后原定在《今天》首发,但因刊物更名为《此刻》之际,审稿未能通过而暂且搁置。后经上海复旦大学中文系陈昶老师斡旋,在复旦陈思和教授与哈佛王德威教授主编的《史料与阐释》第五期(2017.8)上以专辑刊载。

成书后,《九级浪》正文再经作者手订,做了完整的更正和补缺:

(此处略去395字。)

历时近半个世纪,“文革地下文学”《九级浪》终成完璧。

2018.4 补订.

附:2019年,四川大学中国诗歌研究院授予**鄂复明先生**“金沙诗歌文献贡献奖”

授奖词

鄂复明先生以对《今天》杂志及相关诗歌文献的守护和整理,获得首届金沙诗歌奖,即“金沙诗歌奖·2018年度诗歌文献贡献奖”。

鄂先生是《今天》事业的亲历者,更是《今天》诗歌文献的托孤之人,他以数十年不计得失的悉心照料,确保了《今天》系列文献,以及一段诗歌历史的真实、准确和完整。

鄂先生不是诗人,也不是文学教授,然而他的无功利劳动即是大诗,他的士君子古风和他的卓越判断力,可以感动和养育真正的教授。鄂先生获“金沙诗歌奖”,不是鄂先生的光荣,而是“金沙诗歌奖”的光荣,他树立标准,贡献文明。

鄂复明先生近影