4月8日的三联人文城市论坛上,中国当代建筑及城市评论家、清华大学建筑学院副教授、第一届三联人文城市奖架构共创人周榕,第一次讲述了关于历时11年的“中国十大丑陋建筑”评选背后的思考——互联网时代,谁来判定丑陋建筑?

“互联网时代,谁来判定丑陋建筑?”在第一届#三联人文城市奖#的#人文城市论坛#上,清华大学建筑学院副教授、知名建筑评论家周榕,结合他多年评选“十大丑陋建筑”的经验,谈了他对现代建筑的看法。#周榕 #建筑 #丑陋

口述 | 周榕

整理 | 孙小野

今天是我关于“丑陋建筑”话题的处女秀。在三联人文城市奖之前,我还担任过“中国十大丑陋建筑”奖项评选的架构共创人,我们在2010年10月左右开启了第一次评选。

当时评选丑陋建筑,是有时代背景的。这些丑陋建筑其实并不是集中出现于2010年,它们可能从90年代就已经开始“风起云涌”,但2010年是一个特别关键的年份,这一年被称为“移动互联网元年”。

移动互联网带来了很多网站和自媒体的兴起,然后带来了一股强烈的内容饥渴。以往这些丑陋建筑散见于中国的各个城市和乡村,由于有了内容饥渴,有了自媒体的自传播后,这个效应好像突然把这些丑陋建筑集中了在一起,形成了爆炸式的出现。

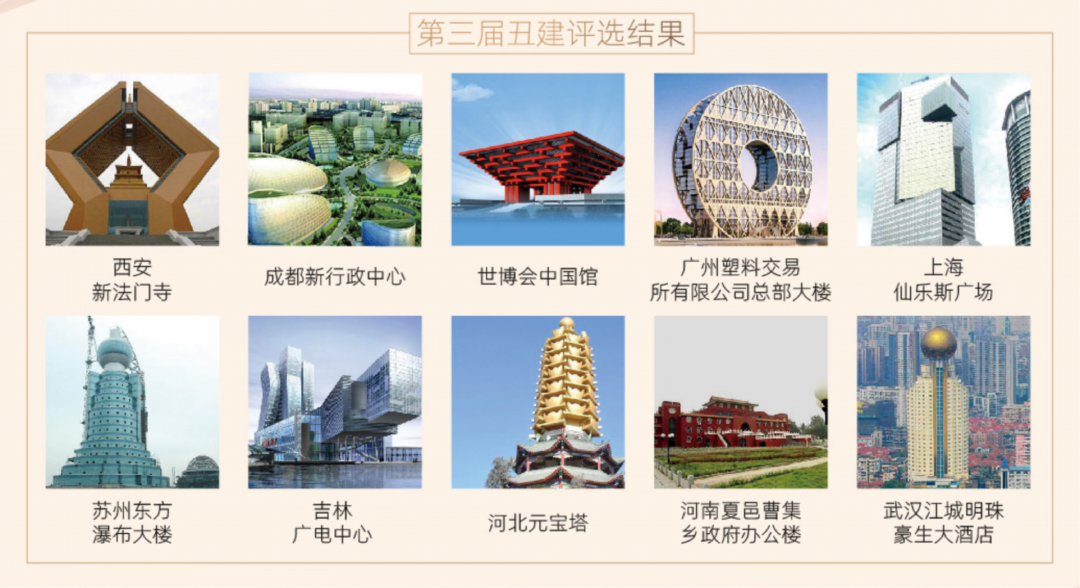

所以第一期的评选,就囊括了中国近十年来最丑的建筑,简直“不堪入目”。这也带来一个很大的问题,当时我觉得这一下就把丑陋建筑的矿挖光了,再做一届可能要等到十年之后。但是中国的丑陋建筑蕴藏之丰富,远远超过我们的想象,而且有一种越挖越多的感觉。我们这一锹挖到“金矿”上了,所以一直在做,到2019年是第十年。到第十年的时候我们不想再做了,我就在三联发了一篇文章,一下子点击率达到了40多万。

这件事带来一个副作用,因为参与创办了这个奖项,我这里变成了一个“举报箱”。我的朋友圈或者微信,隔三差五就会收到类似留言:“你看这个,明年能不能评上?”这个丑陋建筑奖不像三联人文城市奖,有很多人打破头都要抢,对于我们这个奖,很多人都会说,“老兄,手下留情啊,我这已经被网友举报了”等等,会有这样一些特别有意思的事。

但今天我并不是想让大家看个稀奇,好像丑陋建筑是一个很肤浅,纯粹娱乐化的事。其实任何一件事,只要持之以恒,积累的时间够多,在形成一个认知的生态之后,自然会浮现出一些很深刻的东西。从创办这个奖到现在,我连续11年,一次不落地参与了评选,我从中学到了很多东西,也引发了我很多思考。

首先,今天的建筑已经不是传统意义上物理的公共空间,它是一个虚拟和现实合二为一的,巨大的、扩展型的新公共空间。以前的建筑丑或美,最多只惊动你的邻居,现在的丑或美都可能忽然惊天下。而且它在虚拟公共空间传播领域里的影响力,远远超过在现实空间的影响力。以往我们都没有认识到建筑自身有媒介的作用,它其实可以作为一个社会共同体的媒介。

麦克罗汉有一句名言:“媒介即信息”。建筑以前不传达信息,是因为它的媒介身份和地位不显著。但是进入新公共空间之后,建筑作为一个社会共同体,媒介的地位飞快上升,它会成为一个向社会传播价值观的非常重要的载体。所以这些丑陋建筑,预埋了很多社会的价值取向。

价值取向不是说这个建筑本身的物理形态是美还是丑,这已经不重要了,重要的是预埋在其中的,社会价值观的信息。这些信息有些危害性极大,比如“贪大媚洋、崇权炫富、猎奇求怪、粗制滥造”。

什么建筑最能反映中国在过去的十年、二十年,最重要的时代精神?很遗憾,是丑陋建筑。我没有夸张,因为这些才是遍布在我们身边的、最常见的、最普遍的建筑。我们往往对此熟视无睹,但是看多了以后,它的价值观预嵌会潜移默化地影响我们的价值判断。当我们只能看到这些,我们的眼睛本身已经成为了“丑陋通道”。

选出来的丑陋建筑名单,只不过是一个集大成,将这些我们日常熟视无睹的东西呈现出来。每次评完以后,我都需要很长时间,才能把自己的心情和眼睛恢复过来。

大家能不能从这些评选结果中阅读出价值观的预嵌?比如北京兴创大厦,就是梦露大厦的下半截儿,长高一点就是梦露大厦。我觉得这就是所谓的“崇洋”,现在流行什么东西,他就要去学,但又变成东施效颦。再比如成都的地标性建筑——新世纪环球中心,就是典型的“贪大”。张永和老师讲过,城市综合体对城市的破坏性极大,在它周围大概三平方公里之内寸草不生,其他的商业生态都会被它扫除殆尽。但你平时经过它的时候感觉不到它的危害,因为你已经熟视无睹了。还有杭州的两个建筑,一个太阳和一个月亮的“日月同辉”,分别入选了两届的丑陋建筑……丑陋建筑十年间一共评选出了99个,其中广州圆大厦两度入选,众望所归。

但我今天不是为了让大家眼前一黑,哈哈一笑,我今天要讲的是丑陋建筑背后,蕴藏着一些我认为很深刻的问题。

第一点,官式山寨背后的百年文化彷徨——“向西走”VS“回头看”。

丑陋建筑在前4、5届有一个非常鲜明的特点,每一届都会出现一两个“官式山寨”的作品。中国建筑在历史上分两种,一种是官式的,一种是民间的。官式建筑有一套特别严格的形制规矩,比如《营造法式》《营造则例》中提到的内容,这其实代表了当时执政官府的价值观。建筑作为一个文明的价值本底,它就像压舱石一样。船行得稳,这底下得有压舱石,建筑就是我们文明的压舱石。

但是这个文明的压舱石,在过去的二三十年都变成什么样子了?我们发现一个特别有趣的现象,在区一级的政府,在那个年代疯狂地山寨美国的国会山,而乡镇级的政府在疯狂地山寨天安门。

这背后其实有一个很深刻的道理:我们文明的压舱石在1900年以后,发生了巨大的变化。1900年,庚子事变、八国联军入侵,后来在1901年又签了辛丑条约。这个时候对清政府的心理冲击极大,所以1904年清政府开始新政,新政包括放开党禁、报禁,兴办国会等等。

这其中有一个非常重要的举措,很少有人意识到,它的影响超过了100年。这个举措就是“废科举,兴学堂,旧衙门改成新政府,凡是官办学堂建筑和政府建筑,都采用西洋形式”,也就是说都采用西洋古典形式。当时我们打不过别人,实在被欺负得太惨了,怎么办?就跟他们“认祖归宗”,认成一家吧。于是官式建筑采用的基本形制不再是老祖宗传下来的东西了,完全变成了西洋式,这在中国历史上从未有过。

这套东西毒害之大,让我们文明的压舱石彻底压不住仓了。所以100多年以来的中国建筑,从近现代到当代建筑发展,一直没缓过来——因为我们搞不清应该采用什么样的一个建筑形式,什么样的一个文明倾向去做设计。

所以清华北大的校园,风格分歧如此之大。清华是一个典型的西洋式校园,而北京大学(原燕京大学)是一个中国古典园林式的校园。大部分人不知道,这两个校园其实是同一个建筑师设计的,而且是一位美国建筑师,叫做亨利·墨菲(Henry Killam Murphy,1877-1954)。

这两个校园是紧挨着设计的,1919-1921设计了清华大学,过了三年,1924-1926就设计了燕京大学。两个校园完全不一样,因为清华大学当年是国立大学,由政府出钱,所以必须按西洋式来做;而燕京大学是教会学校,教会学校在经过庚子事变之后,要怀柔中国人,所以采用的是中国的传统风格。这两种建筑背后,是一个如此深刻的价值观之争。

而这两条线索到建国以后,到改革开放之后,一直到今天反反复复——政府一直也没有搞清楚,中国建筑的取向应该走哪条主线?所以才会出现类似安徽的区政府山寨白宫,河南乡政府山寨天安门这样的情况,这就是一百多年前留下的祸根。

第二点,我想聊聊“象形建筑”有原罪吗——城市里为什么不能随意盛放“大莲花”?

象形建筑是丑陋建筑中的主力,中国象形建筑创下全球之最,没有任何一个国家像中国这么酷爱象形建筑。万达每一个文化城都是丑陋建筑的最佳候选,比如模仿一个鼓、一个青花瓷等。当然,丑陋建筑的评选也有一定效果,“大螃蟹”在上榜后,被当地政府责令拆除了。

还有恒大的大莲花,这是去年的一件大事,当时恒大已经宣布要开始建设了,我基于基本的责任感写了一篇文章,发了在三联上,点击率也很高。在我那篇文章下的留言里,有1973个人支持我的观点,还有1239个人反对我的观点,是3:2的关系,这就是我们现实。但这不是一个简单的美和丑的问题,这背后是我们能不能进入现代世界观的问题。

用国徽来举例,张仃先生当初设计的初版国徽中出现了很多错误,例如开间数量、光影关系等,但最重要的问题是,他将天安门画成了一个一点透视中看到的真实形象。而梁思成、林徽因先生设计的这一版国徽,其高级之处在于,天安门被呈现为三视图中的正视图。正视图是一个抽象图,意味着人站在无穷远处,以平行的光线,反应在理念头脑中的存在物。这是现代空间最基本的空间观——它不会因为某一个人的站点而变化和歪曲,这就是理性。

如康德所说,“你要有勇气在一切领域使用理性”。将理性遍布所有空间,是我们现代空间最基本的格局。在每时每刻,比如当你使用硬币时,看到这个国徽,你就知道自己是在现代空间的启蒙之下,知道这个世界是确定的、理性的,不会忽然因为一个想象就变得不可测。这是我们现代社会的一个基本的空间本底,是现代建筑学最基本的一个价值基石,也是现代建筑师的一个通用语汇。

我们已经看惯了自己的国徽,可能感受不到美丑。但是对比一下其他国家的国徽,就会发现我们的国徽是多么的高级。为什么发展不同,从国徽就能看出来,因为它们还没有进入一个现代的世界。再看看在40年代末建国的一些国家,他们描绘的还是一个写实的东西,这说明他们还没有进入现代的空间格局。

回到大莲花的话题,写实不是美不美的问题,是它让我们又回到了一个偶然的境地里。在这样的境地中,某一个人的意志会决定城市里那么多人的命运,它是不可测的,这里面我觉得最大的危险在于历史的倒退。我去过印度,觉得特别可怕,因为我看到了几十年前中国的状态——没有能力进入理性的现代空间里。中国人好不容易进入到理性的现代空间里,难道又要被大莲花拖回来,把我们拖回到一个充满着不可测的、心血来潮的城市里面去吗?

最后,说说外国建筑师的连续三次滑铁卢——当代中国空间自省与众目睽睽下的文化暗战。

最近三届的丑陋建筑评选,都是国外建筑师领衔:安藤忠雄设计的上海国际设计大厦,丑得一目了然;加拿大萨夫迪建筑事务所设计的重庆来福士广场,建成之后将渝中半岛整个毁掉,重庆最重要的朝天门码头荡然无存;还有英国SCA事务所设计的广州融创大剧院,丑到不能多看。所以从这些作品中,我们应该开始反思,对于国外建筑师的迷信,应该画上一个休止符了。

至于某城市最近评选的“新十大文化建筑”,它们算不上丑,但就是抑制不住的平庸。平庸,反而变成了我们这个时代一种最大的恶。一个建筑盖好之后,可能要跨越一代人的寿命,持续地在我们的城市里面长存。这样一些平庸的建筑,其实是对城市巨大的浪费。

这次“新十大文化建筑”的创作本身是一个为城市“立魂”的非常好的机会,但就这么浪费掉了。然后又变成了一个没有灵魂的、平庸的躯壳在游荡。

最后我想说,丑陋建筑的评选绝不是以娱乐大众为目的,这背后其实有非常多深刻的东西,希望大家在一笑之后,能陷入深深的思索当中。