第一章:背景

征服关系和殖民主义是新疆近代史的两个重要课题。自清朝起,中原政权一再试图宣称对新疆和其众多原住民群体的主权。跟随2001年美利坚合众国“全球反恐战争”的脚步,中华人民共和国开始将维吾尔人的异议和反抗归为“极端主义”和“恐怖主义”。1

2009年七五事件后,全中国发生过几起由维吾尔人主导的暴力事件,有些出于抗议,有些则属于恐怖主义性质。2之后,共产党的高层领导人将新疆的动荡局面归咎于所谓“三股势力”,即“恐怖主义、极端主义和分裂主义”。3许多国际专家认为在叙利亚和巴基斯坦确实存在少量维吾尔武装分子,但他们几乎不对中国政权构成直接安全威胁。4然而,这一观点在中国国内的话语体系几乎没有存在的空间,而近年在中国国内推动了新疆政策的则是种族歧视、定居型殖民主义,和当局对“不稳定因素”的非理性的恐惧。5

2014年4月,习近平访问新疆后表示大面积维吾尔社会已被伊斯兰极端主义感染,6并呼吁党政干部像对待老鼠一样对待“暴力恐怖分子”:“打早、打小、打苗头,以迅雷不及掩耳之势、用铁的手腕予以毁灭性打击。”7

2014年5月23日,根据中央党委和国家反恐怖工作领导小组(一个由公安、国安和武警高级官员领导的跨机构工作组)的决议,新疆党委在自治区启动了为期一年的“反恐严打行动”。8据《人民日报》报道,新疆自此成为全国反恐运动的“主战场”,并将采取“全民动员、超强硬措施和超常规特殊手段”。92015年1月,时任自治区书记张春贤领导的新疆党委宣布将反恐运动延长一年10,11。2016年8月,“柔性治疆”的张被解除职务12, 13。

来源:新疆维吾尔自治区在和田举行反恐维稳誓师大会 / 天山网 2017年2月17日(链接)

接替张春贤的是前西藏自治区党委书记陈全国。14他以维稳优秀而著称,在新疆和西藏都用亲自暗访抽查的策略来防止下层官员在维稳工作上掉队。15英文研究界普遍认为在他的领导下,自2017年春天以来, 新疆有几十万到一百万维吾尔人和其他原住民被抓捕并关押在中国当局设立的众多“职业技能教育培训中心”中。16

这些拘留营在官方话语体系外中被称为“再教育营”。陈全国指示,再教育营要做到以下几点:教育要像学校一样,管理要像军队一样,保安要像监狱一样。17在新疆,人们常常因为无关痛痒的原因被拘,比如使用过某文件共享应用程序来下载音乐。18被拘的人无法诉诸法律,并且要接受思想灌输,以及生理和心理折磨。19

2017年的再教育运动是2014年反恐运动的延续。不过,在陈全国的带领下,2017年的运动有一个独特的五年计划。它的目的是彻底改变新疆社会:“一年稳住、两年巩固、三年基本常态、五年全面稳定”。2021年底,再教育运动将进入规划中的“全面稳定”阶段。20此外,和2014年的反恐运动相比,2017年的运动扩展到了社会的更多方面,包括大规模强迫劳动、21强制节育措施22和更密集的思想灌输。23

和田地区万名教师集体发声亮剑宣讲宣誓大会在于田举行 / 于田县微信公众号(于田零距离)2017年6月16日(链接)

由于2014年的反恐运动和2017年的再教育运动在范围和强度上有很大不同,本文尽可能地将二者分开讨论。许多专家认为,这两个运动叠加在一起已构成反人类罪24或种族灭绝罪。25

在国际社会的批评声中,新疆官员称大多数再教育营的“学员”已于2019年底被释放。26一些证据表明,一些安全级别较低的设施已经停用,27被拘留者则被转移到强迫劳动项目或“社区管控”(类似于软禁)之中。28官方统计数据还显示,自2019年以来,刑期漫长、缺乏证据的判决在新疆数量激增;29同时,卫星图像证据显示高安全级别的监狱不断扩张。30许多生活在国外的维吾尔人表示,他们有多个家庭成员被判刑,有些人的刑期长达 10—20 年。31

第二章:大型政治运动的回归

从概念上而言,把当前发生在新疆的人权危机和世界历史上其他的人道主义灾难作比有深远的意义。然而,研究人员也必须在中国国内历史和政治的框架内评估2014年的反恐运动和2017年的再教育运动。在新疆,大规模监禁、再教育营和劳动改造等政策标志着毛泽东时代的大规模政治运动和极端运动式治理的回归。32

在大规模运动中,中国领导人经常把外来思想的涌入视作对社稷存亡的威胁。33在新疆问题上,中共认为维吾尔人的异议或反抗源于极端主义这一“毒瘤”或“病毒”。34因此党和政府必须团结和动员社会上的各个方面来一起对抗看不见、摸不着的敌人。在文革期间,敌人是“黑五类”;在新疆,敌人则是“三股势力”。毛泽东口中的“两面派”一词35也在新疆流行起来。许多少数民族在被指控为“两面人”后被判刑。两面人指那些公开支持党、私下里却批评党的人。36

以往的运动仪式也回来了。新疆有的官员因为背不出陈全国的语录而受罚,37居民们被要求齐喊对党忠诚的口号,并祝愿习近平主席身体健康。38

阿合雅镇召开“两学一做”学习教育常态化制度化推进会暨在农牧民党员中开展“三感恩、三祝愿” 活动启动仪式 / 阿合雅镇微信公众号(阿合雅零距离) 2017年6月14日(链接)

2014年,习近平曾亲自下令让新疆的官员使用毛时代手段,鼓励邻里相互告密。39此后,新疆各地纷纷举行“揭批”40和被称为“发声亮剑”的公开效忠宣誓仪式,41以及大规模“公判大会”。42, 43在公判大会中,嫌疑人在众目睽睽之下被游街示众并判刑。44这种群众性的政治作秀在1988年被取缔,此后在中国其他地方偶尔出现时也饱受谴责。45历史学教授余凯思(Klaus Mühlhahn)曾在2010年写道,公判大会长期以来都是“中国刑事司法中最具争议的因素”之一,使中国无法靠近国际水准。46

中共高层官员从一开始就视新疆2014年反恐运动为一场政治运动。2014年8月,时任新疆党委书记张春贤在一篇文章中写道,这场运动“决不是打几个暴恐分子的事,而是一场反分裂、反渗透、反颠覆的严肃政治斗争”。47

运动式治理是一种紧急状态下的治理方式,需要集中资源、动员群众并暂停常规的官僚职能。48在2012年习近平上台之前,许多学者认为尽管运动式治理持续存在于中国的政策制定中,那些以巩固政治忠心为目的的群众运动已基本消亡,取而代之的是更受控制的、精心管理的运动,目的多为促进经济发展。49

但是在新疆,中共再度使用大规模政治运动对社会进行彻底改造,以人工制造出忠诚、服从和稳定。与反右运动、文化大革命和1983年的“严打”运动相比,新疆的大规模政治运动沿着民族和宗教两条线展开;期间共产党的实力、资源和权力都远大于从前,并拥有着卓越的监控技术。同时,运动中的新疆仍和世界紧密相连。

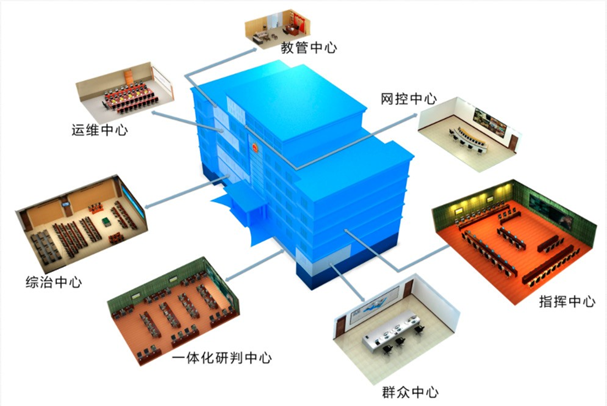

政法委反恐维稳指挥部解决方案 / 威视讯达(来源)

在新疆也在全国,中共党国表现出一种对大规模政治运动条件反射式的依赖。许多学者认为,运动式治理是当代中国政策制定的一个核心特征。50社会学家冯仕政视运动式治理为中共革命历史的遗产。冯指出,运动之所以发生,是因为党的领导人认为他们的想法具有先进性,因而有责任将更好的思想直接“灌输”进民众脑中。51法学教授郎佩娟则将当局频繁进行运动称为一种“政治习惯”或“迷信”。52

社会学家周雪光在2017年撰文指出,运动式治理和“常态化治理”这两种对立的手段长期在中国交替并存。53运动可以被看作一种工具:当党国认为庞大的官僚机器出了问题时,会采用运动的方式来纠正。周雪光称,在中共70年统治当中,许多官僚结构为适应了运动的需要而变化,一些运动手段也转变成了常规。

经济管理学副教授李辉有着类似的看法,她认为政治运动最终反映的是党国所期待的治理结果与当前行政能力之间的差距。她在2017年的一篇文章中写道:“持续有效性的常规治理是一种理想状态,可以无穷接近,但并不能完全实现。与之相比,运动式治理的存在就现阶段而言可能是一种常态。”54在哈佛大学研究中国政治历史的美国学者裴宜理(Elizabeth Perry)和德国汉学家韩博天(Sebastian Heilmann)称运动式治理为“游击式政策风格”,特点是“秘密、多变、迅速和意外”,与“政治问责、法律一致、程序稳定的民主规范”形成明显的反差。55

理论上而言,毛泽东之后的每一位中国领导人,包括邓小平56、江泽民57和胡锦涛58,都对政治运动持相似的消极态度。习近平的直系亲属在文化大革命期间经历了监禁、再教育、死亡和酷刑折磨59,他本人曾批评运动“劳民伤财”。1980年代,据说习曾问同事:“咱们国家在这方面吃的亏还少吗?”60

鲍彤忆文革:习仲勋是毛泽东“大大的受害者” / 美国之音 2021年5月(来源)

在大规模创伤和伤害的循环往复中,新疆的运动带有习近平的印记。在2014年至2020年期间,习近平至少三次在讲话中宣称“中央关于新疆工作的大政方针完全正确”,“必须长期坚持”。61

七年过去了。共产党对维吾尔人的打压并没有像过去许多运动一样几年后就失去动力。62相反,当局试图永久地重塑新疆社会,并在2021年底前达到“全面稳定”的完美状态。这与周雪光的理论相符,即运动式治理可以过渡转化成为新的常规。63

当地居民也担心这些运动可能已经成为新疆生活的新现实。“这种情况已经持续了六年,”来自新疆的汉族留学生孟优(Meng You,音)在2020年对人类学家白道仁(Darren Byler)表示,“所以感觉它可能会持续很长时间,尽管这种方式是不可持续的。每个人都不高兴。”64