相关阅读:

进入伊斯兰国,他后悔了

维吾尔人艾力普(化名)决定逃离家乡──新疆哈密。

2013年的一天,他告别妻儿,直奔云南,四处寻找蛇头,而后取道东南亚,徒步穿越泰国,辗转抵达土耳其。在伊斯坦布尔生活一段时间后,又被一个“机缘巧合”下认识的维吾尔人带至“生活会更好”的伊拉克境内,艾力普就这样踏进了伊斯兰国(The Islamic State, 下文简称IS)。

不久,他后悔了。

不愿透露更多在IS生活的细节,艾力普只告诉端传媒,他很快发现那里战事炙热,一不小心就会性命不保。他觉得自己并不是个能够“完全奉献”的穆斯林,那样恪守伊斯兰教法的社会也不适合他。于是不到半年,他再次选择逃离,趁当时土耳其边境管理尚不严格,从IS逃回伊斯坦布尔。

如今,艾力普和追随他偷渡出新疆的妻儿住在伊斯坦布尔,经商为生。

世界维吾尔代表大会(World Uyghur Congress)常驻土耳其开色利(Kayseri)的副主席萨伊特(Seyit Tumturk)称,近两年,如艾力普这样从中国逃出,进入土耳其的维吾尔人大约有8000–10000人左右。

这些“外逃的维吾尔”中,有一些被安置在土耳其中部安纳托利亚地区的开色利城,另一些留在伊斯坦布尔,主要生活在靠近城西国际机场的区域,如Zeytinburnu和Sefaköy。

世界维吾尔代表大会

简称“世维会”,总部设在德国,主席为热比娅.卡德尔。世维会称新疆为东突厥斯坦,他们强调秉持联合国宪章“民族自决”的原则,提倡以非暴力形式进行抗争,不支持、不鼓励、不行使武装战争形式争取独立。世维会被中国政府视为进行国家分裂活动的组织。 (资料来自维基百科)

艾力普毫不讳言他初到土耳其时的失望。在这个失业率常年停留在10%以上的国家,偷渡者谋生绝不容易。原本对土耳其的美好愿景很快被拮据的生活打破,这是促成艾力普愿意去伊拉克”寻找更好生活”的主要原因。

54岁的维吾尔人阿布都拉罕(Abdulahim)出逃则是为了“更有尊严的生活”。 由于在家乡伊犁(新疆北部城市)“没办法有尊严地生活,更没法正常地过伊斯兰宗教生活”,阿布都拉罕逃至土耳其,现居开色利。

与他一起住在开色利的,还有1000名左右维吾尔人,他们逃至这里后,被安置在几栋五层高的公寓中。毫无特征的方形楼宇外,是宽阔的马路和异常笔直的白杨树,这景色与几千公里外新疆城市中寻常小区的景致颇为相似。

不止气候与城市特征有相似之处,由于同属突厥民族,语言相近,新疆维吾尔人对于土耳其一直存有亲近感甚至归属感。因此,近年维吾尔人出逃的目的地多选择土耳其。

“外逃维吾尔人”在土耳其的生存方式大致可分为三类。第一类是少数,这些维吾尔人在土耳其有亲戚朋友,可以通过关系寻得工作,生存下去。第二类也是少数,他们性格较为独立,有经商头脑,可以很快适应土耳其当地社会生活。第三类“外逃维吾尔”则是大多数,由于受教育程度不高,人生地不熟,他们到达土耳其后大多没有工作,靠偶尔打打零工和社会救济维持生活。

值得注意的是,在开色利,妇女与孩童占有非常高的比例。穿着遮盖全身、只露眼睛的黑色罩袍,开色利的维吾尔女性称,逃到土耳其是“为了小孩的教育”。她们解释,在新疆,没有能够学习传统伊斯兰教义与维吾尔民族文化的环境。在开色利的安置区,他们成立了自己的学校,教孩子读《古兰经》。

但外逃者很快发现,土耳其远比他们想像的世俗,满目的西方现代化特征冲击着他们追求伊斯兰宗教保守生活的心。

新加坡南洋理工大学一名反恐学者向端传媒透露,或许是利用了这种失望心态,不少组织对这些初到土耳其的维吾尔人,进行有针对性的宣传。拍摄音视频档,展示穆斯林正在叙利亚过着更为宗教正统的、平静幸福的生活,最终目的是吸引观者加入IS。

中国政府与国内学界的普遍观点是,对维吾尔人“外逃”的鼓动,实际上从新疆境内就已经开始,而IS及其宣传网络更可能是真正的鼓动者。

如艾力普这样,受到鼓动进入IS又逃出来的人只是极少数。在土耳其首都安卡拉研究维吾尔问题的学者透露,现在进入IS和叙利亚的维吾尔战士总计可能超过4000名,已经战死的超过500名。这个数字远远超过中国官方此前提及的数目,但尚没有其他信源能够交叉验证这一说法。

中国官方只有两次直接或间接地提及参加IS的维吾尔人数目。2014年,中国政府中东问题特使吴思科援引国外媒体消息称, 大约有100名中国籍公民在中东作战或接受训练,其中主要为“东突分子”。2015年初,马来西亚内政部长在与中国公安部副部长见面后,透露中方提及”有300多名中国人以马来西亚作为中转站,前往第三国,再加入IS。”

据这个土耳其讯息源称,这4000多名维吾尔人分属不同军事组织;大部分加入IS,也有颇多人加入叙利亚反抗军的行列,甚至也有少量加入叙利亚政府军。不论为谁而战,共同点是他们同时接受了战场武装训练。

世维会副主席萨伊特对端传媒说,他和工作伙伴正在尽力说服迁入开色利的维吾尔人不要前往叙利亚或IS,而是留在土耳其过“正常的生活,让小孩受正常的教育”。

但只靠救济并非长久之计。未来何去何从,被安置在开色利的维吾尔人尚无定论。

现在,定居伊斯坦布尔的艾力普一边帮人做房屋买卖仲介,一边与人合伙开办馕饼(一种新疆食品)工厂,批发分销到伊斯坦布尔的零售杂货店。他同时还前往中东其他国家,将土耳其的货品出口贸易到沙特阿拉伯与卡塔尔。他的妻子也十分勤奋,两年前开始在家中做手工。如今一家人已经筹到钱在伊斯坦布尔买房子。

相对其他“维吾尔外逃人士”,艾力普一家人的境遇算是十分幸运。

逃亡之路 命运不在自己手中

与艾力普相似,在土耳其寻找“正常宗教生活”的阿不都拉罕也是取道东南亚最终抵达土耳其的。他与一个朋友于2014年持有效中国护照,从广州申办马来西亚旅游签证,后出走至土耳其。

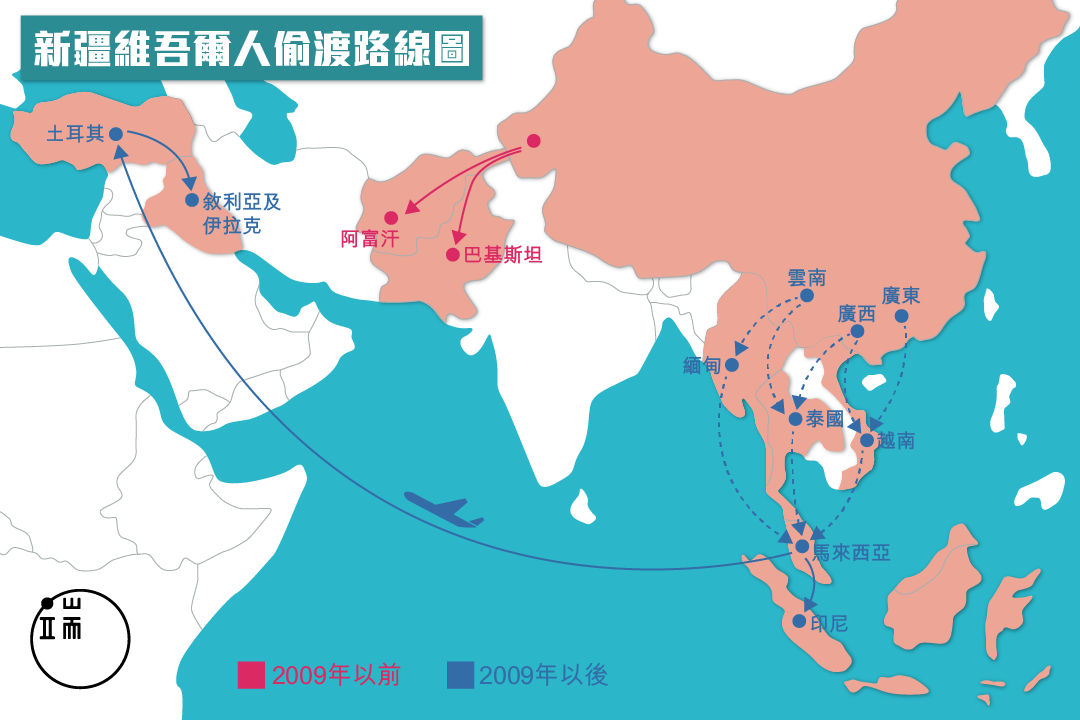

据前文提到的新加坡学者介绍,911恐怖袭击以前,维吾尔人非法出境,主要是跨越新疆西部边境,抵达中亚、阿富汗、巴基斯坦等国。但随着中国与西边邻国反恐合作升级,从西线“外逃”变得困难。

此后,维吾尔偷渡者转向中国南部边境省份,像是云南、广西、广东。有鉴于西线严酷的反恐氛围,南线成为偷渡的另一个选择。于是,东南亚成为维吾尔人“外逃”的必经之路。

准备出逃的维吾尔人常常变卖农田财产,倾其所有交付蛇头,但他们接下来的命运则已经不在自己的掌握之中。

这一家17人手中所持护照上“国籍”一栏,全部填写的是“Turkish”(土耳其人),而出生地一栏则为“XinJiang”(新疆)或“Kashgar” (喀什,新疆南部地区)。

2014年,泰国政府在国境南部丛林中发现了约400名维吾尔人,当时他们正在逃往土耳其途中。除100多人逃走外,其余300多人被关进泰国南部的数个难民营。

联合国难民署亚太地区发言人Vivian Tan接受端传媒采访时介绍,这批难民当时自称是土耳其人,并表示希望回到土耳其。

这些偷渡客中,Tekmakan Ashan一家17人在2015年3月的偷渡审判进程备受关注。这家人的代表律师Worasit Piriyawiboon接受端媒体采访时表示,案件审理期间,泰国一直收到中国政府的压力:“中国方面每周会给泰政府发送很厚的政府间档案,以证明这些偷渡客来自新疆,但土耳其政府方面则对此保持沉默。”

端传媒记者看到这一家17人手中所持护照上“国籍”一栏,全部填写的是“Turkish”(土耳其人),而出生地一栏则为“XinJiang”(新疆)或“Kashgar” (喀什,新疆南部地区)。

事后,中国官方公开指责土耳其驻东南亚地区的使馆人员协助“维吾尔人外逃”,为他们提供旅行证件与其他便利。

在两国政府漫长的举证过程中,这些前途未卜的维吾尔人,居住在曼谷非法移民拘留所中三幢三层高的楼内。这里共关押着约1500多个来自世界各地的偷渡者。每间房内约有60到80个人,有的牢房甚至关押上百人,每人平均的活动空间只有一平方米。闷热的房间里只有简单的风扇设备,被关押者洗澡、睡觉、吃饭、祈祷、看书读报都在这里。室内没有电话,但允许探视、送钱,以供关押者在拘留所内购买简单的食物用品。

经过数月的审理,这家人及170多名偷渡的妇女和儿童于5月至7月先后被送至土耳其。而另外的109名维吾尔偷渡者(主要为男性)则于7月被遣返中国。至本报道撰写时,他们仍被拘留在新疆首府乌鲁木齐等待处理。

另一群在马来西亚被发现的维吾尔人命运则完全不同。

马来西亚人权组织人民之声前执行长叶瑞生向端传媒分析,这次马来西亚反常行为很可能与马来西亚面临的人口贩卖评级相关。

2014年10月,马来西亚警方在首都吉隆坡郊外两个公寓里,分别拘捕了90名与65名来自中国的维吾尔人,其中有79名个成年人与76个儿童。

目前仍居住在其中一处公寓的住户向端传媒回忆,这些维吾尔人挤在这个公寓中的一个房间里长达一年多。他们曾在夜里听见那房间里传出炒菜的声音,有时会看到阳台上有孩子睡觉,或是女人祈祷。但大部份时间,维吾尔人都把自己关在挂着巨大黑色窗帘的屋里,即使房东来收房租,也只是将门打开一点,把钱递出去。“完全无法想像这么多的人在一个屋子里住了那么久!”

端传媒记者目测,这个小区比较大的房间是三室一厅,面积大约六、七十平方米,那些维吾尔人可能就是挤在这种房型,或者更小的房间中。

蜷缩一年多后,马来西亚最终同意将他们送往土耳其。端传媒从不同消息来源了解到,这些人没有跟当地中国大使馆联系的意图,而是要求跟联合国难民署官员见面。难民署展开调查后认为值得保护他们。马来西亚政府接受报告后,决定将他们送到土耳其。 这一处理方式与此前马来西亚处理相似案例的方式颇不相同,令外界意外。

2011年至2012年期间,先后有数十名维吾尔人偷渡到马来西亚后被捕,他们都被悉数遣返中国。一名接近联合国难民署的人士向端传媒证实,2011年马来西亚将11名维吾尔人送回中国,是因为中国向马来西亚政府施压。

马来西亚人权组织“人民之声(Suaram)”前执行长叶瑞生向端传媒分析,这次马来西亚的“反常行为”,很可能与马来西亚面临的人口贩卖情况评估相关。

叶瑞生说,此前,马来西亚被美国列入“人口贩卖中心”名单,马方对此表示不满,要求美方能重新评级。美国为了能与马来西亚达成由美国主导的跨太平洋伙伴关系协议(跨太平洋伙伴关系协议,The Trans-Pacific Partnership,是指由新加坡等四国启动的自由贸易协定,美国、马来西亚等国先后加入谈判)。“马来西亚需要在提升后适当表现一下,对待这155名维吾尔人的方式就是表现。”

除了公开出来的案例之外,据传马来西亚政府还曾低调地将更多维吾尔人送到土耳其。

“人民之声”一名协调员接触马来西亚移民局之后了解到,从2012年至2014年,马来西亚当局将约3000名维吾尔人送到土耳其。

他还向端传媒表示,作为穆斯林国家,马来西亚与土耳其数年前曾达成一项内部协议:不将维吾尔人送返中国或第三国。为了避免引起中国愤怒,双方尚未公开这项协议。

他称,时任土耳其总理、现任总统热杰甫·埃尔多安(Recep Erdoğan)主导这项协议。马来西亚方面则由内政部长扎希德(Ahmad Zahid bin Hamidi)和在野党政治家赛夫丁·伊斯梅尔(Saifuddin Ismail)处理。截至发稿前,土耳其驻吉隆坡大使馆、赛夫丁以及马来西亚移民局都未对端传媒相关采访要求作出回应。

每人的外逃的花费大约是2千-1.5万美元(约合1.5万至10万人民币)不等。有些人中途被人口贩子欺骗,可能花费更多。

在前途未卜的偷渡旅程中,决意出逃的维吾尔人唯一能做的,就是准备足够的金钱。据英国《金融时报》采访的一名偷渡者称,他花了三万人民币穿越中国边境,之后在越南先付给人口贩子9000人民币,在柬埔寨又付了23000人民币。

世维会副主席萨伊特说,依据实际情况不同,“每人的外逃花费大约是2千-1.5万美元(约合15000至100000人民币)不等。有些人中途被人口贩子欺骗,可能花费更多。

路透社曾援引知情人士称,蛇头听闻是越南人偷渡会收取1000美元(约6000多人民币),若是维吾尔人则会上涨五到十倍。

选择出逃 偷渡者还是恐怖分子

虽然同为逃亡者,艾力普与阿布都拉罕无论是出逃原因,还是对土耳其失望的原因都并不相同。

曾进出IS的艾力普,当年出走家乡是因为猎杀了珍稀动物。2013年,艾力普因为在新疆戈壁滩非法猎捕中国“一级保护野生动物”黄羚羊遭到政府通缉。他知道朋友在新疆坐牢所受的痛苦:生病不能就医,甚至病死狱中。他怕一旦坐牢就不能活着出来,于是决心出逃。

在经历了“不习惯IS的极端信仰方式”、在土耳其找不到好的谋生方式一系列挫折后,艾力普现在常常想,过去在哈密,就算坐牢,生活在政府管制下,有诸多限制,但是出狱后还可能做点小生意,安度余生。而现在只能浪迹异乡,别无他法。

与艾力普追求更好生活的世俗要求不同,阿布都拉罕的出逃与不满源自对于伊斯兰宗教生活的向往。

维吾尔社会一方面要面对经济发展、社会转型中无法融入主流社会的社会现状,另一方面则无力消化2009年乌鲁木齐“七五”暴力袭击之后的民族关系撕裂与官方有针对的打压,宗教保守主义成为维吾尔人寻找寄托的方式之一。

出逃者中,与阿布杜拉罕持同样观点的占多数。但很难确定最终走入IS的维吾尔人当初出逃时抱着怎样的心态,而追求保守宗教生活的目标又是在何时何地转化为“依靠暴力行为寻求解决”的行动。

中国官方对于这一问题的表态及用词也愈加小心谨慎。全国人大常委会委员傅莹在今年7月于新加坡举行的讲座中表示,要将恐怖分子与某个民族、某种宗教区分开来。在今年7月10日召开的外交部例行发布会上,外交部发言人华春莹称在泰国被遣返的维吾尔人为“非法偷渡者”,而非“恐怖分子”。

卡塔尔半岛电视台曾采访了数名维吾尔出逃者,其中一人表示,自己出逃是因为不能在新疆进行正常的宗教活动,“妻子不能穿戴蒙面罩袍”;另一人表示出逃是因为私下开办古兰经学校。

实际上,穿戴蒙面罩袍和开办地下古兰经学校在新疆既非传统,也非常态。它们是伊斯兰教中保守的瓦哈比教派在1980年代左右传入新疆后逐渐发展出的事物。

与土耳其类似,属于伊斯兰教逊尼派分支的维吾尔人,传统上是穆斯林中较为世俗化的一群。女性很少穿戴蒙面罩袍,传统服饰是艾迪莱斯丝绸所制的花色裙装。处于亚欧大陆通商要道的地理位置,赋予维吾尔人经商的传统,他们通常心态开放,善于接受新事物。

进入新世纪后,随着全球伊斯兰主义思潮兴起,倡导严格遵从教义的瓦哈比教派在维吾尔人中,影响力日益增大。维吾尔社会一方面要面对经济发展、社会转型中无法融入主流社会的现状,另一方面则无力消化2009年乌鲁木齐“七五”暴力袭击之后的民族关系撕裂,以及官方政策有针对性的“打压”。于是,宗教保守主义成为维吾尔人寻找寄托的方式之一。

宗教保守主义的具体表现包括:南疆地区穿戴蒙面罩袍的女性数量明显增多,维吾尔男性抽烟喝酒的人数减少,留大胡子的人数增多等等。

维吾尔人反世俗化的走向引起新疆地方政府与中央的不安。随之而来的是一系列的限制政策:穿戴罩袍与蓄胡者禁止出入公共场所,公务员与学生不允许进入清真寺礼拜,政府还对斋月封斋做出很多限制性规定等等。

这些“一刀切”政策不但为宗教保守主义者添加了“勇于反抗”的英雄色彩,更影响了普通穆斯林的正常宗教生活。

曾赴新疆南疆调研的新疆社科院副研究员吐尔文江·吐尔逊曾撰文强调,必须对现今的新疆穆斯林进行区分,他认为根据宗教态度,大致可将维吾尔人分为四类:

一是“文化穆斯林”,通常是党政官员、企业白领或大学生,很少参与宗教活动,也不忌烟酒,但依然存有宗教情感并遵守传统风俗。

二是“世俗穆斯林”,主要是农民、普通市民和商贩,会进行封斋(斋戒)、做礼拜、去清真寺等宗教活动,不排斥烟酒,怀着朴素的宗教情感。

三是“保守穆斯林”,也称伊斯兰复古主义或原教旨主义。这个群体要求严格按照《古兰经》规范个人社会行为,行为方式类似清教徒,但不主张暴力,也没有政治诉求。

四是“极端穆斯林”,指具有强烈政治色彩的维吾尔群体,在宗教价值上有激进、极端的倾向。

需要注意的是,“保守穆斯林”比较容易被动员为“极端穆斯林”,而其他类别的穆斯林之间也可能因为各种时空因素,发生转换。

但“保守”与“极端”的转换并不是一个容易辨认与预防的过程,令人担忧的是,中国政府,特别是新疆地方政府,不加分辨一律打压的政策很可能正在加剧这一恶化转变趋势。

按照这一标准,艾力普最初应属“世俗穆斯林”,而阿布都拉罕则接近“保守穆斯林”。大部份逃离新疆,在土耳其居住,穿戴蒙面罩袍、严格履行《古兰经》教义的维吾尔群体都可大致划为“保守穆斯林”范围。而赴IS有意识参加战斗的维吾尔人则可看做有政治诉求的“极端穆斯林”。

曾在新疆制造多起暴力恐怖事件、追求独立的数个维吾尔极端组织,毫无疑问也属于“极端穆斯林”行列。

即使是“极端穆斯林”,他们在加入IS时,也可能参杂家庭亲情、经济利益、民族怨怼等各式原因。例如被IS用作“宣传”典型,在网络上广泛传播,名叫穆罕默德·阿敏(Muhammad Amin) 的八十岁维吾尔老人。根据土耳其当地维吾尔社群的消息,老人前往IS,纯粹是为寻亲。因为他的儿子携家带眷加入IS,他想念儿孙,只好前往叙利亚。至于他自己有多么相信IS宣扬的理想,值得质疑。

但“保守”与“极端”的转换并不是一个容易辨认与预防的过程。令人担忧的是,中国政府,特别是新疆地方政府,不加分辨一律打压的政策,很可能正在加剧这一转变趋势 。

恶性循环 “严打﹣反抗”循环链条

很明显,从十数年前的全球反恐战争开始,暴力与恐怖的“标签”开始与新疆维吾尔人如影相随。颇多加强管控的措施开始实行,有的变本加厉。走访海外的维吾尔社群,近年来,从禁止公务员去清真寺、限制中学生戴花帽,到新疆“便民联系卡”的限制住居迁徙(自2014年5月起,所有离开户籍所在地的新疆籍流动人口都须办理“便民联系卡”,登记去向。),激发怨气的实例不胜枚举,怨怼声浪直线攀升。

阿布都拉罕说:“新疆协警或警员常常没有道理地在街头阻停维吾尔人,随意查验身分、搜身。但是他们不会阻停汉人。如果维吾尔人询问理由或反抗,马上就会被逮捕,甚至被当场殴打,被说是思想有问题,受到极端伊斯兰思想影响。”

不加区分的管制不但针对整个维吾尔群体,甚至扩展到在新疆居住的其他民族。

一名居住在海外的新疆回族女性曾回忆自己入境新疆探亲的情景:他们让我把头巾拿下来,脱掉鞋子,把裤腰带也解下来。然后从头深浅软硬地摸到脚。执法人员的态度也很不好,“我感到作为穆斯林的尊严被赤裸裸剥光,感到自己受到了极大的侮辱”。

这名回族女性的丈夫称,去南疆时,执法人员在海关准备了剃须用具,看到某人留了大胡子,就会说“是你自己来,还是要我们帮你剃。”

新疆汉族同样受到牵连。有新疆汉人反映,由于自己的身份证号码以65开头(新疆的身份证开头号码)而在内地被拒绝入住酒店。

此外,新疆官方对于伊斯兰宗教人士采取了异常严格的管理。于2005年出版的《新时期阿訇实用手册》详细罗列了阿訇(伊斯兰教神职人员)的日常行为规范,宣讲国家政策成为阿訇的日常工作。阿訇的任免与级别需要政府批准。 一些地方甚至组织阿訇伴着网络流行歌曲《小苹果》跳舞,视频在网络上传播后,新疆穆斯林民众啼笑皆非。

清真寺阿訇因此逐渐失去当地维吾尔人的信任,地下私办的古兰经学院随之兴起,成为宗教保守主义思潮的主要传播方式。

中国官方在过去十数年公布的三份恐怖组织与恐怖份子通缉名单,都是维吾尔人,并指控他们为“东突势力”。此外,几份官方出版的新疆白皮书也不断指出,“东突势力”在新疆与中国境内不断制造暴力与恐怖攻击行动,进行分裂活动。所以,面对近年新疆多发的暴力事件,中国官方处理的策略总是倡导要防微杜渐,“严厉打击暴力恐怖袭击犯罪,并尽可能地,将这类犯罪消灭在萌芽状态”。

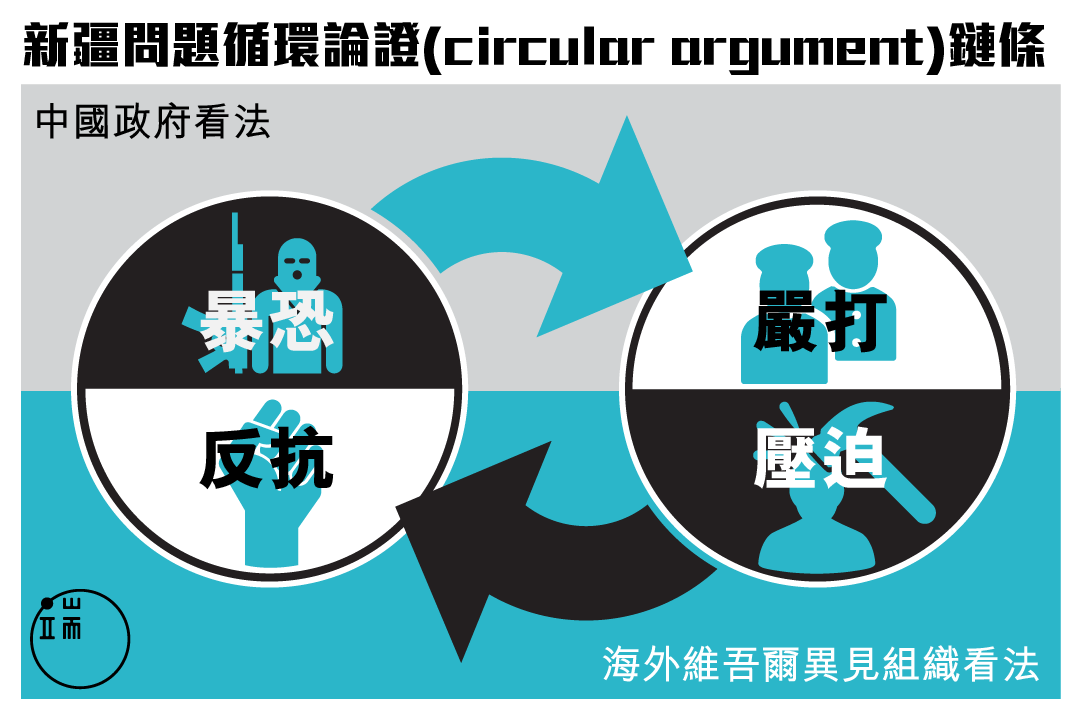

相对地,海外维吾尔异议组织,如世维会,又总是指责中国滥用反恐名义,打压维吾尔人。中国政府声称发生在新疆的暴力事件是由恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义“三股势力”推动、策划和发动的。但世维会发言人迪里夏提却认为:“极端的压迫会带来极端的反抗。”

于是,一个循环论证(circular argument)发展出来。

中国官方认定“暴恐”需要“被严打”。但是,到了海外维吾尔异议团体的话语中,“严打”就变成“压迫”,而既然“被压迫”,当然就要“反抗”。

在新疆,其实很难分辨究竟是“暴恐”先出现,还是“打压”先出现,抑或二者同时并存。“暴恐”与“反抗”,“严打”与“压迫”成了两组同义词,构成封闭的“循环论证”,根本无益于说明问题的实质。

更令人担心的是,这样的“循环论证”可能已经衍生成为实际政策,一种自我预言式的(self-fulfilling)政策实现。近年的维吾尔非法偷渡移民不绝,很清楚可以观察到 “循环论证”的现实后果。“循环论证”成为一个铜板的两面,被中国政府与海外维吾尔异议组织各取所需地进行话语描述。

严格的管控策略其实更加凸显中国政府当前无法善治新疆的长期焦虑。也让政府的治理塌陷掉入自己设下的陷阱——“暴恐 – 严打 – 压迫 – 反抗”的循环论证。引入更全面严密的管控策略,只会带来更令人不安的后果。

但是,无可讳言,无论被称作“暴恐”还是“反抗”,越来越多的维吾尔人正在逃离新疆,而且其中一部分人更参与到暴力活动中。未来新疆要面对的威胁,或许不仅仅是拿大砍刀的几个无知青年团伙,更可能是有着实战经验,能操作现代化自动武器的战士。

(侍建宇,学者,现任教于香港珠海学院新闻系)