前言

在“812天津港爆炸事故”百天之前,我结束了漫长的跟访。

从爆炸后第一次踏入那些被露天小煤窑破坏得千疮百孔的村庄,到天津被“工作人员”层层包围的酒店,我跟着家属们来来回回地穿梭在寻找和等待的漫长路上——等待生还的消息,等待死亡的消息,等待亲手抱着儿子的骨灰回归故乡。

一百天过去了,13桩丧事完成了该有的程序。在近乎被遗弃的村子里,喧嚣之后又是沉寂。它却注定与往日的沉寂不同。

作者:沈燕妮

1

2015年8月12日,接近傍晚,杜杨庄村村民刘润文和妻子从地里直起腰来,天色已经渐渐变暗。劳作一天,妻子的圆脸庞满是风尘,她还得马上回家帮老人张罗晚饭,而刘润文骑上那辆饱经风霜的摩托车,去相邻二里地的曹疃村,接回读小学的儿子和女儿。

杜杨庄和曹疃,是河北张家口市蔚县南留庄镇的下辖村,今年的年景不如往年,已经立了秋,正经的雨却没下几场,地里的玉米任凭怎样浇灌,还是一副蔫蔫的样子。

刘润文个子不高,话也不多。这个与土地打了半辈子交道的农民,既要照顾年迈的双亲,又要忙活虚岁11、正是玩闹年纪的龙凤胎,年过四十,每每感到身心疲惫。

他与年过七旬的父母没有分家,一起住在村口的第一排。三间土坯平房、一堵土坯砖墙,围着一个不大的院子。他家在这儿住了多久,没人说得清,大概是从刘润文祖辈开始的,或许要更久。正屋里面那两个拥有繁复花纹的、红木色的巨大衣柜,就一直放在那里,比他母亲还要年长许多,用了一代又一代。

整个村子透着岁月的苍凉,这些年陆陆续续有人搬离,房子也已经没了大半,院子里的荒草甚至都要长过木栅栏。尚且住人的房子,大多也残破不全。

这几年,村里人搬家的搬家,打工的打工,年轻人极少留在村中,只剩下十几户老人小孩,守着家里的几亩地、几间土房。除了村口一家小卖部有点烟酒日用品,倒也没什么可以消费的地方。连镇上卖水果零食的三轮车,都不肯到村里来。

刘润文在村里算年轻人,十来亩地加上其他零碎的活计,一年能有几千元收入,他恨不得把每一分钱都攒起来,尽量供孩子们多上几天学,就几乎是夫妻俩全部的愿望了。

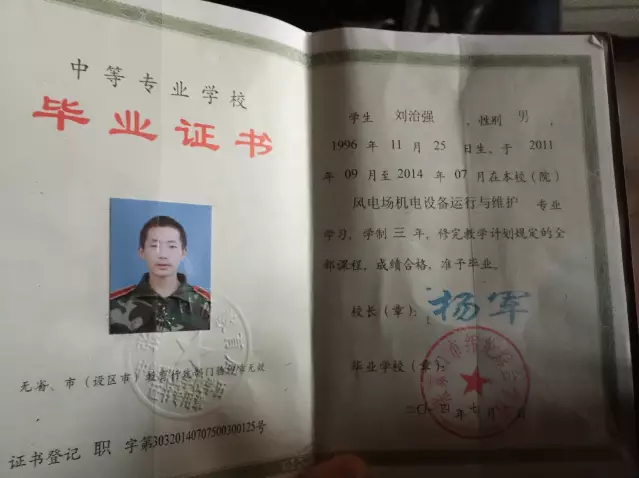

大儿子刘治强今年19,读到初一就辍学了,刘润文思前想后,把全家省吃俭用积攒的钱拿出来,送儿子去张家口读了个“保证能找到工作”的中专,学的是风电场机电设备运营和维护,刘润文听说,在风力发电厂工作的机修工,多的一个月能挣五六千,相比而言,一年一两万的投入,也就能接受了。那段时间,“一家人一周都吃不上一顿肉。”家里的后院辟出了一个三五平方一小片地,围上栅栏,就是一家人的菜园。“肉和水果只能花钱去镇上买”刘润文和妻子在家里的炕上盘算了好久,儿子要上学,学费贵的吓人,食宿都自理,每个月还要回一次家,“干脆就不吃了吧!没法吃啊。”

2014年夏天,儿子毕业,学校又说年龄还不够,“再等一年就包分配”。儿子不愿在家闲着,和同学一起到天津港消防局打工去了,据说,其他和消防员没什么区别,只是没有正式编制。蔚县在天津打工的人很多,和同乡之间也算有个照应,刘润文没有反对。他的想法是,再等几个月,儿子一满20岁,就立刻给学校打电话,让他们把工作安排了。

虽然还是夏季,夜里却有点凉。吃完晚饭,哄孩子睡着,这一天就这么结束了,与平时也没什么不同。

第二天早晨九点多,刘润文刚到地里,一个邻居见到他立刻问道:“天津港炸了,你听说了吗?你儿子是不是在那里?”

2

12日晚上23点30分,天津港的瑞海国际物流中心发生大规模爆炸,相隔仅30秒的两次强烈爆炸,造成相当于总和24吨TNT炸药的威力。接警后,天津港公安局消防支队的三个专职队——一大队、四大队、五大队,第一批到达现场,没有来得及撤离。

就在刘润文下地干活的那个清晨,340公里外,天津港的熊熊火焰逐渐熄灭,周围的一切都几近被吞噬,强大的冲击波横扫半径3公里的区域,数万辆汽车烧得只剩炭黑色框架,扭曲的集装箱堆积成四五层楼的高度,旁边的消防队总部千疮百孔。

刘润文急忙赶回村里,电视里的新闻证实了邻居的说法。爆炸事故已致17人死亡,32人危重,400余人受伤——这是当天早晨9点的数据。

给儿子打电话,没人接,发短信,没回音。刘润文拉上妻子,叫上住在邻村的妹妹,打电话租了个车,就准备往天津赶。“先都别让老人知道。”母亲年纪大了,身体不好,刘润文临走之前特地嘱咐了邻居。

的确,爆炸发生一周之后,陆续有记者来探听情况,坐在村口牌坊下的村民赶走了一拨又一拨。“老人还不知道,你们走吧,我们也不知道。这些都没什么好说的。”

3

刘润文包的车径直赶往天津港消防局,可还没到高速路出口就被拦了下来,爆炸中心区已戒严。儿子的电话依旧打不通,只能去医院。“特别乱,人多,不知道去哪里,也不知道该问谁。”惊慌失措的刘润文拉着妻子和妹妹,在泰达医院、港口医院的门口见人就问。

“后来也不记得是谁,大概是志愿者吧,告诉我们说,消防员家属都被安置在一个酒店里,让我们去那里找。”一家人找到新港路上的逸轩风尚酒店,在那里,居然一住就是两个月。

在二楼的楼梯口,每天还提供三顿盒饭,酒店为吃不下睡不着的家属们提供免费的食宿,而他们真正需要的信息,“工作人员”却总是“无可奉告”。

刘润文见到了同样来自南留庄镇的几个家属,包括曹疃村董泽鹏的家人,滑嘴村柳春涛的家人。此后的几十天,之前彼此并不认识的他们同吃同住,互通有无,患难与共,就像他们已经离去的儿子们曾经在消防队里那样。

总有人想要试图进去现场,去找孩子。说不定就在什么地方,等着爸爸妈妈;或者,去看看儿子曾经工作、住宿的地方,但戒严关卡一道又一道,他们总是四处碰壁。

家属们每天唯一能做的,就是奔走于各个医院。“每送来一个伤员,我都感觉这可能就是我儿子。”刘润文面对的事实很冷酷,不是,一直都不是。

滑嘴村的柳环,也好几天没有洗漱了,厚厚的镜片上满是灰尘,土布蓝色的外套上全是汗渍和污痕。他带着在张家口读大学的大女儿,找自己的大儿子——22岁的柳春涛。柳春涛当晚也是第一批抵达现场的五队消防员,儿子电话当天晚上就打不通了。柳环惊得一身一身的冷汗,“心里当时‘咯噔’了一下,胸口疼得不行,嗓子也说不出话来。”他拉上大女儿,雇车直奔天津。在车上,大女儿哭得撕心裂肺,柳环则一直默不作声。

8月14日早晨,滨海仓库爆炸现场成功救出第一名消防员,是天津消防总队开发区支队19岁的战士周倜。消息传得飞快,苦苦寻找了两天的家属又重新充满了希望。

很快,有工作人员来酒店采了血,“工作人员说,爆炸很厉害,医院很有可能需要比对DNA。”大家都很配合,“没有死亡的消息,就是还有希望。”柳环这么想着,儿子还有可能回到自己身边。确切的死亡消息传来前,所有家属都不断靠这样的念想支撑。

4

“截止8月14日,天津官方确认爆炸事故造成56人死亡,其中消防官兵为21人。”只要房间有人,电视就会在任何有爆炸案新闻的频道间反复播放,“再换换台,说不定中央1台一会儿还会播一遍。”刘润文坐在宾馆房间的书桌前,对妹妹说。宾馆配有电脑,也能上网,但他和大多数其他家属一样,也不太会用。

面前那个冷冰冰的机器只提供数字,但大家还是把希望寄托于此。刘润文的妹妹说:“我们在所有的医院不停地找,打听不到一点点消息,没有孩子单位的通报。除了电视里的新闻,什么都没有!”

已公开的6名死者的照片和资料,全部为正规消防官兵。而在爆炸事故发生时,并不属于消防系统的天津港公安局消防支队三支队伍,先于“正规军”抵达现场,伤亡情况并未被当地官方提及。直到14日晚,都没有孩子们一星半点的消息,“我们急得呀,团团转的,真是一点办法都没有!”妻子靠在床上不停地流泪,妹妹在一旁边哭边安慰,刘润文锤着桌子直叹气。

15日一早,家属们正准备打车继续去医院,有出租车司机提及,这几天天津港的领导每天都开新闻发布会,就在不远的酒店,要不要去问问看。正是这句提醒,才有了当日发布会的场外“混乱”,而在此之前,家属们对于“官方通报”一无所知。

上午10点,事故的第四场发布会在CCTV直播,最新公布的死亡人数为85人,其中消防员21人。发布会进行了一半,现场会议室门外出现吵闹声和撞门声,部分记者想要出去拍摄,但大门已被反锁,工作人员拒绝开门。

打断发布会的,就是那些四中队、五中队编外消防员的家属们。三天以来,这是他们第一次进入媒体的视线。家属们手中紧紧攥着一份写着儿子名字、父亲或母亲手机号的名单,他们不断地对着摄像机和话筒发问:到底多少消防员失联?多少消防员受伤?为什么网上出现的消防员信息都是有编制的?而没有合同制消防员?激动的家人把这一事实呈现给有些错愕的公众……

令刘润文非常不理解的是,不过也就是去问问情况,怎么后来就被有的人描述为“不和谐行为”?怎么就成了“冲击发布会”了呢?

晚些时候,在电视画面中,南留庄镇好些村的村民都意外地看到了自己熟悉的邻居,对他们而言这真是奇异的体验。

而远在天津的家属们当时并不知道,这是自己最后一次有机会公开接受采访。发布会风波之后,他们所在的酒店忽然得到额外关照,门口、大堂全天候坐着数十位挂着标牌的“志愿者”,或是在“随意聊天”、或者长时间低头玩手机的“工作人员”;甚至每个客房门口都坐着一两名年轻的志愿者,一开门,他们就会面带关切的微笑、彬彬有礼地问道:“有什么可以帮到你吗?”

“三顿饭都送到房间,需要去哪里他们就车接车送。甚至需要买什么东西、日用品什么的,他们都会跑出去帮你买回来。一分钱都不用花!”刘润文从来都没有见过这样的情景,即便是一直在县里工作的妹妹妹夫,都感觉非常奇怪。“一开始可不适应了。人家也没欠我们什么。但又说不出什么来。”前段时间,自己从家里穿来的鞋子坏了,年轻的志愿者细心问了鞋号,帮他买了一双舒服的鞋子回来。

这里成为一座消息的孤岛,陪伴家属们的除了滚动播放的电视新闻,就是门外的志愿者。

“是怕我们再去冲击发布会吗?还是只是好心想要帮助我们?”关上房间门之后,家属偶尔小声地提出疑惑,没人接话,也没人回答。

5

几乎全镇的人,连路边小饭馆的服务员,边忙活着手中的工作,还会边随口问两句天津爆炸的事。曹疃村死了一个,滑嘴村死了一个……可说来说去,也就是电视新闻的消息,“我们也就是看个新闻联播,真不知道其他了。”

一批一批陌生的年轻人,举着摄影机、摄像机、录音笔经过村口,四处眺望。村中的院墙上看到一些“天津包车”、“即叫即走”的标语,前往那座沿海城市一直不是难事,但谁能料想道路那一端的结局?没有一个家长或县镇的工作人员能够切实说出,曾经或者正在天津港消防局工作的蔚县孩子究竟有多少,后来的统计表明,仅仅是这次事故死亡的就有15人,还有一个重伤。

县城有招工办公室,但需要一笔介绍费,比较而言,老乡介绍老乡,同学介绍同学,依旧是出外打工的首选。出事之前,刘润文大略知道大儿子有两个初中同学也在天津港当消防员,在爆炸前没多久刚刚换了工作。“这就是命!”刘润文多少有些感慨。

2015年开春,天津港消防队进行了调整,抽调了一批老队员去了二大队,又新招了一大批年轻人。当时的消防队里,蔚县的孩子即便是去的最早的薛宁,也不过三两年;五大队的董泽鹏还在读中专,只是暑假过去打三个月的零工;苑旭旭、柳春涛、刘治强三人年龄相仿,除刘治强外,其余两个都是这一批刚入队的。8月12日深夜接警,是这批新人第一次出勤。他们都没再回来。 在曹疃村东头,村小学对面的水泥砖房里面,刘悦明的妈妈绝望了一个上午。早晨她看到爆炸的电视新闻,整个人差点晕过去,刘悦明是家里的二儿子,在天津港工作也不过一两年,年初被调去了二大队,家里刚刚为大儿子结婚而盖了新房,十几万元是两兄弟打工的积蓄。

到了中午,电话终于打通了,因为相对离现场较远,二大队并没有第一时间出警。“孩子就一直哭啊。哭得怎么都停不下来,说妈妈啊,我进去背他们出来,他们都死了……你说我这个心,有多难受。”刘悦明的妈妈忍不住擦眼泪,转念又庆幸着自己的孩子并没有出事。

听说村里的孩子董泽鹏暑假也跑去消防队打短工,至今失联,刘悦明妈妈想叫儿子回来。“我在村口撞见了董泽鹏他爸他妈,董泽鹏死了,你说这拉扯这么大,还没拉扯成呢,就不顶(行)了,还有什么意思呢?”

6

南留庄,一片充斥着无数已经废弃或几近废弃的小煤窑的乡村,上世纪的最后十年,曾有一批又一批外地“淘金者”到此居住。只是,大大小小的煤矿还没来得及惠及到更多的村民,就先把连片的农田挖得千疮百孔。

在盛夏植物最繁茂的时节,这里到处裸露着巨大的黄色沟壑,干涸,空洞,路边是破败的平房,零散堆放的煤堆,时而还有破旧的煤车经过,卷起黑褐色的灰尘。

小煤窑挖了几年,扔下一个个深坑,剩下的也是一年不如一年。

中午过后,滑嘴村的村民总会三三两两聚集在村口的牌坊前晒太阳,“就是因为挖煤,我们的房子早就成了危房。这么多年了,也从没人管,更没人来采访过我们,没想到一个天津的爆炸反而让我们这里出了名。”前几天刚刚有几个国外的记者来过,村民们三言两句道:“慢慢的工资就发不出来了,原本3000的工资,只发1000,剩下的说是欠你的,等年底或者什么时候再一起给。这钱真的要不回来了,你还能有什么办法呢?”千禧年前后,私人的小煤矿逐渐被开滦煤矿收购,大多数工人被“辞退”。

“没有地,没有房子,也没有地方可以去,我们就(从煤矿)回来了,种的是村里的荒地。”和刘润文所在的杜杨庄村不同,滑嘴村原本是著名的拆迁村,一排排土坯房就在那里,荒地也有的是,那些从煤矿淘汰下来的人将就着讨生活——种种地,去京津打打工,攒够了一点房钱,就搬到镇上、县里。留下的,都是更穷苦的,等娃儿慢慢长出些力气,能外出打工补贴些家用,就是这些家庭唯一的指望。

“早知道有这么危险,就算是家里穷死,也不可能让孩子来这里送死啊。”

柳环搬进滑嘴村比较晚,同样是没房没地没户籍,在大半荒芜的村里,他在北边的角落租了一间半土坯房,带着一个破落的院子,院子中间两座废铁小山接近两层楼的高度——这就是柳环家的“全部财产”了。

柳环的大女儿很争气——两年前她考上了大学“一本”,这在初中毕业率都不高的镇上,在近乎被遗弃的滑嘴村,简直像个传奇。

从大女儿上高中开始,全家人就开始为学费动员起来,16岁的二女儿初中还没读完就外出打工,小她一岁的柳春涛很快也跟着出来了。

“弟弟和我一起在北京打了几年工,在一家医疗器械厂做装配工。计件算工资,最多的时候,一个月能挣两三千块。”柳家二姐身材细瘦,有着超乎同龄人的成熟,“我爸要做废铁生意,借了一大笔亲戚的钱,那时候一斤废铁还能卖上两三块,我爸就说再放放,可能还能涨,过了几年,你猜现在多少钱?两三毛。卖给谁?谁要啊。”

全家人时常好几个月都没吃过水果,一个月也吃不上两回肉。除了大姐,还有一个上小学的弟弟,供两个学生读书,妈妈又常年体弱多病,父亲的生意连着几年都在赔钱,家里连借亲戚的钱都要还不上了,家中的二女儿觉得自己实在承受不了这么大的压力。

2014年底,亲戚说可以帮柳春涛找一个在蔚县本地“大型国有企业”的工作,要交25000元“介绍费”。柳环太想大儿子回蔚县安家了,于是四处借钱,好不容易凑齐了这笔巨款。钱交了,工作却迟迟没有消息,追着问了好几个星期,亲戚说“对方卷了钱跑了”,自己也没有办法。对柳环和全家人来说,这就已经是晴天霹雳了。

北京的工作也没了,柳春涛在蔚县闲晃了一段时间,最终决定,和同学去天津港当消防员。二姐多少有点不开心,一来弟弟离自己更远了,二来也不知道这个消防员是一个怎样的工作状态,会不会危险?平时会不会辛苦?就在事发前一周,她给好久没联系的弟弟打了电话,也没讲太多,柳春涛告诉二姐:“平时训练也不太累。再说当消防员,这是我的梦想。”

追求梦想的道路刚刚开始,弟弟大概还是满怀着兴奋,二姐不断对自己说:“人生肯定有很多灾难,我觉得这也就是我们的命。”

她不敢给妈妈说,也害怕村里人的议论被妈妈听到,于是不让妈妈出门,自己则偷偷跑到家门外的山坡后面,躲起来哭。直到爸爸上了电视,县里的领导带着记者敲她家的房门,悲伤的消息变得无法逃避和遮盖。

7

8月16日,李克强总理回答香港记者:“他们都是英雄,英雄没有‘编外’。”这句话多少让家属们感到有些安慰,意味着自己的儿子即便只是一年一签的合同工,也能够和那些公务员编制的消防员、警察一样,享有同等的待遇了,而且无论生死,都不会成为秘密。

头七之前,天津港的戒严还没有解除,死亡的消息就像天上淅淅沥沥的雨水,缓慢悠长。而在不远的戒严区里,所有烧毁的汽车都已清理干净,连成堆的集装箱也一个一个被装上卡车拉走了。

那天下午,刘润文的妹妹躲着哥哥嫂子,拉着记者的手小心翼翼地问:“都这么多天了,你说他们还在救人吗?你去现场看了,还有人在救人吗?”第二天,头七,柳环和其他几位家属等到了儿子的消息。那天下午,工作人员对着手上的名单,小心翼翼地敲开门,告知他DNA比对上了,柳春涛已确认牺牲了。

相互之间的串门也戛然而止,“我家孩子还没有确切的消息,我也不知道和他们聊什么了。”刘润文默默地说道,他所抱有的希望忽明忽灭,只能不断地默默地坐在宾馆的书桌前面抽烟。

没过几天,很快,刘治强也确认牺牲了。这大概是刘润文一生中最沉默的时候,他完全不知道该说些什么。作为集全家希望于一身的长子,人生才刚刚开始,就这么结束了?

什么时候能看到孩子?什么时候火化?孩子算不算烈士?已确认死亡的消防员家属来不及擦干眼角的泪,又被更多的问题困扰着。

火化通知书发下来了,只要签了字立刻就安排火化。而签了字就等于认可了全部的安排。有人不愿意签,走廊里时常有争执、哭泣的吵闹声,女人的哭声,男人的劝说声,打火机“啪——”点燃的声音。家属们又重新频繁走动沟通了起来。

赔偿方案下来了,天津港消防员180万,正式消防员每人多50万的商业保险,这是单位给上的,合同工没有。有人不愿意签。

一次次的拉锯,一次次的沟通,有人在四处奔走,也有人只是默默在宾馆等待……最终,死亡的消息把整个宾馆覆盖。

九月,戒严结束了,柳环带着大女儿和妻子去了儿子单位,简单地收拾了几件行李,取回儿子的手机,这算是最后的告别了。其间,身后一直有人跟着摄像。

天津港的集体追悼会之前,工作人员同意刘润文,可以看自己的儿子最后一眼。刘润文权衡再三,最终决定不带妻子和妹妹,就和自己的妹夫一起,去看一眼儿子。

儿子的遗体陈列在殡仪馆的一个惨白惨白的房间里,在一张窄窄的手推床上,被厚厚的黑色袋子包了一层又一层,刘润文最终也没能见到孩子最后一面。“他们说全身都是化学品和辐射,很危险,不能打开袋子。”刘润文不敢想象袋子里面的儿子是什么样子,就这么默默地看着人形的袋子,就离开了。

秋天越来越深,最终赔偿的方案、烈士的补偿、安葬的时间和地点,都要继续等待。也没人催促家属们离开,也没人离开。

刘润文和妻子、妹妹大多数时间待在宾馆,电视机旁边摆着一个小小的儿子的灵堂,三两种水果,一两块肉和糕点,还有一包打开的白色“红塔山”竖在一旁。中秋节到了,刘润文小心翼翼地在儿子的一寸蓝底照片前面放上一块月饼,“也不着急回家了,反正都一样。”

8

10月初,刘润文他们终于回到了家。直到这时,老母亲才得到了孙子牺牲的确切消息,她一时难以承受,卧床不起。

柳家大姐早已开学,回了张家口,二姐辞去了北京的工作,在家照顾爸爸妈妈和小弟。柳环离家两个月,回到村里,才发现夏天还有几十户人家的滑嘴村,只剩下四户了。到了中午,村口的牌坊下面一个聊天的人都没了。

又是秋收的季节,地里的玉米还完全没有收,刘润文和妻子勉强去干了几天活,懒懒的不想动。“就这样吧,反正今年玉米才一块六,种这一地的粮食就要赶不上成本了。”

十月中旬的某一天,蔚县领导忽然通知家属们,烈士陵园的墓地修好了,让家属们去看看,满意了就找合适的一天开追悼会。家属们一齐赶到县城烈士陵园,墓穴小到连骨灰盒都放不下。

在众家属的极力反对中,县政府答应重新修墓,七七(去世49天)之前下葬没了可能,大家只能各自回家继续等。“我们县多少年就没出过这事,他们可能也不知道该修多大,怎么修吧。”刘润文感叹道。

11月1日,刘润文临时接到电话,统一安排所有蔚县的家属去天津,把孩子们的骨灰接回蔚县殡仪馆;在回来的路上,他才知道,追悼会就在11月2日的早晨。

从天津回来已是晚上八九点,刘润文还没下车就连续打了十几个电话,尽量把所有的亲戚都通知到,订花、买东西……他要把事情安排得周到一些,毕竟,儿子回家了。

第二天,在蔚县烈士陵园举办的仪式来了不少领导,还有几十个穿着校服的小学生,在烈士陵园东南角的一个不大的台子上。那天的阳光非常耀眼,一扫前几日持续不断的阴云,13位消防员的墓碑在太阳底下泛着冷冷的光。

刘润文和其他家属一起,在儿子的新家四周放满了黄白菊花和白色的百合。冬天的鲜花好贵,600块,和儿子出事的第二天包车去天津的价钱一样贵。

“但我知道自己应该这样做。”刘润文说。