作者:赵联人

煽动民族仇恨是否需要事实基础?怎样编一个民族仇恨的“好故事”?会有人编故事让别人来仇恨自己吗?煽动本身能不能把仇恨搞成大规模仇杀?

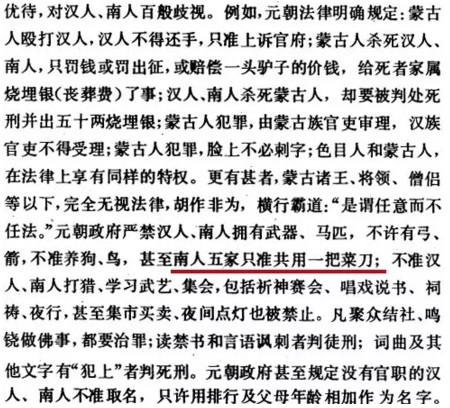

“元朝末年,蒙古统治者对待汉人极为残酷,每十户汉人只能合用一把菜刀,还要供养一个监视他们的蒙古兵。谁家姑娘出嫁,第一夜必须送给蒙古人……”

“洋教会妖术,割取妇女的乳头胎儿还有小孩的肾,拿去配照相用的药水,链成铜铅……”

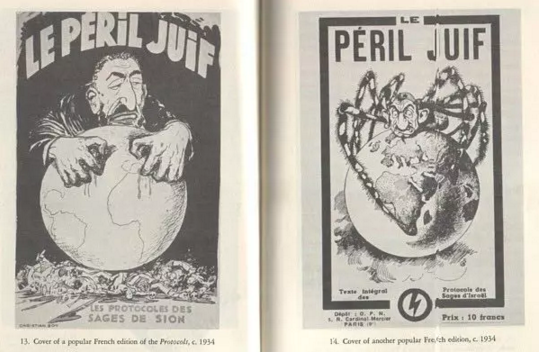

“历史正一步步按照当年犹太锡安长老策划的路线沉沦下去。等到各国政府无法偿还巨额债务时,就不得不听命于一个犹太超级政权……”

人类历史上不乏上述这类故事。在它们的煽动下,群众的怒火指向了恶毒的“异族”,只待时机适当,便可发生剧变。

19 世纪末反天主教斗士周汉所绘的《谨遵圣谕辟邪全图》

为什么这样的故事最能引发仇恨?秘诀在哪里?又是什么人编造了这些仇恨故事?

仇恨与事实无关

一个煽动性强的仇恨故事,是否需要有事实基础?或者说,真实的历史是否会引发民族仇恨?

答案是:绝对不需要。

确实有历史学者曾经担忧,自己的研究成果会不会助长民族仇恨。如犹太史学者安娜·阿布拉菲亚,在完成“中世纪犹太人谩骂基督教”的论文后,曾一度担心,自己的研究会助长反犹主义。

欧洲人反犹的初始理由来自宗教,但哪怕是宗教主题反犹故事也少不了残害孩子勾搭女人等要素

而在研究过中世纪反犹谣言的叙事模式后,阿布拉菲亚发现,能煽动民族的谣言都是“好故事”,目标听众明确,传播性强。至于学者考据的历史事实,在大众传播中会显得“不说人话”,完全无法传播,更不用提煽动了。要以其为基础进行煽动的话,必须要经过大刀阔斧的改造,“历史事实”自然不复存在。

仇恨故事的传播效果和煽动性,也不会因为缺乏证据而打折扣。证据不存在,正可说明敌方销毁证据的强大实力,更能突出他们对己方的威胁。

而且,仇恨故事中如果出现实物“证据”,还容易被发现破绽,影响煽动效果。如在 1870 年的天津教案中,中国乡民冲击基督教堂,竟搜出一坛“小孩眼珠”,证明外国人用中国儿童的器官做药引。结果经清朝官员鉴定,坛中的球形物体是腌制的圆头蒜,乡民沦为笑柄。

和“小孩眼珠入药”一并产生于晚清的拍肩迷药故事,则因为无法证伪,继续流行百余年之久,至今仍在地铁和阴暗小巷漂浮“作案”。

推己及人的“受害方”

仇恨故事需要什么

仇恨故事要具备传播性和煽动力,需要具备两大特点:一是耸人听闻,二是能联系当下。满足了这两点,仇恨故事才能迎合人们的危机感,调动起他们的情绪和传播欲望。

在现实危机严重、人们本已有强烈危机感的时代,这样的故事当然可以靠山吃山。如 14 世纪欧洲黑死病爆发时,便出现了“犹太人在水井里下毒”的故事,既有惊人的情节,又贴合了人们本就强烈的危机感,因此能够成功激发人们对犹太人的仇恨,使后者遭到迫害。

1892 年刊登在美国Judge Magazine上的反犹漫画

1917 年的俄国“十月革命”在西方引发恐慌后,也有“全球犹太无神论集团”这样的阴谋论来迎合人们的情绪,甚至为纳粹的兴起提供理论注解。“大萧条”期间,类似的犹太金融家暗黑故事更是层出不穷。

20世纪初的犹太阴谋论书籍《锡安长老会纪要》,俄国革命后成为爆款

在当代,更多的人们不再相信水井下毒之类的谣言,但这种故事模式并未彻底消除,因为它极能顺应人们的心理:相比肉眼看不到的细菌、病毒、政治内幕以及经济规律,具体的“坏人”和“敌对民族”更能满足人们对“罪魁祸首”的期望,也更容易消灭。

中国 QQ 群里转贴十多年的“艾滋针”传说,就是在艾滋病毒感染率快速上升的背景下流行开来。

当然,瘟疫、政治剧变和经济崩溃“可遇而不可求”,不能一直充当仇恨故事的土壤。要常年给人们以危机感,最好的办法莫过于威胁他们的子女,因此直到当代,以儿童为受害者的故事一直层出不穷。

现代以前,儿童型仇恨故事大多血腥暴虐,如中世纪的反犹传说称,犹太人过逾越节时会杀害欧洲人的孩子作为食材。作为本族最柔弱的同胞,儿童要受到外族最残忍的虐杀,才能激起同族人民最强烈的仇恨。此外,尸体被犹太人吃掉,便能解释找不到孩子尸体的漏洞,避免了在洋教堂查获圆头蒜的尴尬。

英国教堂圣坛壁上的图像,描绘了一位名为威廉的诺维奇男孩被犹太人杀害的情形。当时(12 世纪)传言犹太人每年都会杀害一名基督教男孩用于献祭

不过,血腥的虐童故事在现代并不流行。如今的儿童类仇恨故事,往往是痛斥异族太能生育,将来会利用人口优势变成“我国主流”。

有些故事甚至宣称,本族人较低的生育率是异族造成的,如联合国人权理事会的报告中就曾记录过一个某国盛传的谣言,指该国某少数族群成员经营的内衣工厂在女性内衣中添加化学物质,令其他族群的女性无法生育。

此外,还可以声称异族带来了不良文化,会教坏本族青少年。21 世纪初,阿拉伯国家就曾盛传掌机游戏“口袋妖怪”暗藏以色列阴谋,说它的日语发音就是“神不存在”的意思,企图让阿拉伯儿童背弃伊斯兰教,逼得开发商任天堂不得不公开辟谣。

除了人气每况愈下的虐童题材之外,女性题材也长期流行于仇恨故事中。在谣言中,她们的形象几乎不随时代变化,或者是本族贞洁的象征,遭到外族的强奸犯侵犯,幸而被本族勇士拯救;要么意志薄弱,不能抵抗外族的花言巧语或物质诱惑,从而走上背叛民族的错误道路。

在欧洲人的反犹故事中,这两种题材还曾经合体。在“犹太人亵渎圣体”故事的一些变体中,犹太男人不但自己亵渎圣体,还以物质勾引女基督徒,合伙亵渎圣体;此外,犹太男人还会向转信基督教的妻女施暴,甚至因为后者敢于反抗而欲下杀手。在故事的最后,正义的欧洲男人及时赶到,救下走正道的犹太好人,惩处万恶的犹太男人和本族内奸。

最后,故事的姿态也很重要。现代以来,赤裸裸的种族主义越来越不受人们欢迎,仇恨故事也需要理性客观中立的外衣。如果戾气太重、非黑即白,则很难激发人们的共鸣,煽动效果不会太好。好的现代仇恨故事应该假装自己憎恶的不是某个民族或种族,而是里面的一小撮坏分子。

这样的坏分子甚至可以来自本民族——在 1915 年的种族主义电影《一个国家的诞生》中,带领黑人民兵烧杀抢掠的军官,就不是黑人,而是所谓“白种无赖”;头号反派、副州长塞拉斯·林奇也不是纯种黑人,而是黑白混血;如果没有他们,天性朴实的黑人就会勤劳种田,并在白人种植园主前来视察时载歌载舞。

影片另一幕:反派林奇副州长要求黑人劳动人民放下工具去享乐,却被劳动人民坚定拒绝

谁编的这种故事

仇恨故事的来源多种多样,除了阴谋分子之外,各种各样的编故事爱好者都可能加入到故事改编的大潮中去。

比如文初提到的针对蒙古统治者的谣言,后面还提到了汉人在中秋月饼中暗藏纸条、相约“八月十五杀鞑子”的故事。在最初的清末版本中,这个故事还很简单,仅仅是“汉族先辈如何推翻北方异族统治者”的反满影射故事,作者多半是清末秘密会党的成员。

在这个版本中,重点在于“月饼传书”、“中秋起事”的汉人反抗故事,并不特别强调蒙古人的暴政,只有“十家养一鞑”这一种提法。

到了 20 世纪 80 年代,在民俗学者收录的民间故事中,蒙古人的暴政已经有了清晰面目,各种元素一应俱全。汉族百姓持有菜刀和聚众发表言论的自由惨遭剥夺,“十家养一鞑”的蒙古兵负担起了监视百姓的任务。此外,蒙古人的生活也变得奢侈起来,一改草原作风,对锦衣玉食产生了强烈的爱好。

“……南人五家只准共用一把菜刀……”(来源:1985 年版《历代农民起义史话》)

不过,“鞑子”的蔑称遭到了隐匿,改称“蒙古奴隶主”、“元朝统治者”。这些显然出自官方对农民起义的革命式叙事。

最为刺激的“初夜权”,也在这一时期被收录了进来。奇妙的是,这个煽动元素并不是汉人煽动家编造的,而是出自被仇恨的蒙古人之手。

蒙古人编出他们对汉人的初夜权,可能比清末会党发明元末起义的时间更早。在他们的叙述中,蹂躏汉人女孩的不是普通蒙古人,而是喇嘛。除了取走初夜,喇嘛们更会剁掉汉族男婴的右手拇指,使他们不能挽弓作战,唯有朱元璋这一代人才通过贿赂保住手指。

这种情况和汉人编造的那些蒙古暴政一样,没有任何历史根据,只是根据风传硬做的附会。宋、元、明时期,在西夏、西藏、印度、真腊和暹罗诸国的一些民族间,曾流行过请法师破损处女膜的做法,以流血象征驱邪的成女仪式。而在当时,就已经有传言,称有不轨僧侣会借机用嘴占便宜,或直接进行交媾。

蒙古人没有这项习俗,却认为元朝的迅速没落,乃是因为皇帝宠信西藏番僧。宣传喇嘛淫乱,符合他们对“破坏蒙古基业的奸贼”的仇恨心理。

西藏佛教萨迦派第五代法王八思巴,被认为是达赖喇嘛的前世之一,元朝首任总制院院使

蒙古人的自 HIGH 还不止于此。从 17 世纪开始,他们甚至还改写明朝皇室的血统,把明成祖朱棣说成是元顺帝妥懽贴睦尔的遗腹子,借明朝来为蒙古统治续命。传播初夜权的传说,大概也有类似心理,近于“我和你母亲发生过性行为”的骂人法的集体版本。

仅有好故事是不够的

当然,一个好的煽动者,既要靠自身奋斗,也要考虑到历史的行程。一个好故事足以挑起民族仇恨,让它的读者气得咬牙切齿或莫名担惊受怕,却不能唤起他们的暴力。

要把民族仇恨变成真正的种族灭绝,主要还得看运气。因为仇杀要么是一国政府有意的作为,要么是秩序崩坏的动乱状态,不受仇恨家的控制。

很多族群仇杀都是政府有意煽起,原本的仇恨程度反而没那么重要。纳粹德国制造了人类历史上最为骇人的种族灭绝,但此前的德国却是犹太人在欧洲融合最好的一个国家,一战中德军使用的化学武器就是犹太科学家弗里茨·哈伯开发部署的。

相反,反犹思想在出版自由的英国传播无忌,包括丘吉尔在内的大多数英国政客都接受过犹太阴谋论,1917 年在利兹和伦敦东区还出现过反犹暴乱。但英国政府始终扮演调停角色,防止极端事件发生。“水晶之夜”后,英国还接收了从德国逃出的部分犹太难民。

1939 年 2 月,犹太难民儿童抵达伦敦港

二战后,信息传播手段高度发展,但几次著名的种族屠杀,仍然与事发国政府难脱干系。

1993 年的卢旺达大屠杀期间,政府要员控制的电台 RTLM 就在广泛散播“除掉图西蟑螂”的意识,政府军队更直接煽动仇恨,乃至强迫平民参与屠杀。有学者研究发现,越是道路泥泞偏远,政府鞭长莫及的偏远山村,平民参与杀戮的比率就越低。

1998 年的印尼排华暴乱中,苏哈托政府也有明确介入。官方组织的“联合实情调查团”便发现,有政府军人直接参与暴乱。苏哈托的女婿、前陆军特种部队司令普拉博沃中将被认为是关键人物——当时正在发生反对苏哈托统治的学生运动,此人企图将运动扭转为打砸抢烧的暴乱,进而宣布军管戒严。但苏哈托不久便宣布辞职,他的计划没能实现。

印尼排华暴乱在中文网络成了民族仇恨传播的经典案例——耸人听闻至上,事实逐渐走样。热传的“印尼屠华照片”几乎都不是真货,斩首和吃人肉来自达雅族与马都拉族的种族仇杀,拖行侮辱尸体来自外南梦猎巫暴行,被奸杀女尸是受印尼士兵侵害的东帝汶人,而现场的轮奸照片,出自一家叫做“性感亚洲女学生”的色情网站。事实上约 1000 人死亡的五月排华暴乱,死者大多数都不是华人,而是印尼暴徒自己,他们在抢劫一家华人超市时引发火灾,烧死了正在里边打劫的数百人。

政府能煽起仇杀,当然也能熄灭仇恨。暴乱还未过去两年,印尼的首届民选政府就开始检讨持续 30 多年的歧视华人政策,六份华文报纸先后试刊,华人终于获准公开庆祝春节。在这种时代,仇恨故事编得再好,也很难起什么作用了。

不过,真正能让仇恨不受约束、大行其道的时代,还得数秩序崩坏的乱世。

心理学家研究发现,人们对于负面情绪更容易发生共情,对同一群体的情绪也更容易发生共情。因此,仇恨在族群间残酷斗争的极端环境下,会变成有效的动员机制及生存策略。换句话说,民族仇恨已经天然掌握优势,斗争会让人们自动投身其中,还会让资源集中到煽动者的旗帜下——只要他保持足够极端。

2011 年开始的叙利亚内战就已经造成了这种状态。2013 年,BBC4 频道走访两个曾经关系和睦的相邻村庄,分别信仰什叶派和逊尼派。随着战争中愈来愈多的人道危机,教派仇恨迅速发展壮大。某次政府军炮轰后,一名失去孩子的逊尼派父亲不顾西方记者正在拍摄,对着摄像头就吼道:“我要杀死什叶派的女人和孩子,让他们血债血偿。”

对于西方观众,这番话意味着战争中人性的丧失;但在伊斯兰世界,这番话却可能是向广大逊尼派征集援助的动员宣言。仇恨者的队伍越杀越大,同族捐助的资金、武器和人力都会流到他的旗下;温和的队伍则越杀越小,只能得到西方世俗世界名义上的同情。正是在那个村庄,原本隶属自由军,连古兰经都没读过的年轻人,也因为战争物资的匮乏而转投了基地分支胜利阵线。

在社会崩溃的大洪水时代,制造仇恨的技术才会找到真正的用武之地。