一个是为民主自由呼号的公共知识分子,一个是为异见者辩护的法律界泰斗,在“煽动颠覆国家政权”的指控下,抗辩与法治无可著力处,“偶然”生还。

编按:中国法律界泰斗,曾为“四人帮”担任辩护律师,也常为“异议者”辩护的张思之90岁生日临近,作家冉云飞首次撰文回忆张思之五年前为自己辩护的细节。那是2011年冬,“阿拉伯之春”在中东兴起,引发中国“茉莉花革命”的连锁效应及高压管制,2月20日,四川警方将作家冉云飞从家中带走,指他散布及组织“茉莉花革命”信息与活动,2月24日,以“煽动颠覆国家政权”为由,将冉刑事拘留。张思之出任冉的辩护律师。四个月后,冉案被成都市中级人民法院以证据不足退回,六个月后的6月9日,冉获释。

2011年初,王怡、余杰、彭强等一帮基督徒朋友,邀请我参加一个会议。其中有一个小环节是每个人说出去年最感动的一、两件事情。我说一是刘晓波兄获诺贝尔和平奖,二是意外地找到了自己的生父。3月8日王怡牧师在《火焰肯定是存在的》一文里言及当时的情形:“最后轮到他。他缓慢而沉稳,石破天惊地说,去年,我找到了我的父亲。当时,我的泪水,如我此刻打字,就浸满了双眼。如果我知道他两周后,就会被政府拘捕,我后悔,我为什么没有哭出声来。”

四十六年才找到,要相认也总是有不少障碍。2011年2月20日父亲85岁生日,姐姐让我在与父亲见面之前先打个电话。这个寻父的剧目似乎正按我们商定的计划进行时,2月19日中午,接到成都书院街派出所管综治的副所长电话,让我到派出所去一趟,说找我有事。我说我跟你们喝过多少年多少次的茶,你们不是不知道中午我要午休,你们也从不在午休时找我,今天是为什么呢?那警察说是上级领导的意见,有急事找你,请你配合一下。

到得派出所,他们也说不出什么理由,只是说今天不在派出所谈,而是拉到成都三环路以外的一个度假村,名字好像叫“蜀仙园”。我与警察虽然喝茶多年多次,次数多到数不清,但还从未“被旅游”过。

在去度假村的路上开始还可以给家人打电话,到了度假村有五六个人陪着,以分局的人为主,开始还打麻将,晚餐我还与他们喝酒醉了。20号晚上,成都市局熟悉的几位警察来对我做笔录,我还以为做完笔录总要回去了嘛,根本不当回事儿。后从度假村被带到派出所已是21号凌晨,接着在深夜2时40分到达家中,让我在搜查令上签名,以便搜走我的电脑主机。

我与太太道别,有所吩咐——其中就说,因为父亲在等我电话祝寿,你就告诉他有事不方便,以后再联系。我想过了“茉莉花革命”这几天的敏感期,应该能回归到“革命队伍”中吧。

被控煽颠:我就是那位说小孩最终要死的人

“茉莉花革命”是2010年底由突尼斯引发的改革,继之以埃及、利比亚等北非国家的社会革命,作为一个争取民主自由的人,当然乐意看到像北非这些专制的穆斯林国家,发动有机会向民主社会转型的革命。作为推特上活跃的一份子——那时不喜欢玩微博,更主要是因为在微博上我被屏蔽了——当然会转发不少关于这些社会转型革命的消息,间或有简短的评论。其间也于2月17日接受过自由亚洲电台的采访,谈中国会不会发生茉莉花革命的问题。我说从逻辑上迟早会发生,只是事实上多久发生,那是人们没办法猜到的。让我胡套一下托尔斯泰的名言:一个专制政权的统治是相似的,垮台却各有各的不同。

后来在看守所审讯我时,这采访果然是个重点项目之一。他们觉得我这么坚定地判断政权迟早会出现机器乃至垮台,一定是背后有谁在诸多方面坚定地支持,才会说得这么毫不含糊。我就说,鲁迅写过一篇杂文《立论》讲了一个故事,一人家的小孩满月,庆贺的人多说各种奉承的好话,只有一位说那小孩最终是要死的。我就是那位说小孩最终要死的人,这是个不可逆的逻辑判断,是个应然事实,而不是个能定准时间的既成事实。

21号下午三时,成都市局两位警察到派出所来,给我下达刑拘通知书,罪名是“颠覆国家政权罪”。其实我就是个写字的书生,颠覆国家政权作为刑法的105年第一款,大意是武装起义、贩卖枪支、推翻政府、分裂国家等,用在我身上不仅夸张,而且荒谬之至。其实他们只不过是把我从05年至11年六年间,每天所写两千多篇批评政府的文章汇集起来——有次做笔录时,看到打印出来的他们认为我有问题的文章,比我人还高——通过这个子虚乌有“茉莉花革命”,来算个总账而已。

我笑着对他们说,你们太看起一个书生了,给这么高的荣誉。

正式被捕:张思之与夏霖作辩护人

到得看守所,我第一个想的是既来之,则安之,想的是要读书,就请办案警察带信给我太太。一边读书,一边审讯中,等被拘一个月后的结果,不出意料,3月25日我被成都市检察院正式批捕。

批捕当天,我就请办案的警察给太太带一封信出来——并不是所有的信都带到了我太太手中,有一些信件被没收,后来也没有发还,但这封信带到了——主要内容是关于聘请律师的。信里涉及聘请律师部分的实录如下:

吾妻:终于到了必须请律师为我的权利进行辩护的时刻。关于聘请律师,我的意见如下:

中国不少有名的刑辩律师如莫少平、滕彪、许志永、李和平、张培鸿等都是我的朋友,但我最尊敬的是“中国大律师”张思之先生(他是许多著名案件包括“四人帮”时的辩护律师),他是流沙河先生及师母的好朋友,今年84岁了。吾妻可商请先生及师母,打听一下张先生的身体和时间是否允许出庭为我辩护。若张先生出任我的一辩,那么二辩则请浦志强先生(他是中政的研究生毕业,著名刑辩律师)。当然主要工作由浦志强先生完成,张先生只需出庭即可。

若以上方案因故不能实施,则请浦志强、夏霖二先生担任,他们都是我的朋友,对我也比较了解。他们二位都是中国有名的刑辩律师,且是谭作人兄一案的辩护人。我的手机里都有他们的电话,具体情况你可以找作人兄太太王庆华大姐联系,律师费用也可一并了解清楚(王姐电话我手机里也有)。我想浦、夏二兄如果没有时间上的冲突或者其它不可抗拒的问题,一定会乐意出任我的辩护律师。

以上意见是否稳妥得体,请你与先生、师母和王怡仔细商量,以便做出最后的决定。

在我的信未达家人、律师未聘定之前,一方面宋石男兄联系上海著名律师斯伟江弟兄,彼时我与伟江不认识,但他慷然快递来委托书,快递日期系2月25日,彼时我家人应才拿到拘留通知书。3月7日,大约家人与一干朋友们还在犹豫不定之时,律师夏霖兄从北京打电话给流沙河师母,称有急事相商。沙河师母后来撰文说,这是张思之先生请夏霖打电话来商量。当天师母告知吾妻,夏霖兄的联系情况,夏霖与内人通电话,由张思之先生与他作我辩护人的格局就基本定了下来。

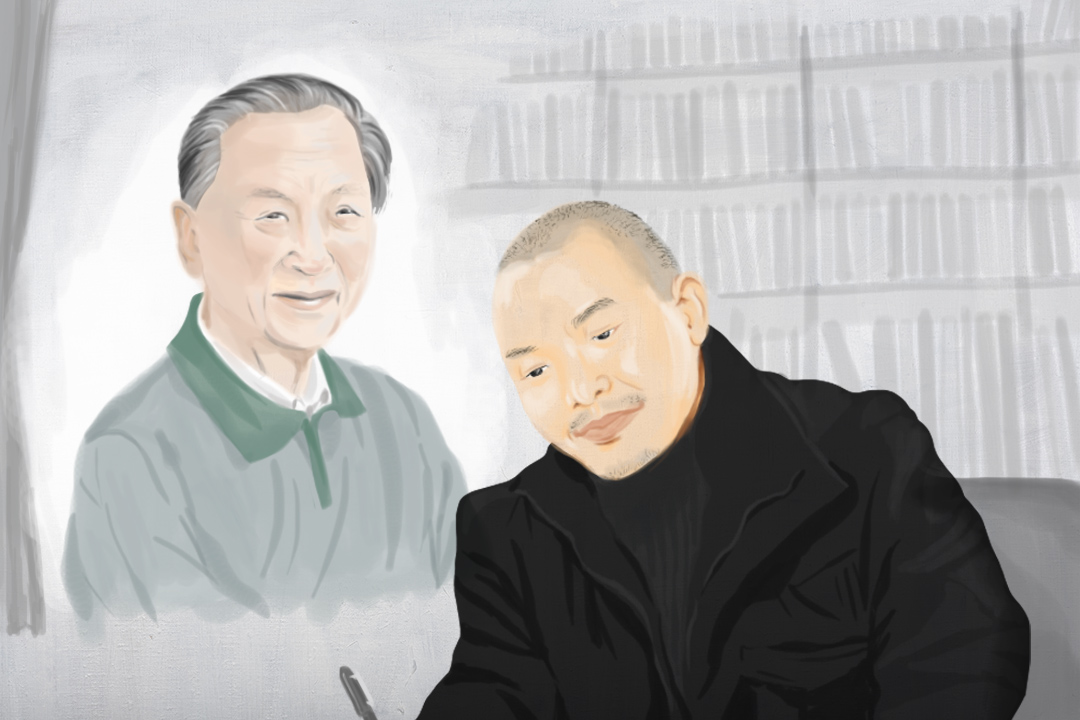

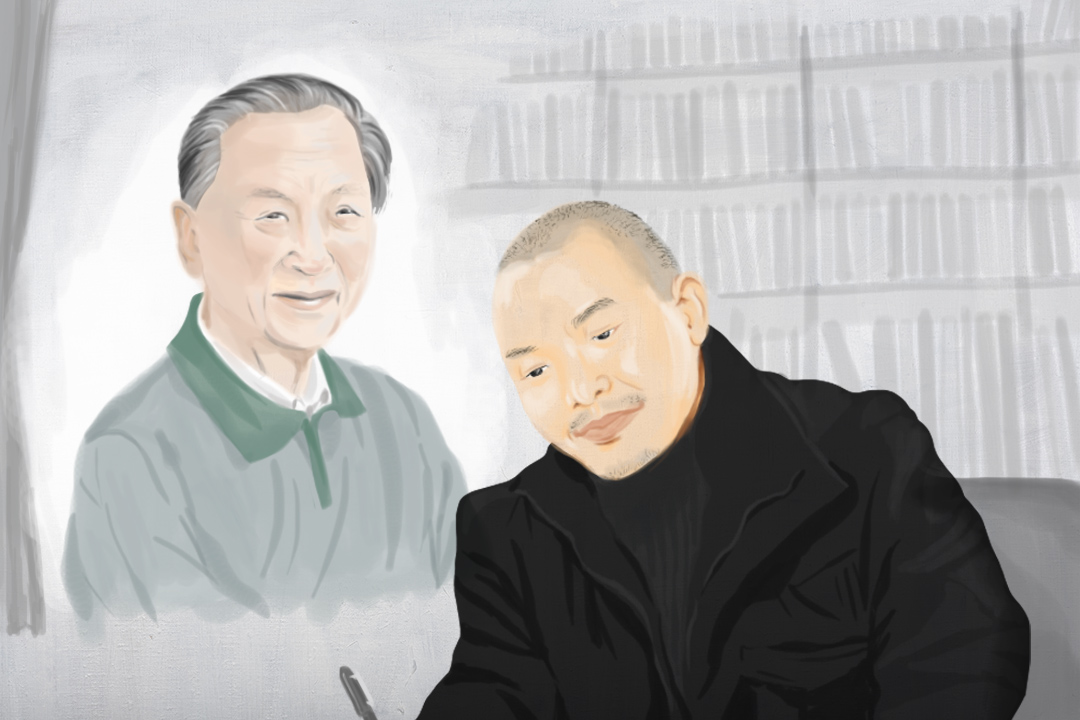

流沙河:道义铁肩光照青史 张思之:责无旁贷不干青史

4月5日晚,妻子与姐姐一起至同院子的沙河先生家,把我的信拿给他们看。先生师母得知张思之先生已然答应出任我的辩护律师,当晚姐姐、太太走后,先生非常悲伤地给师母说:“形势这样狞恶,我八十岁了,恐等不到云飞出来的日子了。”

彼时一位在社会上相当有影响的人,滥用自己的文字谀公肥私,被我点名直言不讳地公开批评过,因此挟私报复,阻止张思之先生为我辩护,甚至在京城文化圈里坏我的名声。沙河先生为坚固老朋友思之先生替我辩护的信心,等6月份夏霖从北京来成都搜集我的资料时,给思之先生写了封信:

思之兄长:老骥出场,壮心未已。道义铁肩,光照青史。喜我兄长能为云飞辩护,我和茂华十分感激,特向兄长致敬。学友云飞为吾蜀之头号藏书大家,读书良种,写书快手,平时不与政治动作。此次系狱,纯系文字罹祸,其文字尖锐畅猛,直话直说。弟亦曾去岁劝其暂时停笔,不必日日博客,以求缓和关系,待到口径松动再写。然其为人刚烈,未能采纳愚见,终至犴狴,令我和茂华伤心且愧。云飞寻找生父数十年,今春找到了,正欲晤其严亲,而忽被缇骑逮去。其生父为川东酉阳县干部,退休多年,八十五了,恐此今生难见其骨肉矣。我等为之怅然欠然。炎夏届临,兄长保重身体,为中国之法治,留得青山。2011.6.12流沙河 吴茂华敬禀

五天之后,思之先生回沙河先生及师母信,出狱后曾于先生处得读:“冉先生作为公民,就国事聊发几句感慨,关‘颠覆’何事?为此欲置人于死地,作为法律人难免不平。端巧狱中传出讯息,邀我处理讼事。经与京中小友会商,认为责无旁贷,也就再拾‘战袍’了,不干青史,如此而已!然而中国律师,人微力薄,又不易挽既倒之狂澜,无非是可能留下一笔记录罢了。”

思之先生既谦称“铁肩道义”不敢当,复谓“不干青史”,又明白只是“一笔记录”,于苦难中国追求社会公义,真可谓屡战屡败,但最重要的屡败屡战——除为“四人帮”辩护外,王军涛、鲍彤、魏京生、高瑜、郑恩宠、浦志强等案,均可视为替“异议者的辩护史”,在其口述史《行者思之》里在在有所体现——前者可见吾国之凶险,后者可见思之先生不以一时之得失,作为是非与公义追求的衡评标准。

“身还偶然遂”:如果需要,他们一样会搞死

同是3月25日的信里,我给太太罗列了四月份至十一份所要的书目,办案机关与看守所也同意每月送书,结果还没来得及全部读完,就于8月9号出狱了。

当晚回家时已是晚上9时过,忍不住高兴,给亲朋好友打电话。当我打给沙河先生时,他简直不敢相信我是真的已经出来了。沙河先生说,现在只有杜甫的《羌村三首》中的两句诗,才能形容我们现在的心情——“乱世遭飘荡,身还偶然遂”——当我们一起说出时,他高兴无比。细思他这一对话,关怀细深,是为了验证我的记忆,及脑子在监狱里出问题(四川话谓“出机器”)了没有。

8月12号,父亲在姐姐等亲人的陪同下,从故乡来看我,公安机关将我放出来,用的是不予起诉,变更强制措施的办法,从完全的剥夺自由(关在看守所),变为限制自由(监视居住),因此我不能回乡见父亲。这是我们46年第一次相见。拉家常的同时,免不了要问到我为何坐牢,我就说是贵党所搞的文字狱嘛。他与我母亲一样是文盲,却就开口背章竭的《焚书坑》:“竹帛烟消帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”

我出狱半个月后,8月26日,张思之先生、夏霖夏楠二兄、李瑾女史,他们四人来成都看我。我特别感谢张思之先生为我当辩护律师,他诙谐地说:不就是流沙河夫妇叫我来的嘛。

从监狱出来后,不时有朋友问为何你能出来?我当然不知是因何,但不能用“自己清白就能被放出来”这种逻辑,否则我本来就不应该被抓。思之先生一行人在快要离蓉的头一天,于饭桌上谈及这个问题。

张思之先生非常严肃地说:“你此次出来是多种原因促成,我所知道的煽动颠覆国家罪中,像你这样不予起诉的,几乎没有。你小子的运气好,政治气候微妙变化、外交努力等因素,并非是你在里面坦陈事实清楚,使他们没有找到所需证据。”8月11日,美国驻中国大使馆通过法新社发了一条“美国政府希望中国政府全面恢复冉云飞自由”的新闻。当时美国新任驻华大使骆家辉即将履新,美国副总统拜登于17即将访问中国,20号至四川访问,并且在我的母校演讲。

思之先生续道:“他们要整你,可以将你回答任何的话划为铁证。过去几十年那样多的反党集团、反革命案,有几个是真有其事的?像我这样八十几岁的人了,别看我当律师四处办案有些影响,如果需要,他们一样会搞死我的。”(转引自吴茂华《虎洞喝茶看云飞》一文)我深为思之先生的清醒而击节,前不久被判十二年刑的夏霖案,就完全是政治问题经济化的迫害,也再次证明了我的出狱,的确是“身还偶然遂”的小概率事件。

眉题何来:“少年子弟江湖老,八十犹狂半醉翁”

前不久,好友慕容雪村撮合,土家野夫、王小山、李海鹏、费勇、蒋方舟及我,在主编易小荷的张罗下,组成了一个“互相看不起”(王小山语)的“七个作家”,每人每周写一篇文章以应这个弯曲悖谬的时代。王小山的一篇《十天穿越东北十三城》,其中有一打油诗《被旅游杂感》:“南北东西一围墙,彼等做狼我为羊。今日责令去旅游,明天扔进篱笆房。……五十来岁瞎逼走,八千里路胡毬忙。十天游罢归京城,中国梦里颂吉祥。吾皇万岁万万岁,永远健康寿无疆。”

其中“五十年来瞎逼走,八千里路胡毬忙”,悲愤寓于洒落自嘲,尤其令我激赏。上个世纪八十年代以降,一些大俗大雅的、脍炙人口的打油诗开始在知识人里流传。如聂绀弩的“青眼高歌吾望子,红心大干管它妈”,杨宪益的“千年古国贫愚弱,一代新邦假大空”,邵燕祥的“醉里笑谈小赤佬,梦回畅饮老白干”等。这次为张思之先生寿庆撰文,以久不得眉题为苦,忽见邵燕祥先生新写之《贺思之兄九秩大寿俚句四则》,其中第一首有“少年子弟江湖老,八十犹狂半醉翁”句,颇能概括思之先生的精神与生活。故改窜而用之,切望思之先生侠骨多有,半醉不再,寿迈期颐而常健。

在这个“掌声拍报平安夜,大会开得很好嘛”(邵燕祥诗)的社会,无论是我还是思之先生,恐怕都难免感到世俗法律,在这个国家的无力。请允许我引用“申冤在我,我必报应”的上帝之旨,来自我安慰,并且安慰他及大家,因为最终正义的审判者是上帝,不是人类这群罪人,更不是人类罪人中的罪魁们。

2016年10月12日定稿于成都