2007年6月,一个叫阮一峰的青年,在查阅国家标准的过程中,“无意发现”两个国家标准:《本人成分代码》、《家庭出身代码》。

他将这一发现贴在自己的网络日志上。

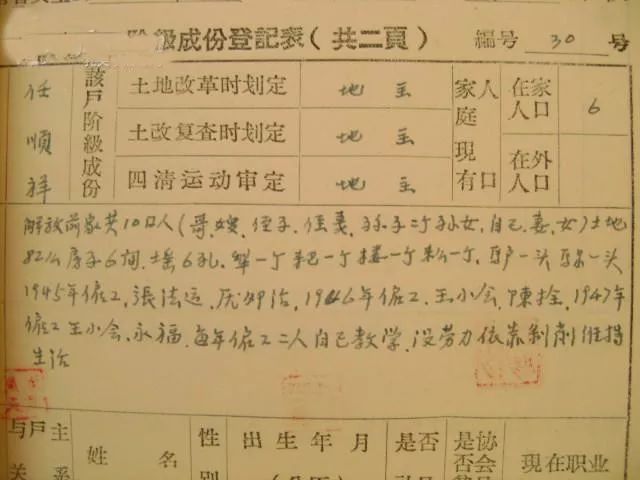

对年轻人居多的活跃网友们来说,“本人成分”、“家庭出身”等名词,一方面,它们清晰地出现在历史文本,父辈之口以及各类“登记表”上;另一方面,其涵义是模糊的。而填表时,“家庭出身”比“个人成分”更难下笔,因为“家庭出身”涉及上一代人——这些距今久远并屡经变化。

现在突然得知,它们与作为全国范围内的统一技术要求——国家标准——联系在一起,便纷纷转帖,并调侃着互问:大家看看,你是什么“家庭出身”?

这个标准号为GB 4765-84的国家标准,规定了家庭出身的代码,适用于人事档案管理、社会调查、公安户籍管理等工作。

它产生于1984年。

当时,随着人事管理从手工向计算机过渡,急需形成资源共享网络。而“家庭出身”,是人事管理信息系统指标里的重要一项。

“简单地讲,不同地方、不同级别、同一级的不同单位,各有各的填法,后来搞信息化管理,为了方便信息交换,我们制定了这个标准。”

中国标准化研究院研究员、该标准的起草者之一张爱说。

上表显示,从01开始顺序编码,中间缺省若干数字,最后一个是99,总共45个代码。张爱解释,中间缺省部分是故意留的,为了方便使用单位在此基础上增加——标准化术语叫“延拖”。

换言之,这45个代码所指代的45类“家庭出身”,只是最基本的划分;或者说,它们是全国范围内各式各样“家庭出身”名称的“交集”。

“应该没有全国性的正式文件,来规定‘家庭出身’到底该怎么划分。”张爱回忆,“当初起草的时候,中组部给了我们一些资料做参考,我们只是将历史积累的、约定俗成的叫法进行归纳分类。”

这些“历史积累的、约定俗成的叫法”是怎么得出的?

该标准解释,“家庭出身”,系指本人取得独立经济地位前或参加革命工作时的家庭阶级成分(即指在本人取得独立经济地位前供给本人经济来源的父母或其他人的社会地位或社会职业)。通俗的理解就是,父辈的“阶级成分”,即是你的“家庭出身”。

很显然,“家庭出身”与“阶级”有关。

马克思、恩格斯在一系列著作里提出,划分“阶级”,要看人们在社会经济结构中所依赖的条件,最主要的参考因素,是占有生产资料的情况。这个外来词语进入中国之后,它不仅仅是分析方法,不仅仅是一个政治概念,而且成了社会动员和社会分层的工具和标准。

至少在1949年到1980年底初,它占据着几乎所有中国人生活的重心。

分层

划分阶级,明确谁是“敌人”,谁是“自己人”,这样一种论点,被中国共产党作为思想和组织原则,始于1927年。

这是南京大学历史系教授高华研究出的结论。

1927年,国共分裂,中共被国民党疯狂镇压,而此时,大批知识分子党员退党。党内领导层认为,知识分子在危难关头容易动摇,究其根源,即是他们所受的敌对阶级的思想影响,以及他们与旧阶级千丝万缕的联系。而与此同时,农民出身的党员,普遍具有“朴素的阶级感情”,忠诚度高,革命彻底性强。

即便有此认识,但中共并没有对其它阶级关闭大门。在根据地,一方面坚持工农优先的政策,另一方面,对投奔革命而来的剥削家庭出身的人进行思想改造;并采取“减租减息”等政策,联合地主富农抗日。而在国统区内,则以“争民权,反独裁”为号召,尽量争取资产阶级等社会各阶层的支持。

1949年,中国共产党成为执政党。明确工人阶级为国家的领导阶级,工农联盟是国家的政治基础;民族资产阶级既是革命的盟友,也是革命的对象;知识分子则是一个中间阶层,既可为新社会和革命服务,也是资产阶级思想的载体;而国民党残余力量、地主和反革命分子则是新社会的敌人。

1952年底,除部分少数民族地区外,全国范围内的土改已基本完成,农村的阶级也相应划分完毕。1956年,社会主义改造结束,城市人口也被定为各种不同的阶级成分。

至此,全国所有的人,开始拥有一个至关重要的身份标签:阶级成分。

“黑老鸦生的白鸡蛋,孵出来的还是黑老鸦。”

这是1947年,中共晋绥分局领导用的比喻。在这种精神的指导下,划分农村的阶级成分,一般均需追查其前两代、三代的经济状况。有的甚至要从乾隆年间和同治年间所立的碑文去查证。

土改工作队认为,那些已经破落的人,也不能轻易放过,因为“他们前两辈子压迫人,好活了,这辈子不给他们黏上些封建,那太便宜了他们。”

尽管如此,在解放初的几年里,家庭出身不好的年轻一代,并没有受到太大的冲击。

1949年春季,河北魏县秦庄村,祝伟坡的父亲被划为破产地主。当时,他不满14岁。但祝伟坡不仅顺利读完高小,还在1950年考上魏县初级师范学校。师范毕业后,被分配到县立郝村完小任教。1956年9月,他甚至加入了中国共产党。

他后来回忆,当时对要求入党人员的家庭出身、个人经历和社会关系等方面的政治审查,还是相当严格的,但是,在那段时间内,“我丝毫没有家庭出身不好的政治包袱”。

在四川东部的一个普通山村“双村”,村民刘兴木的父亲虽然被划为富农分子,但他也没有感到太大的压力。几年前,他对华中科技大学社会学教授吴毅回忆,“当时年轻,村里的各种活动,包括开会、扭秧歌、搞宣传等,我也和其它年轻人一样地参加。开始搞互助组时,父亲没有参加,但我参加了。”

比祝伟坡小7岁的遇罗克生活在北京,他的父亲是工程技术人员,母亲是一家小私营企业的业主,家庭出身自然不算很好。

可遇罗克成了新中国第一批少先队员。瘦小的个子,小大人的神气,和那副小近视眼镜,同学们都亲热地管他叫“小学究”,遇到问题常来问他。他一上中学就写了入团申请书,在学习计划里豪言:“每天不看完五十页课外书,我决不睡觉!”

这些快乐的年轻人没有想到,一个新的社会等级结构正在孵化。处在这一结构顶端的,是“阶级成分”好的工农,处于底层的,则是“阶级成分”不好地主、富农、资本家、商人等等;他们没有想到,自己也会背负沉重的十字架,因为父辈的阶级成分,就是他们的家庭出身。

升温

1957年,遇罗克的父母双双被错划成右派。一家人的生活水平倏然降低,遇罗克的操行,过去年年得“优”,这一年突然变成了“中”。

反“右”运动开始之后,1958年,祝伟坡的弟弟祝均坡,在学校黑板报上写了一首讽喻小诗,其中写道:“他姗姗来迟,走向队伍,真像阅兵的军官一样……”学校团委书记看了,对号入座,认为这是讽刺他的,借整团之机,说他出身地主、思想反动,将他开除团籍。

次年,祝均坡高中毕业参加高考,志愿是北京外国语学院。政审时因“政治思想不合格”,“不宜录取”。

1960年夏末,发高校录取通知那天,班上只有两个人什么也没接到,一个是有盗窃行为的学生,一个是门门功课一直名列前茅的遇罗克。因为,他的父母是“右派”。

不仅仅是遇罗克和祝均坡。开封育才中学高59届的学生袁剑平记得,200余同届考生,除了不愿升学的以外,都考上了大学,而一些尖子生却落了榜。后来得知,校方在极为保密的情况下对学生一一作了政审,政治审查的依据,并非个人表现或学习成绩,而是家庭出身和社会关系。

出身地主富农家庭的,或者家长在1957年被划为右派的,或有海外关系尤其是港澳台关系的学生,基本上都是不宜录取和降格录取者。

当时这样做的,不是开封育才中学一家,也非河南一省。

1958年,中共中央、国务院在《关于教育工作的指示》中明确提出,评定学生成绩时和提拔师资的时候应,首先注意政治觉悟。

袁剑平后来查档案发现,1958年河南省某市高考“不宜录取”的比例是7%,1966年是6.1%。而全国高等学校招收的新生,工农家庭出身和本人是工农成分的比例不断上升,一个数据是,1953年为27.9%,1958年上升为55.28%,1965年上升为71.2%。

不仅仅是升学,出国、晋升技术职务、毕业分配、工作使用等许多方面,“家庭出身”都成为重要指标。一个基本原则是,优先选拔、出身于工、农、革命干部等家庭的“根正苗红”的子女,同时限制剥削阶级子弟向上流动。

祝伟坡回忆,1957年反“右派”,1959年反“右倾”,1962年提出阶级斗争,年年讲、月月讲、天天讲,越来越强调阶级斗争。“和谁斗呢?外斗帝修反,内斗封资修,还有地富反坏右,再加上叛徒、特务、走资派,同时批判臭老九。”

在这一系列阶级斗争中,“家庭出身”不好的人,实际上都被打入了另册。

进入1960年代以后,刘兴木的自在日子就结束了。1962年,刘兴木的父亲害水肿病死了,在紧接着到来的“四清”运动中,他顶替父亲,被戴上富农的帽子。

刘兴木向吴毅回忆了“戴帽”的情境:

公社派人到大队宣布决定,在黄马岭召开斗争大会,要我低头认罪。我不服。解放时我还没满18岁,未成年,不能定为富农分子。但他们并不依你说的。(当时)会场上口号一个劲儿地吼,背后有两个民兵押着(我),我被吓住了。大队干部在一旁说,承认算了,承认了也没得啥子事,还不是一样的对你。我没有主见了,在宣判书上按了手印。这下子我完了。”

“戴帽”之后,刘兴木受到队里的监督,失去人身自由,在后来文攻武卫的“革命”中,用吴毅的话说,这类人“成了一只只被打怕了的缩头乌龟”。

“后革命”时代,仍然是一个革命的时代,它需要革命的对象,双村的贫困也需要有人为之承担历史责任,于是,地主和富农这一类牛鬼蛇神就成了革命的对象,也成了双村贫穷落后的历史罪人——吴毅如此分析说。

无论从宏观的国家层面,还是微观的村庄层面看,自1950年代以来,“后革命”氛围,不断积聚和加重,终于在1960年代中后期开始的“文革”达到极限。

高潮

“文革”初期,红卫兵造反派贴大字报,说祝伟坡出身地主,却被重用为政治辅导员,是单位领导的阶级路线问题。

1968年7月,祝伟坡的妻子到妇产科医院生子时,填登记表,要写家庭出身和个人成分。医生和护士一看是“富农”,就冷眼相待。他拿着孩子的出生证,到派出所去上户口,工作人员在户口本上把孩子的家庭出身填写成“地主”。

“我参加革命工作和加入中国共产党都十多年了,共产党员怎么能生出一个‘地主’?”

那个工作人员回答得很干脆: “不填地主,以后还有地主吗?!”

“我听了,当时就觉得很荒唐,也很生气,但又很无奈!”祝伟坡说。

这个月的29日,在北京,原最高检察院副检察长谭政文的儿子、北京大学学生谭力夫贴出一副红卫兵对联,叫做“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”,横批是“基本如此”。

对联的意思很明了:父亲是高干,作为儿子的他肯定也是好样的;反之,如果父亲是“牛鬼蛇神”,他的子女肯定也是反动的。

对联很快在北京大学、清华大学、中国人民大学等高等学校贴出,并传遍全国。

“红五类”和“黑五类”(地、富、反、坏、右)红卫兵对此持不同意见,“红五类”自认根正苗红,要接过父辈的衣钵,革别人的命。“黑五类”子女则受到打击。

“血统论”激化了人们的分裂。

1968年4月3日,北京西单商场发生了一次爆炸案,死伤上百人。这个叫董世候的肇事者的“反动思想基础”是:他是地富子弟,由于成分问题一直娶不上媳妇,又受村干部的歧视,觉得没有前途,对现实极端不满,感觉“活着没意思”。扬言“到大城市,抓住高压线去死”,制造一个国际事件,“让他们(政府)照照”。

这一年,张爱在北京27中上初二,班上有个同学的家庭出身是职员,不是红五类,也不是黑五类,属于中间。“但是,也感觉自己出身并不好。”他看了一张报纸,报纸上有毛主席的像,从图片上看,毛主席少一颗牙,就随口说:哎,你看毛主席,少了一颗牙。“然后我们班就批判了他半天。那照片看,确实少一颗牙,但就是因为他出身不好。”

“家庭出身问题是长期以来严重的社会问题。”

——1967年1月18日《中学文革报》第1期上,刊载了一篇名为《出生论》的文章,文章如此开宗明义地说。作者是遇罗克。

在文中,遇罗克估算了被这个问题牵涉的人群数目和比率:如果说地富反坏右分子占全国人口的5%,那么他们的子女及其近亲就要比这个数字多好几倍。不难设想,非红五类出身的青年是一个怎样庞大的数字。由于中国是一个落后的国家,解放前只有二百多万产业工人,所以真正出身于血统纯正的无产阶级家庭的并不多。

他进一步说:“在表现面前,所有的青年都是平等的”,“无论什么出身的青年,都应该享受平等的政治待遇。”

今天看来,这是一个非常简单的逻辑关系,但张爱苦笑着说:“当时跟现在不是一个逻辑。实际上我们党和国家好多领导人,出身也不好,比如周总理,出身也不是红五类,但人家走向革命道路了。所以他们这么说是不对的。心里就那么一种感觉,就感觉不对。但当时太左了。不敢说。”

“敢说”的遇罗克遇上了麻烦。

1967年4月17日,当时的中央文革表态:《出身论》是反动的。

1968年1月1日,遇罗克被捕,对他进行了八十多次的“预审”,但没有找到所谓“恶毒攻击”以及“组织反革命集团”的事实证据,最后以“思想反动透顶”、“反革命气焰十分嚣张”等虚无的罪名判处死刑。

1970年3月5日,遇罗克在北京工人体育场被枪决,年仅27岁。

余波

遇罗克去世8年之后,1978年,中共十一届三中全会召开,宣布停止“阶级斗争为纲”,经济建设成为动员工作中心。“出身论”走向终结。

1979年1月29日,中共中央作出《关于地主、富农分子摘帽问题和地、富子女成份问题的决定》。决定指出,除极少数坚持反动立场至今还没有改造好的以外,地、富、反、坏分子一律摘掉帽子,给予社员待遇。地、富家庭出身的社员,享受与其他社员一样待遇。

不仅仅是农村,在城市,随着一系列的平反,阶级身份体系也逐渐开始消失。

这一年的11月21日 ,北京市中级人民法院宣告遇罗克无罪。

1984年,在中国标准化综合研究所工作的张爱,参与起草了《家庭出身代码》国家标准。这个代码表的产生,与人事管理的信息化管理的需求直接相关。而究其根本原因,张爱认为,“虽然‘文革’结束了,但流毒还很深。”

1994年,在“全国干部、人事管理信息系统指标体系分类和代码”里,依然有“本分成分”和“家庭出身”,直到2002年才取消了这两项指标。2004年,“因为基本上没有单位用了”,《家庭出身代码》国家标准被废止。

但是直到2009年,“家庭出身”还出现在《高校毕业生登记表》上,比如兰州大学。

张爱认为,这是惯性思维使然,“有些单位很有可能买了一大批旧表,就放在那儿一直用”。

这一年4月,中国社科院农村所教授于建嵘,陪一个名校毕业的年轻法学博士参观宋庄美术馆。

这个博士指着新落成的遇罗克雕像问于:遇罗克是什么人,人们为什么要为他献花?

“听此言,我深感意外。”

于建嵘说,“温家宝总理曾对学生说:一个民族有一些关注天空的人,它才有希望。明白了这个道理,就需要记住曾在黑暗中仰望过星空的遇罗克们。请记住,如果没有他们的鲜血,如果没有他们的牺牲,我们今天的生活就不会如此美好。而我们每一个‘过来人’,面对下一代和后辈,也都肩负着同样的责任。”