来自微信公号:短史记(ID: tengxun_lishi)

文 | 谌旭彬

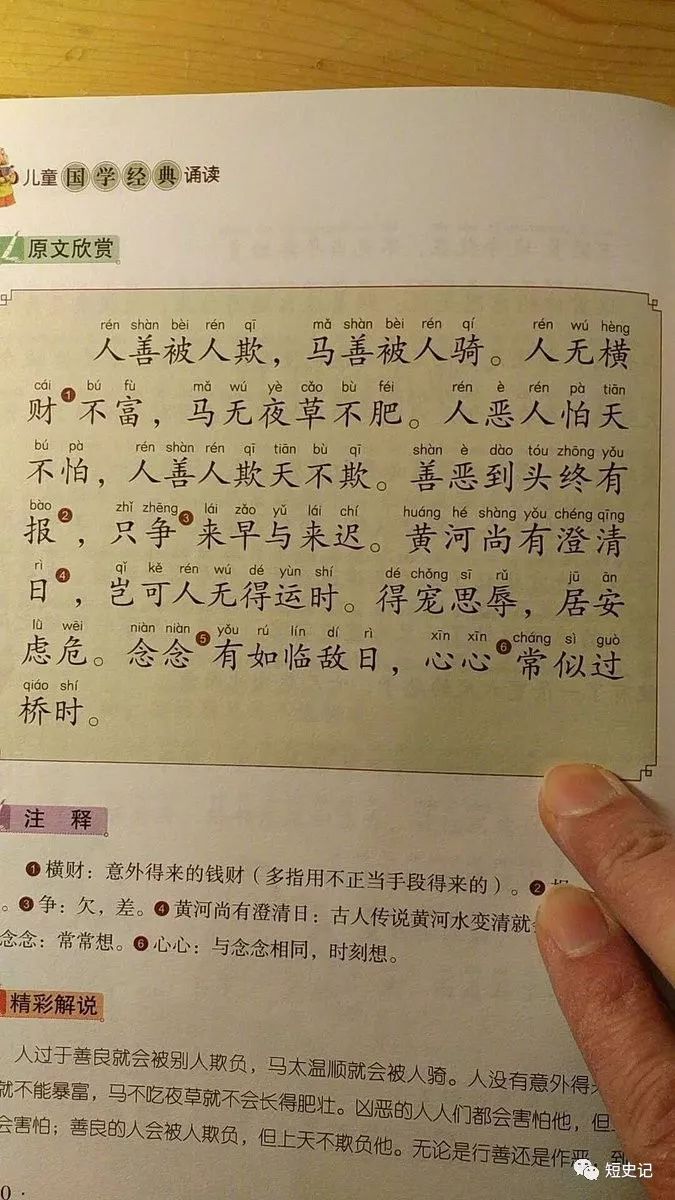

如图一所示,“人善被人欺,马善被人骑。人无横财不富,马无夜草不肥”这样的句子,已经被尊为“国学经典”,供儿童诵读了。

“人善被人欺,马善被人骑。人无横财不富,马无夜草不肥”这几句话,出自《增广贤文》。

具体到图一,则出自北京教育出版社2015年出版的《儿童国学经典诵读:增广贤文》一书(见图二)。

在当当网上以“增广贤文 国学”为关键词搜索,可以获取“1623件商品”,足见在我们所处的这个时代,《增广贤文》确确实实已经获得了“国学经典”的待遇。

不过,与以四书五经为代表的正襟危坐的“儒家经典” 不同,作为一本蒙学读物,《增广贤文》的风格非常油腻。

油腻到什么样的程度?且看书中收录的这些“人生格言”:

逢人且说三分话,未可全抛一片心。

画龙画虎难画骨,知人知面不知心。

饶人不是痴汉,痴汉不会饶人。

相见易得好,久住难为人。

红粉佳人休使老,风流浪子莫教贫。

贫居闹市无人问,富在深山有远亲。

谁人背后无人说,哪个人前不说人。

有钱道真语,无钱语不真。不信但看筵中酒,杯杯先劝有钱人。

来说是非者,便是是非人。

有酒有肉多兄弟,急难何曾见一人?

力微休负重,言轻莫劝人。无钱莫入众,遭难莫寻亲。

结交须胜己,似我不如无。

近来学得乌龟法,得缩头时且缩头。

今朝有酒今朝醉,明日愁来明日忧。

财可养生须注意,事不关己不劳心。

不光是油腻,很多“贤文”还特别地丧:

马行无力皆因瘦,人不风流只为贫。(穷人没女朋友)

山中有直树,世上无直人。(世上没好人)

只恨枝无叶,莫怨太阳偏。大家都是命,半点不由人。(世上没公平)

月过十五光明少,人到中年万事休。(大叔的人生已经完了)

年青莫道春光好,只怕秋来有冷时。(年轻人以后也会倒霉的)

人贫不语,水平不流。(人穷就要少说话)

当然,书中也有“正能量”,比如“钱财如粪土,仁义值千金”、“宁可人负我,切莫我负人”、“救人一命,胜造七级浮屠”……但油腻与丧,仍是这本书的基本底色。

这本油腻且丧的蒙学著作,具体的成书年代及编纂者,已不可考。大致可知的是:该书出自底层文人之手,书名在明代已见于记载,清人多有增补,极为流行。书中的“人生格言”,与唐宋之际流行的《太公家教》,存在相当多的重合。(胡同庆,《〈太公家教〉与〈增广贤文〉之比较》,《敦煌研究》1987年第2期。)

这种重合,意味着《增广贤文》并非突然出现,而是有着极为悠远的传承。这种传承,则意味着中国传统文化(或谓之“国学”)在“四书五经”这条主线之外,还另有一条支线。

这两条线是彼此矛盾、互相排斥的。如秦晖所言:

“‘经典’上讲读书做官是为了‘修身齐家治国平天下’,而蒙学作品《神童诗》的大实话是‘书中自有千钟粟’、‘书中自有黄金屋’、‘书中有女颜如玉’。‘经典’上讲性善论,而蒙学作品《增广贤文》的大实话是‘知人知面不知心’、‘防人之心不可无’、‘逢人只说三分话,未可全抛一片心’、‘守口如瓶,防意如城’、‘山中有直树,世上无直人’、‘人情似纸张张薄’、‘谁人背后无人说,哪个人前不说人’、‘人善被人欺,马善被人骑’……”(秦晖,《西儒会融,解构“法道互补”——典籍与行为中的文化史悖论及中国现代化之路》)

经典充满了正能量,旨在教人去追求理想人格与理想政治;蒙学教材里的油腻乃至丧,却在教人要懂得与现实妥协。

至于何者盛、何者衰,就端看“时代的土壤”如何了。

比如,儒学经典在西汉中后期影响力扩张,故当宣帝欲为武帝唱颂歌时,名儒夏侯胜曾站出来,指责武帝执政期间,虽对外有战功,但对内耗尽民力,蝗虫千里人相食,百姓死亡过半,是没有资格立庙的。名儒盖宽饶也曾警告宣帝,当下“圣道陵迟”,违逆天命之人,是不能长期强占帝位的。尽管这些努力最终都以失败告终——夏侯胜入狱,盖宽饶自杀——但经典教育繁盛,深受经典影响的知识分子,尚未丧失希望,仍致力于将现实政治框入经典所描述的范畴,这一点毕竟是事实。

到了《增广贤文》大规模流行的清代,“时代的土壤”已经变了。

郑振铎曾言:

“到了清代,蒙童读的史学书几乎一部也没有,元明二代的那些史籍,也都几成为罕见的东西。亡人国的,必须灭其历史,这手段是很毒辣可怕的。”(郑振铎,《中国儿童读物的分析》(1936))

清代文网严密,言说者人人自危、文化人无不主动自我审查——作者自我删窜内容、出版者与刻工不敢在书籍上留下名姓、图书常被挖去内文、图书出版后又主动收回销毁、民间存在焚书暗流……诸如此类,相当普遍。王汎森将这种“自觉阉割”称作“权力的毛细血管作用”。

对于清人所处的这种“时代土壤”,王汎森有这样一段总结:

“文字狱是一顶人人提在手上的帽子,遇到不满意的人便把帽子往他头上一戴。乾隆虽然一再说诬告者要反坐,但实际上反坐的例子几乎没有,只要一告,常常见到的处罚是:发配伊犁效力、斩监候或斩立决,有的甚至要凌迟,而且相关人等常因连坐而家破人亡。这个忌讳文化是无边无际的,小至百姓大至官员都可以玩弄这个武器。”

“在乾隆朝,最常见的受害者是下层的识字人。在社会各地游走的识字人,算命的术士或走方的医生,受祸的频率较高,他们经常游走各地,社会关系比较复杂,比较容易在语言文词中惹下麻烦,尤其术士常常预言自己或他人的命格,如果预言过当,往往是一个很大的忌讳。有意思的是,他们被查出问题的时刻,往往是离开家乡,在经往某处的途中被拦寻查出,或是投宿旅店时被查出,可见人们对本地社会以外的游离人物有较高的警戒和敌意。此外,替人家写状子的人,地方上的监生、生员,或是被黜革的生员,或是进学不成的童生,也是常见的受害者。另外,还有一些略解文墨的疯子。”(王汎森,《权力的毛细血管作用》,北京大学出版社,P374~375)

这大约正是《增广贤文》里一再教导幼童“逢人且说三分话,未可全抛一片心”、“画龙画虎难画骨,知人知面不知心”的核心原因。

当然,这只是清廷所营造的“时代土壤”的其中一个面相,而非全部。不过也已足以说明问题——与流行于唐宋的蒙学读物《太公家书》相比,《增广贤文》更为油腻,更为丧。

比如:

《太公家书》里教导幼童“见人斗打,必须谏之。见人不是,必须语之”,到《增广贤文》里,则变成了“力微休负重,言轻莫劝人”。

《太公家书》里教导幼童“他财莫取”,到《增广贤文》里,则变成了“人无横财不富,马无夜草不肥”。

《太公家书》里教导幼童“结交朋友,须择良贤。不如己者,必须教之”,到《增广贤文》里,则变成了“结交须胜己,似我不如无”。

《太公家书》里教导幼童“色能致害,必须远之”,到《增广贤文》里,则变成了“人不风流只为贫”。

这些变迁,无疑也是“时代土壤”的变化所致。

毕竟,任何一个时代的道德滑坡,都是从政治滑坡开始的。与唐宋相较,清代政治带给了普通民众前所未有的窒息感。这种窒息感,会催生出明哲保身(言轻莫劝人)、会催生出功利社会(人无横财不富),也会催生出得过且过的享乐主义(人不风流只为贫)。

换言之,《增广贤文》里的油腻,是时代之油腻的折射;《增广贤文》里的丧,也是时代之丧的具化。它在清代成型并颇受欢迎广为传播,并非偶然。