这批织起弃女流转网络的莆田“媒婆”,多是生在贫苦人家。看着她们大多晚景凄凉,“阿乐”们好像恨不起来了。

80后红梅知道自己的“阿乐”身份,已是上世纪90年代。尽管年少,她依旧知道这个身份意味着自己的生命里经历了什么。

近30年过去了,她还记得六七岁时眼见的那一幕。

“‘阿乐’来咯……”女人吆喝的同时,放下扁担,竹筐落地,声音闷沉,地上尘土扬起。

一群孩子迅速围过去,女人掀起盖得严实的布,两个交错摆放的女婴露出身子,一个的头紧挨着另一个的脚。

买“阿乐”的大人摇摇头。女人又掀开一层,还是两个女婴,再下一层又是两个。有的脐带没断,有的穿着单薄,裸露的皮肤上爬满大片痱子。

那些围观买“阿乐”的女孩们,多数也是“阿乐”。时光倒退几年,这也是她们曾经的遭遇。

从上世纪60年代到新世纪初,数万弃女就这样流入莆田及周边的仙游、泉州地区的农民、盐民、渔民家里,多养作童养媳。她们最初来自福建长乐,因此都被叫做“阿乐”。

那个被红梅等“阿乐”围着的女人,在当地被称作“媒婆”,多数是早年从莆田嫁到长乐乡村的女人。正是她们上下翻动的手,翻转了竹筐里那些女婴一生的命运。

红梅1985年左右生,成长在福建莆田灵川镇。她90后的邻居阿妹,就是那时阿叔花了四五百元买下的。“媒婆”们当时经手的女婴,范围从一百多公里外的福建长乐,拓展到闽侯、连江、宁德等福建地区乃至浙江、江西、海南等外省地区。她们共享着同一个名字“阿乐”,也共同遥想着同一个故乡长乐,因为大多数“阿乐”都不知道自己到底是从哪里来。

她们在异乡飘摇,长大成人,一个接一个找回长乐;而当年送出女儿的长乐父母,也开始寻亲。“媒婆”,成了她们共同的目标。

从这根纽带反馈回来的信息,往往令寻亲者失望甚至绝望——“媒婆”像莆田做其他游贩生意的人一样,一手转一手,把孩子从长乐运到莆田,规模成潮,网络复杂。

这张越拉越大的网里,早年流动着各地家贫养不起的女儿,后来又汇流了因政策问题被弃的女婴,以及后来从全国各地被拐卖的幼女。有往长乐寻亲的“阿乐”,后来在浙江温州、福建宁德,甚至贵州和云南找到了亲生父母。

梅花镇的女儿

“我是不是你们亲生的?”9岁那年,小学生红梅这样哭着回家大声问养父母。

那天,村里来了长乐人,挨家挨户寻“阿乐”,要找早年送出的女儿。邻居老人逗红梅,“你爸你妈来找你了”。红梅生了疑,村里几乎家家户户都有养女,自己两个70后姑姑也是,不过从来没人当面喊过红梅“阿乐”。

小女孩的疑问最终被家人证实——养父母不能生育,1985年正月二十七,亲戚在长乐汽车站的“媒婆”那里,花四百元钱买回了她。不止红梅,她妹妹也是买回来的。

“媒婆”称,红梅来自从长乐梅花镇。“媒婆”是莆田涵江人,早年嫁到临海的渔镇梅花镇,后来专门从那里抱孩子。养父母接过女婴,取名“红梅”,名字里包含着她的家乡。

长大后,红梅去梅花镇寻亲。镇上的老人告诉红梅,这里两个“媒婆”,都是早年从莆田嫁过来的,矮矮瘦瘦的那个去世了,胖胖高高的白秋芳,不知去向。

渔镇梅花的渔女塑像。

红梅走遍梅花镇每个村庄,打听每户送出女儿的人家,来来回回十年,还是找不到自己的家。她原以为,找到“媒婆”,就可以顺藤摸到亲生父母。许多二三十年前就开始寻亲的人也同样困惑——不是在电视上发个广告,在报纸上刊一纸启事,亲人就可以看到吗?

找到长乐潭头镇的吴白荷后,红梅才模糊知道了答案。从莆田嫁来的吴白荷以前是“批发头子”,潭头镇和周边乡镇的弃女,多数由“媒婆”搜罗来卖给吴白荷。不少在莆田卖孩子的“媒婆”,从莆田跋涉坐车去吴白荷家,“批发”了孩子,再运到莆田。

红梅找到吴白荷,给了她几千块钱求信息。得到的回答是,经她手上送走的孩子成千上万。2013年前后,吴白荷去世,如今已经无法求证她到底经手了多少孩子。那些辗转过来想找到线索的“阿乐”,会被她的儿女们告知:抱孩子的事是母亲做的,我们不知道更多的信息。

更何况,从这里送出的女儿太多了。人口超过71万的沿海城市长乐,近三十年间流向莆田的女婴,按寻亲者估算,规模逾两万。

“长乐每个乡镇都有莆田来的女人。”孙小萍比其他寻亲的“阿乐”更早发现了这点。新世纪初,她便走遍长乐十八个乡镇的每一个村庄,寻访每一个“媒婆”,至今还没找到亲人。

一位长乐民俗专家分析,民间将抱走孩子的女人称为“媒婆”,是取“媒介”的意思,当时乡间将信息灵通的介绍人都称为“媒人”或“媒婆”,他们流通包括民间借贷、婚嫁、抱养等信息。

一个“媒婆”的背影。

莆田籍社会学研究者吴重庆,在深剖莆田一个村庄的著作《孙村的路》中分析了“媒人”的特点,他们平时走村串户,“脚勤嘴勤,且走且逛且说新闻(指‘闲聊’)”,且各村的媒人间紧密合作。

嫁去长乐的莆田女人变成纽带,流通两地的生养信息。仙游“媒婆”李凤仙上世纪六十年代末干起贩婴生意,缘于村里有人生不出孩子,托她四处去问不要的孩子。消息一手转一手,嫁到长乐的莆田女人抱了一两个长乐穷人家的女孩来。后来,越来越多的长乐人知道莆田仙游一带有要孩子的,送养孩子的潮水就涨起来了。再往后,这桩关于弃女的买卖,像莆田人擅长的其他的游贩生意一样,越做越大。

被“抱走”的女婴

1982年农历三月十四,长乐市鹤上镇云路村的林财金生了三女儿。三月二十八,一个陌生女人便找上门来,张口就问,是不是有女儿要送啊?

林财金已经生了两个女儿了。长乐重男之风长盛,生不到男孩,女人在村里抬不起头。林财金想再生一胎,生出儿子。

女人自报家门,从三公里外的新览村来,隔壁村有一个卖猪肉的人家生不出孩子,想讨个孩子去养。

杀猪人家是当时农村的好门户,有肉吃。但当时长乐乡间传言,女孩被送去莆田,是要当童养媳的,每天干繁重的农活,吃不饱,穿不暖,还有女婴在路上就饿死病死了。林财金担心被骗,“不会把我女儿送去莆田吧?”

但女人说自己修佛,想行好事积德。她又数着,隔了几层,和林财金夫家也能攀上点亲。她发誓,如果把林财金的女儿送去莆田,就被恶鬼缠身,随后又允诺,先将孩子放在自己家带到满月,再送去给卖猪人家。

林财金渐渐放心,听起来是个好人家。她公婆早逝,夫妻俩要养几个孩子很吃力。她扯了一块方格布,给三女儿做了身新棉袄,几天后,哭着送走了她。

孩子满月那天,她和丈夫骑自行车去新览村,想再看女儿一眼。一进门却听不到孩子声响。女人迎了出来,一脸凶相。几轮问话后,她大声咒骂,“孩子都送走了还想认。”林财金和女人吵,旁边有老人偷偷摆手,暗示她这女人不好惹。

坐完月子,林财金到池塘边洗衣服,邻居告诉她,那个女人“专门做人贩生意”。她听了身子发软,摔进了池塘。

林财金多次托人去问,女人怎么也不松口。夫妻俩先在长乐周边地区找了几年,一点消息都没有。又过了几年,她得知三女儿被送去了莆田。

林财金开始往莆田去寻。她找了十多年,逐渐结识了其他苦觅女儿的父母。他们不仅来自福建各地,还有其他省份。

被骗走女婴的不止她。1988年,长乐市鹤上镇路北村的刘依妹的第五个女儿刚出生四天,就有一个莆田女人找上门来。刘依妹家庭宽裕,生几个孩子都养得起,但不符合计划生育政策。

刘依妹狠狠心,送走了五女儿。后来,她多次提出想看看女儿,都被媒婆找借口搪塞。2000年,刘依妹移民出国,她想给媒婆一笔钱,把12岁的女儿领回来一起带走,还是没有回音。

1989年,浙江省温州市苍南县龙港镇赵章南的二女儿刚出生,邻居家的一位阿姨就来讨孩子,称有亲戚家只有男孩,想要个女孩来养。赵章南多年后才知道,她女儿疑似被这个女人转给隔壁平阳县麻布镇的一个女人,再由她转给一位在莆田做生意的平阳人。龙港镇的弃女们,最终流向莆田荔城区旧阔口车站附近的一个大型贩婴站点。

1994年8月底,在福建南平建瓯,韩玉任4岁的妹妹也被交给一个陌生女人。她由韩玉任的堂姑带来,自称一对官员夫妻只有独生子,想抱养个女儿。他们后来才发现,那个自称官员亲戚的女人是假冒的,她是莆田人。

找女儿的过程中,林财金碰到了许多像红梅一样的弃女。信息越拼凑越多,那些各地借口要抱女婴给亲戚或邻居的接生婆、媒婆越来越可疑。

跟着一位“阿乐”来到莆田的出生证。

《长乐市志》记载,上世纪60年代后,数以千计的福建省莆田和四川、江苏等省的妇女嫁到长乐,生儿育女,繁衍后代。莆田民俗专家林洪国解释,莆田女人自古要承担繁重的家务和农务,当有女人外嫁长乐,发现嫁在那里婚后劳作要轻松许多后,便一个带动一个,莆田女人纷纷嫁往长乐。

正是嫁到长乐各个村庄的莆田女人,编织起了后来“抱女婴”的暗网。在莆田“媒婆”的描述中,养不起女儿的时代,莆田是一个有地瓜和花生吃的地方。

多年后,长乐等地寻亲的父母逐渐知道其中的信息落差,“媒婆”口中能吃地瓜和花生的地方,在莆田称为“界外”,是包括埭头镇、笏石镇、平海镇、北高镇、南日岛等在内的沿海地区和贫困山区,古来贫瘠荒凉。他们的女儿往往被卖作了童养媳。他们中不少人当时毫不知情,有人甚至在女儿的襁褓中放了钱,答谢养家。

“媒婆”的网络

寻亲者找到抱走弃女的莆田女人,又从她们嘴里打听接手的下家,一环接一环,他们循着当年孩子流入莆田的路线,逐渐把莆田“媒婆”们的网络大致摸清。

每逢回国就要寻亲的刘依妹打听到,抱走她女儿的“媒婆”,一贯是将孩子往仙游县胶尾镇送。刘依妹在仙游找到了她的下家李凤仙。然而,李凤仙告诉她,仅1988年,自己就卖了接近六十个女婴。

2018年3月初,年逾八十岁的李凤仙称,她的上家有五个从长乐来的莆田女人。她们不熟悉仙游,经她引路进村庄卖孩子。此外,胶尾地区还有一个贩婴的站点,周围村庄想买孩子的都知道地方。

李凤仙卖了二十多年孩子,她不知道她们具体从哪儿来。她们在仙游长大,嫁了人,生了孩子,如今最大的已经五十多岁,最小的也过了三十岁。

寻亲者发现了多条弃女流入莆田的网络,有大有小,多呈规律流向,且多是家族生意。例如,长乐鹤上镇和古槐镇的被弃女婴,多流向李凤仙的仙游站点。

而吴白荷和家人,除了在潭头镇各个村庄搜罗弃婴,也接收长乐附近的福州连江、琅岐、马尾等地区的弃女。从吴白荷家“批发”走的孩子,多流向莆田忠门镇,她有亲戚在那里对接。

支脉最广的集散地是莆田荔城区旧阔口车站附近的站点,由一位林姓男人经营。不计其数的“阿乐”是养父母在那里买的。

多位“阿乐”听养父母描述,上世纪70年代末到80年代初,贩婴最猖狂时,这里搭着板子,摆满竹筐,女婴成群,任人挑拣。在民间寻亲平台“宝贝回家”网上,有莆田的寻亲者称,自己是在“阔口”被领回家的。

红梅多方打听,找到了晚年回到莆田涵江镇生活的白秋芳。她给白秋芳塞钱,从她嘴里掏消息,近三十年间,白秋芳手上流通了近百个孩子。她们来自梅花镇及周边的文岭镇、金峰镇,多数被父母自愿送养,有时白秋芳也给孩子父母一二十元。白秋芳会带着女婴坐车到莆田,再送往笏石镇,那里有几个村落的媒婆对接她。

白秋芳运到莆田的孩子一个卖五十块,其他媒婆贩卖时再自己定价。综合寻访来的信息,“阿乐”被买回养家时的价格大体为:七十年代60到100元不等,八十年代涨至100元至500元,九十年代继续攀升。

红梅想起了小时候听闻的更多买卖“阿乐”的细节。卖孩子的女人三五成伙,进了村,住在庙里。白天她们像“卖白菜”“卖豆腐”一样,挑着女婴走家串户叫卖,或者摆在路边任人挑拣。卖不完的,晚上再挑回庙里。

莆田人买回家的孩子,往往缺乏生气,要打几下,才会哭出来。她们的嘴里常发现白色粉末。莆田人流传,那可能是石灰,喂给女婴吃,她们肚里不饿,也不会哭,“媒婆”好带着上路。

也有在路上夭折或危殆的孩子。有“阿乐”是父母在家门口捡的,只剩一口气了,他们猜测是路过的“媒婆”沿路抛的。田边、池塘、寺庙门口不时出现的死婴,也被怀疑和“媒婆”有关。孙小萍曾找到鹤上镇一位莆田媒婆,她说自己手上卖出了上千个女婴,其中在路上夭折的不在少数。

一位“媒婆”在长乐的家,当年不计其数的“阿乐”自此流入莆田。

吴白荷如今已过世,她的儿子还守着老屋,这个六十多岁的男人一根根抽着烟,言语中透露了早年的贩婴往事——

“媒婆啊,她们有的一次抱三四个走。”

“我妈手上抱的没数的,有的抱到半路就死了。死了就让人路上埋了。”

“那时抓得也挺紧的,生病了也不敢带去看。孩子值不了多少钱的,和猪崽似的,一头三十多五十收了来,拿到下面卖六七十。”

吴白荷的女儿在电话里笑寻亲者长年苦觅,“还找了干嘛啊,就当当年浸马桶浸死了”。

长乐之外,“阿乐”的来源辐散愈广,周边地区及全国各地被遗弃、被拐卖的女孩也汇入这张网络。

一位大致出生在1981年的“阿乐”是养父母在路边买的。买回时,她已经四五岁模样,皮肤白皙,穿着公主裙。养父母怀疑她是从大城市拐来的。自己从哪来的,这个“阿乐”没有任何相关记忆,只记得自己从懂事起就特别害怕陌生人。

莆田东海镇一位1985年生的“阿乐”从小被告知,卖她的“媒婆”担着一筐三个女婴进了村,称这筐是从黑龙江来的。“阿乐”的来源向西还可伸向云贵川地区,近年来,幼年时被拐来莆田作童养媳后寻亲成功的报道,屡见于媒体。

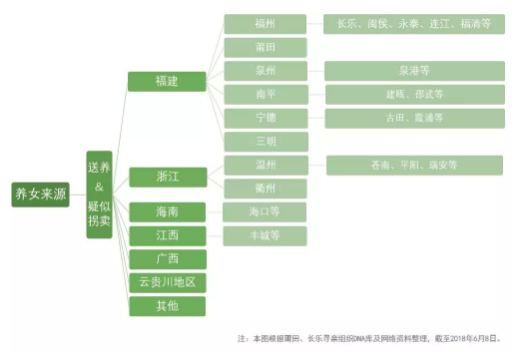

如今,“寻亲帮帮团”近万份DNA数据已匹配成功351对,父母方多数来自福建长乐,还覆盖福建福清、连江、闽侯等多个地区,另有浙江温州、浙江衢州、江西丰城、海南海口等地。

而在“宝贝回家网”近五百条与莆田弃女和被拐幼女相关的寻亲信息中,除上文提到的省份外,还有湖南、江苏等省的个例。

甚至也有不少莆田本地的女孩掉落进这张暗网。“寻亲帮帮团”近期比对成功的一位“阿乐”的父母,即为莆田本地人。莆田人对上世纪90年代后的民间记忆中,多有小心孩子被偷的提醒。

养女来源地域分布图。

在“寻亲帮帮团”的90后年龄段寻亲群里,一位1994年在北京火车站丢了孩子的母亲在打探消息,她寻亲二十多年,打听到福建的莆田和安溪是收买孩子的两个主要站点,便寻了来。

媒体曾报道,2011年,警方破获一个拐卖儿童犯罪团伙,44岁的莆田籍嫌疑人陈秀妹在拐卖儿童市场“名头响亮”,她与云南文山等地的人贩子联系,从其手中贩运被拐儿童,在莆田等地寻找买家。陈秀妹每贩卖一个儿童即可获利万元左右。

“阿乐”中的90后一代是最迷茫的。前三十年的“阿乐”,从“媒婆”口中还可能问到大致的流出方向,以长乐、闽侯等福建地区为主,但90后“阿乐”的来源,则错综复杂。

被戳破的谎言

红梅每次找白秋芳,对方都开口要吃的。红梅为她花了大钱小钱,却捞不到一点有用的线索。专门来莆田找白秋芳打听消息的长乐父母,也有类似遭遇。

有次白秋芳甚至告诉红梅,一对长乐的父母要找1984年的女儿,他们家出了国发了家,只要她说一句,红梅就能扮作他们的女儿,条件是红梅给她3000元钱。

“她真是坏,以前卖了我们一道,现在又卖我们一道。”红梅气鼓鼓地说,“我们是要找爸妈,又不是为了钱。”

有长乐江田镇的父母想找弃女,那里的“媒婆”一挥手,随口说着,“她不认你们啊,她现在过得好,还戴警察帽子的。”寻女的父母傻了,弃女们多在莆田境遇惨淡,有的一天书都没读过,怎么还能当上警察?

长乐郊区航城村的继勋早年寻亲时被一个“媒婆”塞了两个假女儿。继勋的老婆生了一对双胞胎女儿后,1983年又生了三女儿,他们想再生一个男孩,把三女儿托给村里的莆田“媒婆”送走了。次年,妻子生了四女儿后病逝,继勋把四女儿也送走了。

后来,继勋借了三十万元,偷渡去美国,打了几年工,还完借款,拿了绿卡,想把两个送出去的女儿找回来。1995年,他托亲戚去找“媒婆”,包了一个大红包,求她把女儿从莆田领回来。

两个“女儿”出现了,但瞅着怎么也不像一家人。继勋只能先和她们保持联系。等到新世纪初,福州的医院有了DNA检验项目,继勋的大女儿拉着她们去检验,才发现两个都是假的。

知道三女儿被送去莆田后,林财金抑住怒气,也托了红包给参与转卖女儿的“媒婆”。她们从莆田领回21岁的女孩翁美玉。林财金瞅她,不像自己女儿,估摸着又被骗了,给了翁美玉200块钱,让媒婆送她回去。

一位寻亲者找到晚年的吴白荷,她拉开抽屉,里面杂乱堆着寻亲的人留下的照片和抄着地址的纸条。他给了吴白荷五十元钱,让她买几个大本子整理这些寻亲信息。吴白荷转眼把钱拿去打牌输光了。

受骗的多了,寻亲者渐渐不再对这些做人贩生意的“媒婆”抱希望,开始寄希望于做DNA比对,年份匹配的弃女和父母方一对一或一对多比对,但这样成本高又耗时。微信兴起后,各地的寻亲者联系越来越紧,汇聚的信息拼凑出了当年庞大的人口买卖网络,他们开始明白,单线寻亲的几率过于渺茫。

寻亲者转向了互助,有一位“阿乐”的丈夫写了一个DNA比对程序,并建立起小型数据库。后来,一位寻找妹妹的长乐人又找美国的朋友设计了一个更精准的比对程序和一个容量更大的数据库。

寻亲活动现场父母方咨询采集血样事宜。

认识不少寻亲者的林财金成了中心人物。她让女儿牵头联系事宜,又发动其他寻亲者建立了寻亲微信公号。越来越多的寻亲者志愿帮忙,他们分年份汇总了要寻亲的“阿乐”的信息,建立微信群。“阿乐”们口口相传,寻亲DNA库越来越扩大。

他们把寻亲平台取名“寻亲帮帮团”,意思是发动更多遗弃女儿的父母和“阿乐”加入DNA库,互帮互助,让更多家庭重圆。早些年,林财金遇到像红梅这样来长乐找父母的“阿乐”,就托她在莆田帮她找1982年的女儿。但1982年的“阿乐”在莆田数量不少,有的不愿寻亲,林财金还是找不到女儿。

恨不起来了

“我一点也不知道自己的身世,不知道是被送养的,还是被拐卖的。”一个90后的弃女从小在仙游的尼姑庵长大,她只知道自己从小被放在庵门口,后来老尼姑病死了,养父母看她瘦弱可怜,才领回了她。

刘依妹寻亲时,曾深夜造访了仙游一个破落尼姑庵。听到有人来找女儿,庵里的少女尼姑们都哭了,她们分别生在1986年、1988年、1989年,据说是村民买来的弃女,快养不活时,被放在了庵门口。她们是老尼姑养活下来的。有一个冬天,老尼姑开庵门,一个女婴浑身冻得青紫,已经没了鼻息。

刘依妹听得心惊,回来后她常在夜里想,自己送走的女儿到底有没有活在这个世界上?临别前她塞给少女尼姑们一人两百块钱。

刘依妹信佛,她长年行善,祈求能找到女儿。后来,她在林财金牵头建立的DNA库里匹配上了五女儿。现在,她们都是义务帮忙的寻亲志愿者。

找不到女儿的林财金,也成了莆田“阿乐”们的干妈妈。她像数自己的女儿一样,说着她知道的“阿乐”的生活景况。二十分钟里,她数了不下十个。

“媒婆”领给她的假女儿翁美玉,最让林财金心疼。十多年前,从家里送走翁美玉时,她趴在灶台上放声大哭。翁美玉没读过什么书,不会说普通话。林财金望着她,看到她眼里烧着想找到家的火。

翁美玉后来嫁给了养家哥哥,丈夫没啥本事,靠她养家。2018年开年,她在朋友圈发自己下海捞海蛎的照片。林财金叹着气,那个冬天福建罕见低温,长乐还下了雪。

林财金知道不少“阿乐”捱了许多的苦才走到了现在。“阿乐”们向她诉苦,她只能安慰她们,“都是我们亲生父母害的你们啊。”她心里有歉疚。一个错念,她就让三女儿和自己失散了。她记得三女儿刚出生时,皮肤皱巴巴的,像一只老鼠,三天后,旧皮褪了,浑身光洁嫩白,忽闪着大眼睛。

听到有孩子在被“媒婆”贩卖途中夭折的事,她也心惊。但她转眼又安慰自己,她们是刚出生就被送走的,她的三女儿送走时都十四天了。自己一家人都生得强韧,能吃苦,三女儿能活下来。她也记得送走女儿时给她做的方格袄子,斜开襟,中间扎一根带子,纹路是黑色一线,黄色一线。

林财金又怨自己,当初人都傻傻的,不像现在,“觉得女儿比儿子好,还贴心”。当时她抱着念想,要生一个男孩,是任务,生出来就不用再生了。

在长乐乡间,如果没有儿子,男人进不了祠堂。生不出儿子的女人也会被嘲笑,林财金还记得当时有一句方言在流传:好母留着做种,坏母世间人宰。女人好坏,要看能不能生出儿子。

一位“媒婆”给寻亲者留自己的联系方式。

有备尝挫折寻不到亲的“阿乐”和父母恨“媒婆”,骂她们当年干缺德事。被骗了两次的继勋却没有表达这种怨忿。卖他女儿的“媒婆”村里人都知道,生了几个傻儿子,丈夫也没本事,要靠她养家。

莆田和长乐婚俗都不尚外嫁,这批嫁到长乐的莆田女人,多是生在贫苦人家,嫁给长乐年纪大娶不起老婆或家里兄弟多难娶老婆的光棍,生活多拮据。

弃女流入莆田的四十年间,长乐和莆田都经历了巨大变迁。早年从莆田辗转换汽车,要花大半天才能抵达长乐,后来通了动车,莆田到福州四十分钟,再从福州坐一个小时汽车到长乐。曾经贩婴最猖獗的旧阔口车站一片,现在也拆了,建起了正荣财富中心,它是莆田市区的繁华商圈。

“媒婆”们一点点变老,有的精神坏了,患了老年痴呆,什么也不记得了。有的头一年还在,第二年就死了。有的晚年凄苦,儿女不愿侍奉,一个人煮没有配料的白米粉吃。“阿乐”们看着她们曲着背,老态龙钟的样子,好像恨不起来了。

(文中人物均为化名,本报道由腾讯谷雨计划支持,腾讯公益、腾讯新闻出品,授权腾讯独家刊发。)