大象公会微信公号:idxgh2013

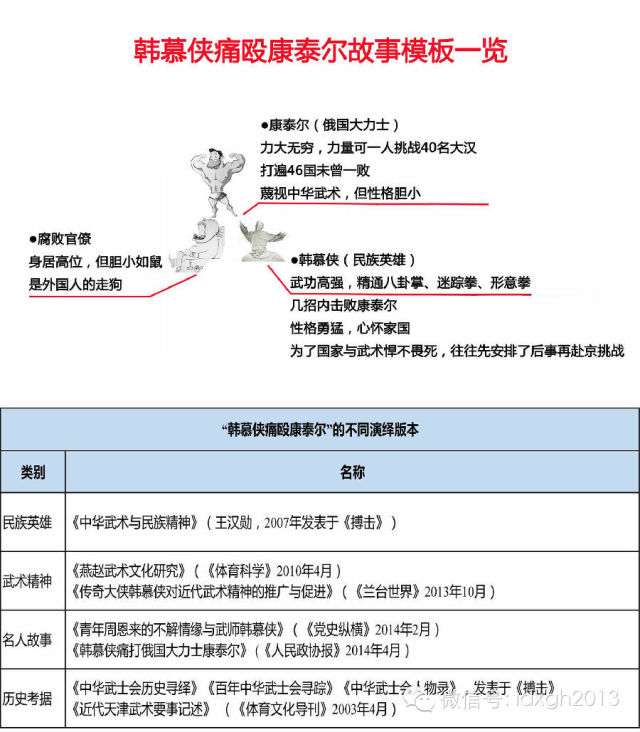

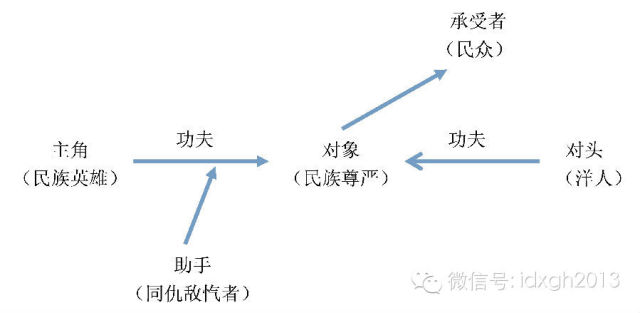

一个俄国大力士,不远万里来到中国。为了鼓舞中国人的民族自尊心,在不同时间、不同地点,被流派各异的中国武术家反复击败——这是中国近代的武术神话,一代又一代杂志编辑和电影导演,用文艺创作洗刷着自己人赋予的民族耻辱。

文/李清末

20世纪90年代初,由香港制作的一系列功夫电影火遍大江南北。时空背景放在了内忧外患的清末民初。大家因此熟悉了这样一个桥段:无论主角是陈真、霍元甲还是黄飞鸿,其成名路上往往要击败一个身体强壮、态度傲慢的外籍大力士。

从文艺创造到历史的距离似乎并不遥远。今天,我们依然可以在网络上轻易检索出“曾经打败西方大力士的武术家”的列表。其中最有名的故事里,反派主角外号“震寰球”,是一位曾游历全球的俄国大力士,真名康泰尔的他获得过许多拳击比赛冠军。

故事的时间地点非常详尽:1918年9月康泰尔到达北京,在中央公园设擂比武,还在报纸上刊载了广告,其文案中的货币单位极为诡异——“康君乃世界第一大力士,今来京特设擂台三天。凡能打一拳或踢一脚者,赏50卢比。能将他打倒一次者,奖金牌一枚。”

在故事中,天津中华武士会在民族精神感召下,派出二代弟子韩慕侠等人应战。中国武术大师当然获得了最后的胜利。

可惜这项“荣誉”并不专属韩慕侠。《体育文史》杂志曾在1993年发表《刘百川击败康泰尔始末》,新增一位为国扬威的好汉外,故事的时间地点也转换到了1916年的上海;而主角身份是另一个“微创新”的突破口。一位回族身份的河北武术家王子平,凭借击败康泰尔的事迹也进入了《中国穆斯林》《回族研究》等期刊杂志。

如果把反派的姓名再修改一下,名单还可以开列的更长:七星蟑螂拳传人范旭东、少林高僧释德根、中华武士会的创办者等人。他们都有同样的经历——某西方大力士在中国摆擂,打伤或打死中国武师多人,吓得无人再敢挑战,主人公看到后大怒,在几回合内击败或直接打死西方大力士。

“本土武术家痛殴某国大力士”已成为一种文艺创作模版。闪耀着爱国主义气息的故事,经历了几乎百年不间断的编撰、润色、演绎和传播。

【康泰尔同志,弱者需要您】

若具备常识,应能从网络流传的“击败大力士”故事中看到许多细节硬伤;而学过实用技击术的人,也一定不会相信传统武术家有击败技击术精湛的大力士的可能。生于1908年且自幼习武的武术家赵道新,在接受《精武》杂志访谈时,便直言传统武术基本不存在技击性。

技击术注重技巧和力量,对体能的要求很高。不像传统武术那样充满文化内涵和中国哲学大名词。在实用主义的技击术视角下,“不战而屈人之兵”“中庸和谐”“以柔克刚”“后发制人”是一系列违背技击原则的作死行为。

关于康泰尔最早的记载见于天津《益世报》1918年9月17日刊发的《中央公园演武纪》。相比荒诞的故事,这则报道是严肃的。报道中的康泰尔来华以表演为主。而中国的武士会成员上台表演时,只是抬起康泰尔曾举过的铁球并“绕场三匝”,因此获得了奖牌。

那么,一则平白无奇的报道是如何演化成今天这个样子?

我们熟悉的近代历史叙事一般为“祖国饱受列强欺凌”。这样的话语本身含有一定“弱者想象”成分。有了“弱者想象”,就会合乎逻辑地提出道义诉求,还需要在精神层面得到赈救。“弱者”形象首先意味着屈辱,更能带来“弱者”的自我身份认同。例如台湾政大教授杨瑞松曾做过研究,发现特别能凝聚爱国心与救亡责任感的“东亚病夫”一词,存在着很大误会——

西方人只用这个词汇描述国家意义上的中国,指向国家治理方面始终不见起色的近代中国;而恨铁不成钢的本土民族主义知识分子,在传播中将之上升到了“中国人是东亚病夫”,病夫与身体素质联系到了一起。

面对挑战,中国精英以新建构的中华国族主义对抗帝国主义。譬如近代著名“民族发明家”梁启超就说:“知他人以帝国主义来侵之可畏,而速养成我所固有之民族主义以抵制之,斯今日我国民所当汲汲者也。”

梁启超建构国族主义时,将“国俗”视为国家精神(他用词为“国性”)的一部分,中医、武术、乃至舞狮这样的民俗都在其列。当武术上升到了近乎等同中国传统文化的地位,并在国族建构中承担“靠打赢外国人换取尊严”的重要任务后,就提供了激发民族主义的可能。例如,电影中的陈真一定要踢碎日本人手书的“东亚病夫”牌匾。

这种心结在20世纪90年代的电影中,依然有所体现。例如:《东方不败风云再起》是《笑傲江湖》电影三部曲的最后一部,其时空设定在更早的明代。雄雌莫辨的东方不败,面对大航海时代的殖民者毫不畏惧,徒手接子弹后,说出了一句最能凸显“弱者”翻盘愿望的雷人台词:“你有科学,我有神功!”

【民族主义越强大,康泰尔战绩越差】

最先将康泰尔来华改写成如今故事雏形且有相当影响力的,是三十年代民国杂志《国术周刊》主编金警钟撰写的文章。他新增了演武前夜的情节:韩慕侠不满限于“演武”,遂到康泰尔居住的六国饭店将其打败,第二天又在中央公园将康泰尔吓跑。

“中国武术大师击败外国大力士”的桥段自此大量传播。《国术周刊》是一份国民政府官办的杂志。“官方媒体”不顾新闻原则看来是有道统的。国民党对武术(即国术)的热爱不单单源于国民党浓重的民族主义气质,更因为早在1909年,陈其美、宋教仁便委托国术师组织“精武体操会”,该会是霍元甲所属“精武会”的前身。

国民政府成立不到一年时,就设立了中央国术馆,并发展成一套从中央到县级的武术推广体系。其实,在中国两千余年不绝的“大一统”治理逻辑下,韩非子“儒以文乱法, 侠以武犯禁”的教导,历代领导核心始终铭记。国民党人的例外,是因为清中叶以后中央政府始终没能重建暴力垄断的权威。

太平天国起义时,清中央对暴力机器的垄断明显松动。地方武装崛起,一路发展直到庚子拳乱,东南互保,各省的军阀化几近完成。地方实力派认为武术家是难得的人才,需求空前繁荣。

更为重要的因素在于庚子拳乱后,清廷试行新政。采取了一系列宽松开明政策,为清末社会团体的兴起和武术社团的出现奠定了基础。故事的发生自此具有了合理的时代背景。

直至中国大陆权力更迭,民国武师多有“会道门”背景,并与国民党关系深厚。因此在镇压反动会道门运动后一蹶不振。当大陆告别高度意识形态化的年月,对外开放后,中外的交流令落差再一次显现出来,民族主义的复兴与之同步。

在此背景下,文艺作品市场对一切能证明“我们不差,反而很强大”的信息都空前渴望,所有能承载如此信息的形式——小说,杂志,电影,连环画,都会卖座。

行业杂志采编人员对本国、本行业的赤诚从未改变。1982年1月《北京体育》杂志采访了韩慕侠的女儿韩小侠,最终成文的报道中,康泰尔被描述为身高两米,力量一万四千磅的大力士,更打遍了46个国家,另取得10枚金牌。

这一版故事体现了对细节的追求。比如康泰尔在北京的事迹又多了“单手拔河胜了20名大汉”;比武阶段摆下的擂台原则为“打死勿论”,时间改为七天,前五天无人敢应战,韩慕侠听到消息后义愤填膺,立志绝不让后世记载为“无人应战”。于是,考虑到被打死的可能,便安排好后事赶赴北京。

故事的演化与完善几乎没有尽头。

1988年,一本《武林奇杰韩慕侠》的小说又向前迈出了一大步。书中先描述康泰尔遍访天下高手勤奋学艺,后周游各国却在上海被中国拳师打败,于是改变策略在北京演武,这样一来就“向下兼容”了最初的报道。但人到北京后,骄狂复发,主持举办万国武术大会。整个故事在多处进行了戏剧化处理,为了使42岁的韩慕侠参加比赛,还加入了三顾茅庐的桥段。

1995年,韩小侠女士将整个故事提升到了不可企及的高度——他的父亲成为了周恩来的师父。发表在综合性文史期刊《纵横》的这篇文章,除了将《武林奇杰韩慕侠》中虚构的故事概要引用外,还描写了韩慕侠教周恩来形意拳的“历史”,据称,此后功夫高手周恩来在指导中央特科工作时,因为武功高强甚至亲赴惩治叛徒的第一线。

【香港电影的推波助澜】

文字工作显然不够,电影才是塑造爱国武术家的最好手法。

进入70年代,香港功夫片崛起。“打败西方大力士”的始作俑者,即为邵氏公司出品的《龙虎斗》,其后李小龙的《猛龙过江》《精武门》等片影响更大。这类故事被一而再、再而三地搬上银幕。

20世纪90年代,香港功夫片强势登陆。扶清灭洋的黄飞鸿、反清灭洋的红灯照、民国建立后的霍元甲、陈真,为观众提供了更为真实的武术救国的样本。这一时期,由徐克导演或监制,李连杰主演的几部黄飞鸿系列电影成就最高。

此前,黄飞鸿在其他导演的电影中仅是一个惩恶扬善、打抱不平的侠义英雄,而徐克片中的黄飞鸿不仅是抗击外敌的民族英雄,还和一个象征着现代文明的人物形象——十三姨,有了感情纠葛。黄飞鸿谈着恋爱学着英语,了解各种先进技术,甚至在最后认识到武术的局限,开始使用西洋枪械来御敌。

相比同期《中国可以说不》那种只有肾上腺素没有脑细胞的叫喊,黄飞鸿系列电影估计是90年代普通中国大众能接触到的最健康的民族主义了。

不过,事情也会起变化。进入新世纪,在各种抗日电视剧影响下,武侠电影推陈出新。新版《霍元甲》中,李连杰起初打败了“一拳可以打穿长城,一个小指头可以捏死一名中国武师”的英国拳王奥比音,但外国商人为了挽回自己的面子及金钱,又设计了一场霍元甲一比四的车轮战——故事已经演化为一群居心叵测的外来商人同中华武术精神的较量。霍元甲连胜英国拳王史密夫、比利时皇家骑士队总教练荷索、欧洲击剑冠军安东尼后,被日本人毒杀。

赵文卓在主演的内地香港合拍片《苏乞儿》中,苏乞儿单场打败了3名西方大力士。大力士不但三打一,还会在场上使用斧头、匕首、药剂等违规器物,这无疑反衬了国术家们的凛然正气。

另一位打星甄子丹则在《叶问2》中打败英籍世界拳击冠军后,发表了一段耐人寻味的演讲:“今天的胜负,我不是想证明中国武术比西洋拳更优秀。人的地位虽然有高低之分,但人格不应该有贵贱之别,我很希望,从这一刻开始,我们大家懂得怎么去互相尊重。”

相比1990年代谦卑的学习态度,富裕发达起来的中国,已经有“更优秀”的自信。然而不变的,是对尊重的饥渴。