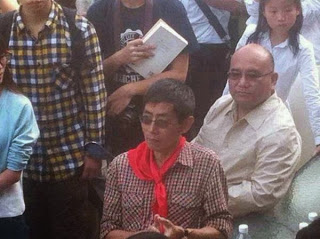

前幾日,多次獲得諾貝爾文學獎提名的大陸著名詩人北島,在出席杭州的「大運河國際詩歌節」時系上紅領巾的照片在網絡上流傳,據參與者描述,「大運河國際詩歌節」的幕後支持者是杭州市拱墅區委宣傳部,北島、西川等人參加此活動,北島在活動現場還「在藍天白雲下,給大家敬了個熱情洋溢的少先隊隊禮」。

這樣的場景不由得讓人唏噓不已感到荒誕滑稽。北島曾是1980年代文學反抗的符號性人物,是朦朧詩派的旗手和著名的《今天》雜誌的創始人,1989年後流亡國外,曾是海外「流亡作家協會」的主席,被作為紅色帝國的敵人多次回國被拒絕入境,近年來開始獲得允許,現身於國內一些文化活動,他的多部書籍也在大陸公開出版。此次北島繫上紅領巾,讓民間輿論為之側目哀嘆,源於北島這個曾經的文化反抗的符號與紅領巾這個極權意識形態符號的疊加,當文化反抗者符號和體制的紅色符號化身為一時,時代的荒誕和反諷瞬間定格。

資深觀察家、評論家溫克堅兄認為北島最後的繳械與其當年的身份有關,1980年代的從事文化反抗的詩人作家們秉承的是人道主義和人性的信念,並無社會科學家的清晰思想背景,他們的妥協回歸除了顯然的利益外,如著作的公開出版,出席公共活動的資格等,與他們內在人格和知識背景的闕失關係甚大。在微信朋友圈裏,我看到著名詩人、良心犯師濤先生對此的反應,他把北島的詩集從書架上全拿下來了。讓北島的書籍下架顯示了一些昔日的同道對此事的態度。而相對於我這樣的更年輕的一代知識人來說,北島這個文化符號早已模糊不清。雖然我還殘存著一點有關他的精神記憶:10年前,我在杭州住著地下室艱苦考研時,在騎著破自行車去大學自習室備考的路上,還迎風背過北島著名的詩篇:也許最後的時刻到了,我沒有留下遺囑,只留下筆,給我的母親,我並不是英雄,在沒有英雄的年代裏,我只想做一個人──在1980年代的風雲成為絕響的時候,那些曾經激勵無數心靈的詩篇連同作者一起消失在殘忍的時代洪流裏了。

拋卻文化情感的哀嘆,其實我們可以通過北島的選擇觀察到這30年來1980年代的一代精英知識分子的嬗變軌迹,梳理這段軌迹也許能夠讓我們獲得更多的思考。

1989年的六四成為這代知識分子的轉捩點,一代精英知識分子遭遇集體的清洗,一大批人流亡國外,如劉賓雁、方勵之、陳一諮、王軍濤等,近年來不斷傳來客死他鄉的悲傷消息,另一些在國內的人經歷了牢獄、蟄伏、畸變和返場的變化。

值得注目的現像是,1980年代的那批精英的知識分子,近年來開始浮現活躍於話語場中,借助逼仄的市場化媒體空間和微博等新媒體平台,曾經流亡的一些人開始回歸,如朱嘉明、北島等,而蟄伏於國內的一些人也開始返場,如陳子明、週舵、榮健、吳稼祥、周其仁等。回歸是在一定的妥協條件下實現自不待言,而返場的這些人,除了陳子明先生堅持著相對連貫的系統性的思想論述立場外,其他如周舵等已經發生了極大的變異,榮健等所持的改革話語雖然活躍於一時,但也面對新極權剛性殘酷的語境喪失了解釋能力,而吳稼祥式的瘋癲囈語更是屢屢成為眾人嘲諷的笑談。

今天格外讓人心酸的精神圖景是:當長期堅守的陳子明先生身患重病輾轉於病榻時,流亡歸來的北島卻繫上了紅領巾。在回歸與返場之間,一代精英知識分子的不同的命運燭照出30年來大陸的思想精神變遷史。

——东网