总统先生,

美丽山水的背后是悲伤

于建嵘

5月18日下午,我应邀到德国驻中国大使馆,与正在访华的德国总统克勒进行小型的会晤。按照德国外交官事先的建议,我带上了一幅自己创作的油画。总统很高兴地接受了这个礼物,赞叹说“太美了”。赞美声入耳,却没有转化为高兴或得意之情,反而一种莫名的悲痛涌上了我的心头。

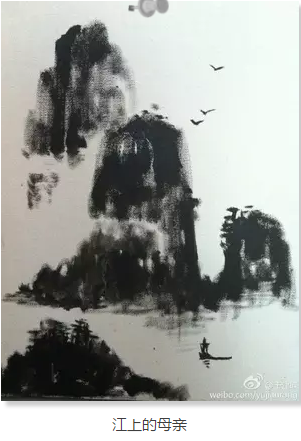

这是幅用油画颜料画就的中国山水画,黑白双色,江上三座小山,三只江鸥,水波深流中的一页扁舟,一个持篙伫目凝望的人。或许是我笔力不逮,画面乍看可能有种安宁秀丽的错觉,但其中人物,却绝不是怡然自得的传统避世渔樵。在我落笔时,那个小小的背影,讲述的是悽悽惶惶、寻而不得的苦况;那三只江鸥,吟唱的是意外失母的连绵悲声。但可惜时机和时间都不合适,无法向总统讲述这副画背后的故事。会面结束,我于强压的悲伤中出得门来,正是风雨大作,仿佛老天也在发泄它积聚了一天的阴沉之气。

这幅叫《江上的母亲》,是根据野夫先生散文《江上的母亲》创作的。上月末一个小型聚会上,他送我一本散文集《尘世·挽歌》。当时我并没有特别在意,但等到终于有空读完这篇文章,却禁不住“长叹息以掩涕”起来。

野夫文章的副题为《母亲失踪十年祭》,说是失踪,实是投江自尽。十年过去,刻骨伤痛的儿子方能够收拾心情,写下了这篇纪念之文。母亲的一生是坎坷的,充满着艰难苦悲。战乱年代流离失所、被她国民党少将的父亲遗弃之痛;因血统原罪和耿直个性被打成右派之苦;贫穷困苦中挣扎着求生存之难;为儿子上学放下自尊求人之伤;苦尽甘来,却又被突然的变故更深地抛入忧患余生之悲;总算等回了儿子,却看着他在这个“冷漠的世界疲于奔命”之忧。母亲对儿子的入狱,并没有一句庸俗的怪责,这大概不仅出于盲目的爱子之情,更是她一贯人格的体现。可这时,她却再也无心无力面对生活的无常与无情,到底用自沉换来了最后的解脱,并实现了不再连累儿女的良苦用心。儿子在滚滚长江上盘旋了很多天,每天翻看江面的浮尸,孝情感动了码头上的工人,却没有感动老天。他没有找回母亲的尸体。姐姐们还曾抱有一丝希望,他却因母亲一生的自尊和刚烈决绝,接受了这个事实。

这让我想起自己当年的黑户岁月,我的妈妈扫米当我们的饭食,用麻袋布染黑给我做入学的新装,为躲避他人的欺辱带着我反复辗转于城市乡间。我们都是这样母亲的儿子,我们都是在这样母亲的护庇之下长大。母亲的善良、抗争和无奈,让我们这些儿女心胆俱裂,悲泣不已。正是在这种情绪下,我创作了一幅同题油画。

过了几天,野夫来我宋庄的工作室做客,我把这幅画送给他。他看着一叶小舟在江面上孤独地寻觅,象征他姐弟三人的小鸟在天空中悲怆地呼唤,早已流下了滚烫的男儿之泪。在我眼中,这不是普通的“子欲养而亲不待”——那仅是面对无情时光的挫败与失落,也不仅仅是得到我理解的意外。他的眼泪是深刻的,混杂着不平、愤懑、自责、积郁、思念、怜悯、无奈等等在内的复杂情绪。

因此,当我决定要送给德国总统礼物时,我又创作了同主题和意境的油画,并在画的背后签下了《江上的母亲——根据野夫先生的散文创作》的字样,同时我还把野夫先生送给我的书转送给了这位具有艺术才能的总统。

当然,作为西方强国总统的克勒先生,是很难想到这美丽的山水背后,是这样深重而不可愈合的伤痛。由此,我甚至想,我们在赞美中国巨大进步的同时,是否看到繁荣背后的社会溃散。就像那幅画一样,今天的中国社会,表面上很美好,GDP增长的数字很振奋人心,高楼大厦、高速公路很先进,奥运会、世博会很提气长脸,充实的国库让政府能够承担更多国际责任很骄傲。可是在角落里,站立的却是或茫然或惶恐或自我麻醉、心灵无处安放的人们。背后更是无数个普通中国人的艰难生活和伤痛故事。

这些故事是客观存在的。我也不是想用这些故事来否定我们所取得的成就。但是,我坚信,只有记住了这些故事,并从此出发,才能找到那真正的美丽,才能如愿地走进美好的明天。